2025年9月から10月にかけて、東京・馬喰町のNEORT++ギャラリーにて、展覧会「計算する詩」が開催された。ここには、5組のアーティストの作品が展示された。この展覧会は「コンピュータと詩」をテーマにしたものだが、「コンピュータを使って詩をつくる」という話ではない。作品の多くがコンピュータのプログラム、すなわちコードによってつくられており、詩とは何か、言語とは何かを考えさせるものとなっている。ここでプログラミング言語は単なる道具としてではなく、思考するための特別な素材として使われている。これら作品の際立った特徴は、作品そのものに分析可能な思考や記憶が含まれていることである。それぞれの作品はどこまでも深く探求できる強度を持っており、これまでの美術史、詩、アートの歴史的文脈との接続を考えることもできるだろう。しかしこの展覧会の目的はそうではなく、ここから新たな言葉を見つけ出すことではないかと思う。

私は今回の展覧会に、共同キュレーターの一人として、そして参加アーティストの一人として携わった。モチベーションとしては、広く認識されているコンピュータアートの歴史には欠けているものがあるという確信と、それを掘り起こしたい想いがあった。しかしその想いは、実際に作品を探し始めると、既存の分野や概念に括られないとはどういうことか、という問いに苛まれ、打ちひしがれた。この探求は最初から矛盾を孕んでおり、名前のついていないものは最初から探せないのであった。つまりこれは、概念や名前を創り出していくという、そういう作業なのだと気づき始めた。共同キュレーターである庄野さんの大いなる助けを受けながら、当初の思惑通りにはならなかったことも含め、自身の直感と納得が影響した結果として、今回、多くの新作を含むピースが集まった。正直なところ、これらの作品を一望した最初の印象としては、かなり異なる志向の作品群だと感じた。しかし、今回のこの記事の執筆も含めて、作品について深く知れば知るほど、これまで見えていなかった共通の層が新たに現れてくる感覚を覚えた。その感覚を共有すること、それがこの記事の目指すところである。

《Hai-Tech》by Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

Wen New Atelier は、アート・言語・テクノロジーの境界を探求する、フランス人の Julien Silvano と日系カナダ人の Kalen Iwamoto によるアーティストカップルである。

《Hai-Tech》は、日本の俳句や古典詩歌によく使われる漢字と、テクノロジーの領域でよく使われる漢字の、無作為な組み合わせを生成し続ける装置だ。漢字は、時折ノイズのような記号文字を挟みながら、スロットマシンのように変化し続け、そして止まる。生成された2文字の漢字の組み合わせは、私たちにその熟語らしきものの意味を考えさせる。そして10秒が経つと、次の組み合わせが生成され始める。漢字の下には、翻訳された英単語が表示されている。コードは Python 言語で書かれており、彼らはこの作品を計算詩と呼んでいる。このような無作為な組み合わせによって熟語や文章を生成するアイデアは古くからあったが、Wen New Atelier の作品の特徴は、そのプロセス自体を現代的な時間感覚で示しているところにある。組み合わせのアルゴリズムは実にシンプルだ。それは、この作品で重視されていることがアルゴリズムそのものというより、アルゴリズムが実行されるプロセスと、それによって起こる観者の中の思考にあるからだ。またこの作品は、日本・カナダ・フランスという複数の異なる言語・文化圏で生きてきた Kalen Iwamoto のアイデンティティを探るものでもある。漢字の選択、漢字と英語の翻訳に時折感じる違和感は、普段私たちが使っている日本語においての当たり前の感覚が何かということに意識を向けさせる。それはあまりにも環境依存的であり、言語の感覚は、このようなシンプルなアルゴリズムによって簡単に揺らいでしまう、脆く儚いものである。

《Hai-Tech》by Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

《Data Waves in the Rising Sun》by Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

《Data Waves in the Rising Sun》は、ヴァージニア・ウルフの文学作品『波』(The Waves)に出てくる光と波の情景を描写した美しいテキストを、コードがつくるアルゴリズムによって解体・再構築し続ける作品である。『波』は、散文と詩のはざまともとれる形態をとっており、作者自身もこれを小説ではなく「プレイポエム」と呼んでいる。Wen New Atelier による本作も、既存のジャンルに収まらない新しい文学として捉えることができるかもしれない。まずこの作品では、『波』から数万文字のテキストの引用をしている。そしてそれらの単語をランダムに並び替えたのち、それぞれの単語を3倍に増やし、画面サイズに応じて行ごとに単語を抽出し、両端揃えになるように単語間のスペースを調整している。両端揃えは文学的な印象を与える一方で、フォントにはプログラミング環境でよく使われる等倍フォントが選ばれている。ただし、単語間のスペースは等倍ではなく調整されているため、コンピュータのフォントに馴染みがある人に少し不思議な感覚を与えるかもしれない。ランダムにつくられるテキストは、200ミリ秒という時間で更新される。この速度では、表示されているテキストを文章として読むことはほとんどできない。単語が持つぱっと見の印象がわずかに残り、あとは、流れ続ける波のような、デジタルが作り出す自然がそこにみえる。引用している単語の数から考えると、そこには無限にも感じられる数の組み合わせが発生する。そう考えると、これはもはや引用ではなく、詩作である。しかしそれは、美しいながらも、ごく限られた長さの文章、ただそれだけからつくられたものである。そこには、私たちが文章をつくるプロセスが凝縮されており、文学とは何なのかという問いに対しての現代的な解が示されてる。そしてそれは、理解できる有限さと、認識できる無限さのギャップを通して、恐ろしいほどに批評的にも感じられる。

《Data Waves in the Rising Sun》by Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

《Miniscriber》by Wen New Atelier (Kalen Iwamoto & Julien Silvano)

《Miniscriber》は、デジタル時代の文学装置として紹介される作品である。小さな木箱に組み込まれたこの装置には、テキストが表示されるディスプレイと、いくつかのボタンとノブがついている。これはテキスト版のシンセサイザーである。「INPUT」ボタンを押すと、元となるテキストを切り替えることができる。これらのテキストは、現代における執筆の在り方について書かれた2つの文章である。このテキストに対して、ノブを回したりボタンを押したりすることで、新たなテキストの執筆ができるようになっている。作品としては、観者が身体的にこれを体験することが重要である。可能な操作には、ランダムな単語を黒塗りする「ERASURE」、ランダムな単語を選択的に読み上げる枠を表示する「CUTUP」、ランダムな文字をノイズ的な記号に置き換える「ASCII NOISE」、テキストの位置を波のようにずらす「WAVEFORM」、テキストの文字色をランダムに変える「HIGHLIGHT」、イタリック体にする「ITALIC」がある。これらの操作は、あくまで元となるテキストをいじるだけであり、自分で文字を追加したりすることはできない。これは現代におけるテキストの創出を俯瞰してみているように感じられる。また、変調やノイズの付与にはリズムがあり、それに従って絶えず流れていくものであることも、時代性を象徴している。この作品は、読み手と書き手の関係性についても問いかけ、その境界を曖昧にする。⋯⋯展覧会において、静かな暗い部屋の中で、誰にも読まれずに生成され続けるその装置をみることがあった。それはどこか寂しくあり、過剰生産されたテキストの行方について考えさせられる情景でもあった。

《Predeterminate, yet unknown》by michelangelo (encapsuled)

michelangelo (encapsuled) は、従来の言語と、アセミック言語(意味のない言語)の両方を扱うイタリアのアーティストである。本展では2つのジェネレーティブ作品を出展している。これらの作品は JavaScript のコードが記録されたNFTである。

そのひとつ、《Predeterminate, yet unknown》では、筆記体の文字のように流れる線が、行を折り返して、ひたすらスクロールされていく。機織り機を模したアルミフレームの上にディスプレイが設置された展示風景は、あたかも糸を紡いで言葉をつくり出している最中であるかのようだった。作品タイトルを直訳すると「あらかじめ決められているが、まだわからない」ということになるが、その意味は作品の内部を紐解くとみえてくる。内部のコードを作者がみてほしいと思っているかどうかはわからないが、それは公開されているものであり、私はその中にとても重要なものをみつけたので、ここでは積極的に紹介したい。この文字のような線の動きは、3つの乱数シードから生成されている。それらは、実行時の現在の時刻、10秒前の過去の時刻、10秒先の未来の時刻である。時刻はコンピュータの世界で共通のUNIX時刻を10秒単位で間引いたものであり、そのハッシュ値が乱数シードとなっている。すなわち、このジェネレーティブアートは、10秒以内の誤差であれば、どのコンピュータでみてもまったく同じものが表示されるように設計されている。この作品コンセプトは、コンピュータおよびインターネットが普及した現代特有の思考によるものではないだろうか。描画アルゴリズムを紐解くと、目に見えるものが内部構造のすべてではないこともわかってくる。未来の時刻から生成される線分は、1行の中で確率的に上の位置に表れやすく、逆に過去の時刻の場合は下の位置に表れやすい。これら筆跡の「候補」は、自動スクロールされるタイミングに合わせて観測され、特定範囲内の点を含む線分だけが描画される。このとき、現在と未来と過去はある種の影のような形でひとつに重なり合う。シンプルながらも複雑な結果を生み出す処理は描画内容を予測しにくくし、「あらかじめ決められた」ものでありながらも、実際にみえるまで「まだわからない」状態をつくっている。

アセミックライティングと呼ばれる、無意味と意味の境界を探る試みは歴史的に数多く行われてきた。しかしその中でもこの作品は、その思考プロセスを形あるものとして残している点で、価値の高いものだと思う。それは単なる推測を超えて、説得力のある実効性を示している。

《Predeterminate, yet unknown》by michelangelo (encapsuled)

《Just like you》by michelangelo (encapsuled)

《Just like you》は、《Predeterminate, yet unknown》と同じくJavaScriptで書かれたジェネレーティブ作品であり、10秒ごとの世界共通時刻をもとに描画が再構成される点で共通している。暗い背景に細い白線が浮かび上がり、ゆっくりと生成されては消えていく。作品は「endless never repeating animation(終わりのない、繰り返されないアニメーション)」と紹介されているが、内部のコードをみると、その「終わりのなさ」は時間の循環構造によって支えられていることがわかる。

この作品では、現在のUTC時刻から生成された文字列をSHA256でハッシュ化し、その値を2つの乱数シードとして利用している。これにより、同時刻においてすべてのブラウザで同じ構図が出力される。描画は、一定の間隔で並ぶ座標点を起点に、短い線分がゆるやかな方向変化を伴って描かれていく仕組みになっている。線は、ある距離を超えると自動的に停止し、次の線へと移行する。全体としてはフェードインとフェードアウトを10秒周期で繰り返し、中心付近に一瞬だけ現れる縦線がカーソルのように点滅する。これらの動作は「書く、考える、消す、また書く」というプロセスの視覚化といえる。

タイトル《Just like you》には、「あなたと同じように」という意味が込められている。これは、人間が思考し、迷い、やり直すように、このプログラムもまた内部で決定と再生成を繰り返していることを示唆している。観測できない内部状態は、まるで意識の内側のように不可視でありながら確かに存在する。この作品は、コードを通して「思考がどのように生じるか」という条件を再構成する試みである。鑑賞者は、静かに書き続けるもうひとつの存在と向き合うことになる。

michelangelo (encapsuled) がアセミックライティングの文脈で特異なのは、ただ意味のない文字を描くのではなく、「意味の生成そのものを演じるコード」を書いている点にある。彼の作品では、筆遣いも文法もアルゴリズムの中で自律的に立ち上がり、書かれることと書かれないことの境界が計算の中で揺らいでいる。アセミックライティングが人間の筆跡の限界を問うものだとすれば、彼の試みは、コードという非人間的な筆記装置を通じて、「誰が書いているのか」という問いを再び開くものである。

《Just like you》by michelangelo (encapsuled)

《MONEY》by Nahiko

この作品は、画像を含むHTMLをメタデータとして返すNFTとしてつくられている。HTMLをブラウザで開くと、破壊された墓石のようなものに腰掛ける、顔が消された人物の画像が表示される。その中央には「MONEY」と書かれたボタンがある。ボタンを押すと、CAPTCHAの認証画面が表示される。そこには変形された「money」の文字がみえる。キーボードでそれを入力してさらにボタンを押すと、このページをプリンターで印刷するためのダイアログが立ち上がる。これをキャンセルすると(もちろんそのまま印刷してもよいのだが)、ビープ音とともにHTMLのページが書き換わり「MONEY」と書かれたポップアップやウィンドウのようなもので埋め尽くされていく。そして最後には、プレーンテキストの「MONEY」という文字だけの画面が表示される。この様子は、HTMLという構造が蝕まれていくかのようであり、2000年代のネットアートを彷彿させる。

HTMLに含まれるPNG形式の画像には、ステガノグラフィ技術によって「MONEY」というバイト列が埋め込まれている。また、HTML/JSの内部にも、あらゆる箇所に「MONEY」という文字列が埋め込まれている。NFTをつくるスマートコントラクトにも、ソースコードに書かれたライセンス表記、セキュリティ用の連絡先メールアドレス、コントラクト名、変数名、定数値、イベント名、関数の返り値、インターフェース、ファイル名、エラー文など、あらゆる場所に異なる方法でデジタル的な「MONEY」が埋め込まれている。展覧会の展示では、PCと3つのディスプレイが置かれたデスクと椅子が設置され、そこには、今さっきまでNahikoがそこにいたかのように、飲みかけの水が入ったペットボトルが無造作に置かれていた。3つのディスプレイには、HTMLファイルを開いたブラウザ、画像を開いたバイナリエディタ、NFTのスマートコントラクトのEtherscan上のページが、それぞれ表示されていた。

Nahikoは、あらゆる場所に遍在するこれらの言葉自体を作品として提示しており、これを「オムニポエム」と呼んでいる(「オムニ」は「すべての」を意味する接頭辞)。「MONEY」という語は、コード、HTML、画像、データ、そしてスマートコントラクトの内部に、異なる形で埋め込まれている。この作品は、「デジタル」と呼ばれるものの内側が、実は互いに異なる原理や記述の仕方によって動いていることを明らかにする。

《MONEY》は、コード詩の意味を拡張し、デジタルを構成するそれぞれのメディウムがもつ固有の言語性を明るみに出す。コード、画像、マークアップ、API、ユーザーインターフェース――それぞれが異なる原理で動くその内側を、一つの語「MONEY」が貫いている。この語は、意味としてだけでなく、経済的・技術的な文脈の中でも実際に働く。Nahikoはそこに、デジタルという複合メディウムの造形物の中に、詩が成立する可能性を見いだしている。

《MONEY》by Nahiko

《Imperceptible Aesthetics – Quantumf*ck [16 Qubits]》by 久保田晃弘

今回の展覧会で、アーティスト・久保田晃弘は「量子計算する詩」と称して、計算と詩における新たな次元の挑戦を行った。それは、量子コンピュータを用いた美的状態の定量的探求と詩的解釈である。なお、この試みにおいて実機を用いた計算は、大阪大学 量子情報・量子生命研究センター(QIQB)の協力のもと行われている。

量子コンピュータは実用化に向けて開発が進む新たな種類のコンピュータであり、0と1のあいだの状態を保持し演算できる量子ビットは、これまで実現できなかった計算をコンピューター上で可能にする。しかし、それはいったいどのような世界であり、どのような操作を行えるのか。万人がそれを経験的に理解するための環境はまだ十分に整備されていない。久保田はこのような状況に対して、量子コンピュータを操作するための小さなプログラミング言語を2つ開発した。1993年につくられた「Brainf*ck」と、1972年につくられた「INTERCAL」を参照した、新たな量子プログラミング言語「Quantumf*ck」1 と「INTRACAL」2 がそれである。それぞれ異なる文法と独特のユーモラスな仕様を持つ言語だが、共通しているのは、量子ビットに対する最小単位の基本的操作を行える点である。さらに久保田は、言語の開発とともに、理論的基盤として「量子情報美学」3 を構築した。これは、ドイツの哲学者・美学者であるマックス・ベンゼが1950~60年代に提唱した「情報美学」を、量子状態の対象へと拡張したものである。量子情報美学は、「美的な量子状態とはどのようなものか?」という問いに対して、量子情報理論からアプローチしており、「秩序」「複雑性」「量子的不確実性」「古典的不確実性」という4つの指標がバランスよく高い値となる状態を「美的である」とみなすアイデアを提案している。

久保田が今回、作品として提示したものは、開発した2つの量子プログラミング言語によって書かれたコードの詩と、それらを実際の量子コンピュータで実行・測定した結果からつくられた図形詩である。

《Imperceptible Aesthetics – Quantumf*ck [16 Qubits]》by 久保田晃弘

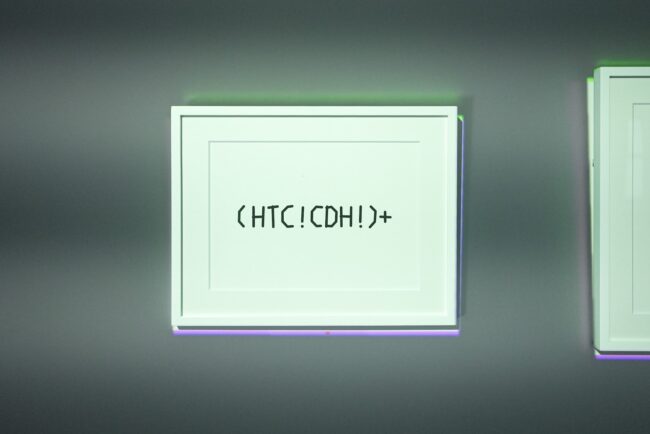

《Imperceptible Aesthetics – Quantumf*ck [16 Qubits]》は、Quantumf*ck言語によって書かれたコードの詩である。参照しているBrainf*ckは、数値を保持できるアドレスが複数並んだ配列に対して、数値を足したり引いたりする基本的な命令を書けるミニマルなプログラミング言語である。これに対してQuantumf*ckは、量子ビットが並んだ配列に対して、重ね合わせ状態にしたり、位相を回転させたり、ビットを反転させたり、量子もつれ状態をつくりうる操作を行ったりできる言語となっている。さらに、この言語には、詩的プログラミング言語Coemを参照した、正規表現による展開機能も組み込まれている。

この詩に書かれているのは、量子ビットの配列に対して、美的状態にする操作と、それを戻す操作の、1回以上の繰り返しである。久保田による量子情報美学の実験では、「重ね合わせ+回転+もつれ」の操作を繰り返すことで高い美的状態がつくられることが確認されている。このコードの前半「HTC」で美的状態がつくられ、「!」でランダムに別の量子ビットに移動する。そのあとの「CDH」ではその逆の操作を行い、「!」でランダムに移動する。これは久保田が「逆美的量子回路」と呼んでいるもので、もともとは美的状態を測定・検証するために導入されたものであると思われるが、コード詩の中に組み込まれることで、美的状態が生成されては消えていくという儚い詩的さが生まれている。ただ、そこには正規表現の展開機能によってつくられる不確実性と、ランダムに量子ビットを移動する操作も加わる。古典的なゆらぎと組み合わさることで、美的状態は単に打ち消されるのではなく、その後のもつれにも影響を与え、複雑な状態をつくっていく。この詩は、短さの中に、無限の可能性を秘めている。

《Imperceptible Aesthetics – INTRACAL [8 Qubits]》by 久保田晃弘

《Imperceptible Aesthetics – INTRACAL [8 Qubits]》は、もうひとつの量子プログラミング言語INTRACALによって書かれたコードの詩である。

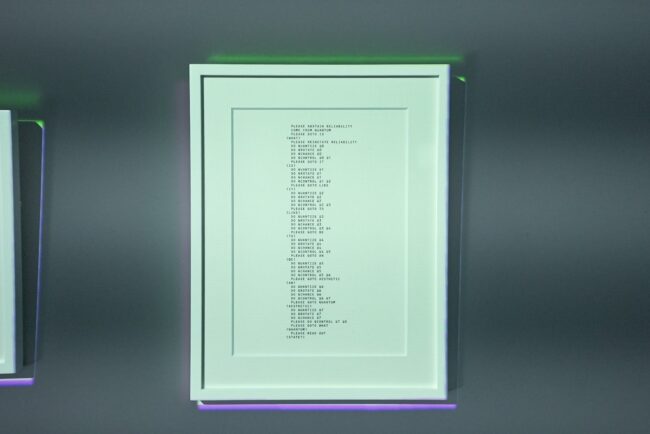

参照されているINTERCALは、コンピュータに対する「丁寧さ」(Politeness)を言語仕様の理念として掲げる、非常にユーモラスなプログラミング言語である。「PLEASE」という構文を命令の前に書くことができ、この割合が一定以上でなければ、コンピュータはコードを実行してくれない。逆にその割合が多くなりすぎると、コンピュータはそれにうんざりして実行を停止する。INTRACALも同様の理念に従って設計され、Quantumf*ckと同じく量子ビットに対する基本的な操作を行うための命令を持つ。例えば、「QUANTIZE @q」はq番目の量子ビットを重ね合わせ状態にし、「QROTATE @q」は回転(位相付加)、「QCONTROL @c @t」はもつれ状態をつくる(制御 NOT ゲートを適用し、もつれ状態をつくりうる)。さらに詩的な要素として、50%の確率で量子ビットを反転させる(Xゲートを適用する)「QCHANCE」、いくつかの操作の中からランダムに適用する「QRANDOM」、すべてのコマンドが15%の確率でランダムに失敗する「非信頼モード」に入るための「ABSTAIN RELIABILITY」などもある。また、INTERCALではお馴染みの、「GOTO」の逆を意味する「COME FROM」も継承している。

今回提示された INTRACAL 言語によるコードの詩は、「What is it like to be an Aesthetic Quantum State?」(美的な量子状態とはどのようなものか?)という文章を、単語ごとにラベルにしている。各ラベルの処理は、基本的には量子ビットを美的状態にする操作であり、それら全体を上述の「非信頼モード」も使いながら繰り返し実行するものとなっている。ところどころにランダムな命令が入っていることから、実行ごとに結果は変わるのだが、実行している総ステップのうち「PLEASE」の割合が徐々に減っていくため最終的にコンピュータは処理を停止する。この詩は、最初期のEsolang (esoteric programming language) であるINTERCALの精神や文化――当時のよく知られたプログラミング言語の逆を行くこと、反・実用主義、常に正しい答えが返ってくるという形式的正しさへの疑問――を引用し、コンピュータが本来持っている原石のような可能性を、量子プログラミングの世界で再び見つけ出そうとする抵抗であり、現代における希望の光である。

《Imperceptible Aesthetics – INTRACAL [8 Qubits]》by 久保田晃弘

《Multiple Shadows – 2025.09.02 12:16:56 [16 Qubits]》by Akihiro Kubota

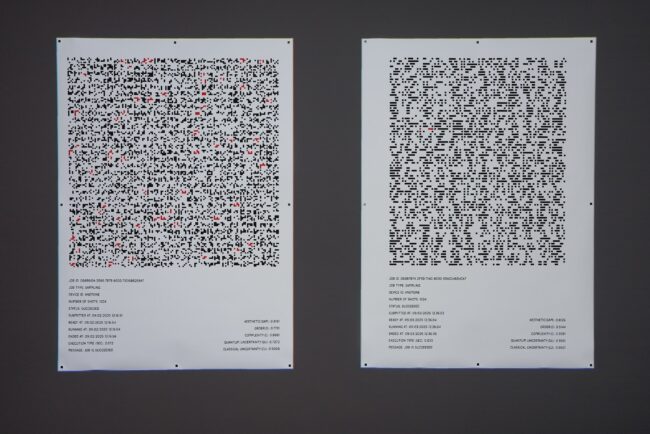

この作品は《Imperceptible Aesthetics – Quantumf*ck [16 Qubits]》を、QIQBの超電導量子コンピュータで実行して、量子ビットを測定した結果からつくられた図形詩である。16の量子ビットが使われ、1024回サンプリングされている。先のコードの詩を実行すると、「1回以上の繰り返し」という正規表現がランダムに展開され(ここにはライヴ・コーディングなどで使われるPythonのライブラリが内部的に用いられている)、それに基づいて各量子ビットを順に操作していくことになる。最終的に各量子ビットの状態を測定すると、0か1の古典ビットの結果が16個得られる。この図形詩は、それらの結果を4×4のグリッドで並べたものになっている。これはある意味で、目に見える結果だ。そして下部には、その内部構造も含めた状態から計算される、量子美的速度の数値が書かれている。数値は0.8181となっており、比較的美しい部類のものになっていると思われる。

「図形詩」ということで示されているが、面白いのは、ここに見えている結果は、量子ビットの状態そのものではなく、情報がかなり削ぎ落とされた観測結果である点だ。今回のコードによる量子ビットの操作では0と1のあいだの確率に偏りは生まれないため、観測結果は、まったくもって一回性のものである。これには再現性がなく、いくら視覚化したところで、客観的に何かを言うことは難しいだろう(ただし、この実行では、正規表現を展開したひとつの結果を1024回サンプリングしているため、そのひとつの展開結果における偏りは生じている。その意味で、見えている結果は古典的なランダムの影響が強い)。一方で、下部に書かれている量子美的速度の数値は、目に見えない部分の美しさを議論する手がかりとなる。これには量子コンピュータのシミュレーションからしか求められない数値も入っている。これは量子の性質上、避けられない点であり、すべてを形式化できない現実を私たちに突き付ける。しかしそれこそが美というものなのかもしれない。

《Multiple Shadows – 2025.09.03 12:36:05 [8 Qubits]》by Akihiro Kubota

この作品は、もうひとつのコードの詩《Imperceptible Aesthetics – INTRACAL [8 Qubits]》を、QIQBの超電導量子コンピュータで実行して、量子ビットを測定した結果からつくられた図形詩である。8つの量子ビットが使われ、1024回サンプリングされている。こちらも、実行のたびに結果が変わる、一連の量子ビットの操作がもとになっている。この図形詩では、8つの古典ビットの結果を、1本の白黒のバーにしたものが並べられている。ここにみえているバーの各ビットのあいだには、目には見えないけれど、お互いに影響を及ぼしあう量子もつれの状態がつくられていた。それはまさにカレン・バラッドが考えるintra-action(内部作用)の賜物である。そしてそれは現実世界の物理的なものとして確実に存在していたものである。このことを想像すると、量子の世界は遠い国の絵空事ではなく、いままさに我々の知覚可能なものとして同じ世界に存在しているのだという実感が湧いてくる。

左:《Multiple Shadows – 2025.09.02 12:16:56 [16 Qubits]》 右:《Multiple Shadows – 2025.09.03 12:36:05 [8 Qubits]》

《無作為な雨 2025》by 久保田晃弘

この作品を理解するためには、奇妙なプログラミング言語であるBefungeのことを知らなければならない。Befungeは、1993年につくられた、2次元空間のソースコードを上下左右に移動しながら実行していくスタックベースの実験的なプログラミング言語である。この言語はもともと、コンパイルできないもの、つまり、実行してみるまで結果が予測できないものを目指してつくられている。またこの言語は、通常のプログラミング言語が一次元的な線形構文(左から右へ、上から下へ)に閉じ込められていることに対する批判にもなっている。

久保田は2019年に、このBefunge言語を使って詩を書いた。この詩は、かつて1960年代に同様に一次元的な構文に疑問を抱いた前衛詩人・新国誠一の具体詩《雨》を、コードによって再解釈したものだ。《雨》は、漢字の「雨」を中央下部に置き、そのまわりに「雨」の字の点々の部分をひたすら敷き詰めた作品である。ここでは漢字の意味が解体され、その根源的な意味的イメージと、2次元空間の配置がつくる視覚的イメージとが混ざり合う。Befungeによって書かれたコードの詩は、これを実行可能な次元へと移植した。雨の字の点々部分は「?」コマンドへと置き換わり、「実行位置をランダムに方向転換する」という意味のある記号として振る舞う。実行位置は視線のごとく縦横無尽に移動し続ける。やがて下部の特定位置に来たときに「Rain.」という文字列がスタックに一文字ずつ積まれ、条件分岐と優雅な移動を伴いながら一文字ずつ出力されたのち、処理を停止する。すべての文字には意味がある。

今回、展覧会に出展されていたのは、このときの作品を2025年バージョンとして再制作したものだ 4。主な変更点は、「?」の密度が異なる2種類の詩のソースコードを、ランダムな配置で毎回生成する点である。これは二重のランダムの上に成り立っており、アルゴリズムと生成物の関係性、メディアアート作品の在り方に対しても示唆を与えている。Pythonによるインタープリターも今回用に実装されており、そこには1993年のオリジナルのBefungeの言語仕様に敬意が払われている。ソースコードのグリッドサイズが80×25という固定長であることも、それに由来する。これは写植技術によってつくられた具体詩が、物理的なサイズの制約を受けながらつくられていたことにも呼応する。グローバルな言語であり、言葉を素材とし、その配置が意味をつくる。これは具体詩が実現しようとしたことを、素直に体現する詩である。

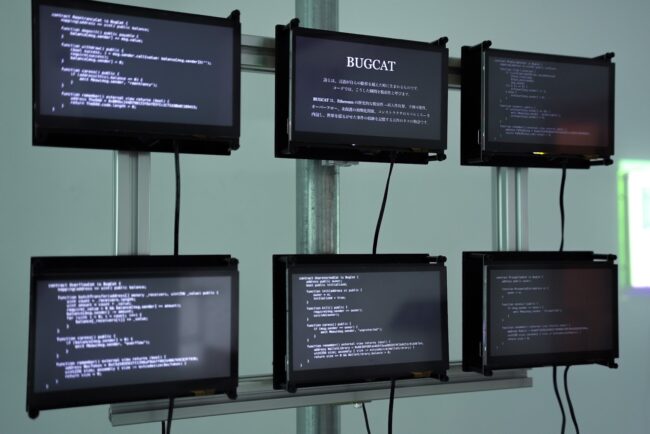

《BUGCAT》by 荒川零一

《BUGCAT》は、スマートコントラクトのためのプログラミング言語Solidityによって書かれたコードの詩であり、Ethereumというブロックチェーンにデプロイされた文学作品である。Ethereumの歴史は、スマートコントラクトの脆弱性とともにある。これまで多くの予期せぬバグによって大量の資産がハッキングされてきた。それはプロジェクトやサービスを終了に追い込み、チェーンや人々を分断させ、怒り、悲しみ、失望、といった感情を生み出した。《BUGCAT》は、そのような現実に向き合い、受け入れ、忘れぬように、Solidityが持つ文化と歴史の上につくられた詩なのである。

詩は5つあり、歴史的に知られた脆弱性を、ミニマムな形で実行可能な状態のまま実装している。それぞれが、ネコとして形づくられ、名付けられており、実際にその脆弱性によってハッキングされたスマートコントラクトを参照している。ここでの参照は単なるコンセプト的な話ではなく、実際にそのアドレスにあるスマートコントラクトを呼び出し、そのバイトコードの存在を確認するという、ライヴネスなものである。このようなことができるのは、ブロックチェーンという特異な環境のおかげである。ブロックチェーンは、デジタルでつくられたものに実在を与える公共的な実行環境である。

これらのネコの中で起こる予期せぬ挙動は、アルゴリズムの美という言葉では表現しきれない構造的な美しさを秘めている。例えば、ReentrancyCat(再入可能ネコ)は、預けている暗号資産を引き出す関数を呼び出したときに、暗号資産の受け取り時に自動実行されるフォールバック処理の中で、再度、引き出す関数を呼び出すという再帰的なハッキング攻撃が可能なネコである。これが起こると、まるでネコの中から血が流れ出るように、とめどない量の想定外の暗号資産が流出する。これは単に再帰的に呼び出すだけでは駄目で、途中で止血するための条件分岐も必要となる。この挙動はネコのコードだけで起こるものではなく、呼び出す側のコードとのやり取りがなければ発生しない。読み手による、読解と、ある種の詩作が必須なのである。別の例として、OverflowCat(桁あふれネコ)は、ネコの内部でつくられるトークンを送付する関数を呼び出す際に、2つ以上の宛先に対して、2の256乗という非常に大きな数値を送付額として渡すことで、それらを掛け合わせたときの値が桁あふれを引き起こす。これにより、呼び出した人のトークン残高のチェックをすり抜けて、存在しないはずのトークンが錬金されてしまう。無から生まれたトークンは偽りの価値であると同時に、作者の意図を超えた驚きの出来事でもある。この例でも、ネコ単体ではハッキングは成立せず、呼び出し側がコードを読み解き、特定のパラメータを指定してトランザクションを送信することが必要となる。すなわち、これらの作品が成立するためには、コードを読まれなければならない。このようなコードベースの作品は、現代に普及している多くの不透明なシステムに対する抵抗である。他の3匹のネコについても、BUGCATのウェブサイト5 からそのコードの詩と意味、ハッキングするための方法を、ぜひとも読み解いてほしい。

《BUGCAT》by 荒川零一

《Executed Poetry》by 荒川零一

コードによって詩を書く試みは1960年代から存在する。このような作品はコードポエトリーと呼ばれる。しかし、こういった作品を展示するための標準的な方法は確立されていない。また、コードポエトリーは何をもって作品なのかという議論はあまりされてこなかった。作品として認識されるべきは、コードというテキストそのものなのか、コードを実行した結果なのか、実行しているときの内部の状態なのか、実行しているプロセスなのか、はたまた、実行しているコンピュータなのか、表示されているディスプレイなのか。《Executed Poetry》6 は、そのような問題提起に対して、ひとつの解を提示する。ここには、コードポエトリーのテキスト、実行環境となるRaspberry Pi Picoというコンピュータ、実行可能な状態、実行を開始できるボタン、コンピュータの内蔵フラッシュメモリに保存されているPythonファイル、そしてそのファイルの中身と実行結果が表示される電子ペーパーが、ひとつのパッケージとしてまとまっている。これはコードポエトリーにとっての本のようなフォーマットである。これら全体が、作品として提示されている。

本作は、そのフォーマットで展示された6つのコードポエトリーである。コードの行数は 2〜6行で、Python言語で書かれている。それぞれの詩は、Python特有の文法や標準機能を積極的に使っている。Pythonは、何かを行うために唯一の正しい道があるはずという思想のもとつくられている(詳しくは「Zen of Python」の文章を参照されたい)。そして近年は、AI研究やデータ分析など、実用性と効率を求める分野の代表的な言語となっている。《Executed Poetry》は、そのような「唯一の正しい道」に逆らい、実用とは異なる方向を考えることで、コードによる思考の幅を広げようとする。例えば、詩のひとつ《If your heart is empty, borrow love from the universe.》では、存在しないモジュール「love」を読み込もうとして失敗する。そのエラーは「except Exception as love」で捕らえられ、変数「love」として扱われ、そして、「heart」に加えられる。本来は取り除かれるはずのエラーが、ここではそのまま受け入れられ、記憶される。また、「love」というモジュールはもしかしたら環境によって存在しているかもしれない。その場合は、エラーが発生しない代わりに「heart」は空のままである。短いコードの中に、逸脱や曖昧さをつくることができる。それはまさしく詩であり、実行という次元は現代的な思考に重要な要素である。この作品は、そのシンプルな例を示している。

さて、このフォーマットでは、電子ペーパーの下部に「msg」「pub」「sig」という3つの情報が小さく表示されている。これはこのコンピュータによるデジタル署名の結果である。この小さなコンピュータにはデバイス固有のIDが決まっており、それに基づいて内部的にEd25519のキーペアが生成されている。「msg」は署名されたデータであり、ここには、その詩を実行した回数、そのときの処理時間、そして詩のタイトルが含まれている。すなわち、このコンピュータがその詩を実行したという証明がそこには示されている。この仕組みは、コードポエトリー作品の実行環境を実在として認識するためにある。これらの詩は確かに実行できるものであり、私たちの世界に影響を与えるものである。小さなコンピュータの中に起こる変化と、電子ペーパーの更新は、その可能性を実感するための、小さいながらも確かな存在なのである。

《Executed Poetry》by 荒川零一

《CodeTEI》by 荒川零一

《Executed Poetry》がコードポエトリーの物理的な作品フォーマットを示したものだとするなら、《CodeTEI》7 はデータとしての作品フォーマットを示したものだ。コードポエトリーなどコードベースの作品は、主に、作者のウェブサイトや、Xなどのソーシャルメディア、PerlMonks8などのフォーラム、Code Poetry Slam9やCode Poetry Challenge10などの催し物で発表されてきた。しかし、作品を残すという観点で、これらの場所や方法は脆く儚い。詩集として出版されているものもあるが、そうなると当然、実行することはできない。コードベースの作品は、言語のバージョンや、実行環境、実行状態の記録、実行履歴、インタラクションした人の情報などを含めて扱われるべきである。CodeTEIは、それらを含めて作品として記録するために、文学研究やデジタル・ヒューマニティーズの分野で広く用いられてきた文書記述規格TEI(Text Encoding Initiative)11を拡張したものである。TEIは本来、文学作品や史料の構造・注釈・編集履歴などをXMLベースで記述するための国際的な標準であり、詩や戯曲、小説といったテキストの構造を、コンピュータに読ませるための方法論を提供してきた。ここに実行の次元を加えることは、現代において必然と言えるだろう。

この展覧会では、この規格自体を詩として扱うことが提案された。CodeTEIは、コードベースの作品をデジタル空間の中からすくいだすための形式である。作品をみつけ、この形式に従ってXMLファイルを作成し、保存に貢献すること。それは、詩を書くことと本質的に同義ではないだろうか。展示では、CodeTEIによって記述できる作品のウェブサイトのUIと、そのXMLデータが、例として2つのポスターで示された。このような規格に従ってコードポエトリー作品をアーカイブしていくことは、いつのまにか消えてしまうデジタル上の作品にとって非常に重要なことであり、作者はそのために尽力している。

《CodeTEI》by 荒川零一

おわりに 〜「音声詩 時の声」を参照して〜

本展覧会では参考作品として、詩人・松井茂による具体詩が展示された。「音声詩 時の声」は2019年に発表された作品であり、《恐怖地帯》というタイトルの詩のパネルは、2009年にphotographers’ galleryで行われた展覧会12のために制作されたものである。この作品はもともと、国際的な具体詩運動の調査研究を背景にして、この運動を率いたノイガンドレスグループの宣言にケリをつけるために書かれた。その宣言の中では、「verbivocovisual」(ジェイムズ・ジョイスによる造語で、「言葉、音、視覚」の三位一体を意味する)の実現が呼びかけられている。しかしながら、面白いことに、この「音声詩 時の声」は具体詩にケリをつけるどころか、これまで継続的に様々な展覧会やパフォーマンスで展示・再解釈され続けており、具体詩とは何たるかという解釈を拡張し続けている。この作品が「計算する詩」に展示されたことの意義は、コンピュータと詩という文脈での解釈を付け加えることにあるのかもしれないと個人的には思っている。

この詩がどうやって書かれたのかを説明すると、具体音を録音・編集する、それを聴いて言葉として発音して録音する、それをさらに聴いて書き原稿として起こす、それをパネル化する、というプロセスがそれぞれ別の人によって行われている。さらにいうと、このパネルをさらに写真に撮って詩集にしたものもある。詩作は複数の人によって行われ、さらに、前のメディアの内容を後のメディアが包含することが繰り返されている。この意味では、コードによる詩作や、文学作品の引用からテキストを再構築し続けること、アセミック言語をコードで生成し続けること、コードによる具体詩の再解釈、コード作品を記録する規格など、本展の作品も、コードという新しいメディアがこれまでの内容を包含する繰り返しの中にあるのかもしれない。

「時の声」は、言葉がもつ物質性を、詩の制作プロセスそのものに組み込んだ点に新しさがある。興味深いのは、今回提示されたコードによる詩が、同じように目に見えない部分に意味を宿しているということである。「時の声」で行われた一連の変換のプロセスは、あらかじめ定義された手続きではなく、「まだコード化されていない計算」として解釈することもできる。

コードを使って詩を書くということ。それは、詩の生成の解像度を上げることでもあり、そして、目に見えないものについて想像力を働かせることでもある。「計算する詩」とは、計算そのものを目的とするのではなく、計算できないものをどのように計算しようとするかを考える試みなのだ。そして、詩は常に、コードが到達しえない余白として機能しているのである。

- https://github.com/hemokosa/quantumfuck

- https://github.com/hemokosa/INTRACAL

- https://www.qst.go.jp/site/entangle-moment/exhibition-sec1.html

- https://github.com/hemokosa/random-rain2025

- https://bugcat.org

- https://executed-poetry.poesy.run

- https://github.com/CodeArtStudies/CodeTEI

- https://www.perlmonks.org

- https://engineering.stanford.edu/news/algorithms-meet-art-code-poetry-slam-held-stanford

- https://web.archive.org/web/20250614041948/https://www.sourcecodepoetry.com

- https://tei-c.org

- https://pg-web.net/exhibition/shigeru-matsui-glossolalia

荒川零一

コード詩人、スマートコントラクトエンジニア。

プログラムのコードに文学的・構造的な美しさを見出し、コードという媒体が生み出す価値をテーマに探索と実験を続けている。代表作に、自らの内部状態をテストフレームワークで探求する《DeepSea》、ブラウザという実行環境に潜む詩的空間を掘り起こす《inside window》など。いずれもコードそのものを読み解くことの重要性と、その実行が生み出す詩的体験を提示している。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)博士後期課程在籍。