川野洋は稀有な存在である。60年代のアジアでコンピュータアートを制作し、しかも美学者として、その制作について様々な論考を著した者は他に例をみない。川野のコンピュータアートは、60年代、高度経済成長期における日本の国産コンピュータ開発の進展や、日本の美術シーンにおける前衛のムーブメントといった諸条件の中で、偶然か必然か川野が芸術の情報理論に出会ったことで成立した。確かに川野のコンピュータアートの作品は日本に限らず海外でも折々で紹介されてきたが、そのコンピュータアートの制作の背景にある哲学や、プログラムに対する川野の考え方について、実際の論文が顧みられる機会は少なかったと思われる。そのため、今回は川野の70年代半ばまでの歩みを確認しつつ、膨大な川野の著作からいくつかの論文をピックアップして紹介し、考察したいと考える。

川野洋によれば、コンピュータアートは大きく二つの種類に分けることができる。一つは「コンピュータ・エイデッド・アート(Computer Aided Art)」と呼ばれ、芸術家やデザイナーが自由で効果的なイメージを創り出すために、コンピュータを道具として活用するものだ。そしてもう一つは、コンピュータが人間の芸術活動を人工的に模倣する「芸術シミュレーションのコンピュータアート」である。川野は後者を重視し、それをさらに押し進め、コンピュータが自ら学び独自のアートを制作する方向性を追求していた。川野のこの特徴的なコンピュータアートの考え方は、60年代初頭にマックス・ベンゼの美学を受容して以降、徐々に明確なかたちとなっていき、コンピュータアートを説明する際に重ねて主張されることになる。例えば、川野は1969年11月号の『COMPUTOPIA1』において、その春にザグレブで開催された「Tendencies 4」展や、昨年(68年)開催された「Cybernetic Serendipity」展とCTGの個展に触れ、コンピュータアートの昨今の盛り上がりを評価するのであるが、一方で「コンピュータ・アートとは何か」という反省も必要ではないか主張する。そして、『Computer and Automation』誌による第7回コンピュータ・アート・コンテストを批評するかたちで、次のようにその問題点を指摘している2。

“Computer and Automation”誌でのコンテストでは、コンピュータ・アートの仕上がった形がいかに人間的に有意味なイメージを表現しているか、という点が重視されているようにおもう。コンピュータ・アートといえども「芸術作品」である以上、それは当然のことといわれるであろう。(中略)

しかし、コンピュータ・アートで重要なのは、できあがったイメージそのものよりも、そのようなイメージを作りあげるコンポジションの論理であるとおもう。このイメージングの論理が明確に定式化されていて、それにしたがってコンピュータがみずから考えてそのようなイメージを作ることが望ましい。ところが、わたしのみるところでは、これらの作品の大部分は、そのようなイメージの構成を人間におうているようである。(中略)

しかしコンピュータ・アートは、人間にかわるコンピュータ芸術家の作品であるべきではなかろうか。コンピュータは情報処理機械であり、ソフトなシステムで人間の考えるはたらきを代行するという独特の機械である。ゆえにコンピュータ・アートは人間芸術家の身体的活動だけでなく、頭脳のはたらきも相当程度(もちろん限界はあるが)代行するものでなければならない。この点で、このコンテストの方向はアート偏重という性急さと人間芸術家の高尚な遊びにおちいるいくばくの危険をわたしは感じるが、それはわたしだけの杞憂であろうか。

- 川野洋「’69コンピュータ・アート・コンテスト:コンピュータ・アートの現状と課題―第7回コンピュータ・アート・コンテストによせて」、『COMPUTOPIA』1969年11月号、コンピュータ・エージ社、1969年、pp.17–24

- 『Computer and Automation』誌ではエドモンド・バークリーが1963年の1月号でエフィ・アラジによる画像を「コンピュータアート」として紹介して以降、1973年まで誌上でのコンピュータアートコンテストが開催された。

このように川野は、人間にとって有意味で具象的な図像をコンピュータに描かせることを「アート偏重」の「高尚な遊び」であると批判し、反対に自身がHITAC5020とFORTRAN Ⅳで制作した作品《Patterns of Flow》は、人間の思考を介さずにコンピュータ自身に作らせた図形であると述べる。そして、子供への教育と同じようにコンピュータに対しても自身での試行錯誤とそれによる学習を経験させるべきであり、その困難な道こそがコンピュータアートが生まれたことの使命なのだと主張する。

このいささか尖鋭的な主張を鑑みると、今日における多くの(人間の思考を介した)ジェネラティブアート作品は川野の批判の対象となりうるだろう。そして、大量のデータをコンピュータ自身に学習させるマシンラーニングによる画像生成こそが、川野が考えていたコンピュータアートの延長に位置するとも考えられる。しかし、もし川野が今日加速度的な成長を見せるAIの状況を目にしたならば、どのような意見を持つであろうか。

1969年11月号の『COMPUTOPIA』に掲載された川野洋の《Patterns of Flow》(別名《Series of Pattern: Flow》)

コンピュータ自身によるアートという方向性を目指していた川野であるが、何も無闇に人間不在のアートを志向していたわけではない。美学者としての川野は、コンピュータに芸術をシミュレーションさせることによって、「人間芸術の秘密を解明するという学問的興味」を持っていた。つまり、コンピュータアートを通して人間による芸術活動を省みることや、その理論を構築することを重要視していたのである。また、川野はコンピュータにただ人間離れしたランダムな抽象画を作らせることにも苦言を呈しており、「人間に無限に接近するところにコンピュータ・アートの目的はある」とも述べている3。

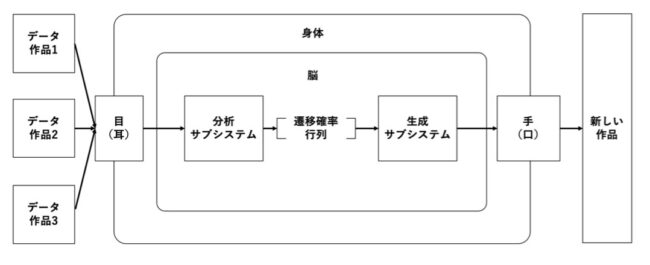

以上のように考えた川野が構想した「K-System」と呼ばれる図像生成システムは、「目」と「脳」と「手」の機能を備えている。「目」は限られたメモリの中でインプット画像をテレビの走査線のようにスキャンし、画素のシーケンスデータとして受け取る。そして、「脳」内の分析サブシステムで画像の特徴を抽出する。この分析プロセスではマルコフ・プロセス・モデルを使用し、画素の遷移確率行列を形成し、次に生成サブシステムで乱数とモンテカルロ法を用いて新しい作品(行列データ)を構築する。そして、最終的に「手」の機能によってその結果を物質的に外部に出力する4。川野の主要な作品である《Patterns of Flow》や《Simulated Color Mosaic》など、多くの図像作品はこの「K-System」によって作られたものである。

- 川野洋「コンピュータ・アートとは何か」、『芸術情報の理論』、新曜社、1972年 所収、p.254

- 「K-System」による川野の作品はHITAC5020によってラインプリンタで出力されたのちに、人間の手で彩色を行っている。なおアルゴリズムは共通するものの時期によって利用しているコンピュータは異なる。

川野洋の「K-System」概要図

《Simulated Color Mosaic》で使われた3つのインプットデータ

《Simulated Color Mosaic》の出力作品の一部

1970年代までの川野洋のアート活動について

前回私たちは1968年、ロンドンのICAで開催された「Cybernetic Serendipity」展と同時期に日本で開催された「第1回コンピュータ・アート・コンテスト」について確認した。ここでは川野のコンピュータアートやそのプログラム観に迫る前に、まず1968年以降の川野のアート活動について確認することとしたい。ZKMのアーカイブのBiographyの情報によれば川野は次の活動を行なっている。

- 1968年

- ユーゴスラビアのザグレブ文化情報センターで開催されたコロキウム・テンデンシーズ4(colloquy tendencies 4)「コンピューターとビジュアル・リサーチ」の情報展示に参加。

- 1969年

- 展覧会「Tendencies 4. computer and visual research」(ギャラリー・オブ・コンテンポラリーアート、ザグレブ)に参加。

- 1970年

- 東京日本橋プラザ・ディックで個展「コンピュータ・アート」展を開催。デザイナーの勝井三雄と長年協働することになる下村千早のサポートを受けて開催された。

- 1971年

- ザグレブで開催された「Art and Computers 71」に参加。ここで初めてPDL(Picture Description Language)について語る。

- 1972年

- モントリオールを拠点に活動するアーティスト、キュレーター、ギャラリーのオーナーであるジル・ゲールブラン(Gilles Gheerbrant)が、『Art Ex Machina』というタイトルでシルクスクリーン作品集を出版。川野洋の《Red Tree》も収録されている。

川野洋《Red Tree》、『Art Ex Machina』、1972年 所収

このように、川野は1968年以降ユーゴスラビアのザグレブで開催されたコンピュータとアートを巡る展示及び関連企画に参加しており、1968年には「Bit International, 2: Computers and Visual Research」にヘルベルト ・W・フランケやゲオルグ・ネースらの文章と並んで川野の「the aesthetics for computer art」という論考が掲載されている5。その内容は、シャノンが文学や音楽に適用したマルコフプロセスモデルを、視覚表現に応用する方法についての解説と、伝統的な美学を更新する実験的・科学的な美学の必要性を主張する内容となっている。このような川野のザグレブでの活動は、ほとんど日本語の文献においては紹介されておらず、「Cybernetic Serendipity」展にCTGが参加したことが美術雑誌などで紹介されている状況とは対照的である。この点はおそらく主にCTGの幸村真佐男がアーティストとして活動していたのに対し、川野はあくまでも美学者として活動していたことも関係しているだろう。

1970年にはデザイナーの勝井三雄の協力の下、個展「コンピュータ・アート」展を東京日本橋のプラザ・ディックで開催し、《Series of Pattern: Flow》や《Image by Scanning Variations》、《Simulated Color Mosaic》、《Informational Relief》、《Artificial Mondrian》が展示された。この展示は記録することにも多くの力が注がれたようで、展示を紹介する特集記事が「デザイン No.138」1970年10月号に掲載され6、またその詳細な作品解説が下村千早による説明図とともに、「グラフィック デザイン 417」(1971年)に掲載されている。この解説が私の知る限り、川野の著作物の中で最もその制作のプロセスを詳細に説明していると思われる。また、その誌面では《Simulated Color Mosaic》の展示風景の写真も確認することができる。なお、2011年にZKMで開催された川野洋の回顧展「Hiroshi Kawano. Der Philosoph am Computer」の記録写真を確認すると、同様の構図で《Simulated Color Mosaic》が展示されていることがわかる。

- Hiroshi Kawano, “The Aesthetics for Computer Art,” in: bit international 2. computers and visual research, Kelemen, Boris and Putar, Radoslav(eds.), Galerije grada Zagreba, Zagreb, 1968, pp. 19–28. PDF版はこちらで入手可能。 https://www.mg-lj.si/en/web-content/2295/bit-international/

「New Tendencies」と 「Bit International」 についてはMargit Rosenによる重厚な著作がある。Margit Rosen “A Little-Known Story about a Movement, a Magazine, and the Computer’s Arrival in Art: New Tendencies and Bit International, 1961—1973”, The MIT Press, 2011

「グラフィック デザイン 41」に掲載された1970年の「コンピュータ・アート」展の様子。

1982年に『コンピュータと美学 人工知能の芸術をさぐる』を出版していることからも明らかなように、72年以降も川野はその関心を人工知能へと傾けながらコンピュータとアートの関係について研究を続けているのであるが、70年代半ば以降に展覧会に参加した記録はなさそうである8。おそらく、次に川野の作品が主だった展覧会で展示されるのは1987年にO美術館で開催された「ARTS ON COMPUTER」展になるだろう。そこで川野はコンピュータアートのパイオニアとして紹介されることとなる。

- 川野洋・勝井三雄「コンピュータ・アート展より」、『デザイン No.138』1970年10月号、美術出版社、1970年 なお、この文献の情報はZKMのHiroshi Kawano Bibliographyの文献一覧から漏れているようである。

- 『グラフィックデザイン 41』、講談社、1971年

- 阿部好志のホームページのHiroshi KAWANO archiveでは、1974年の《a PDL Scenery》が最後の作品として記録されている。http://www.pli.jp/kawano/Kawano-j-index.html

1962年の「美学的情報理論の一考察」

コンピュータアートの制作を始める前に、川野洋はどのように情報美学を受容したのか。それを確認するために、川野による62年に発表された最初の情報美学に関する論文を確認したい。川野はドイツの伝統的な美学を学び、スザンヌ・ランガーやチャールズ・モリスらのアメリカの記号論を研究していたが、1961年に彼はマックス・ベンゼの『Aesthetica』シリーズと出会う。川野はベル研究所でのベラ・ジューレスによるコンピュータを利用した模様の生成の事例をJ・ピアースの著作9で知ったことをきっかけとして、自身の「計算機デザインの実験」が始まったとも述べているが10、ベンゼの情報美学への傾倒こそが、川野をコンピュータアートの制作へと促す重要な契機となったことに間違いはないだろう。川野は68年の著作『コミュニケーションと芸術』において、ベンゼの情報美学について次のように説明する。

ベンゼは情報美学の歴史的背景をつぎのようにみる。情報美学は、古典的近代美学の破綻を機縁として生まれた新しい現代の美学であるが、それはちょうど、物理学において、ニュートン的古典力学が崩壊して新しく量子力学が生まれたのとその歴史をおなじくするものである。つまり両者の間には明らかなアナロジーがみてとられるのである11。

ベンゼの情報美学は、ネゲントロピー(情報)に基づく芸術を、エントロピーの原理に基づく自然と対比させ、古典主義芸術に対する現代芸術をエントロピーの原理に基づかせることで、自然=芸術の一元論的立場を確立し、情報理論による科学的美学を樹立しようとするものであった12。

川野が説明するように、ベンゼの情報美学の背景には、芸術家の意志によって実在的な対象を描く古典主義芸術から、対象を持たずオートメーションのような自然過程によって制作される現代芸術の抽象画への変化がある。それは永遠に変わらない明瞭なかたちを持つ「もの」を見つめる態度から、ミクロレベルでの粒子のランダムな動きに注意を向ける態度への変化と重なる。そして、ベンゼの情報美学(微視美学)は、この現代芸術(ベンゼはそれを“random-Kunst”とも呼んだ)の在り方を、シャノンが『通信の数学的理論』で提示した情報理論と、そのエントロピー概念によって理論づけようとした点に特徴がある。

- J・ピアース、鎮目恭夫訳『サイバネティックスへの認識』、白揚社、1963年

原本“Symbols, Signals and Noise”は61年に出版されている。 - 川野洋「計算機芸術の歴史」、『芸術情報の理論』、新曜社、1972年 所収、p.286

- 川野洋『コミュニケーションと芸術』、塙新書、1968年、p.174

- ibid、p.183

川野はこのマックス・ベンゼの情報美学を下地として、1962年に「美学的情報理論の一考察」と題する論文を発表した。この論文は川野が初めて芸術作品を情報理論で捉えようとしたものとして重要である13。川野はここで、ベンゼに倣ってエントロピーと情報を対立する主要な概念として提示し、情報によってエントロピーが減少する「古典主義芸術」と、エントロピーが自然に保持される「現代芸術」を対比した。そして後者を肯定しながら、芸術作品を情報の観点で論じることの有用性を強調している。この論文は次のような書き出しで始まる。

芸術作品は作られるものである。芸術家は自己の自由と決意によって素材を選択し、秩序ある形を作る。作られる以前の可能的な素材は芸術家の一定の設計のもとに一義的に明確な形と意味を獲得する。作られる以前の素材はまだ共実在的な現前化にいたらないのであるからさまざまな方向への現前化の可能性を有している。しかし一義的な形に完成されるとこれまでの可能性は共実在性に転化し、さまざまな可能性のうちの一つが選択されて他の可能性は放棄されたことになる。つまり一様に平均化されていたさまざまな可能性が一つの共実在性と他の非現実性にふるいわけられ、作られる以前の素材の可能性の均衡がここで破られることになるのである。

ここで川野は古典的な芸術作品を芸術家の選択による制作のプロセスによってその無限の可能性が次々に放棄されていき、やがて一つに収縮されていく様として捉える。そこでは自然の増大するエントロピーが、描かれる対象という「情報」によって減退していくのである。しかし、古典主義的な芸術観は「現代芸術」になると対象を模倣する芸術から対象を持たない抽象絵画へと大きく変化し、描かれる実体概念としての対称が否定されていく。

川野は、「現代芸術」において、芸術作品の形成を導くものは芸術家の「自律的な自然」であり、「芸術家の内的自然は対象性という客観的イデアの命令を拒否」し、「自己の自然のオートメーション・システム」にしたがって美的プロセスを完成させると考える。そして川野は、「古典主義芸術」が持つ対象性という理想的情報を「排他的で作為的」なものとして批判し、「現代芸術」に見られるようにエントロピーを失わず永続的安定性を持つ像形成を「自然にいだかれた永遠の安定」、「浅はかな人間の意思をこえた自然の恩寵」として肯定する14。おそらく当時のこの観点に立つ川野であれば、ずっと見ていられるような、静かに動き続けるジェネラティブアートを評価したに違いない。

- 「美学的情報理論の一考察」は、1972年の著作『芸術情報の理論』にも「情報美学の考え方」というタイトルで収録されている。

- 川野は「現代芸術」を、「芸術家の選択になる対象性とは無縁に、画面の幾何学的、トポロギー的構成にしたがってオートマティックに自己を展開する」ものとして捉える。

さて、川野が「現代芸術」という時、そこでは具体的にどのようなアーティストの作品が想定されているのだろうか。川野はこの論文において現代芸術の具体的なアーティスト名や作品名は挙げていないが、唯一「tachism」について言及している。他の論考を確認すると、ウルム造形大学の初代校長でもあるマックス・ビルの「具体芸術」やアンリ・ミショーの「tachism」について取り上げていることを確認できるが、それらもマックス・ベンゼの『Aesthetica』の影響のようである15。アンリ・ミショーはクレーやエルンストの影響により対象を模倣する以外の絵画の可能性に目覚めた作家であり、川野の《Patterns of Flow》における白と黒はアンリ・ミショーによるモノトーンのアンフォルメル作品との類似を見出すことができる。このような類似性は、コンピュータによるマルコフ・プロセス・モデルを利用した画像の生成と、「tachism」との親和性が高かったことも一因だと考えられるが、そもそも川野が傾倒するベンゼの美学が前衛的な抽象画に高い評価を与え、それを前提として理論が組み立てられていたことにも起因するだろう。

クラウス・クリッペンドルフによれば、ベンゼはマックス・ビルと同様にウルム造形大学で教鞭を執り、その知的な影響力は極めて大きかった。1933年にバーコフがマクロ的な視座の下、美の原理を数学的に「M=O/C(M(Measure):美度、O:秩序(Order)、C(Complexity)、複雑さ)」と定式化し、秩序を重んじたのに対し、ベンゼはエントロピーの増大を重視し前衛的であることを肯定した。このようなベンゼの嗜好は今日から見るとやや偏った価値観のようにも思われるだろうが、その理論は複製による量産が進行する時代の中で、当時の刷新的なデザインスクールで積極的に受け入れられたという16。

この62年の論文から、川野がコンピュータアートを制作する動機の一端を理解することができる。ここで示されているように、川野はベンゼの影響を受けており、人間の作為が少なく「自然」に近い現代芸術をエントロピーの観点から評価していた。そのため、後に自身でコンピュータを利用することが可能となった際に、人間の関与をさらに減らしたコンピュータによる制作実験を試みようと考えたのであろう。

- マックス・ベンゼの『Aestetica』の内容については後藤狷士による書評があり、そこで『Aestetica』がマックス・ビルの「具体芸術」やアンリ・ミショー の「tachism」について取り上げている旨の言及がある。『美学』1960 年 11 巻 3 号 pp.71-74

- クラウス・クリッペンドルフ著、小林昭世、川間哲夫他訳『意味論的転回 デザインの新しい基礎理論』、株式会社SiBaccess、2009年 9章を参照

1976年の「新イデア論」

次に川野のプログラムに対する考え方を確認したい。川野はプログラム(コード)というものにどのように向き合っていただろうか。その手がかりとなるのが、1976年の学会誌『哲学』に掲載された、第35回日本哲学会大会での「新イデア論」と題する研究発表要旨である17。76年は川野のコンピュータアート作品の発表機会が減り、黎明期の活発だった制作が落ち着いた時期にあたる。ここで川野はイデアをプログラムのアナロジーで捉えているため、そこに川野のプログラム観を見出すことができる。この発表要旨は『コンピュータと美学』に「知覚の虚構とイデア」というタイトルで内容も更新されて収録されているが、この76年の発表要旨のバージョンの方が川野の新しいイデア観が明確に描出されているように思われる。

イデア論といえば、プラトンの『国家』における洞窟の比喩で知られている。それは次のようなものである。洞窟の中で生まれ育ち、手足を縛られて外の世界を見ることができない人々がいて、彼らの前には壁がある。その背後には火が燃えており、壁の背後を行き交う人々や動物の影が壁に投影される。洞窟にいる人々は、これらの影が現実そのものだと信じ込んでいる。この比喩では、洞窟は感覚に頼った知識の限界を、外の世界は理性を通じて得られる真実の知識を象徴している。そして、壁に映し出される影は感覚の世界における表象であり、影の背後にある火やそれに照らされている実体が、プラトンのイデア、すなわち真の実在である。

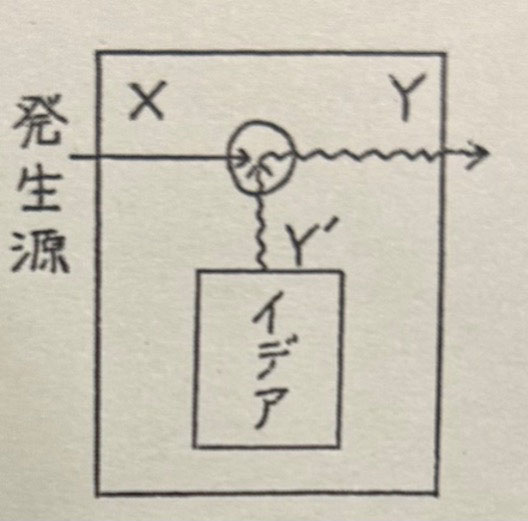

この研究発表において川野は、不変で永遠の概念として捉えられてきたイデアを、実行される動的なプログラムのコードのようなものとして捉えて考察している。そこに川野の新イデア論の新規性がある。川野はリンゴを例として挙げているが、リンゴを私たちが見る時には感じる「あかい」や「まるい」は私たちの感覚と脳がセンスデータを元にして内部的に構成した心的イメージであり、「リンゴとして認識しているものは、センスデータの発生源からの外的刺激を仲介的に反射させているところのものであるとしかいい様がない」と述べる。そして、川野は彼が考える新しいイデア論の手書きの概要図を掲載し、「3. イデアの制御機能とプログラム」と題する章において、次のようにこの図の解説を行なっている。

- 川野洋「新イデア論(第35回〔日本哲学会〕大会 ; 研究発表要旨)」、『哲学』26号、日本哲学会、1976年 所収

「新イデア 論」に掲載された川野による手書きの図

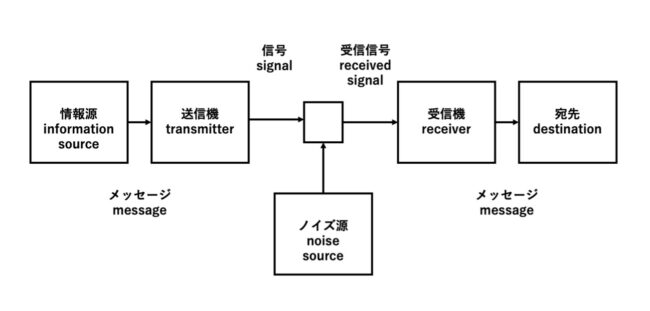

シャノンの通信理論(コミュニケーション理論)の図

形の論理的実在性からこれをイデアとよんでみよう。そうすると仲介者のイデアは発生源からの物的刺激の信号にある形式を与えることになる。そのため仲介者のイデアはその固有の形にしたがって一連の制御信号(Y’)をだし、入力発生源信号(X)を制御しているということができよう。その結果XはY‘の形をもつYという信号に交換され、Y信号を入力してわれわれはイメージを心のなかにつくる。こうしてイデアは制御信号をつくりだすための仲介者のプログラムであるといえる。

このように、川野はイデアを、私たちが認識する「形」を生成するための制御信号をつくりだすプログラムとして描き出す。まず発生源があり、それを制御する過程としてイデアを捉えるこの川野の図は、明らかにシャノンの通信モデルの「情報源-送信器-通信路」に由来する発想であろう。このような情報源があり、そのデータを制御して出力する様は先の「K-System」の大枠の仕組みでもあるだろう。なお、この「新イデア論」の図に記載されている「発生源」として川野は太陽の光を想定している。これはプラトンのイデア論が、あらゆる知識と真理の根拠である「善のイデア」を、ものが見られることの原因である太陽に例えたことを踏まえている。

「イデア=プログラム」として新たなイデア論を展開する川野は、同時にコンピュータに芸術をシミュレーションさせることによって、「人間芸術の秘密を解明するという学問的興味」を持っていた。そのため川野はコンピュータアートにおけるプログラムについて考える際にも、人間の認識を支えるイデアの原理の哲学的な探究を行っていたに違いない。それは静的で固定的なものではなく、動的で実効的なものとして捉えられていたようである。その証拠に、川野はこのイデアが制御信号を出すためのエネルギーは外からの供給があるに違いないと考え、それ故に「仲介者のイデアはひらいている」と述べている18。

NFTにおけるOn-Chainの価値とイデア

以上で、現時点で私が把握している限りの川野洋のコンピュータアートとプログラム観について説明できたと思うが、最後に少し脱線して現代に戻り、NFTについて考察を加えたい。

2021年にNFTが興隆して以降、私たちに突きつけられた新たなデジタルアートの価値観としてOn-Chainであることの価値というものがある。通常のNFTは、画像やその他の作品データをブロックチェーン上に直接保存するのではなく、IPFSやプライベートサーバに格納し、その格納場所のリンクのみをブロックチェーンに記録している。しかし、On-Chainと呼ばれる作品の場合、全てのデータが永続性と真正性を持つブロックチェーン上に記録されることで、そこに新たな価値観が生まれるのである。そして、この価値観はどこかイデア論の図式と似ている。

On-Chainの作品ではブロックチェーン上に全ての作品データが記録されることによって、作品としての統一感を得ることができるため、そこにメディウムスペシフィック的な価値と永続性という独自のアウラが醸成され、Cryptoカルチャーに精通する者ほど、その価値を高く評価する傾向にある。また、通常ブロックチェーン上に記録を追加するためにはGas代と呼ばれる手数料のようなものが必要となるため、On-Chain作品は販売する値段も高くなり、高級なものとなる。

ジェネラティブアートの領域ではマーケットプレイスのArtBlocksがいち早くこのOn-Chainでの作品販売を、NFTがブームとなる前の2020年11月に実現している19。ジェネラティブアートのコードをブロックチェーン上に記録し、それをmintする際にトランザクションのハッシュ値を利用することで、プログラムの処理の中で一意の作品を生成する仕組みは、あたかも「イデア=プログラム」から様々なバリエーションの実在が生まれていくようである。On-Chainはこのように、西欧の伝統的なイデア論の価値とも重なることで、その評価を高めているのではないかと考えられる20。そして、この図式は先に見た川野の新イデア論とも重なる。

ジェネラティブアートは様々なバリエーションを生み出しうる可能性を備えた状態でOn-Chainに存在し、スマートコントラクトのトリガーによってプログラムが実行され、一つの出力が現れる21。このようなオートメーションシステムとしてのブロックチェーンアートの性質には、川野の関心とも重なる要素があるはずである。一方でOn-Chainの作品が、NFTマーケットにおけるブランディングと、トランザクション履歴のアウラによってクローズドで特権的なサークルを形成するだけにとどまってしまうのだとすれば、それに川野は異議を唱えただろうとも考えられる。

川野洋のコンピュータアートとそのプログラム観は、マックス・ベンゼの情報美学の影響のもと、ある種の時代的な偏りの中で育まれたものだとも言えるだろうが、その芸術観が今日のジェネラティブアートやメディアアートに受け継がれている側面があることは確かである。川野が遺した膨大な著作と作品群を批判的に検討することで、私たちはその芸術的遺産の深い価値と重要性を改めて認識することができるはずである。

次回は、黎明期のコンピュータアートにおける芸術家と工学者の関係について考察する予定である。

- ibid. p.86

- wildmouse「オンチェーンNFTがもたらすもの」、庄野祐輔、hasaqui他編『ニュー・クリエイター・エコノミー NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年 所収 参照

- 私はこの論点について以前から関心を持ち続けている。hasaqui「Discourse NFT Network」、「Proof of X – NFT as New Media Art 」展 配布冊子、2022年 参照

ArtBlocksで販売されているジェネラティブアートの作品は、2024年5月現在、NFTの暴落の中でも相対的にその価値を維持し、既存の現代アートの文脈やマーケットにおいてもそのプレゼンスを高めている。 - NFTのメディウム論としてスマートコントラクトについて考察として、著者の下記の論考を参照されたい。hasaqui「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」、『Proof of X -Blockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2024年 所収 第3章「NFTと新たなラオコオン」

- Simone Gristwood, ”Hiroshi Kawano(1925-2012)Japan’s Pioneer of Computer Arts” Leonardo 52(1), pp.75–80.

- 川野洋「美学的情報理論の一考察」、『都立航空工業短期大学研究紀要 第1集』1962年 所収

- 川野洋「新イデア論(第35回〔日本哲学会〕大会 ; 研究発表要旨)」、『哲学』26号、日本哲学会、1976年 所収

- 川野洋「’69コンピュータ・アート・コンテスト:コンピュータ・アートの現状と課題―第7回コンピュータ・アート・コンテストによせて」、『COMPUTOPIA』1969年11月号、コンピュータ・エージ社、1969年、pp.17–24.

- 川野洋「コンピュータ・アートは人間のカガミ 〜1975年コンピュータ・アート展に寄せて〜」、『COMPUTOPIA』1975年10月号、コンピュータ・エージ社、1975年 所収

- J・ピアース、鎮目恭夫訳『サイバネティックスへの認識』、白揚社、1963年

- 川野洋『コミュニケーションと芸術』、塙新書、1968年

- 川野洋『芸術情報の理論』、新曜社、1972年

- 川野洋『コンピュータと美学 人工知能の芸術をさぐる』、東京大学出版会、1984年

- 『グラフィックデザイン 41』、講談社、1971年

- 後藤狷士「書評:マックス・ベンゼ「美学」」、『美学』1960 年 11 巻 3 号 pp.71-74

- マックス・ベンゼ、向井周太郎訳「現代美学」、『デザイン2 DESIGN No.106』、1968年 所収

- M.ベンゼ、草深幸司訳『情報美学入門 基礎と応用』、勁草書房、1997年

- クロード・E・シャノン、ワレン・ウィーバー著、植松友彦訳『通信の数学的理論』、筑摩書房、2009年

- プラトン、藤沢令夫訳『国家(下)』、岩波書店、1979年

- “Bit International, 2: Computers and Visual Research”,Zagreb City Galleries,1968

- Margit Rosen “A Little-Known Story about a Movement, a Magazine, and the Computer’s Arrival in Art: New Tendencies and Bit International, 1961—1973”, The MIT Press, 2011

- クラウス・クリッペンドルフ著、小林昭世、川間哲夫他訳『意味論的転回 デザインの新しい基礎理論』、株式会社SiBaccess、2009年

- 馬定延『日本メディアアート史』、ARTES、2014年

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年

- 人工知能美学芸術学研究会、中ザワヒデキ、草刈ミカ『人工知能美学芸術展 記録集 / Artificial Intelligence Art and Aesthetics Exhibition – Archive Collection』、人工知能美学芸術研究会、2019年

- 「川野洋さん ―村八分を乗り越えた飄然たる大人」、佐々木健一『とりどりの肖像』、春秋社、2022年 所収

- wildmouse「オンチェーンNFTがもたらすもの」、庄野祐輔、hasaqui他編『ニュー・クリエイター・エコノミー NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年 所収

- hasaqui「Discourse NFT Network」、「Proof of X – NFT as New Media Art 」展 配布冊子、2022年

- hasaqui「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」、『Proof of X -Blockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2024年 所収

hasaqui

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。