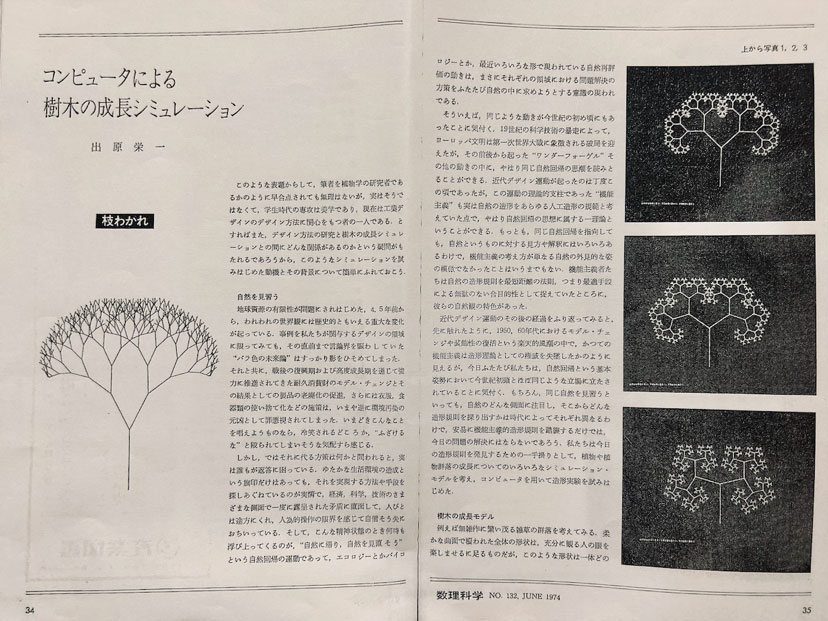

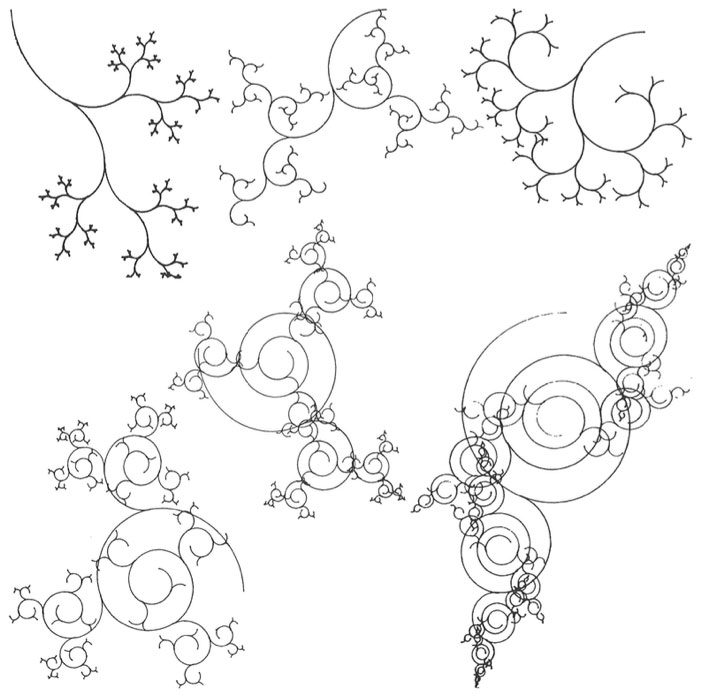

日本における黎明期コンピューターアートを代表するアーティストとして川野洋やCTGと並んで紹介されているのが出原栄一である。出原によるコンピュータアートの代表作は1973年の《樹木》であり、2005年にICCで開催された「アート&テクノロジーの過去と未来」展や、2006年に多摩美術大学美術館で開催された「20世紀コンピュータ・アートの軌跡と展望」展などで、度々パイオニアによる作品の一つとして紹介されてきた。《樹木》が最初に作られたのは73年であり、翌74年に『数理科学』に掲載された「コンピュータによる樹木の成長シミュレーション」の中で、その理論とコードが紹介されている。そして、制作から10年を経た83年には、築地書館から『樹木 <コンピューター・グラフィック・シリーズ>』というタイトルで書籍が出版されている。序文は美術評論家の勝見勝が書いており、出版に当たってはデザイナーの杉浦康平の助力があったようである。

出原はこの《樹木》で知られるだけでなく、デザイン史の研究者としても知られており、そのような関心の中でコンピュータによる図像生成の実験を行っていた。出原はデザイン関連の論考を様々な媒体で発表しているが、『日本のデザイン運動−インダストリアルデザインの系譜』(1989年、増補版1992年)、共著の『現代デザイン理論のエッセンス:歴史的展望と今日の課題』(1971年)、『図の体系:図的思考とその表現』(1986年)などの著作も残している。

上述の通りコンピュータアートのパイオニアの一人として知られる出原だが、今日その制作の背景やコンピュータアートに関わる言説について顧みられる機会は稀である。また、川野洋やCTGと比較した際に海外の文献で言及される機会も少ない状況がある。そのため、今回はデザイン研究を専門とした出原がコンピュータアートにどのような可能性を見出していたのか、また出原の造語でもある「図言語」というコンセプトについても確認することとしたい。

出原栄一『樹木 <コンピューター・グラフィック・シリーズ>』、築地書館、1983年

出原栄一の経歴を確認すれば、彼が日本のコンピュータアートシーンにおいて重大な役割を果たしていたことがわかる。その経歴については、出原が亡くなった際に日本デザイン学会会報に掲載された堀田明裕による追悼文「出原さんを悼む1」が詳しいため、そちらを参照しながら概観することとしよう。

1929年に大阪で生まれた出原は、1953年に東京大学の美学美術史学科を卒業している。川野洋が同学科を卒業したのが51年であるため、出原は川野の2学年下に在籍したことになる。なお、ナムジュン・パイクも同学科を56年に卒業しており2、川野と出原が大学院に進学したことを鑑みると、この3名は同時期に東京大学で美学美術史を学んでいたことになるだろう。出原はその後57年に通商産業省工業技術院産業工芸試験所に入所し、デザインに関する実験や調査に携わった。また、63年にはスタンフォード大学に留学もしており、デザインの研究に勤しんだ。堀田によれば、当時は先の大戦で荒廃した日本の産業基盤が再構築され新たな進展に入る時期であり、日本が「工業製品全般にわたるデザインの思想とその質的向上」に注力し始めた頃であったという。出原はそのような時代の中で国家公務員としてアメリカの工業デザインについて研究を行ったほか、生活デザインに関わる史上最大規模の研究調査として「家具を中心とした公団住宅の住まい方調査」の指揮もとっている3。67年からはデザイン課に出向、後に製品科学研究所4のデザイン課の課長となった。その後、研究所が筑波に移転する際に辞職し、1979年から北海道東海大学芸術工学部教授として6年間、1987年からは大阪芸術大学芸術学部デザイン学科及び大学院教授として12年間、デザインの研究と教育に携わった(80年代には株式会社COMTREE 代表を肩書きとしている時期もある)。堀田は出原栄一の訃報について、「我が国のデザイン学研究や教育にとって大きな痛手であると同時に,デザイン学研究創成期の終焉を感じるもの」と述べている。

このような出原の経歴の中で、黎明期のコンピュータアートという観点で重要となるのは、60年台後半から70年代の通商産業省の製品科学研究所時代だといえるだろう。なぜなら、この時期に出原は《樹木》(1973年)を制作しており、川野洋らと研究を行った他、後進の育成も行っていたからである。

- 堀田明裕「出原さんを悼む」、『日本デザイン学会会報:JSSD NEWS No.188』、一般社団法人 日本デザイン学会、2009年 所収

- ナム・ジュン・パイクは美学を竹内敏雄に、音楽美学を野村良雄に学んだ。卒業論文は「アーノルド・シェーンベルク研究」であった。卒業後は継続してシェーンベルクの研究をするためにドイツへ渡って音楽学と作曲を学び、ジョンケージと出会うことになる。

- 『産業工芸試験所報告』53号、54号 <団地家庭の実態調査と現状分析>、産業工芸試験所、1967年 などにその調査報告が掲載されている。

- 製品科学研究所は旧産業工芸試験所が1969年に改組した名称であり、1979年に東京都大田区から筑波研究学園都市に移転、1993年に廃止された。

製品科学研究所と「コンピュータアートミーティング」

当時新人の研究員で、その後東海大学短期大学や武蔵野美術大学デザイン情報科の教授となった大平智弘は、1994年に「コンピュータに魅せられた人々5」という文章で製品科学研究所について回顧している。

70年代のデザイン論に多大な影響を与えたセミナーが、60年代末に産業工芸試験所において催されている。1968年(昭和43年)に外人意匠専門家招へい計画の一環として、イギリスのデザイン理論家クリストファー・ジョーンズを招き、「デザインの方法論」に関するセミナーが開催され、翌1969年には(この年、産業工芸試験所は製品科学研究所と改名された)、RCAのブルース・アーチャーを招き、セミナー「システマティク・デザイン」が開かれた。これらのセミナーでデザインのシステマティック・メソッドという概念が紹介されている。1971年に製品科学研究所に入所した私は直接、このセミナーに参加できなかったけれども、このセミナーに参加した日本人デザイナーには大きな感銘を与えただろうことは、このときの資料として制作された小冊子を読むことで想像される。

クリストファー・ジョーンズとブルース・アーチャーのセミナーは71年に工芸財団より『システマティックデザイン・メソッド <J. クリストファー・ジョーンズ + L. ブルース・アーチャー講演会記録>』として出版されており、これが大平の言及している「小冊子」だと考えられる6。大平が述べているとおり、この両名による講演は当時の日本のデザイン関係者に大きな影響を与えていたようである7。出原は、60年代以降に製品の多品種化が進む中で、設計プロセスの合理化を進めることが当時の産業界の至上命令であったと後に述懐している8。

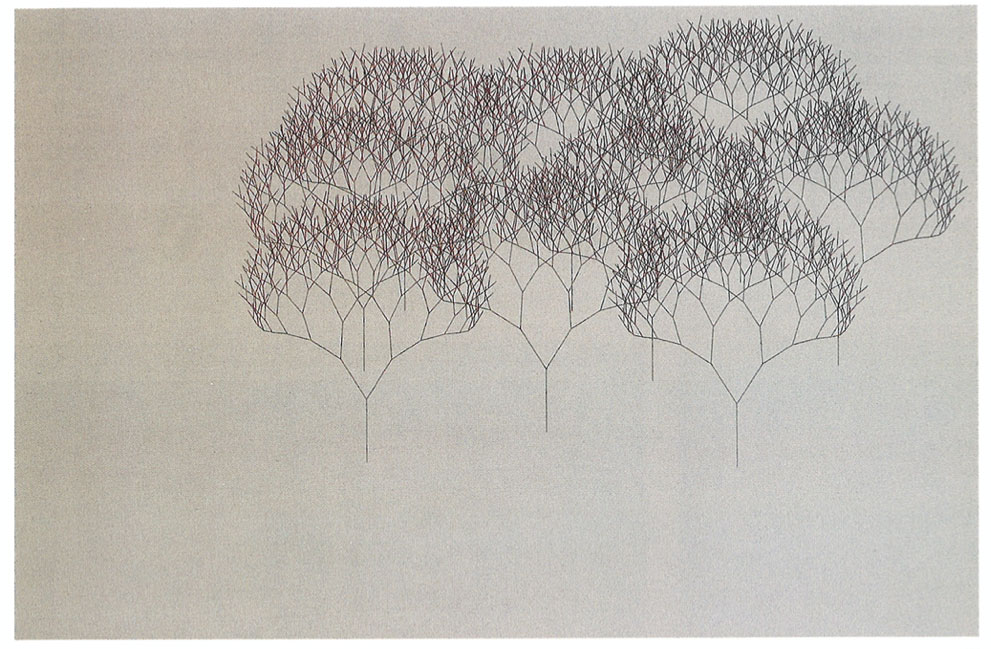

製品科学研究所はこのような海外の研究者の理論を積極的に受容するだけでなく、デザインの具体的な実験にも取り組んでいた。大平によれば、72年にグラフィックディスプレイとコンピュータのFACOM230/38が導入されており、その希少な装置に群がるように研究所には多くの人々が出入りしていたという。出原が主催した「コンピュータアートミーティング」には、川野洋(都立工科短大)、郡山正(女子美大)、田中四郎(女子美大)、湊幸衛(千葉大)といった研究者、そして現役のデザイナーとして、高橋靖(ソニー)、岩城陸奥(資生堂)、畠中兼司(ソニー)、学生では、源田悦夫(武蔵野美大)、中村茂(武蔵野美大)、板橋清恵(女子美大)、河口洋一郎(教育大)らが参加していた(括弧内は当時の所属)。源田悦夫によれば、学生らを出入りさせていたことに対し出原の周囲の所員は難色を示していたようだが、出原はそんな反対意見も押し切って彼らを受け入れていたのだという9。このような集まりの機会を持てたことはCGの研究を志す若者たちにとって最良の機会となったはずであり、後に大平智弘と源田悦夫は「学生CGコンテスト」の審査員として名を連ね、また大平と河口洋一郎は「第一回メディア芸術祭」のデジタルアート部門の審査員を務めるなど、日本のCG及びデジタルアートの領域で重要な役割を担うこととなる。出原と共に研究をする機会を得た後続世代たちは、樹木図のように今日に至る発展的な影響関係の系譜を生み出している。

また、河口洋一郎は後に出原の《樹木》を発展させた自己増殖する造形理論「グロースモデル(The GROWTH Model)」を1982年のSIGGRAPHで発表し、世界的な評価を得ることとなった。河口はこの「グロースモデル」を、73年に《樹木》を作っていた出原の薦めとアドバイスのもとで研究し、1976年にはその原型を作り上げたと述べている10。当時はアンモナイトやオウムガイ、羊や鹿の角、つるまきや珊瑚の造形を研究していたという。このように、河口は出原について度々言及しているのだが、出原も同様に《樹木》の発展形として河口の作品を紹介しており11、両者の親密さが窺える。

大平は製品科学研究所で当時行われていた研究について、次のように述べている。

ここでは、ジョーンズやアーチャーの提案したシステマティク・デザインにコンピュータを導入するデザイン方法の具現化を目指して、実にさまざまなことに挑戦していた。出原栄一氏は「人間機械系のシステマティクデザイン」として、部品の組替えで個別対応できる自転車の設計システム(CADBICという名前だった)を研究していたし、私は岩城氏と共同で「Bottle Design System」という名で容器のCADシステムを構築していた。また、オスロゲームのコンピュータプレーヤーからライフゲームのシミュレーション、タイル並べ、中間写像、ルールベース造形(出原氏の木、これを発展させた河口氏のグロースモデルがその代表)によるグラフィック作品制作、そして、コンピュータによる作曲までが試みられた。これらの成果はデザイン学会をはじめ、「工芸ニュース」、そして、「コンピュータアート展」(1972年から毎年ソニービルで開催)に発表されている。

このように製品科学研究所は、美術の領域では停滞していったコンピュータアートの実践を、積極的に継続する重要な拠点だったといえるだろう12。また、勝見勝による『樹木』の序文によれば、同時期に虎ノ門にあった『グラフィック・デザイン』の編集部の勝見の部屋でも、週に一回くらいの頻度で出原と川野洋、郡山正らが落ち合って、「コンピュータアートの研究会のようなものを開いていた13」という。コンピュータアートの実験は、70年以降も主にデザイン研究の観点から進められていたのである。

- 大平智弘「コンピュータ に魅せられた人々」、『デザイン学研究 特集号 Vol.2 No.3』、1994年 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssds/2/3/2_KJ00007040282/_pdf/-char/ja

- J. クリストファー・ジョーンズ、L. ブルース・アーチャー『システマティックデザイン・メソッド <J. クリストファー・ジョーンズ + L. ブルース・アーチャー講演会記録>』、工芸財団、1971年

また、70年には製品科学研究所による編集の『工芸ニュース』に以下の講演記録が掲載されている。

J・クリストファー・ジョーンズ 「デザイン方法論セミナー」『工芸ニュース 38 (2)』1970年

L・ブルース・アーチャー「デザイン・プロセスの構造(Ⅰ)」『工芸ニュース 38(4)』、1970年 - 例えば九州芸術工科大学の初代学長となった小池新二は『工芸ニュース』1971年 vol39の「大学を創る 九州芸術工科大学」という文章の中で、デザイン教育が伝統的な学問体系を超えるフレキシブルな構成を実現するために重要な要素として「Integration」を挙げており、そのむずかしさについてクリストファー・ジョーンズと意見を交わしたと言及している。(なおジョーンズはこれを解決する一つの手がかりとして「synectics」のような研究も必要だろうと述べたという。)

- 出原栄一『日本のデザイン運動 インダストリアルデザインの系譜』、ぺりかん社、1989年、pp.225-226.

- 源田悦夫「研究室紹介 九州大学大学院芸術工学研究院 コンテンツ・クリエーティブデザイン部門 源田悦夫研究室」、『日本バーチャルリアリティ学会誌 第15巻3号』、日本バーチャルリアリティ学会、2010年、pp.38-39.

- Yoichiro Kawaguchi “A MORPHOLOGICAL STUDY OF THE FORM OF NATURE” ,Computer Graphics Volume.16, Number3, 1982において、河口は出原から1977年にアドバイスをいただいた旨に言及し、出原の論文「Eiichi Izuhara, “A Unified Model for Generative Process of Plants,” Bulletin of the Japanese Society for the Science of Design, September, 1978」を参考文献に記している。

藤幡正樹『コンピュータ・グラフィックスの軌跡』、ジャストシステム、1998年 における、河口洋一郎の作品解説のテクストでも河口は出原に言及している。 - 例えば、出原栄一「コンピュータ・グラフィック」、『KAWASHIMA 14号』、株式会社川島織物、1984年、pp.17-18. では、出原が河口の作品を紹介し、二人の作品が掲載されている。

- 上記の源田悦夫の研究室紹介の記事によれば、出原は「C&D(Computer and Design)研究会(のちの日本デザイン学会 C&D 部会)を創設し広く研究者やデザイナーのネットワークの場を作った」という。この源田が述べている「C&D研究会」は、大平智弘が「コンピュータアートミーティング」と呼んでいる集まりと同一、もしくは重なるものだと思われる。

- 出原栄一『樹木』、築地書館、1983年、勝見勝「序にかえて」、p.7

《樹木》の背景と理論

出原栄一の主要なコンピュータアート作品である《樹木》が誕生した背景について確認することとしたい。出原は83年の著作『樹木 <コンピュータ・グラフィック・シリーズ>』の中で、《樹木》を作った経緯を次のように説明している。

これらの造形方法自体は、ふとした思いつきからその端を発した。10年前のある早春の頃、木々の梢に新芽が萌え、それが若枝に成長していくプロセスを観察しながら、ふと思いついたことがある。現実の樹木の成長した形状は、実に複雑多岐にわたるけれども、それらの成長のプロセスに着目すると、春が来るたびに新しい枝が伸びていく成長のプロセスは、意外に単純な造形の繰りかえしにすぎないのかもしれないと。

樹木の枝は原則として先端の細胞だけが成長能力をもち、重力に反抗し、日照を求めて伸びていくのだという。もちろん樹種によって、枝のわかれかたや伸びかたなどの基本的な造形規則はことなり、このような規則の情報は、多分先天的に遺伝子のなかに含まれているのだろうが、といって樹木全体の姿や枝ぶりの詳細にわたるデザイン情報のすべてが、まえもって遺伝子のなかに蓄えられているわけではなかろう。

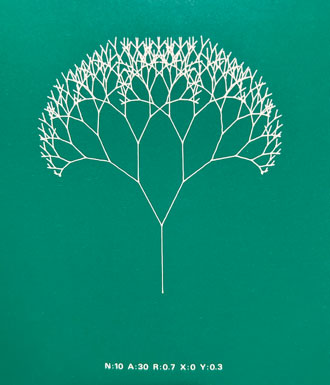

出原はこのように、樹木の観察からふと、その形状を単純な造形の繰り返しとして捉える着想を得たと述べている。そして同時に、それが重力や日照、その直前の枝の太さや方向に支配されて多種多様な形状となるのではないかと考え、その事態を次のように理論化し、シミュレーションの実験を行った。

- 枝わかれは常に直前の枝の先端から2本にわかれる。

- 枝は立体的でなく平面的に伸びる。

- 枝の伸びる方向は、直前の枝の方向に対して一定の角度 (θ) だけ右または左に傾く。

- 枝の伸びる長さは、直前の枝の長さに対して一定の比率 (α) で伸びる。

- 枝は重力に反抗して、一定の長さ (Δy) だけ上向きに伸びる。

- 枝は日照や風の影響によって、一定の長さ (Δx) だけ横方向に伸びる。

74年に『数理科学』に掲載された「コンピュータによる樹木の成長シミュレーション」の紙面の様子

『樹木 <コンピュータ・グラフィック・シリーズ>』に掲載された《樹木》のアルゴリズムの出力例 各パラメータを変えた際の出力の変化がわかる

『20世紀コンピューター・アートの軌跡と展望』展のカタログに掲載された《樹形》、1980年

『20世紀コンピューター・アートの軌跡と展望』展のカタログに掲載された「唐草」のシミュレーション

出原は74年に『数理科学』に掲載された「コンピュータによる樹木の成長シミュレーション」においても基本的には同様の経緯について説明を行なっているのだが、83年の説明と大きく異なるのは、74年の文章では自然回帰やエコロジーへの問題意識について言及している点である。これは70年台初頭に公害問題が世界的に顕在化したことによるだろう。例えば、日本では60年代後半の公害問題を受けて、71年に環境庁(現環境省)が発足している。坂根巌夫と山口勝弘と伊藤俊治の鼎談によれば、60年代末から70年代前半にかけて、日本では環境汚染や失業者の問題により、アンチ・テクノロジーやアンチ・サイエンスの風潮が高まり、コンピュータ・グラフィックの動きが一斉に沈静化してしまったという14。出原の《樹木》は、そのような自然回帰の機運の中で制作されたという側面も持っているのである。

日本以外に目を向けてみても、60年代後半から70年代前半にかけて、このような自然の造形パターンへの探究が、コンピュータ技術の進展と並行して進められていたことがわかる。例えば、出原は自身が独自に制作した《樹木》と似たような試みが行われていたことに後で気づいたと述べ、その事例として本多久夫の論文15と、ピーター・S・スティーブンズの『自然のパターン(Patterns In Nature)16』(1974年)の中に記載されている樹木図に言及している17。スティーブンズは、当時ハーバード大学の視覚環境研究学科の活動拠点であるカーペンターセンターで職を得て、教師と学生の小グループ「フィロモーフズ(愛形者たち)」に参加していた。「フィロモーフズ」にはスティーブンズの他に、心理学者で映画についての芸術論で知られるルドルフ・アルンハイムや、ランドスケープアーキテクトのマイケル・ウォルデンバーグ、進化生物学者のスティーブン・グールドらが参加しており、特にアルンハイムは『自然のパターン』の草稿を読んで助言もしていたそうである18。また、同時期の67年にイタリアのブルーノ・ムナーリもハーバード大学のカーペンターセンターで約50回の講義を行なっており、68年には「枝分かれ」や葉脈についての洞察も含む『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション(Design e comunicazione visiva)19』を出版している。なお、1968年にハンガリーの植物学者アルスティッド・リンデンマイヤーは既に植物の成長パターンをモデル化する形式文法であるL-System20を考案していた(出原には直接的な影響を与えていないようである)。1970年にはジョン・コンウェイがセルオートマトンによる「ライフゲーム」を考案しており、1975年にはマンデルブロがフラクタルの概念を考案している21。このように60年代後半から70年代にかけて、コンピュータによる自然の造形パターンの探究が世界的に進められたことがわかる。

出原はこのような時代背景の中で自然の造形に対する探究熱を持ち、コンピュータアートの作品として残すことができたという点で希少である。出原の《樹木》と、製作科学研究所の「コンピュータアートミーティング」の営みは、このような世界的な動向と併せて見つめ直す必要があるだろう。

- 坂根巌夫+山口勝弘+伊藤俊治「科学と芸術のコスモロジー −アート/サイエンス/テクノロジーの歴史と未来」、『InterCommunication 17』、NTT出版、1996年 所収 pp.85-86参照

- 出原は、本多久夫「樹木の幾何学模型」『数理科学』1978年10月号を参考文献に記載している。

- ピーター・スティーヴンズ、金子務訳『自然のパターン 形の生成原理』、白揚社、1987年

- 「幸い、この樹木図の生成モデルとほとんど同じといってよいほどよく似たモデルを、私とは独立に考えている本多久夫の論文をたまたま数年前に読む機会を得た。また生成規則の細部は多少異なるが、やはりおなじ生成プロセスによる樹木図の作図例をP. Stevensの著作のなかで見た 。」出原栄一『樹木』、築地書館、1983 p.16

- ピーター・スティーヴンズ、金子務訳『自然のパターン 形の生成原理』、白揚社、1987年の「謝辞」を参照。

- ブルーノ・ムナーリ、萱野有美訳『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション』、みすず書房、2006年

- 再起的・自己相似的な形状を“ABAABABA”のような表記で簡易に記述することができるアルゴリズム。

- 出原は「デザインはいかに構築されているか ―樹木の成長シミュレーション」『デザイン学研究 No.58 1987』 、日本デザイン学会、1987年のなかで、マンデルブロについて言及している。例えば次の箇所。「そのころ, B・マンデルブロの著作を通じて.これらの樹形が実は数学で話題になっている自己相似形の一種であり, これと同じ特徴をもつ形態が自然界の至るところに.見られるということを知り, いわゆる自然美も, 人工的に作られた樹形の美も, 同じ自己相似性という美的原理で説明できるかも知れないという着想を得た.」

(「そのころ」、が具体的にいつを差すのかは不明だが、73年から開始した樹木の成長シミュレーションの探究を進める過程でマンデルブロの著作に触れたようである。)

出原のコンピュータアート観

ここまでで《樹木》の理論とその制作背景・時代背景を確認することができたが、出原はこの《樹木》という作品に、またコンピュータアートにどのような可能性を見出していたのであろうか。その手がかりとなるのは出原が『樹木』の中でゲーテの「形態学」に言及し、彼の樹木の生成モデルを「ゲーテに捧げたい」とまで述べている事実である。出原は、自然の造形について深い洞察を行ったダーシー・トムソンによる先駆的な著作『生物のかたち22』(1917年、日本語訳は73年に出版)に触れた後で、次のように述べている。

トムソンに言及すれば、さらにさかのぼって「形態学」という言葉の創始者でもあった文豪ゲーテに触れないわけにはいかない。ゲーテは植物の形態観察を通じて、その花の形や葉の形が根底において共通の原型(Urform)から変形したものであることを直観した。もちろん彼はまだ原型というものの具体的内容や、その変形のメカニズムを詳しく説明していないが、私の勘違いでなければ、ここに述べる樹木の生成モデルをゲーテに捧げたいと思う。それは、このモデルを構成する生成規則はその後改良され、現在では「枝わかれ規則、枝止め規則、及び枝伸び規則」という3つの規則に整理され、その適用範囲も樹木の枝ぶりだけでなく、葉や花の形の生成にまで拡張されて、つまりゲーテのいう原型の機能にかなり近いものになったのではないかと考えられるからである23。

このように出原は自身が考案した樹木の生成モデル(アルゴリズム)をゲーテの形態学における原型(Urform)と重ねて捉えている。そして、事前に全体像を持っていなくても、原型=アルゴリズムが作動することによって徐々にイメージが立ち現れ、やがて全体像が生成されていく様を、従来の芸術とは異なるコンピュータアートの特色として考えていた。つまり、アルゴリズムの処理(プログラミングのコード)は、ゴールとなる全体イメージを持っているわけではなく、その進行の局所的な各断面において再起的に次の処理を行っているだけであり、結果として枝の分岐と角度が具体化していく。このようなアルゴリズムが持つ再帰性にコンピュータアートの特色を認める出原の考えは、同じく今日デジタルテクノロジーのメディウムを考察する際に再帰性を重視する哲学者ユク・ホイの関心とも重なる24。(出原は81年と82年に日本デザイン学会で「自己相似形の美的特性」と「自己相似形の哲学的考察」という研究発表を行い、マンデルブロを参照しながら自己相似形の造形方法やその美的特性、イデア論とアトム論のパラドックスを巡る哲学的な考察を提示している。)

また、出原は従来の芸術の制作課程と比較した際のコンピュータアートの機械的制作過程の特殊性について次のように説明している。

従来の芸術制作過程を段階的に追ってみると、まずその初期に作者が表現したいと思う情緒的イデー――美的観念といってもよい――があり、次に、それを具体的に表現する手段として、それにふさわしい特定のイメージが探索される。そして最後に作画の段階にいたるが、この際、作業の手の動作は刻々に作者の眼によってチェックされ、できあがっていく画像がイメージと照合されて、手の動作を修正していた。

これにたいして、樹木図のような機械的制作過程においては、制作の途中では作者のチェックは一切必要なく、一連の作画が終了したのち、できあがった図形が目的とする情緒的イデーを表現しているかどうかが評価される。もちろん、満足に表現されていない時は、何回でも最初から描き直されるわけであるが、この方法は作画速度の高速性によって実現可能となる。イメージというものがここに介在しなくとも、制作が可能なのはこの作画の高速性によるのであって、このように考えると、従来の作画過程においてイメージが必要だったのは、作画の途中でチェックすることにより、最初から描き直すという無駄を省くための便宜的な手段にすぎなかったといえないこともない25。

このようなコンピュータアートに関する洞察はいくつかの他の論考でも同様に披露されているのだが、その中でも出原がコンピュータアートについてまとまった言及を行った文章として、『JID 日本のインテリアデザイン 78 MAY 1977』に掲載された「コンピュータアート(その現状と可能性)26」を挙げることができる。

出原は「コンピュータアート(その現状と可能性)」の中でコンピュータアートの特色について様々な観点から考察を行い、その特徴を捉えている。例えば、コンピュータアートの技法に関する特徴としては「コンピュータ・アートの制作過程における作家の創作活動は、その着想からプログラムを作成する段階までであって、あとはコンピュータがほとんど自動的に作品をつくり上げてしまう」という点について指摘する。そして、コンピュータアートの内容に関する特徴としては「コンピュータの正確な演算能力によって作図される精密な等差、等比の点列や線列が表出する“数理的” とでも呼んでよい特徴」と、それとは逆に「乱数配置が表出する“乱数性”と呼べる特徴」について指摘する。

このようにコンピュータアートの独自性を認める出原であるが、一方でラインプリンタ、XYプロッタ、CRTなどの出力に依存する当時のコンピュータアートの存在形式については、いずれも従来の空間芸術(絵画、彫刻)か 時間芸術(音楽、映画)のどれかに含まれてしまうと考え、複数のメディウムを利用するいわゆる “マルチ・メディア芸術” の方向性に、コンピュータアートが新しい存在形式として発達する可能性を見出していた。

以上のようにコンピュータアートの特色を整理して言及する出原であるが、結論部分ではコンピュータ・アートがその独自性を確立するまでには、これまでの諸芸術がたどったのと同様にかなり長い年月を必要とするだろうと述べる。そして、コンピュータアートの可能性について次のように言及し、その論を締めている。

その可能性は、性急に芸術的表現を目指すコンピュータ・アート活動よりは、むしろ現在は実用的な目で開発されている。コンピュータ・グラフィック、画像処理、CAD、パターン認識などの実用技術の中から、やがて独自の造形言語(新しい意味表出のための単語と文法)が自然発生的に成立してくるのではなかろうか。

独自のコンピュータ・アートは、この新しい造形言語によって語られるものでなければならない。

この出原の77年の主張からすでに今日に至るまで50年近くの歳月を経ており、その過程で様々なコンピュータ(・アート)独自の造形言語が生まれてきたことに異論はないだろう。

その後、出原の後続世代である河口洋一郎は『Digital Image ―コンピュータ・グラフィックの世界』(1981年)においてイリノイ大学やMIT、ベル研究所など、主要な大学の研究室やプロダクションを訪問し、世界のパイオニアたちによるコンピュータグラフィックス作品を紹介した。また、藤幡正樹は『コンピュータ・グラフィックスの軌跡』(1991年)を監修し、国内外の3Dコンピュータ・グラフィックス、特にレンダリングに関わる多くの作品を紹介した。河口と藤幡のこのような試みはコンピュータ・グラフィック及びコンピュータアートの新しい造形言語の探究に他ならない。今日のメディアアートやデジタルアートの可能性を考える際にも、コンピュータの新旧の造形言語を整理し、その可能性とそれらが人間にもたらしている新しい認識論27について語ることが重要ではないだろうか28。

- ダーシー・トムソン、柳田友道他訳『生物のかたち』、東京大学出版会、1973年

- 出原栄一『樹木』、築地書館、1983年、p.17

- ユク・ホイは2024年12月1日にシビック・クリエイティブ・ベース東京 (CCBT)で開催された国際シンポジウム「アート&テクノロジーの相対化に向けて」Directed by Fujihata Masakiにおける「Art and Medium」という講演の中で次のように述べている。(以下は英語のレジュメを著者が翻訳したもの)

「アルゴリズムは「レシピ」ではありません。レシピは「ニンジンを切る」「味付けをする」「オーブンに入れる」というように線形的な手順を示すものです。アルゴリズムにも線形部分はありえますが、その本質的な力は非線形性、より正確に言えば「再帰性」にあります。この再帰性は、チューリング・マシンやゲーデルの一般再帰関数に見られ、現代のコンピューテーションの理論的基礎を成しています。アルゴリズムは、コンセプチュアル・アートにおける「アイデア」の役割を引き継ぐと言えます。まさにそのために、デジタル・アートとコンセプチュアル・アート、さらにはデジタル・アートとそのメディウムとの関係を改めて考えざるを得ないのです。」 - 出原栄一『樹木』、築地書館、1983年、pp.19-20

- 出原栄一「コンピュータ・アート(その現状と可能性)」、『JID 日本のインテリアデザイン 78 MAY 1977』、社団法人日本インテリアデザイナー協会、1977年 所収 pp.10-13.

- 例えば、ユク・ホイは「Art and Medium」と題した講演の中で、 1秒の音をミリセカンド単位のマイクロサウンドに切り分けることが可能となるように、デジタルテクノロジーによって可視化される「相互客体的(interobjective)関係」が立ち現れる可能性について言及している。ユク・ホイによれば「相互客体的(interobjective)関係」とは、「人間の精神の連想から独立していながら、新しい認識論やテクノロジーに従って絶えず物質化(materialisation)される関係のこと」である。このように、デジタルテクノロジーの発展によって本来人間の感覚では捉えられなかった諸関係が可視化・物質化され、人間に新たな世界認識をもたらしている。

- コンピュータによる視覚表現の様々な技法や造形言語については、様々な研究が大学や個人ブログなどでも実践されているが、今後それらをひろく人文知や芸術論、メディウム論と交叉させて考察することがより重要となると考える。

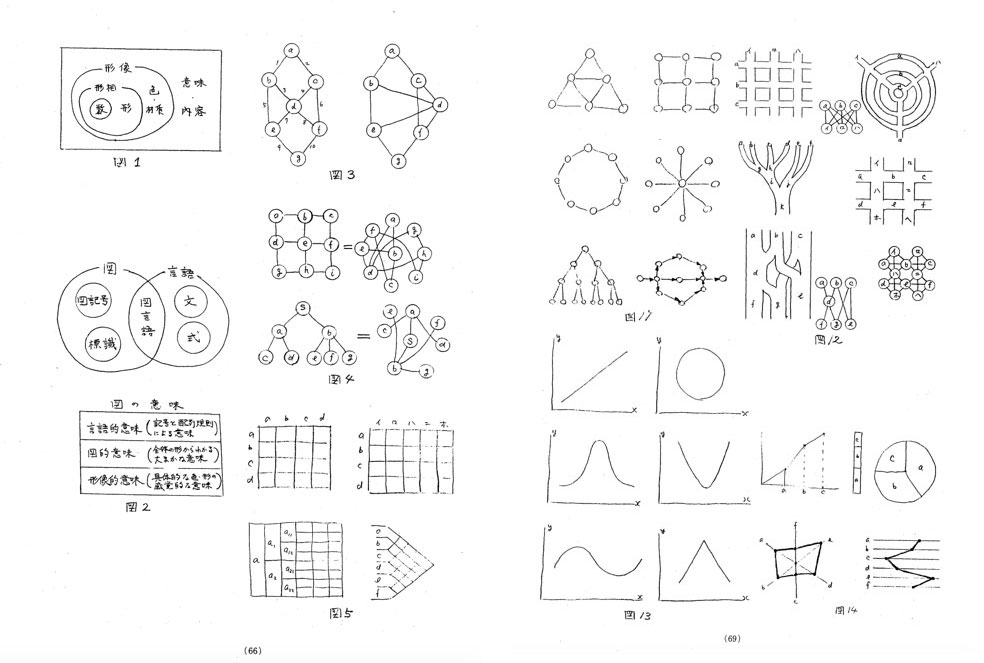

出原の「図言語」

最後に、出原が主に80年代に出原が行なっていた「図言語(図形言語)」の研究について確認することとしたい。出原の図言語に対する関心は、これまでのデザインの歴史の研究や、プロダクトの製造プロセスのフロー図に対する関心29などに通底しているものであり、そこには言語と図形との比較という美学的な関心も反映されている。そして、出原は人間が図言語を利用する上でコンピュータ(グラフィック)が担う役割が大きくなるであろうことを予見していた。図言語によって人間は、自然言語や数式、論理式と比較して情報全体の総合的な把握をすばやく行うことができるが、通常の筆記用具を使っている限りはその表記や変形等の操作が困難であるため、「思考の助成手段」としては不十分であった。しかし、コンピュータグラフィックスの登場がそのような状況を打開する可能性を秘めていると出原は考えていた。

出原が「図言語」について著したものとして、吉川弘之編の共著『コンピュータグラフィック論』(1977年)の第3章「人間と図形言語」や、製品科学研究所の同僚である渥美浩章と広谷豊史と東海大学の吉田武夫との「長年の討議の所産」として共著で出版した『図の体系:図的思考とその表現』(1986年)の第1章「図の歴史」と第4章「図言語の体系」、そして『物性研究 51(1)』に発表した「図言語の特性」(1988年)などがある。特に『図の体系』の第1章では渥美浩章との共著で世界各国の様々な時代の図像を収集して掲載している。それは例えば、帝王系図、ペルシャの図形詩、レオナルド・ダ・ヴィンチによる原動機の分解図と系統樹、マルコフ連鎖図、ル・コルビジェのモデュロール、DNAの二重らせん、天気図、C. アレクサンダーによるパターン・ランゲージ、ルネ・トムによるカタストロフィ図など多様である。出原と渥美は「人間は太古の昔から絵や図を用いて、日常言語では語りえない事柄を表現し、思考を整理し、洗練させてきた」と述べる30。

『図の体系』で、出原はまず情報の視覚的な表現形式として、以下の4つを挙げる。

- 文(文章・詩文・コンピュータ言語の文など)

- 式(数式、論理式、分子式など)

- 図(地図、設計図、グラフ、表、音譜など)

- 絵(洋画、日本画、スケッチ、漫画、写真など)

そして、「図」と「絵」の違いとして、「絵」の場合はそれを構成している要素を明記することが難しく、それ故に様々な解釈を生むが、「図」の場合は一定の規則によって構成されているためその要素を明記することができ、それ故に一定の解釈を生むと指摘する。そして、そのような「図」の中で特に言語的構造を備えているものを出原は「図言語」と名付けている。

普通ひろく図と呼ばれているものの中には、言語的構造を備えているので「図言語」と名付けてよいものがある。この図言語に属する図は、その言語的構造のゆえに、文章や数式と同じように、それを構成する意味単位と配列規則(いわば文法)からみちびきだせる言語的意味をもっている。しかし、図言語の図は、やはり図形の一種であるがゆえに、図全体の形から一目でわかる「大まかな意味」と呼べるようなものを持っている。更にこのほか、実際に描かれた図形の具体的な形像は、その色彩やテクスチャその他の視覚刺激から伝わる感覚的な意味(美的な効果もその一つといえる)も持っている31。

出原は「図言語」の4種として、表のような「行列図」と、ネットワーク図に相当する「網図」、ベン図やオイラー図のような「領域図」、X軸Y軸の座標点を持つような「座標図」を挙げている。これらの図言語は、MicrosoftのOffice製品などによって、コンピュータグラフィックとして今日では一般的に目にするものであろう。そして、今日においては出原がこれを著した時代では実現が難しかった3DCGやアニメーションによる多様な図言語の表現が生み出され、その操作が可能となり、 Visualizing Dataの探究が進められている。

コンピュータアートの話に戻すと、例えばp5jsによるジェネラティブアートがプログラミングコード(文)によって、アルゴリズム(式)が実行され、図を再帰的に生み出すことで絵を描いているように、ジェネラティブアートは出原が挙げた視覚表現の4つのレイヤーで実現されていることがわかる。それは、リバースエンジニアリングのようにして逆に辿れば、絵を図的に理解し、そのアルゴリズムを見定め、自身が書くコードに還元することができるということでもある。つまり、コードで描かれたビジュアル作品は「図言語」としての性質を備えているということである。これはあくまでも私見であるが、この図形から言語を、ビジュアルからコードを、現実世界からアルゴリズムを見出すような視座を獲得できる点にこそ、コンピュータアートやコードによるアートを実践することの大きな意義があるように思われる32。そして、《樹木》を制作する中で、ゲーテの「原型」に目を向けた出原の関心の中心もそこにあったのではないだろうか。

次回は黎明期コンピュータアートと詩について、もしくは70年の大阪万博におけるコンピュータアート、テクノロジーアートの位置づけについて取り扱うこととしたい。

「図言語の特性(研究会「形と空間」,形態形成の科学的研究(II),科研費研究会報告)」に掲載された出原の手書きの図形

- 設計方法や設計プロセスの理論の研究をしていた出原は、「設計プロセスの体系化」において、「設計プロセスを一種の情報変換過程として捉えて体系化する考え方」を提示している。

- 確かに、哲学や芸術に関わる書籍を振り返れば、例えばジル・ドゥルーズの「リゾーム」やニコラ・ブリオーの「ラディカント」のように、自身の理論を説明する際に図像のイメージを喚起するメタファーが用いられ、それらが理論の整理と伝達に大きな役割を担っていることがわかる。そして、それは時としてベルクソンによる「逆円錐の図」やフロイトの「精神図式」、ラカンの「欲望のグラフ」のように実際に図が書籍内に掲載されることも多い。日本では浅田彰『構造と力』の「クラインの壺」が代表するように、特に現代思想の領域で図形を掲載する傾向が見られるだろう。翻って新たな思想を作る際には、このような新たな図言語の発明が必要となるとも考えられる。

- 出原栄一「図言語の特性(研究会「形と空間」,形態形成の科学的研究(II),科研費研究会報告)」、『物性研究 51(1)』、物性研究刊行会、1988年、p.65

- また、それはデータソースとアルゴリズムがブラックボックス化したAIによる画像生成を巡る工学的なリテラシーと想像力を養う上でも肝要である。

- 出原栄一「コンピュータによる樹木の成長シミュレーション」、『数理科学 NO.132 June 1974』、サイエンス社、1974年 所収、pp.34-38

- 出原栄一「自己相似形の美的特性(2)」、『デザイン学研究 1981 (35)』、一般社団法人 日本デザイン学会、1981年、pp.126-127

- 出原栄一「自己相似形の哲学的考察」、『デザイン学研究 1982 (39)』、一般社団法人 日本デザイン学会、1982年、pp.21-22

- 出原栄一『樹木 <コンピューター・グラフィック・シリーズ>』、築地書館、1983年

- 出原栄一「コンピュータ・グラフィック」、『KAWASHIMA 14号』、株式会社 川島織物、1984年、pp.17-18

- 出原栄一(株)COMTREE 「デザインはいかに構築されているか ―樹木の成長シミュレーション」『デザイン学研究 No.58 1987』 、日本デザイン学会、1987年

- 出原栄一、吉田武夫、渥美浩章『図の体系:図的思考とその表現』、日科技連出版社、1986年

- 出原栄一「デザインはいかに構築されているか ―樹木の成長シミュレーション」、『デザイン学研究 No.58 1987』 、日本デザイン学会、1987年 所収

- 出原栄一「図言語の特性(研究会「形と空間」,形態形成の科学的研究(II),科研費研究会報告)」、『物性研究 51(1)』、物性研究刊行会、1988年 所収

- 出原栄一『日本のデザイン運動 インダストリアルデザインの系譜』、ぺりかん社、1989年

- 出原栄一「コンピュータ・アート(その現状と可能性)」、『JID 日本のインテリアデザイン 78 MAY 1977』、社団法人日本インテリアデザイナー協会、1977年 所収 pp.10-13

- 吉川弘之編『コンピュータグラフィック論』、日科技連出版社、1977年

- 出原栄一「設計プロセスの体系化」、『工芸ニュース 1971. vol.39』、丸善株式会社、1971年所収

- ルドルフ・アルンハイム、関計夫訳『視覚的思考 創造的心理学の世界』、美術出版社、1974年

- ピーター・スティーヴンズ、金子務訳『自然のパターン 形の生成原理』、白揚社、1987年

- ダーシー・トムソン、柳田友道他訳『生物のかたち』、東京大学出版会、1973年

- ブルーノ・ムナーリ、萱野有美訳『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション』、みすず書房、2006年

- 渕上季代絵『フラクタルCGコレクション』、サイエンス社、1987年

- 堀田明裕「出原さんを悼む」、『日本デザイン学会会報:JSSD NEWS No.188』、一般社団法人 日本デザイン学会、2009年 所収

- 大平智弘「コンピュータに魅せられた人々」、『デザイン学研究特集号 Vol.2 No.3 1994』、一般社団法人 日本デザイン学会、1994年 所収

- 源田悦夫「研究室紹介 九州大学大学院芸術工学研究院 コンテンツ・クリエーティブデザイン部門 源田悦夫研究室」、『日本バーチャルリアリティ学会誌 第15巻3号』、日本バーチャルリアリティ学会、2010年

- 馬定延「20周年を迎える学生CGコンテスト」、メディア芸術カレントコンテンツ、2014年7月23日 https://mediag.bunka.go.jp/article/20cg-2517/

- 『ARTS ON COMPUTER』、O美術館、1987年

- 森岡祥倫、四方幸子、住友文彦『アート&テクノロジーの過去と未来』、NTT出版、2005年

- 芸術アルゴリズム研究会『20世紀コンピューター・アートの奇跡と展望 –現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想−』、多摩美術大学美術館、2006年

- ピーター・スティーヴンズ、金子務訳『自然のパターン 形の生成原理』、白揚社、1987年

- ダーシー・トムソン、柳田友道他訳『生物のかたち』、東京大学出版会、1973年

- 藤幡正樹『コンピュータ・グラフィックスの軌跡』、ジャストシステム、1998年

- 『InterCommunication 17』、NTT出版、1996年

- Yoichiro Kawaguchi “A MORPHOLOGICAL STUDY OF THE FORM OF NATURE” ,Computer Graphics Volume.16, Number3, 1982

- Yuk Hui “Art and Medium”, シビック・クリエイティブ・ベース東京 [CCBT] 国際シンポジウム「アート & テクノロジーの相対化に向けて」 Directed by Fujihata Masaki 講演資料

- ユク・ホイ、原島大輔訳『再帰性と偶然性』、青土社、2022年

- ゲーテ、木村直司訳『ゲーテ形態学論集・植物篇 ゲーテ自然科学論集』、筑摩書房、2009年

『樹木』に「付録1」として掲載されたコード

DIMENSION X(10), Y(10), K(10)

DATA N,A,R,DX, DY/10,0.5,0.618,0,0/

DATA X/10*0./,Y/0.,10.,8*0./,Κ/2,9*0/

I=1

CALL MOVE(X(1), Y(1))

CALL DRAW(X(2),Y(2))

20 I=I+1

IF(I.GE.N) GO TO 10

AA=A

30 XX (X(I)-X(1-1))×R

YY=(Y(1)-Y(I-1)) R

X(I+1)=XX*COS(AA)-YY*SIN(AA)+X(I)+DX

Y(I+1)=XX*SIN(AA)+YY*COS(AA)+Y(I)+DY

CALL DRAW(X(I+1),Y(I+1))

K(I)=K(I)+1

GO TO 20

10 K(I)=0

I=I-1

IF(I.LE.1) STOP

IF(K(I).GE.2) GO TO 10

AA=-A

CALL MOVE(X(I),Y(I))

GO TO 30

END

hasaqui

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。