今回のテーマは「コンピュータアートと詩」としたが、広くコンピュータによるテキスト操作全般を念頭においている。一般にコンピュータアートといえば視覚的な画像出力が想起されるであろう。しかし、画像生成が本格化する以前、詩的表現やテキスト操作が国際的に展開していた事実は、必ずしも十分に論じられてこなかった。そのため、本稿ではコンピュータによるテキスト制作の諸実践を歴史的に整理し、言語操作を媒介とする創造性の問題を検討することとしたい1。黎明期のコンピュータによるテキスト制作に注意を向けることによって、画像制作が本格化する以前の、より原初的なコンピュータによる実験の数々に気づくことができるだろう。それらは世界的な広がりとネットワークを持つものであり、同時代の具体詩やコンセプチュアルアートの動向とも密接な関わりを持つ。本稿では日本以外の各国を拠点とする多くの固有名が登場することになったが、それは上述した背景によるものである。テキストに着目することによって、結果として本稿自体がその原義であるラテン語の「textus=織り合わせられたもの」に近づくこととなった。

2022年にOpenAIがChatGPTを公開(GPT-3.5)して以降、AIによるテキスト生成は劇的に一般に普及し始めていると言えるだろう。そのような状況の中で、AIによる詩の生成や小説の生成などが話題になっており、AI時代に文章を書くことの意義や創造性とは何かが問われている2。一方で、コンピュータアートの黎明期の歴史を振り返ると、このようなテーマが60年代にも様々なかたちで問われ、論じられてきたことがわかる。例えば、1967年8月号の『コンピュートピア』を読むと、当時東京工業大学大学院理工学研究科博士課程に在籍していた高橋紘一郎が「コンピュータと人間の創造性」という題の論文で、同様の問いを投げかけていることを確認することができる。この論文は日本IBMが主催する「学生懸賞論文 コンピュータの創る未来像」で第2位に入賞したもので、「アルタ・ハリオ」という未来の総合芸術家の活動を描く内容となっている。

アルタ・ハリオ – ある未来の芸術家の生活

アルタは、ことし31歳になる総合芸術家である。彼は「芸術は一つなり」という前衛運動の旗手であり、絵画、詩、小説、音楽など、あらゆる芸術の制作に意欲を燃やしている。20世紀には、芸術家は専門分化し、芸術の本質ないし統一像を見失ってしまったことに対するアンチテーゼであった3。

アルタ・ハリオという「未来」の芸術家は「芸術は一つなり」という前衛芸術の旗手として、あらゆるジャンルで制作活動を展開する。彼はコンピュータを「ペーパーレス・ペン」として駆使し、前衛映画「コンピュトラA」やシンフォニー「コスミック・ウェーブ」を制作する。興味深い点は、高橋がこのアルタ・ハリオを「文学工学科」の大学院に進み、まだ誰も成功したことのないコンピュータを使った小説の制作に挑戦する人物として描かれている点である。やがてアルタ・ハリオはコンピュータによるSF小説を書き上げることに成功し、「文学工学会賞」を受賞するのだが、その祝宴の機会にアルタは深い虚無感に襲われる。

アルタは先ほどの意気揚々とした得意げな気持とはうって変わって, 何か底知れない虚しさに囚われていた。一つの危惧が妙に気にかかり, 考えがひとつところで堂堂巡りしていた。「あの作品はコンピュータが初めて小説を書いたという意味で創造的な価値があるのか?いや違う!! 小説を書くためのデータを集めたり, 初めの基本的な構想をたてたのもこのアルタ・ハリオという人間がやったのだ。確かにこの自分が……」「あの作品の何割までが, コンピュータの業績であり, 残りの何割が自分の……?」「コンピュータがめざましく発達した現在, いったい, 人間の創造性とは何なのであろうか?」「初めてコンピュータを使って小説を創作した自分はまだよい。先任権としてのオリジナリティは後々まで価値あるものとして評価されるに違いないのだから。しかし, 自分に続く小説家は, 何によってオリジナリティを発揮することができるのであろうか? コンピュータがもっと進歩して9割程度まで, それに寄与する時代にでもなったら?」「人間と動物を区別する人間の尊厳, 文明知識などは, いわばアプリオリに存在するものとして認識されてきた。しかし, 最も人間的な領域, 人間の創造性が最高度に発揮されると信じられてきたジャンル, 科学技術が絶対に侵攻不可能な聖域−文学作品! それが今ここにコンピュータによって, 踏み込まれ侵されるに至った! これをどう受け止め, どう理解したら良いのか?4」」

『コンピュートピア』1967年8月号の紙面の様子

高橋はこの「アルタ・ハリオ」という芸術家の架空のエピソードを提示した上で、創造行為を「①基本的構成要素の設定、②その選択、③ルールによる組み合わせ」という段階に分解できると論じた。絵画なら図形や色彩、文学なら単語や文法、音楽なら音符やリズムが「基本要素」となり、これらをどう選び、どのようなルールで組み合わせるかという操作は、コンピュータによって部分的に代替可能だとする。一方で、アルタ・ハリオが人間として創造性を発揮しているのは小説制作のための「データ収集」と「構想」の段階である、しかしそれも今後どうなってしまうのか。こうした高橋の視点は、ChatGPT時代の現在においても極めて示唆的で現実的である。すなわち、「AIが生み出す文章や詩をどのように文化的に受け入れ、人間の創造性との関係をどう定義し直すのか」という問題は、半世紀以上前にすでに予見されていたのである。

- コンピュータによる詩の制作、あるいはプログラムそのものを詩的行為とみなす「コード・ポエトリー」への関心は、日本においても今日一定の関心の広がりを見出すことができる。久保田晃弘は長年「ソフトウェア・アート」や「コード・ポエトリー」の動向に関心を寄せ、自身の実践や理論を通じて紹介・展開してきた。また、荒川零一はコードアート研究会を主催し、2025年9月に庄野祐輔との共同キュレーションによる「計算する詩」展(NEORT++)を企画している。荒川がそこで重要視するのはコードが持つ「実行」という性質であり、展覧会にはコードの「実行的価値」について論じてきた久保田も参加している。また、多摩美術大学では谷口暁彦と大岩雄典によって「プロシージャル・ポエジー/手続きの詩学」の講義が行われるなど、今日ではコンピュータによる詩作についての様々な実践を確認することができる。

- 言うまでもなく、その射程は本稿のような人文系の研究・批評文にも及んでおり、AI時代においてその在り方が問われている事態にあると感じている。実際に本稿を書き上げるまでに、いかに有効にAIを調査や文章の制作に利用し、且つAI(だけ)ではできないことを達成するかが課題となった。私見ではその達成のためには時として実践する者としての執拗さと強引さが必要となる場面がありそうである。

- 高橋紘一郎「コンピュータと人間の創造性」、『コンピュートピア』、1967年8月号、p.52

- ibid、p.55

各国で始まったコンピュータによる詩の制作

高橋はコンピュータが半自律的に小説制作を行う事態を想像することができたが、その背景には1950年代からすでにコンピュータによるテキスト生成の萌芽が各地で現れていたことがあると考えられる。上述のように高橋紘一郎は「コンピュータと人間の創造性」において、「①基本的構成要素の設定、②その選択、③ルールによる組合せ」という創造行為の三段階を提示した。この三段階は、1950〜60年代に各国で試みられたコンピュータ詩の事例とも呼応する。

そもそもの源流として言及すべきは、クロード・シャノンが『通信の数学的理論5』(1948)のなかで示した言語生成の実験である。シャノンは通信における「情報量」を定義する過程で、言語を確率モデルとして扱えることを示した。具体的には、英語のテキストを n-gram(n文字単位の連鎖)としてモデル化し、各文字の出現確率や遷移確率に基づいてテキストを生成する試みを行ったのである。シャノンは『通信の数学的理論』の「Ⅰ. 離散的無雑音システム」「3. 英語の近似列」において、完全にランダムなアルファベットの文字列から、徐々にルールを追加して実際の英文に近づけていく例を提示している6。0次近似ではアルファベット(空白を含む28文字)を等確率で発生させ、1次近似では実際の英語に基づいた文字の出現頻度を反映させた。さらに2次・3次近似では、実際の英文における2文字・3文字の連鎖を考慮した「疑似英語」を生成している。こうして得られた出力はしばしば意味の破綻を含むものの、文のリズムや構文の枠組みは保持されており、「テキストは確率的なモデルとして生成できる」という先駆的な発想がすでに明確に示されていた。コンピュータによるテキスト生成の実践は、その後、各国で「最初期のコンピュータ詩」として多様な事例へと展開していった。以下では、そのいくつかを紹介する。

イギリス

コンピュータによるテキスト生成の最初期の事例として挙げられるのが、1952年にクリストファー・ストレイチーがマンチェスター大学のFerranti Mark Iで制作した《Love Letter Generator》である7。彼は形容詞や名詞といった語彙リストを用意し、「You are my <adjective> + <noun>. My <adjective> + <noun> + <adverb> + <verb> .」といった文型に単語を自動的に代入させることで、延々と恋文を生成した。出力される文章はどこか滑稽でなんとも機械的ではあるのだが、恋愛という人間的な情緒を奇妙に模倣していた8。これは「テンプレート」を利用した事例といえる。

ドイツ

1959年には、ドイツのシュトゥットガルト大学でマックス・ベンゼの指導を受けていたテオ・ルッツが、《Stochastische Texte9》を制作した。そして本作はマックス・ベンゼが編集に参画していた『Augenblick』の1959年の4号に掲載された10。ルッツはカフカ『城』から抽出した名詞や形容詞をZuse Z22計算機に入力し、「接続(und/oder=and/or)や否定(nicht)を含む論理的構文を、乱数選択と定義済みスキーマで組むことで、構文的には整っているが意味が断片化された文を大量に生成した。例えば「ある家は暗く、すべての目は深い」といった文は寓話的でありながら不条理を帯び、まさに偶然性が詩的効果を生み出すことを示していた。これは「確率」の原理を詩作に応用した最初期の実験であった。以下はドイツ語での出力を著者が日本語訳したものである。

すべての視線は近い、すべての村は遅れている

ある城は自由で、すべての農夫は遠い

すべての異邦人は遠い、ある日が遅れている

ある家は暗く、すべての目は深い

すべての教会は古い、すべての日は古い

すべての家は怒っている、ある教会は狭い

ある家は開いており、すべての教会は静かだ

すべての目は怒っており、すべての村は古い

ある道は近い、すべての城は静かだ ……

フランス

同じ1961年、フランスではレイモン・クノーが『百兆の詩(Cent mille milliards de poèmes)』を刊行した。この作品は、14行から成るソネットを10篇用意し、それぞれの行を切り離して任意に組み合わせられるようにしたものである。その結果、14行の各位置で10通りの選択が可能となり、全体では10の14乗(=100兆)通りの詩が生成できる仕掛けになっていた。クノーは数学者フランソワ・ル・リヨネとともに文学グループ ウリポ(Oulipo = Ouvroir de littérature potentielle、 潜在的文学工房) を創設した人物でもあり、この作品は「制約に基づく文学」というウリポの理念を先取りした代表例として位置づけられている。一方、この作品の出版後、オリジナルの紙の形態を模してコンピュータへの移植が試みられており、たとえば ディミトリ・スタリンケヴィッチがCAB 500計算機とPAF言語11を用いて、1961年にクノーのこの詩集からいくつかの組み合わせを計算機化し、クノーに試作の例を届けたという報告がある12。これにより、順列や組み合わせの原理が電子計算機を用いて具現化された例の一つとみなされる。もっとも、ウリポ側の反応は期待されたほど熱心なものではなく、スタリンケヴィッチの試みは「偶然性が強すぎる」とみなされ、ウリポの美学とは必ずしも一致しなかったようである。

イタリア

さらに1961年には、後年左派のAutonomia Operaia(労働者の自律)運動に関わることになるイタリアの作家ナンニ・バレストリーニが《Tape Mark I13》を制作し、1962年の『Almanacco Letterario Bompiani』に掲載された。これは322枚のパンチカードと1,200個の命令によって、テキストの断片を組み合わせる手続きを行なうことで新しいテキストが生み出す仕組みであった。そこでは蜂谷道彦の『広島日記』と、ポール・ゴールドウィンの『エレベータの謎』、老子の『道徳経』からの抜粋が利用された14。そこでは「唇の間の髪、彼らは皆、その根に帰る、閃光の火の玉の中で、私は彼らの帰還を思い描く、彼の指をゆっくりと動かすまで…」というように、テキストがランダムに組み合わさることによって、意味の断片が激しく跳躍し独特の詩的効果が立ち上がっている。『Almanacco Letterario Bompiani』は、1962年5月にミラノのオリベッティ店舗で開催された展覧会「Arte Programmata」に先立つ重要な出版物とも位置づけられる15。「Arte Programmata」はブルーノ・ムナーリやグルッポT、グルッポNらによって推進された運動であり、規則やアルゴリズムに基づいて変化する作品を提示することで、芸術を完成品ではなく「プログラムされた可能性の体系」として示した。批評的伴奏者としてカタログのテキストも寄稿したウンベルト・エーコは、この潮流を同じ62年に「開かれた作品」として理論化し、観客の介入や偶然の変化を積極的に取り込む新しい芸術観を提示したのである16。

アメリカ

アメリカでは、1967年にフルクサスのメンバーだったアリソン・ノウルズとジェイムズ・テニーによる《A House of Dust》が「最初期のコンピュータ詩」の一つとして登場する。〈素材/場所/光源/住人〉という四つの語彙リストをFORTRANで組み合わせることで、「A house of dust / in a deserted factory / using all available lighting / inhabited by very tall people」といった無数の四行詩を自動的に出力した17。ノウルズが語彙リストを準備し、テニーがFORTRANでのプログラム実装を行なったとされる。この生成過程は詩的創作における「作者の意図」と「偶然性」の関係を根底から問い直すものでもあった。言語の選択はノウルズの文化的経験や感覚に根ざしている一方で、その組み合わせは機械に委ねられ、作者自身が制御できない偶発性を不可避的に含み込む。そのため、出力される詩はノウルズの主体性とコンピュータの機械的処理のあいだに生じる独特の緊張を映し出していると言える。さらに、これらのテキストは印刷物として残されただけでなく、後には繊維強化プラスチック製の「家」の実体として具現化され、展示空間や教育機関に設置されるなど、インスタレーション的な展開もみせた18。

こうして見渡すと、各国で行われた初期コンピュータ詩は、ストレイチーに見られる「テンプレート」、ルッツに見られる「確率」、クノーやバレストリーニに見られる「順列/組合せ」という三つの原理に大別できることがわかる19。そして、それらは高橋が創造行為を説明する際に提示した三段階とも呼応する。すなわち、黎明期の実験は単なる技術的な遊戯ではなく、人間と機械のあいだで「要素の設定・選択・組合せ」という創造の構造を再検討する営みであったのである。この背景には、クロード・シャノンの情報理論やマックス・ベンゼの情報美学が準備していた「言語を情報として捉え直す視点」が横たわっていた。同時に、こうした試みは冷戦下におけるサイバネティクス研究や情報処理技術の急速な発展と不可分であり、軍事研究や通信技術と並走するかたちで生まれている。芸術の側から見れば、それは具体詩やコンセプチュアルアート、さらにはフルクサスやウリポといった国際的なネットワークとも呼応し、言語の構造を「形式」として露わにする文化的潮流と結びついていたと言えるのである。

- クロード・E・シャノン、ワレン・ウィーバー著、植松友彦訳『通信の数学的理論』筑摩書房、2009年

- ibid. pp.79-81.

- Strachey, Christopher, “The ‘Thinking’ Machine”, Encounter, October 1954, pp.23-31 unz.comで閲覧することが可能である。https://www.unz.com/print/Encounter-1954oct-00025/

Montfort, Nick, and Natalia Fedorova. “Small-Scale Systems and Computational Creativity.” Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Creativity (ICCC 2012), 2012, pp. 28–34. では、50年代と60年代のテキスト生成の事例としてクリストファー・ストレイチーと、テオ・ルッツ、アリソン・ノウルズとジェームズ・テニーの事例が紹介されている。https://nickm.com/if/montfort_fedorova__iccc_2012.pdf - ストレイチーは同性愛者であったとされ、このラブレター生成プログラムは単なる初期の計算機詩ではなく、当時の抑圧的な社会状況に対するクィアな批評やパロディとして機能したとする議論もある。例えばGaboury, Jacob. “A Queer History of Computing.” Rhizome, April 9, 2013. https://rhizome.org/editorial/2013/apr/9/queer-history-computing-part-three/

- 実際の作品の写真はZKMの公式サイトを参照。https://zkm.de/en/artwork/stochastische-texte

シュツットガルト学派に関する広範な資料はこのサイトでアーカイブされている。Als Stuttgart Schule machte http://www.stuttgarter-schule.de/ - Lutz, Theo. “Stochastische Texte”, Augenblick 4 (1959), H. 1, pp.3-9

他の号、例えば1958年5月号では具体詩の主導したオイゲン・ゴムリンガーや、ヨゼフ・アルバース、ハンス・アルプらが執筆していることを確認できる。

http://www.stuttgarter-schule.de/augenblick.pdf - PAF(Programming Automatic Formulas)言語は、1957年から1959年にかけて、ディミトリ・スタリンケビッチ(Dmitri Starynkevich)によって、フランスのSEAで開発された。CABシリーズ向けに設計された言語。

- Berkman, Natalie. “Digital Oulipo: Programming Potential Literature.” Digital Humanities Quarterly, vol. 11, no. 3, 2017. https://dhq-static.digitalhumanities.org/pdf/000325.pdf

- Balestrini, Nanni. “Tape Mark I.” “Almanacco Letterario Bompiani”, Milan: Bompiani, 1962, pp.145–151.

ZKMの公式サイトも参照。TAPE MARK 1 By Nanni Balestrini: “Research and Historical Reconstruction” https://zkm.de/en/tape-mark-1-by-nanni-balestrini-research-and-historical-reconstruction - Reichardt, Jasia. Cybernetic Serendipity: The Computer and the Arts. Studio International, 1968, p.55

- Lindsay Caplan, “Arte Programmata: Freedom, Control, and the Computer in 1960s Italy”, Univ of Minnesota Pr, 2022, p.57

- ウンベルト・エーコ、篠原資明、和田忠彦共訳『開かれた作品』、青土社、1984年

原著は1962年に出版された。 - 本作は「Cybernetic Serendipity」展のカタログに掲載されている。Reichardt, Jasia. Cybernetic Serendipity: The Computer and the Arts. Studio International, 1968, p.56

Alison Knowles and James Tenney, A House of Dust. Journal 25/08/2016, ArtbyTranslation https://www.artbytranslation.org/abtweb/publications/HOUSE_OF_DUST_JOURNAL_25_08_2016_BDEF_PREVIEW.pdf を参照。 - ibid. p.3

- ノウルズ&テニーの《A House of Dust》は、「テンプレート」的生成を土台にしつつ、それをインスタレーションとして現実空間に展開した点でやや特異な位置を占めている。ここで提示した「テンプレート」、「確率」、「順列/組合せ」という三つの原理は、初期のコンピュータ詩において様々な濃淡で採用されている。

同時代の動向: コンクリート/コンセプト/コンピュータ

具体詩(コンクリートポエトリー)とコンピュータアート

前章では、各国におけるコンピュータによる詩の制作事例を確認した。本章では、それらのコンピュータアートの実践と重なり合うかたちで、1950年代から具体詩が、そして1960年代からコンセプチュアルアートが展開していったことを見ていきたい。

具体詩20とコンピュータアートの関わりについて私が最初に気づいたのは、マックス・ベンゼの翻訳が、新国誠一の編集する具体詩の機関紙『ASA21』第2号(1966年7月)に掲載されていることを確認したときである。ここにはベンゼの「具体詩 KONKRETE POESIE」と「テキストの理論と実際 THEORY AND PRACTICE OF TEXT」が収められている。戦後ドイツで「情報美学」を牽引した哲学者のベンゼは、言語を情報として分析する態度を具体詩に接続していた。その理論を日本にいち早く紹介したのが新国であったことは注目に値する。なお、1963年から1964年にウルム造形大学に留学し、ASAの会員の一人であった22向井周太郎も日本におけるベンゼの代表的な紹介者であり、1968年に『デザイン』誌上においてベンゼの「現代美学」の翻訳を発表している23。また、向井は2009年の著作『デザイン学 思索のコンステレーション』の中で、マックス・ベンゼとハンスイエルク・マイヤーとの共同での具体詩の作品《バラ捨て場》(1968年)を掲載している24。そこでは、バラに関するテキストで構成された「バラの廃棄場」のイメージが並置され、徐々にエントロピーの増大(無秩序化)が表現されている。

新国は『みづゑ』の1969年8月号に掲載された「絵と詩の接点 具体詩(コンクリート・ポエトリー)の可能性」の中でも次のようにベンゼに言及している。

マラルメが言語の構造から出発し、ことばそのものに主権を渡し, ことばの「物」としての自律性を確立したとき, 詩は, 言語学的科学の方向へむかって歩みはじめたと言えるだろう. この意味で, コンクリートの, 未来派やダダへの関連はあくまでも二次的なものであり, むしろ, ソシュールの言語構造の方法, パースの記号論, ヴィトゲンシュタインの分析哲学, マックス・ベンゼの情報美学やテキスト理論などが方法論の上で直接の理論的影響を与えているといった方が正しいであろう.25

このように、新国はベンゼの情報美学が具体詩に与えた理論的な影響について認めている。また、非常に興味深いことに、新国は具体詩の混成芸術としての性質とテクノロジーの発展との関わりを論じるなかで、「詩にとってことばの強化」は「プログラミングとしての美学をめざす」という重要な発言もしているのである。新国は次のように述べている。

コンクリートが混成芸術なのは, 実は見かけではあっても決して, てらいではない. なぜなら, 少なくとも私にとってのコンクリートや空間主義は, 今日の芸術のなかにあって, 「ことばと芸術」という最も本質的な問題提起を, 他のいかなる芸術にもまして強く主張しているからである.

そこでは当然, テクノロジーの発展と, その援用が, 混成形式を避けがたいものとするが, その混成は, たとえば, 詩であり, 絵であるというような, 複合表現としての意味合いを持つものではない. 詩としてのことばが, その聴覚的な強化に傾いた場合, 音楽(音声詩)に接近するように, 視覚的な強化は, 絵画(視覚詩)に接近するが, しかし, それはどこまでも接近するだけに止まるのである. なぜなら, 詩にとってのことばの強化とは, 生成としての美学をめざすのではなく, プログラミングとしての美学をめざすものに他ならないからである.(下線の強調は著者による)26

ここでいう「生成」は、マックス・ベンゼが提唱した「生成美学」の影響を念頭に置いていると考えられる。たしかにこの「プログラミング」という表現についてはいくつかの解釈が可能かと思われるが27、おそらく新国は具体詩におけることばの強化とその美的契機を、その配置や連鎖を操作するプロセスそのもの、あるいは操作可能な手順(アルゴリズム)に見出していたと考えられる。また、注目すべきことに、新国は1968年9月に東京画廊で開催されたCTGの個展「コンピュータ・アート展 “電子によるメディア変換”」を鑑賞していたことが芳名帳からわかっており28、その活動に関心を持っていたことがわかる。そのため、新国が「プログラミング」という用語を使った理由の背景に同時代のコンピュータアートの動向との共鳴があった可能性は十分に考えられるだろう。

こうして見ると、具体詩とコンピュータアートは、当時の日本においてまったく別の文脈で進行していたわけではない。そもそも1950年代初頭、写植の普及29と時を同じくしてスイスとブラジルでほぼ同時に起こったとされる具体詩は、ブラジル(アウグスト・デ・カンポス、アロウド・デ・カンポス、デシオ・ピニャタリ30)、スイス(オイゲン・ゴムリンガー、のちにドイツで展開)、フランス(ピエール・ガルニエ)、イギリス(イアン・ハミルトン・フィンレー)などを拠点に国際的な広がりを持っており、展覧会や雑誌を通じて互いに参照し合うネットワークが形成されていた。例えば1970年にアムステルダム市立美術館(Stedelijk Museum Amsterdam)で開催された「sound texts/?concrete poetry/visual texts」展では16カ国、148名のアーティストが参加したという31。そのシーンにおいては、言語を「情報」として捉え直し、その配置や構造を意識的に操作する態度が共有されていた。また、その政治的な側面も無視することはできない。とりわけ1964年から軍事独裁政権下にあったブラジルでは、ノイガンドレスによる具体詩の運動に対して「Poema/Processo(プロセス詩)」などの運動が批判的・対抗的な潮流として展開され、その前衛性が政治的抵抗のニュアンスを帯びていた32。日本の具体詩にも第二次世界大戦の影響が認められており、新国誠一は敗戦による価値の転倒のなかで、ことばを徹底的に裸にしてみようと考えたのだという33。一方で、コンピュータアートもまた1960年代に欧米を中心に国際的な運動として展開しており34、計算機を用いてテキストや図像を生成する試みは、「情報」と「生成」という枠組みを基盤にしていた。確かにコンピュータアートに対しては具体詩ほど政治性を見出されることはなかったかもしれないが、例えばフリーダ・ナーケは、ドイツにおける情報美学の徹底した反主観主義を、ナチスの美学的演出の記憶に対する知識人の反応として歴史的に説明する35。また、具体詩が「権威的な言語秩序や政治権力」への抵抗という性質を持っていたとすれば、コンピュータアートも「技術的支配の可能性」への抵抗という意味を帯びていたはずである。このように、具体詩とコンピュータアートは同時代的に似た問題意識を持っていたと言えるのである。

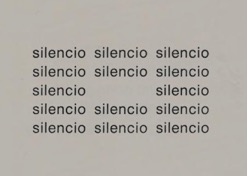

オイゲン・ゴムリンガー《Silencio》、1953年36

コンセプチュアルアートとコンピュータ

具体詩が言葉を視覚的配置によって作品化していったのに対し、テキスト(ことば)そのものを芸術作品として全面に押し出したのがコンセプチュアルアートであった。その理論的端緒とされるのが、1969年にジョセフ・コスースが発表した論考「Art after Philosophy37」であり、そこにはウィトゲンシュタインの言語哲学の影響が色濃く認められる。コスースはこの論考に先立ち、代表作《Art as Idea as Idea》シリーズ(1966-68年)を制作している。辞書に記された「chair」や「meaning」といった語の定義をパネルに転写したこの作品では、現れるのは作家固有の文体や感覚的表現ではなく、既存の言語体系そのものの反復である。作品は「美的な言語の使用」ではなく「制度的な構造」をあらわにし、テキストを要素として切り出し規則に従って操作することによって、芸術を制度批評へと転換する装置となっていたのである。

ことば=テキストを作品の核に据えるコンセプチュアルアートが登場した1960年代後半において、芸術の領域において「システム」という考え方が強い影響力を持ちはじめていたことも重要である。このような傾向は科学や社会におけるシステム理論や情報処理の発想が美術にも浸透したものであり、作品は対象や形態そのものではなく、その背後にある構造や規則に目を向けるようになった。その理論的枠組みを提示したのが、美術批評家ジャック・バーナムである。バーナムは1968年に『Artforum』誌に発表した論文「Systems Esthetics38」において、従来の美術が重視してきた個別のオブジェクト(絵画や彫刻)から、関係・過程・情報の流れといった「システム」そのものへと関心が移行しつつあることを指摘した。

この論考でそれまで用いられてきた「ポストフォーマリズム美学」という言葉の代わりに、私は「システム美学(systems esthetic)」という語を提案したい。それは現在の状況をより完全に包含するように思われる39。

システムとは、人間、アイデア、メッセージ、大気条件、エネルギー源など、あらゆる構成要素を含みうる。システム生物学者ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィの言葉を借りれば、「相互作用する構成要素の複合体」であり、それは物質、エネルギー、情報が様々な組織化の度合いで構成されている40。

「システム美学」は文字通り、システムのライフサイクルすべての段階が重要とされる美学である。そこには「視覚的成果物(end product)」はなく、「視覚的構文」に頼ることもない。それは応用芸術として機能することを拒み、むしろ自然環境の漸進的再構成の根底にある原理においてのみ姿を現す41。

このように「システム美学」を主張するバーナムは、その文脈においてロバート・モリス、カール・アンドレ、ダン・フレイヴィン、ロバート・スミッソン、レス・レヴィーン、ハンス・ハーケ、アラン・カプローらを取り上げ、多様な実践を「システム」の視座から見つめ直していた。

さらにバーナムは、1970年にニューヨークのジュイッシュ・ミュージアムで「Software – Information Technology: its new meaning for art」展を企画し、この理論を実践の場へと展開した。この展覧会は、芸術をシステムとして提示する象徴的な出来事とみなされている。こうした動向はコンセプチュアル・アートとも深く響き合っていた。すなわち、言語や記号を個別の表現としてではなく、制度や規則を浮かび上がらせる操作対象として扱う姿勢は、バーナムが提唱した「システムの美学」と同じ地平を共有していたのである。アメリカの美術史家エドワード・A・シャンケンは「情報時代における芸術――テクノロジーとコンセプチュアル・アート(Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art)42」という論考の中で、バーナムの試みを高く評価し、「Software」展を単なるアート&テクノロジー展にとどまらず、「コンセプチュアル・アートと情報技術を結びつけた最初の大規模実験」と位置づけている43。従来の美術史的理解がコンセプチュアル・アートとアート&テクノロジーを切り離して論じてきたのに対し、シャンケンはバーナムの活動を軸に両者を接続し、美術史の再解釈を行おうとしている。アート&テクノロジーの「テクノロジー」が含意するものはとても広いが、その中には当然、当時のコンピュータも含まれていた。

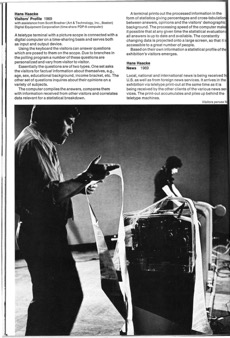

この「Software」展に参加したハンス・ハーケは、《Visitor’s Profile》(1970年)において観客の年齢や職業、政治的態度といったデータを収集し、リアルタイムで集計・表示した。観客はキーボードを操作して入力した回答が即座にプリントアウトされ、自らが統計的プロフィールの一部として作品に組み込まれていく過程を目撃することとなった。このように、コンセプチュアル・アートの領域では、しばしばコンピュータによる出力=過程そのものが作品の中核を担うケースがみられた。とりわけハーケの実践は、テクノロジーを目的化するのではなく制度批評的な関心を補強するために用いた点で特徴的であり、システム理論やサイバネティクスの影響を受けた「リアルタイム・システム44」の芸術的応用を示すものとなった。

「Software」展のカタログ45に掲載されたハンス・ハーケの作品紹介の様子

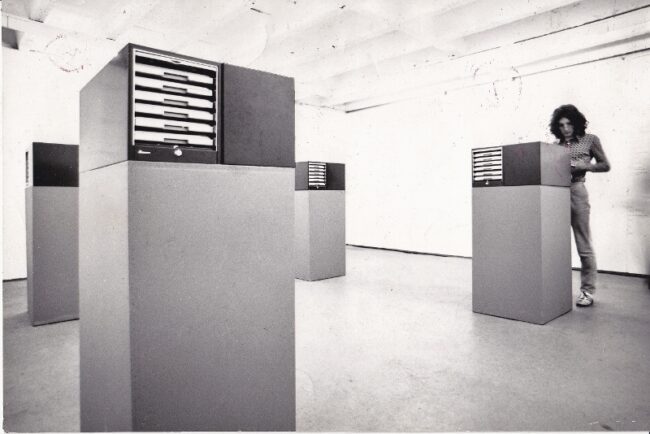

コンピュータとの接点でとりわけ注目されるのが、イギリスのアーティスト集団 Art & Language による《Index》シリーズである。彼らは1968年以降、メンバー間の議論やテキストを膨大に収集・整理し、その相互関係を「索引(index)」として提示する活動を展開した。1972年のドクメンタ5で発表された《Index 01》はその到達点の一つであり、展示空間にはキャビネットやファイルが設置され、観客はそれらを辿りながら概念や議論の関係性を探索できる仕組みが用意されていた。今日の視点から見ると、それはまるで手作業によるアナログなハイパーテキストのようである。なお、《Index 01》が発表された当時、Art & Language にはジョセフ・コスースも参加しており、彼の言語的・制度的関心がこのプロジェクトにも反映されていたことは指摘しておくべきだろう。シャンケンは、この《Index 01》について、人工知能やサイバネティクス、システム理論と親和的な思考を体現する典型例であると指摘している46。さらに、後続のシリーズの《Index 04》ではインデックス作成のためにメインフレームの計算機が利用されたとされる。しかし、ブロックチェーン・アーティストとしても知られるレア・マイヤースによれば、《Index 04》においてどのコンピュータが使われたのか、インデックスが実際にランダムであるのかについては議論があるという47。いずれにせよ重要なのは、ここでコンピュータが「テキスト群の制度的関係を可視化する装置」として導入された点にある。つまり、言語の創造性そのものではなく、言語が属する制度的文脈や論理的ネットワークを可視化することが、作品の核心となったのである。

Art & Language《Index 01》(documenta 5, 1972)、出典:Wikimedia Commons(VRTチケット #2019100310005079, CC BY-SA)

このように見れば、コンセプチュアルアートとコンピュータの交差は、単なる技術的な導入ではなく、言語をどのような制度的関係の網の目の中で批評的に機能させるかという次元で展開していたことが理解できる。具体詩が「言葉を物質的な配置として操作する詩学」を切り開いたのに対し、コンセプチュアルアートは「言葉を通じて制度そのものを映し出し、操作する営み」として展開された。そしてコンピュータは、その制度的構造や情報の流れを可視化する装置として、芸術実践の中で試みられたのである48。

- 「具体詩(Concrete Poetry)」という呼称は、スイスの詩人 オイゲン・ゴンリンガー が マックス・ビルの「具体美術(Konkrete Kunst)」に触発されて1953年頃に用いた konkrete poesie に由来する。ほぼ同時期にブラジルの ノイガンドレス(Noigandres)グループ(アウグスト/アルハーロ・デ・カンポス、デシオ・ピニャタリ)も「Poesia Concreta」を名乗り、両潮流が呼応して国際的運動へ発展した。

- ASAは1964年4月に新国誠一が詩人の藤富保男と「コンクリート・ポエトリーの基礎研究及びその他の実験的詩作品の研究を目的」として設立した芸術研究協会(the Association for Study of Arts)の略称。機関紙の『ASA』は1965年の1号から1974年の7号まで刊行された。詳細は奥野晶子「新国誠一のコンクリート・ポエトリーとASA(芸術研究協会)の活動」、『待兼山論叢. 文化動態論篇』、 2021年, 55, pp. 21-41.を参照。

- 奥野晶子「新国誠一のコンクリート・ポエトリーとASA(芸術研究協会)の活動」、『待兼山論叢. 文化動態論篇』、 2021年, 55, p.27

- マックス・ベンゼ、向井周太郎訳「現代美学」、『デザイン 2 DESIGN No.106』、1968年 所収。

向井周太郎は82年には『講座・記号論3 記号としての芸術』、勁草書房、1982年においてマックス・ベンゼ及びコンクリート・ポエトリーについての論考を発表している。日本の具体詩の状況についてはASA会員の上村弘雄(Hiroo Kamimura)がドイツ語で紹介していたようである。例えば次のサイトでは“Japanische konkrete und visuelle Poesie im internationalen Kontext”というドイツ語の論考がアーカイブされている。http://www.stuttgarter-schule.de/kamimura3.htm - 向井周太郎『デザイン学 思索のコンステレーション』武蔵野美術大学出版局、2009年、p.75

- 新国誠一「絵と詩の接点 具体詩(コンクリート・ポエトリー)の可能性」、『みづゑ』、美術出版社、No.775、1969年8月号 所収

- ibid.

- 当時の日本語文脈で「プログラミング」は必ずしも今日のコーディングに限定されず、手順化・構造化を広く指す可能性がある。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生:CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年

- 国によってそれぞれ違いはあるが、一般に写植の普及が50年代以降、コンピュータで制御可能な電算写植が広まるのが60年代とされる。

- この3名はブラジル具体詩の中心グループ「ノイガンドレス」のメンバー。ノイガンドレスの3名以外に、日本では特に作曲家で詩人のL.C.ヴィニョーレスが重要な役割を果たした。ヴィニョーレスは1960年に東京でブラジル具体詩展を企画し、藤富保男の紹介で日本の具体詩人・新国誠一と交流を持つようになった。さらに新国が主宰した芸術研究協会(ASA)にも関わり、日本の具体詩運動と国際的なつながりを築いた。

- 奥野晶子「新国誠一のコンクリート・ポエトリーとASA(芸術研究協会)の活動」、『待兼山論叢. 文化動態論篇』、 2021年, 55, pp.29-30.

- Maier, Tobi. “Poema / Processo.” ArtReview, Sept. 2015, https://artreview.com/september-2015-feature-poema-proceso/

- 建畠哲、木戸朱理、金澤一志「いま、新国誠一 形象と意味のはざまで」、『現代詩手帖 -特集 具体詩とは何か 新国誠一、ゼロの詩学』、2009年2月号、思潮社、2009年、p.11

木戸朱理によれば『ASA』の7号で新国誠一がそのような趣旨の言及をしている。また、新国誠一を戦後詩として俯瞰する論考として、同書に所収の松井茂「新国誠一の戦争と戦後詩」がある。 - コンピュータアートの展開は欧米が中心であったが、具体詩の中心の一つであったブラジルにおいても、Grupo Rupturaを共同で設立したワルデマール・コルデイロが60年台末からコンピュータアートの制作を行い、69年にはジョルジオ・モスカティと共にIBM360を利用して《derivatives of an image》という作品を発表している。しかし、コルデイロは73年に早逝した。

- Nake, Frieder. “Information Aesthetics: An Heroic Experiment.” Journal of Mathematics and the Arts, vol. 6, no. 2–3, 2012, pp. 73–81.

- Solt, Mary Ellen, ed. Concrete Poetry: A World View. Bloomington: Indiana University Press, 1968; repr. 1970. より。

- ジョセフ・コスース「哲学以降の芸術」、ジョセフ・コスース著、ガブリエル・グエルチョ編、鍵谷怜訳『哲学以後の芸術とその後 ジョセフ・コスース著作集成 1966-1990』水声社、2025年 所収

Kosuth, Joseph. Art After Philosophy and After: Collected Writings, 1966–1990. MIT Press, 1991. Repr. 1993. - Burnham, Jack. “Systems Esthetics.” Artforum, vol. 7, no. 1, Sept. 1968, pp. 30–35.

- ibid. p.32

- ibid. p.32

- ibid. p.32

- Shanken, Edward A. “Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art,” Leonardo 35, no. 4 (2002), pp.433–438.

- ibid. pp.433–438.

- Burnham, Jack. “Real Time Systems,” Artforum 7, no. 1 (September 1969): pp.49–55.

バーナムはSAGAやマーキュリー計画のような大規模な「リアルタイム・システム」について言及した上で、次のように述べる。「感情的には、大多数の人文学者は、これら極めて複雑なコンピュータ・システムに本能的な嫌悪感を共有している。それらにはオーウェル的(監視社会的)な響きがあり、芸術家のツールとしての可能性をはるかに覆い隠してしまっている。しかし実際には、芸術家がこれらを技術的にも哲学的にも理解することが不可欠である。これらのコンピュータ・システムは、リアルタイムの出来事を扱っている。すなわち、それらは作為的ではない、通常の状況下で生起する出来事を扱うのだ。」 - Software – Information Technology: Its New Meaning for Art. New York: Jewish Museum, 1970.

- Shanken, Edward A. “Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art,” Leonardo 35, no. 4 (2002), p.437

- Myers, Rhea. Art Data Analysis: Art & Language, Rhea Myers homepage, Dec.31, 2010

https://rhea.art/2010/12/31/art_data_analysis_art_language/ 参照。

LISSON GALLERYのホームページに掲載された《index 04》の写真では、6つのファイルキャビネットと、壁に整然とコンピュータ出力によるプリント用紙が飾られている様子を確認することができる。https://www.lissongallery.com/exhibitions/art-language-early-works-1965-1976-recent-work-1991-1994/artwork/index-04?utm_source=chatgpt.com

日本における黎明期コンピュータアートと詩

ここまでで、各国におけるコンピュータによる詩の実践を確認し、また同時代に展開していた具体詩とコンセプチュアルアートの動向について整理してきた。そして、それらとコンピュータ(アート)との関わりを一定程度見通すことができた。最後に、本稿では同時期の日本におけるコンピュータ詩の事例を取り上げることとしたい。

日本におけるコンピュータと詩に関わる重要な言説を残しているのは、やはり美学者の川野洋である。川野は1967年に書かれた「計算機芸術の歴史49」という論考(初出でのタイトルは「計算機芸術の寸描」)の中で、コンピュータアートにおける音楽の事例を紹介した後に、文学の分野はその歩みが遅れていることを指摘している。

文字の分野での計算機芸術は、初期のシャノンの研究にもかかわらず、音楽ほどの進展を見せていない。それは語の辞書や作文法がはるかに複雑だからであろう。ベル電話研究所のピアースは先のシャノン の確率的文章生成法を、英文四連語の結合の場合で実験している。それは・・・(中略)・・・、つまり主観的確率をもったマルコフ・プロセス・モデルによった人工英文生成である。その結果は精神分裂病的ではあるが人間らしい奇妙な言葉ができた50

川野は、シャノンの英文生成やベル電話研究所での実験が「計算機文学」の可能性を示しつつも、音楽ほどの広がりを得なかった理由を言語の複雑性に求める。一方で、川野は国内での萌芽も丹念に拾い上げ、早稲田大学の藤野喜一が1964年に「東京12チャンネル開局記念番組」の「今晩は21世紀」のためにTOSBAC3121に作らせたテレビドラマがあることや、九州大学の栗原俊彦による計算機俳句のプロジェクトが進められている(しかし、まだ完成された作品はできていない)ことを紹介している。

より広く「コンピュータとことば」の視座から日本の事例を確認すると、コンピュータによる機械翻訳という領域において、1959年に電気試験所が開発した翻訳機「やまと」や、九州大学の「KT-151」などの事例を確認することができる。例えば、「やまと」では1959年2月には「I like music」とパンチした紙テープを入力すると,「ワレガ オンガクヲ コノム」とプリンタに出力することができたと報告されている52。しかし、確かにそのような研究事例は確認できるものの、コンピュータを用いたテキストや詩の生成の試みは、欧米に比べて決して多くはなく、特に当時の実験においてコンピュータ出力された現物を目にすることがほとんど困難である。その要因の一つは、アルファベット圏では1963年のASCII標準の整備により直接印字が一般化しつつあったのに対し、日本語は漢字と仮名が混在する複雑な表記体系をもち、標準化された文字コードや漢字を扱える出力装置が整備されていなかったことにあるだろう53。このように、当時は計算機そのものを利用できる環境が希少であったことに加えて、これらの技術的条件が創作的実験を大きく制約した面もあると考えられる。

そのような状況の中でも、川野自身も関与したC.B.A.による短歌制作の事例は、今日なお参照可能な具体的出力を残した点で、きわめて重要である54。

C.B.A.による短歌の制作

C.B.A.は1966年、東京大学工学部・渡辺茂研究室を拠点に工学と芸術を架橋する研究会として発足した。川野洋やのちにCTGのリーダーとなる槌屋治紀らが名を連ね、日本の黎明期における計算機による図像生成や詩作実験の拠点となった。C.B.A.の前史として、渡辺茂研究室は1963年9月に、既にコンピュータによって山梨県立北富士工業高等学校の校歌を作曲する試みを実践していた(作詞は渡辺茂の「ヒューマン・ワーク」による。作曲プログラムは当時修士2年の西岡修三が手掛けた55)。それは既存の校歌や民謡のリズムパターンとメロディをコンピュータに分析させることによって作られたものであり、実際に生徒たちに長年にわたって歌われた56。

渡辺茂研究室及びC.B.A.の活動内容については大泉和文の『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』(2014年)が、川野洋が保管していた議事録を元に詳述しているため、参照することができる57。また、川野洋の論文や、東京大学の講師であった川畑正大が「電子計算機の芸術へのアプローチ」という論考において渡辺研究室の実践が紹介されている58。C.B.A.研究会の第一回は1966年1月31日に渡辺教授室で開催しており、そこでは室田倬(日経映画社)が講師となって「電子計算機による作歌の可能性」というテーマで、既存の短歌の文法分析を行った59。このように、C.B.A.は当初より短歌の生成を目標としていたようである。当時について槌屋は次のように述懐している。

渡辺先生は様々なことをした人でした。私はそれがおもしろいと思いました。山梨県立北富士工業高校の校歌をコンピュータで作るなど、コンピュータが他にもいろんなことに使えるのではないかと先生は言っていました。そこへ、川野先生を連れてきて、短歌を作ることになりました。「宮中歌会はじめ」といって、毎年みんなが短歌を作って応募して、それに選ばれると皇居に呼ばれるという催しがあります。その時は「釣り人と釣」がテーマだったので、その短歌を作ることになりました60。

槌屋が述べているように、短歌を作るにあたっての目標は「宮中歌会はじめ」への応募という現実的で和やかなものであった。短歌の制作にあたり参照されたのがノーム・チョムスキーの生成文法理論であり、コンピュータは東京大学大型計算センターのHITAC 5020が使われた。この制作の理論面を主導した中心人物が川野洋である。

川野はすでにコンピュータによる画像生成の実験を63年から開始していたため、それらの試みと比較すると短歌生成の実験の方が後発に位置付けられる。このことはシャノン及びベンゼの理論からのアプローチに加えて、チョムスキーの生成文法理論を取り入れる歩みとしても見ることができる。川野は次のように述べている。

マルコフ・プロセス・モデルによるシミュレーションは、作品における文字や音符や図形素子の情報構造を再現しようとするものであるが、それは遷移確率マトリックス によってとらえられる以外にないので、できあがってくる作品は近接秩序しかもちえず、遠隔秩序を反映させえないという欠陥を示す。そのためコンピュータ・アートの手法として、チョムスキーの句構造モデルを導入することが考えられる。チョムスキー理論の特徴は、記号構成におけるアプリオリズムと全体主義が強調(著者註:「協調」の誤字か)するところにあるのだから、芸術のシミュレーションの過程のある段階でかれの生成文法を遷移確率マトリックス にかわって使ったら、よい結果をもたらすであろうと予想される61。

このように川野は作品に全体の秩序(遠隔秩序)を持たせるためには、近接秩序しかもちえないマルコフ・プロセス・モデルだけでは不十分であり、チョムスキーの句構造モデルの導入が必要だと考えた62。その初期の実践を川野はC.B.Aによる短歌の制作で行なったのである。そして、川野は1967年に「短歌の分析と生成63」という論文を『航空短大研究紀要』に発表している。これがまさしくC.B.A.での活動の成果である64。以下ではその制作過程の概要を確認することとする65。

1. 短歌の構造分析とシンタクス・シェーマの設定

川野は既存の短歌を文法的に分析し、チョムスキーの生成文法に着想を得て基本的な構造をモデル化した。その際、短歌を構成する文節の結合パターンを「シンタクス・シェーマ」として定義し、形容詞的修飾語+体言止め(KS型)、副詞的修飾語+用言止め(FP型)、名詞句+用言止め(NP型)といった基本型を設定した。2. データ化と遷移確率マトリクスの構築

続いて、短歌の構成要素を体言(S)、用言(P)、名詞(N)、形容詞的修飾語(A〜D)、副詞的修飾語(E〜H)に分類し、修飾・被修飾の関係をもとにシンタクス・シェーマを展開した。1963〜1965年の年間歌集から約1,000首を入力し、文節間の結合関係を遷移確率マトリクスとして整理した。3. コンピュータによる生成

このシンタクス・シェーマと遷移確率マトリクスをもとに、HITAC 5020を用いてモンテカルロ法による乱数生成を行い、短歌を自動生成した。語彙には井伏鱒二『釣師、釣場』から抽出・分類した約3,000語を用い、乱数によって割り当てを行った66。

このように川野はチョムスキーから得た着想として、短歌の構造をモデル化し「シンタクス・シェーマ」を作る。そのシンタクス・シェーマの枠組みの中でモンテカルロ法を採用することで、文節の選択や結合を確率的に操作し、短歌を自動生成する仕組みを実現したのである。その結果以下のような短歌が作られた。

(1)静かさのかえる浜辺の小魚が海水浴のシーズンに逃げる

(2)イナダ釣定置網近くひとときを力に耐える竿の抵抗

(3)剣崎サバ釣る大工の幼少の頃釣りゆきし環境でつる

(4)人々の強風とたたかう海釣りの豊けき海峡潮走る

(5)わかさぎ釣りで怖い釣りする二人して夢中で釣れるきよらの渓流

(6)船店で見ながら釣れる二万円競艇場でいとなむ釣堀

これらは意味的にはしばしば破綻していたが、形式的には短歌の定型を保持していた点で重要である。ここで追求されたのは、美しい短歌の創作ではなく、「定型詩の規則をコンピュータはどこまで担えるか」という根源的な問いであった。なお、このC.B.Aによる出力は2011年にZKMで開催された川野洋の回顧展でも展示され、松井茂の監修の下で槌屋が英訳を行っている67。

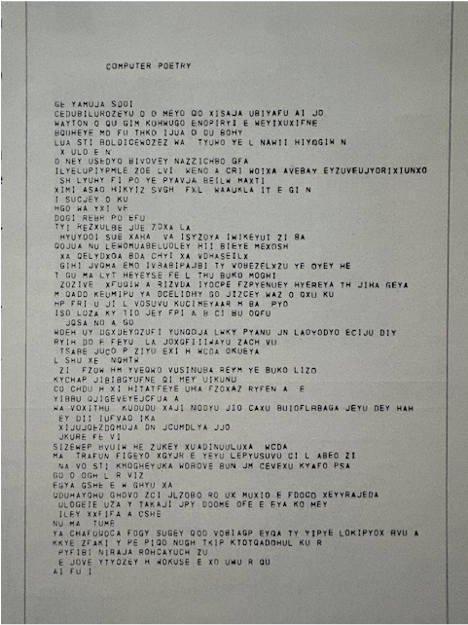

CTGと《Computer Poetry》

一方、C.B.A.のメンバーでもあった槌屋治紀がリーダーとなって結成した CTGも、コンピュータによる詩の制作を行っている。《Kennedy》シリーズなどの図形生成作品で知られるCTGだが、1968年ロンドンICAの「Cybernetic Serendipity」展では《Computer Poetry》という作品を出展しているのである。

ここで立ち止まって「Cybernetic Serendipity」展が企画された背景を確認すると、この歴史的な展覧会にもマックス・ベンゼの影響と、具体詩との連なりを認めることができる。なぜなら、ヤシャ・ライハートによれば「Cybernetic Serendipity」展は、ライハートが企画した具体詩の展覧会を観たベンゼからの助言がきっかけとなって企画されたからである69。ライハートは次のように述べている。

簡単に述べるならば、マックス・ベンゼは1960年代における最も重要な理論家の一人であった。彼は哲学からサイバネティクス、美学から具体詩、物理学から偶然の理論、そしてこれまで隠されてきた言葉の性質に至るまで、自在に境界を横断する能力を持っていた。1965年、彼は私がICAで企画した具体詩の展覧会を観るためにロンドンを訪れた。その展覧会は「Between Poetry and Painting」と呼ばれていた。私は何度か彼と会う機会を得た。ある日、彼は私に「将来どんな計画があるのか」と尋ねた。私は何も計画がなかった。すると彼は「コンピュータを調べてみなさい」と言った。そこで私はそうした。そして3年後、「Cybernetic Serendipity」が生まれたのである70。

「Cybernetic Serendipity」展のカタログを参照すると、カテゴリごとに様々な作品が紹介される中で、「Computer poems and texts」というカテゴリが用意されていることがわかる。詩とテキストを展示作品の対象とした背景には、ライハートが元々具体詩に関心をむけていたことがあるだろう。そのカテゴリの作品には、Cambridge Language Research Unitによる俳句生成を試み《Computerized Japanese haiku》や、先に言及したナンニ・バレストリーニの《Tape Mark Ⅰ》、アリソン・ノウルズとジェイムズ・テニーによる《A House of Dust》、またエドウィン・モーガン《Note on simulated computer poems》、E・メンドーザ《Computer texts or high-entropy essays》といった作品が掲載されている。なお、CTGの作品は「Computer graphics」のカテゴリの中で「Computer Technique Group from Japan」というCTG紹介のための紙幅が設けられ、そこで《Computer Poetry》も他のグラフィック作品とともに掲載されている71。

「Cybernetic Serendipity」展のカタログに掲載されたCTG《Computer Poetry》、1968年

カタログには《Computer Poetry》についての説明が次のように記されている。原文は英語だが、大泉による翻訳を引用する。

Reichardt:《Computer Poetry》は, 特定の規則に従ってアルファベット文字を結合する展開のみを目指す. 語と文は, アルファベットの連続した結果だけと考えられる. 詩は, ランダムな手続きを用いて書かれる.

槌屋:(この)詩は, 初見で読むことは難しい. しかし, それを読むならば, あなたは素晴らしい体験を――サウンド, ワード, 言語と文字の――未知の世界に見つける.72

《Computer Poetry》というテキスト作品はアイディア、プログラムの両方が槌屋によるものであり、槌屋のC.B.A.での経験が活かされた作品だと推察できる。ただし、後述するようにこの作品ではC.B.A.が短歌の制作で採用したような構造はなく、全体が純粋な乱数に委ねられている。そこにはむしろ槌屋(あるいはCTG)の強い意図を読み取ることができるだろう73。この詩は、アルファベットを乱数で選び、一定の規則に従って並べることで生成された文字列から成り立っていた。意味を持つ文や単語を目指すのではなく、「言語は文字の連鎖にすぎない」という前提に立ち、偶然的な文字列をそのまま詩として提示したのである。槌屋はこれを「初見で読むことは難しい」が「未知の世界を体験できる」と述べ、言語を単なる意味伝達の道具を超えた地平へと押し広げようとした。

この発想は欧米に見られたコンピュータ詩の実験とも響き合うが、CTGの場合は言語の最小単位である文字の配列そのものに詩的体験を託した点に特徴がある。これは、シャノンが『通信の数学的理論』で示した0次近似や1次・2次近似の英文生成を想起させる。実際、《Computer Poetry》の出力は一見すると2次近似の英文のフォーマットに近づいているように見えるが、擬似単語内の文字の組み合わせはシャノンの実験以上にランダム性が高く、2文字組のような構造は存在しない。大泉によれば、この作品では単語の文字数は「純粋に乱数によって決定され」、マルコフ・チェインのような確率的手法は用いられていないという74。そして、大泉によればCTGにはマルコフ・プロセスの手法を利用したテキスト作品として、既存のリズム名のデータを元に新しいリズム名を考案する「コンピュータ・ネーミング」(1967年)という作品と、槌屋が寺山修司と出会ったことで企画され、幻のまま終わった天井桟敷のための脚本『ハートブレーク・ホテル』(1967年)という作品が存在する75。そして、この2作品はいずれもC.B.A.の短歌制作で川野が提唱したマルコフ・プロセスの方法の延長であると槌屋自身が明言しているそうである76。一方で、大泉はこの2作品の制作を通じてCTGは「既存作品のデータに基づく確率的手法の限界を感じていたと思われる」と述べている77。槌屋が、《Computer Poetry》において、純粋な乱数のみを採用し、そこに未知の世界に迫る可能性を見出していた背景にはこのような事情があるのである。

1960年代後半の日本のコンピュータ詩の実験には、欧米の潮流と共通する側面と同時に固有の展開が認められる。C.B.A.および川野洋の短歌生成は、ルッツの《Stochastische Texte》に通じる確率的生成を基盤としつつも、短歌という日本語の伝統的定型詩の構造を保持し、最終的な日本語の出力に結実した点で独自であった。他方、CTGの《Computer Poetry》は、シャノンの初期実験と呼応しつつ、単語や意味を離れてアルファベットの連なりそのものを詩的素材とした点で特異である。つまり日本の事例は、欧米と同じく規則と偶然の相互作用を創造の核としながらも、短歌の定型継承と文字列の素材化という二方向で独自の成果を示したのである。

- 今回取り扱うことはできなかったが、日本のコンセプチュアルアートにおいても、高松次郎の《The Story》(1972年)のように“aa”“ab”“ac”…とアルファベットの組み合わせを延々とタイプする作品が存在する。これは具体詩やコンピュータ出力を想起させる好例であり、さらに高松とCTGとの近しい関係を考慮すれば、この作品をコンピュータ(アート)の観点から捉え直すことも有意義であろう。

- 川野洋「計算機芸術の歴史」、『芸術情報の理論』新曜社、1972年所収。初出は1967年。

- ibid. p.283

- 「KT-1」には計算機俳句のプロジェクトを実践した九州大学の栗原俊彦と田町常夫が設計に関わっている。九州大学のホームページを参照。https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/251/

- コンピュータ博物館の「【電気試験所】 機械翻訳専用機「やまと」」紹介ページを参照。 https://museum.ipsj.or.jp/computer/dawn/0027.html

- 日本で最初にコンピュータにおける「仮名漢字変換方式」の特許が出願されたのは1964年、九州大学の栗原俊彦らによるものである。ただし実用的に使えるようになるのは80年代初頭ワードプロセッサの発売時期以降である。

- C.B.A.の短歌制作では最終的な日本語の短歌のかたちを実現するために、コンピュータによる乱数の結果を、番号で整理した語彙のリストと対応させる手段を採っている。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』、NTT出版、2015年、pp.42-43.

- 山梨県立北富士工業高等学校 は2006年に山梨県立吉田商業高等学校と統合して山梨県立富士北稜高等学校が新設されたのに伴い、2006年3月に閉校している。

- 大泉によれば「C.B.A.の中心メンバーは川野洋(都立大学)、望月修(東京大学)、前田肇(東京大学)、秋山邦晴(音楽評論家)、堀口大學(詩人)、福井直敬、樋口恭介(以上東京大学文学部)、渡辺茂男(児童文学者)など議長を含む総数18名」。

大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』、NTT出版、2015年、p.46 - 渡辺茂、野田克彦監修『電子計算機と人間』、日本生産性本部、1967年 所収

- ibid. p.46

- 馬定延による槌屋治紀へのインタビュー「CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)槌屋治紀インタビュー「さようなら、コンピュータアート」」、システム技術研究所ホームページ https://www.systemken.com/ctg.html

- 川野洋「コンピュータアートとは何か」『芸術情報の理論』、新曜社、1972年、pp.253-254。初出は「芸術の未来とコンピュータ」、『コンピュートピア 』6月号、1968年

- 生成文法は構造主義言語学やシャノンの確率モデル的言語観への批判から生まれた。チョムスキーは 『統辞構造論(Syntactic Structures)』(1957)で、有限の規則から無限の文を生成できる理論を提示し、言語能力を「生得的な普遍文法」に基づくものと位置づけた。

- 川野洋「短歌の分析と生成」、『航空短大研究紀要 第6集』、1967年。この論文は「コンピュータによる人工短歌」というタイトルで川野洋『芸術情報の理論』、新曜社、1972年にも所収されている。

- 佐々木健一「川野洋さん――村八分を乗り越えた飄然たる大人(たいじん)」、『とりどりの肖像』、春秋社、2022年 所収を確認すると、川野がこの短歌生成に取り組んでいた時期は、川野が著した『美学』の絶版騒ぎが起きた時期と重なることがわかる。佐々木によれば川野はこの「短歌の分析と生成」の論文の抜き刷りを佐々木に手渡したこともあるという。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』、NTT出版、2015年、p.46 川野の該当の論文は記号が多く難解だが、大泉がその概要を分かりやすく整理しているため参照した。

- これは蛇足だが、60年台後半の日本の美術史において重要な動きとして漫画における劇画のムーブメントがある。漫画を芸術の域に高めたと評されるつげ義春が『ガロ』に「ねじ式」を発表したのは68年だが、その前年67年の5月に『ガロ』に井伏鱒二の作品と同タイトルの『山椒魚』を発表している。つげ義春は当時井伏鱒二の熱心な読者だった。井伏がコンピュータアートと漫画の重要な契機においてインスピレーションを与えていることは興味深い。

- 川野洋『芸術情報の理論』、1972年、新曜社、p.315

- 馬定延による槌屋治紀へのインタビュー「CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)槌屋治紀インタビュー「さようなら、コンピュータアート」」、システム技術研究所ホームページを参照。 https://www.systemken.com/ctg.html

- Caplan, Lindsay. Arte Programmata: Freedom, Control, and the Computer in 1960s Italy. University of Minnesota Press, 2022. pp.140-141.

- Reichardt, Jasia. “In the Beginning…” In White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960–1980, edited by Paul Brown, Charlie Gere, Nicholas Lambert, and Catherine Mason, 67–81. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. p.77

- CTGは作品数が多かったことも要因だと思われるが、マイケル・ノルやフリーダ・ナーケよりも多くの紙幅を割いて紹介されており、ヤシャ・ライハートがCTGの活動を重要視していたことが窺える。また、それはライハートの『The Computer in Art』(1972年)において槌屋からの手紙の内容に多くの紙幅を割いていることかからも明らかである。

- Reichardt, Jasia. Cybernetic Serendipity: The Computer and the Arts. Studio International, 1968. p.77

日本語訳は、大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』、NTT出版、2015年、p.322 を引用。 - 大泉によれば、槌屋によるテキスト作品として寺山修司が率いる天井桟敷のための『ハートブレーク・ホテル』(1967年)の脚本の作品が存在する。結局幻となってしまった脚本ではあるが、そこではCOMPUTER DRAMAプログラムが採用され、確率過程によってドラマの進行やセリフの意味内容が遷移していく作りとなっている。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』、NTT出版、2015年、p.322参照。 槌屋が具体的にどのようなアルゴリズムを採用したのかは明確ではないが、出力の特徴から一定の推測やリバースエンジニアリングを試みることは可能であろう。

- 『ハートブレーク・ホテル』は既存のドラマのデータを活用して登場人物の出現確率や発言回数、セリフの長さを確率的に決め、ドラマの進行をセリフの意味内容が遷移していく確率過程として捉えるCOMPUTER DRAMAであった。

- ibid. p.160.

- ibid. p.161.

結語

本稿は、黎明期におけるコンピュータ詩とテキスト生成の実践を国際的文脈に位置づけ、日本のC.B.A.やCTGの活動を比較のなかで検討してきた。その結果、当時の試みが言語の構造を可視化し、新しい詩的経験を模索する営みであったことが明らかとなった。そして、これらの動向は具体詩やコンセプチュアルアートの展開とも深く響き合っていた。言語を視覚的あるいは制度的な配置として操作する態度は、コンピュータによる生成実験と同じ基盤を共有しており、芸術と技術が交錯する国際的潮流の一環として理解すべきであろう。ただし、この接続については十分に検証されているとは言いがたく、今後も当時の資料やネットワークを横断的に掘り起こしていく必要がある。

この視点を踏まえると、冒頭で紹介した高橋紘一郎の問題意識、「創造は人間とコンピュータのどこで分担されるのか」は、単に歴史的に興味深いだけでなく、現在の生成AIを考えるうえでもなお切実な問いであることがわかる。アルタ・ハリオが抱いた虚無感は、コンピュータによる生成結果の良し悪しそのものではなく、成果をどう位置づけ、どのように意味を与えるかという文化的・制度的次元にかかわっていたと考えられる。そしてこの問題は、半世紀を経た現在、生成AIの出力を前にする私たちにも同じように突きつけられている。結局のところ、黎明期の問いは今も変わっておらず、重要なのは「AIがどれだけ書けるか」ではなく、どのような手続き・制約・受容の枠組みを編成すれば、生成物が人間(に限らず何者か)にとって意味と経験へと変わるのかである。黎明期の試みを再検討することは、人間と機械の関係を単なる対比として捉えるのではなく、そのあいだに広がる文化的・制度的枠組みを新たに設計し直す営みとして生成AIを位置づけるための手がかりとなるだろう。

次回は70年の大阪万博について取り扱う予定である。

- Als Stuttgart Schule machte http://www.stuttgarter-schule.de/

- Baillehache, Jonathan. “The Digital Reception of A Hundred Thousand Billion Poems.” Digital Humanities Quarterly 12, no. 4 (2018).

- Balestrini, Nanni. “Tape Mark I.” Almanacco Letterario Bompiani. Milan: Bompiani, 1962, pp.145–151.

- Berkman, Natalie. “Digital Oulipo: Programming Potential Literature.” Digital Humanities Quarterly, vol. 11, no. 3, 2017.

- Brown, Paul; Charlie Gere; Nicholas Lambert; Catherine Mason, eds. White Heat Cold Logic: British Computer Art 1960–1980. MIT Press, 2009.

- Burnham, Jack. “Systems Esthetics.” Artforum, vol. 7, no. 1 (Sept. 1968): 30–35.

- Burnham, Jack. “Real Time Systems.” Artforum 7, no. 1 (Sept. 1969): 49–55.

- Caplan, Lindsay. Arte Programmata: Freedom, Control, and the Computer in 1960s Italy. University of Minnesota Press, 2022.

- Gaboury, Jacob. “A Queer History of Computing.” Rhizome, April 9, 2013.

- Kosuth, Joseph. Art After Philosophy and After: Collected Writings, 1966–1990. Cambridge, MA: MIT Press, 1991; repr. 1993.

- Knowles, Alison; James Tenney. A House of Dust. Journal 25/08/2016, ArtbyTranslation.

- Lutz, Theo. “Stochastische Texte”, Augenblick 4 (1959), H. 1, pp.3-9

- Maier, Tobi. “Poema / Processo.” ArtReview, Sept. 2015

- Meyer, Ursula. Conceptual Art. Plume, 1973.

- Montfort, Nick, and Natalia Fedorova. “Small-Scale Systems and Computational Creativity.” Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Creativity (ICCC 2012), 2012, pp. 28–34.

- Nake, Frieder. “Information Aesthetics: An Heroic Experiment.” Journal of Mathematics and the Arts 6, nos. 2–3 (2012): 65–75.

- Reichardt, Jasia. Cybernetic Serendipity: The Computer and the Arts. Studio International, 1968.

- Reichardt, Jasia. The Computer in Art. Studio Vista, 1971.

- Shanken, Edward A. “Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art.” Leonardo 35, no. 4 (2002): 433–438.

- Solt, Mary Ellen, ed. Concrete Poetry: A World View. Bloomington: Indiana University Press, 1968; repr. 1970.

- Software – Information Technology: Its New Meaning for Art. New York: Jewish Museum, 1970.

- Strachey, Christopher, “The ‘Thinking’ Machine”, Encounter, October 1954, pp.23-31

- 入沢康夫『詩の構造についての覚え書』筑摩書房、2025年(初出は『現代詩手帖』1966年連載)

- 上村弘雄「今日の実験詩 : オイゲン・ゴムリンガーとコンクレート・ポエジー」『独逸文学』16、1971年、pp.241-263

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966–1969』NTT出版、2015年

- 奥野晶子「新国誠一のコンクリート・ポエトリーとASA(芸術研究協会)の活動」『待兼山論叢.文化動態論篇』55、2021年、pp.21-41

- 『講座・記号論3 記号としての芸術』勁草書房、1982年(向井周太郎による「マックス・ベンゼ」「コンクリート・ポエトリー」を所収)

- 川野洋『コミュニケーションと芸術』塙書房、1968年

- 川野洋『芸術情報の理論』新曜社、1972年

- クロード・E・シャノン、ワレン・ウィーバー著、植松友彦訳『通信の数学的理論』筑摩書房、2009年

- コンピュータ博物館「【電気試験所】 機械翻訳専用機『やまと』」紹介ページ https://museum.ipsj.or.jp/computer/dawn/0027.html

- 佐々木健一「川野洋さん――村八分を乗り越えた飄然たる大人(たいじん)」『とりどりの肖像』春秋社、2022年

- ジョセフ・コスース著、ガブリエル・グエルチョ編、鍵谷怜訳『哲学以後の芸術とその後 ジョセフ・コスース著作集成 1966-1990』水声社、2025年

- ジョン・ソルト著、田口哲也監訳『北園克衛の詩と詩学 意味のタペストリーを細断する』思潮社、2010年

- 新国誠一編『ASA』2号、芸術研究協会(新国方)、1966年

- 新国誠一「絵と詩の接点 具体詩(コンクリート・ポエトリー)の可能性」『みづゑ』No.775、美術出版社、1969年8月号

- 『現代詩手帖 特集 具体詩とは何か 新国誠一、ゼロの詩学』思潮社、2009年2月号

- 高橋紘一郎「コンピュータと人間の創造性」『コンピュートピア』1967年8月号、pp.52-57

- 高橋裕行「概念と計算 ― コンセプチュアルアートとメディアアート」ART RESEARCH ONLINE、2020年

- ノーム・チョムスキー著、福井直樹・辻子美保子訳『統辞構造論 付「言語理論の論理構造」序論』岩波書店、2014年

- 西村敏男『電子計算機』講談社、1965年

- 向井周太郎『デザイン学 思索のコンステレーション』武蔵野美術大学出版局、2009年

- 馬定延「CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)槌屋治紀インタビュー『さようなら、コンピュータアート』」『システム技術研究所』ホームページ、https://www.systemken.com/ctg.html

- マックス・ベンゼ、向井周太郎訳「現代美学」『デザイン 2 DESIGN No.106』、1968年

- M・ベンゼ、草深幸司訳『情報美学入門 基礎と応用』勁草書房、1997年

- 渡辺茂、野田克彦監修『電子計算機と人間』日本生産性本部、1967年

Hasaqui Yamanobe

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。