2021年8月17日にリリースされたジェネラティブアート「Generativemasks」は、わずか数時間で1万点を完売させ、歴史的な作品として人々の記憶に刻まれた。2021年というNFTバブルの真っ只中の出来事である。その後、GenerativemasksはジェネラティブアートとPFP、NFTとクリエイティブコーディングが交差する象徴的な作品として、単なるマーケット上の成功にとどまらず、コードを媒介とした新たな表現形式とコミュニティ形成の可能性を示していく。それと連動するかのように、数々のワークショップや展示、人々の交流を促すさまざまな動きが形になっていった。その影響はこのデジタルアートの領域の水面下で、エコーのように広がり続けている。発売から4年が経つ今、このテキストでGenerativemasksがもたらしたもの、そしてその意味についてあらためて紐解いてみたいと思う。

誕生

Generativemasks誕生の発端は2021年春に行われた、アーティスト、クリエイティブコーダーの高尾俊介氏とTART社(現NEORT)のToshi氏との対話にまで遡る。毎日のプログラミングによる視覚表現を探求する「デイリーコーディング」の活動で多くの試作を蓄積していた高尾に対し、Toshiはブロックチェーン上のプロジェクトを一緒にやりたいと声をかけたという。当初、高尾はブロックチェーンやNFTについてほとんど知識がなかったが、Toshiのマスク状の対称模様のスケッチをベースにするという提案をきっかけとして、「では、1万個のマスクを生成してみよう」という大胆な計画が動き出したのである。

Generativemasksの元となったアルゴリズムが含まれるスケッチ

https://openprocessing.org/sketch/1158126

Generativemasksのプロトタイプは、2019年4月にシンプルなドットグラフィックから始まった。

https://openprocessing.org/sketch/716372

SNSの反応はまだそれほど大きくなかったけど、その原型となった作品に高尾さん自身がすごく手応えを感じていたのを覚えています。彼の作品には独特の生きている感じがあって、ジェネラティブアートの中でも特にユニークに感じました。その作品が、Web3やデジタルアートコミュニティの象徴的存在になる可能性を感じたんです——Toshi

そして迎えた2021年8月のローンチ。当時、NFT市場ではPFP型コレクションが爆発的なブームとなり、同時にArt Blocksに代表されるオンチェーンのジェネラティブアートも脚光を浴びていた。そうした二つの潮流が交差する絶妙のタイミングで世に出たGenerativemasksは、開始直後からX(当時はTwitter)上で大きな話題となり、数時間で完売、夜までに取引高1,000 ETH超を記録してOpenSeaの24時間トレンド上位5位に入るなど破格の盛り上がりを見せた。チームの予想を超える大成功となった。

正直、1万という数が適切かはわかりませんでした。“暴力的な数”とも言われました。世の中の雰囲気は見てたけど、それ以前にジェネラティブアーティストのOkazzさんの作品約40点が即完売していたので期待は持ってました——Toshi

プロジェクト成功の背景には国際的な波及効果もあった。発売直後から海外のNFT愛好家やジェネラティブアートのコミュニティで話題となり、著名コレクターのKaratekid氏やアーティストのAlexis André氏らがGenerativemasksに言及したことでも一層注目が高まった。販売後には、Generativemasksを媒介としたコミュニティが拡大していく。発売後に開催された二次創作アートコンペでは、Generativemasksの画像素材を用いたデジタルコラージュ作品が多数投稿されるなど、ユーザー主体の創作も活発化した。さらにはメタバース空間Decentraland上で「部族の舞」イベントが催され、Generativemasksのビジュアルを用いたマスクや衣装をアバターに纏った参加者たちが一堂に会して踊るという催しも開催された。有志によるSnapchat用ARマスクフィルターの作成、誰でも自由に模様生成を楽しめるウェブツールの公開など、Generativemasksを起点に多彩な派生文化が生まれていったのである。

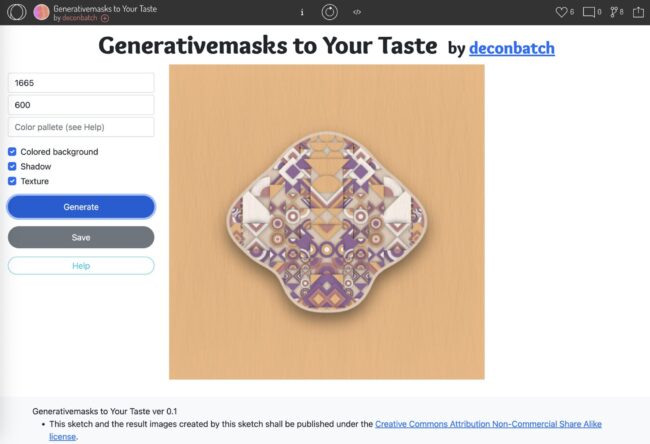

Generativemasks to Your Taste

by deconbatch

https://openprocessing.org/sketch/1299156

ジェネラティブアートとPFPの間

Generativemasksが象徴するものの一つに、ジェネラティブアートとPFP(プロフィールピクチャープロジェクト)の融合が挙げられる。リリース当時、Art Blocksを筆頭としたジェネラティブアート系NFTと、CryptoPunksやBored Apeに代表されるPFP系NFTは、それぞれ異なる文脈のコミュニティを形成していた。しかしGenerativemasksは、その両者が交錯する存在でもあった。技術的にはProcessing/p5.jsによる純粋なジェネラティブアートでありながら、作品販売のフォーマットは1万点のコレクションというPFP的流儀に乗って行われたのである。

振り返ると、PFP×ジェネラティブアートというコンセプトは他に例のない特異性があったと思います。当時は「〜マスク」系の PFPが大量発生していて、その流行への批評性も Generativemasksには含まれていたはずです——hasaqui

Art Blocksのレギュレーションでは、1個のハッシュ値に対して決まったアウトプットを出すというルールがある。しかし、Toshiはそのようなあり方がジェネレティブアートの可能性を閉じているとも感じていたという。そこで生まれたのが「ランダムに色が変わる」というアイデアだった。既存のジェネラティブアートのルールに対する新しい可能性を提示する試みとして話題を呼んだ。

1つのハッシュ値に対して画一的に決まったアウトプットを出すArt Blocks方式は、絵画的様式美としては理解できるが、ジェネラティブアートの可能性をむしろ閉じているように思えたんです。だからこそリロードのたびに色が変わる方が新鮮だし、Generativemasksらしいと思った。結果的にOpenSeaのサーバーを落とすほど多くの人がリロードして遊んでくれた。そういう自由な遊びが自然に文化になっていくのを見られたのは、とても良かったと思います——Toshi

仮面

Generativemasksのビジュアルテーマはタイトル通り「マスク」だが、当時は既にHashmasksをはじめとした「〜マスク」を呼称するPFPコレクションが大量に乱立していた時期でもあった。Generativemasksはそうした時流に目配せしつつも、ジェネラティブアートとしての造形的完成度で突出していたことも、そうした流れからは一線を画す要因だった。

高尾俊介のアルゴリズムは、幾何学模様を組み合わせ左右対称に配置することで、それぞれのグラフィックに独自の個性や表情を与えている。トーテムポールを思わせるフォークロア的な造形のなかに、様々な個性や特徴を見出すことができる。多様な見方を促す余地が残されていることで、見るものの想像力を刺激するオープンな作品であるとも言える。

自分の作品の特徴についての話題も盛り上がりました。例えば模様にニックネームを付けたり、「俺のはライオン」「これはエビだ」というように形に名前を付けたりとかですね。さらに「お面のサイズを数値化してほしい」という要望もあって、面積や縦横比を出して「一番小さいのはこれだ」などと、ワイワイやってました——Toshi

また、PFP的手法を取りながらも、Generativemasksでは一般的なレアリティ(希少度)ランキングを設けず、コレクター各自が自分の好きなマスクを自由に選ぶよう促した点も特筆しておきたい。この方針は、市場原理に左右されず純粋にアートとしての魅力で勝負したいという高尾の美学と、あらゆる表現物が等価な価値を持つものとして現れてほしいと願う、彼の理念の表れと言えるかもしれない。

インターネット以降、アイデンティティのあり方が急速に変化し、それとともに新しいコミュニティのあり方が生まれて生きている。特定の誰かがコントロールするのではなく、人々が等価な決定権を持つ参加者として影響を与えていく。ブロックチェーンが刻む履歴は、そうした人々の瞬間の決定を「自己」の痕跡として記録していく。Generativemasksはそのような匿名性と多様性を体現する混沌としたオンライン文化に生きる人々の多様性を称える装身具であり、そこにあるポジティブな価値を表現したものとも言えるだろう。

一方で、近年は特にその多様性と匿名性の持つ負の側面も浮かび上がってきている。コードアートの創造性の源泉であるその「アルゴリズム」が、人々の悪意を掻き立てることに使われている。「別の人格を纏う力」を与える力を持つはずの「仮面」の力は、人間ともアルゴリズムともつかない巨大な無意識の力によってコントロール不能に陥りつつある。その影響の大きさを前にして、文化や芸術にできることはあるのだろうか。

Generativemasks #1665 Owned by Glimmer DAO

文化としてのコードアート

2010年代半ばより、高尾は地道にプログラミング作品をSNS上で発表し続け、国内クリエイティブコーダーの間では知られた存在だった。彼が牽引してきた「#dailycoding」ムーブメントは、プログラミングを日常的な創作行為として根付かせようとする試みであり、Generativemasksもその延長に「偶然に生まれた成果」と考えることもできる。しかしNFTという文脈で世界的なスポットライトを浴びたことで、高尾の立場は一変した。一般財団法人ジェネラティブアート振興財団を設立し、国内外の関連コミュニティやプロジェクトへの支援を行う立場となったのである。

Generativemasksは、ジェネラティブアート全体の発展に寄与することにより、コードアートの一つの達成点を象徴する作品となった。しかし、急激な成功は高尾に新たな責任と課題ももたらしもした。

高尾さんは仙人のようにひっそりコーディングを続ける人生もあり得たけど、Generativemasksが出たことで大きな潮流に巻き込まれた。別の道に進まざるを得なかったと思います。あまりに大きな存在になってしまったから——hasaqui

僕は当時、作品単体の魅力がどこにあるのか分からなかった。高尾さんの存在や人柄に惹かれていた部分が大きいですね。コミュニティに付随する「ブランド展開」的な側面は、僕にはあまり響かなかった。それが高尾さんが本当に望んでいたことなのか、使命感で維持していたのか気になってました——NIINOMI

2021年の夏に産声を上げたGenerativemasksは、2025年の8月にリリース4周年を迎えた。この4年間にも、NFTの潮流は大きく変化している。隆盛を極めたPFPの多くは、存続の困難さに直面した。NFTに限らず、文化的流行はその多くが消えていく。一方で、生み出された作品や出来事が、新たな作品を生み出すこともある。Generativemasksの成功は、バタフライエフェクトのように次々と出来事を引き起こした。数々のワークショップ、展覧会、そして人と人の繋がりを作り出し、コードアートの可能性に賭ける人々の連帯や対話を生んだ。なにより、その可能性を人々に広く知らしめたこと、それがまた新たな作品を生み出すきっかけとなったことも重要な影響である。そしてその影響は時間とともに、さらに大きくなっていくに違いない。

Generativemasks #1477 Owned by Glimmer DAO

Generativemasks and People

Generativemasksは、同時代的かつ純粋で嘘のないデザインコンセプト自体の提示と、適用可能性を表現していると思う。——永松歩

既存の現代アート業界に依存しない、さまざまな価値観や流通、コミュニティのあり方には、大きな自由と魅力を感じます。それは、必ずしも「アート」である必要はなく、美術史の文脈にとらわれても、とらわれなくてもよい。工芸や民芸であっても、あるいはスクリーンセーバーのような存在であっても構わない。特定の人々や領域に閉じず、より多様で開かれたかたちで発展していける可能性があると思います——Kazuhiro Tanimoto

私は職場の同僚であり、takawoさんからGenerativemasksのことは、発表前から聞いていました。もうすぐに「NFTの作品をリリースするんだよね」という感じだったような気がします。緊張はあったと思いますが、あまり気張ってはいないという感じだったような気がします。そして、Generativemasksがリリースされました。彼は引越し先の壁と床を張っていたと思います。おそらくそのために買った空調服を着ていたのではないでしょうか。作品発表のときに、次の家の内装をやっているのがいいなと思ったのが作品との「出会い」になると思います。——水野勝仁

Generativemasksが2時間で完売して話題になったことや、高尾さんのコミュニティへのサポートのおかげでジェネラティブアートの認知がかなり高まったのではないかと思います。日本から高尾さんのような素晴らしいアーティストが輩出されたことは財産だと思います。——江原彩子

ジェネラティブアートの価値は、私にとって主に美術的な視点にあると感じます。たとえば、数千点にも及ぶ作品をひとつのまとまりとして楽しめるのは、他の表現手法ではなかなか体験できないことだと思います。自分のルーツや文化を反映させた作品を作りたいという思いがずっとあり、Generativemasksはその理想的なモデルだと思います。——eziraros

海外のクリエイティブコーダーたちがNFTを始め、タイムラインを賑わせていた頃、それは「よくわからないもの」あるいは「すごい人たちのもので、自分には関係のない世界」だと感じていました。しかし、takawoさんのGenerativemasksが多くの人に受け入れられている姿を見て、「NFTは遠い存在ではないのかもしれない」と思えるようになりました。 Generativemasksがあったからこそ、NFTの世界に挑戦できたアーティストが日本にも多く生まれたのではないかと思います。それはNFTアートシーン全体にとっても非常に大きな影響だったのではないでしょうか。––Senbaku

Generativemasks #177 Owned by Glimmer DAO

販売開始からのタイムライン

- 2021年8月17日 11:00 Generativemasksの公式販売が開始された。発行数は10,000体で、ミント(発行)価格は0.1 ETHに設定された。

- 販売開始~約2時間後(同日13:00頃) 完売。販売開始からわずか約2時間で10,000個のNFTがすべて売り切れ。発売直後から購買希望者が殺到し、需要が供給を大きく上回ったことを示している。SNS上でも瞬く間に話題が拡散し、Twitterでは購入報告や作品画像が次々と投稿されてプロジェクトはトレンド入りする盛り上がりを見せた。

- 2021年8月17日 夜 二次市場が活発化。完売後すぐにOpenSeaなど二次市場での取引が急増した。発売当日夜までにOpenSea上の取引高は約1,000 ETHに達し、24時間の取引量ランキングでCryptoPunksやArt Blocksを上回り、AxieInfinityに次ぐ第2位を記録。同日付のDappRadarランキングでも、Generativemasksは当日の取引量がAxie Infinityに次ぐ世界第2位を記録しており、その人気ぶりがデータにも表れている。発売日だけで数百万ドル相当の売買が行われたことになり、国内外のNFTコミュニティから大きな注目を集めた。

直後の反響と評価

- 8月18日 OpenSeaから公式認証マークを取得

- 販売後の二次流通: 12,000以上の取引が記録される

- コミュニティ形成: Discordなどのプラットフォームで数千人規模のコミュニティが形成される

- 高尾俊介氏は販売当日、13時から引っ越しの退去立ち合いが予定されており、完売するかどうかそわそわしながら状況を見守っていたと語っている。

プロジェクトのその後の展開

- 美術手帖掲載: 2021年12月号の「NFTアート」特集にGenerativemasksが掲載

- 財団設立: 一般財団法人ジェネラティブアート振興財団の設立

- 寄付活動: 日本の税制に従った納税と寄付の実施、明細の公開

展示会と拡張コレクション

- 2022年5月13日〜6月12日 tinysketches Tokyo exhibition

- 2022年5月26日 Coincheck NFT取扱い開始

- 2022年10月29日〜11月13日 Tokyo Digital Antique Exhibition

- 2022年8月 3D Generativemasks: Generativemasksの1周年を記念して保有者全員にAirdrop

- 2022年9月26日 Coincheck NFTでの3D版取扱い

- 2022年12月17日 verseでの展覧会Magical Realismの一環として、「Generativemasks Japan Edition」を発表。高尾氏が日本の伝統的な紋様や色彩をリサーチし、ヴィジュアルアートとして発展させた100点限定のシリーズ

- 2023年3月24日〜4月30日 3D GenerativemasksのNFTの保有者、購入者に向けて物理的な3Dプリント版も販売。価格は1ETH

美術展示

- 2023年3月24日-5月21日 超複製技術時代の芸術:NFTはアートの何を変えるのか?―分有、アウラ、超国家的権力― 展(GYRE GALLERY)にて、3D Printed Generativemasksの展示が行われた。高尾氏が保有しているGenerativemasksを元に生成された3D Printed Generativemasksが10点限定で公開された

Official Site

https://generativemasks.io/