今回は、黎明期のコンピュータアートにおける芸術家とエンジニアとの関係をめぐる出来事や議論について確認することとしたい。今日において、メディアアートやデジタルアート、ジェネラティブアートは多様な背景を持つアーティストやクリエイター、エンジニアによって制作されている。しかし、それらの作品といわゆる西洋が主導する(伝統的な)アートワールドとの距離をどのように捉えるべきなのかは引き続く課題であると言えるだろう。そして、アートとテクノロジーの融合が進む中で、従来の美学・美術史的な枠組みでは評価しきれない作品が増えている現状において、人々がこれまでのアートワールドの慣習や作法を離れて制作したものを、新たな視座で評価するロジックなり態度(の拡張)が強く求められているのではないかと考える。

70年代以降、日本におけるコンピュータアートの盛り上がりは下火となるが、それを象徴するのが『美術手帖』の1970年3月号に掲載された「コンピュータ・アートの神話消える」と題された記事である。この記事はCTGが1970年1月22日に岩波ホールで開催したCTG解体イベント「eve of mass computication-コンピュータによる映像の可能性を探る-コンピュータフィルムを集めて」について評した短い文章で、記者の名前はクレジットされていないため、当時の編集部の誰かが書いたもののようだ。このイベントではジョン・ホイットニーやSARASVATIらのCGアニメーション作品に加えて、CTGのCGアニメーション作品が上映され、その後パネルディスカッションも行われた1。

コンピュータ・アートの神話消える

たとえば、短時間にわれわれが円周率をどこまで割り出せるかといえば、三・一四一五九二六五三六……とせいぜいこのぐらい。ところがコンピュータは瞬時にはるかに多くの単位までを算出する。単純な事務処理能力にかぎらず、情報時代の寵児としてコンピュータの応用範囲は極めて広範にわたっている。わが美術界にも数年来コンピュータ・アートと呼ばれる動きがあって、この方は主としてコンピュータに絵を描かせてきた。ところが、その段階では「コンピュータでも絵が描けます」の域を出ないという批判も聞いた。芸術家とエンジニアの共同で新しい領野を拓くというロマンティシズムは幻想にすぎなかったのか。

一月二十二日夜、岩波ホールで「コンピュータによる映像の可能性をさぐる」という会があった。アメリカのコンピュータ・フィルムの先駆者と言われるジョン・ホイットニー、日本のCTG、システムV、サラスヴァティ等の映像作品を上映した後、表題のテーマでパネル・ディスカッションに入った。そこで問題になったのは、コンピュータにアートは可能かということ。結論をいえば、この夜集まったパネリストはエンジニアとアーティストに分かれており、形而下の問題と形而上の問題が結局相入れないまま。パネリストの一人で元CTGの槌屋治紀は、もともとすべてを物質とエネルギーと記号化された情報でしか扱えないエンジニアに形而上的な価値観を持ち込めという方が無理、とひらき直った。

「そんなこと最初からわかっていたこと、その先の道をひらくことにコンピュータ・アートの可能性がかけられていたはず」と会場の声。

万能の神器にかけた期待が大きすぎたようだ2。

この文章によれば、まず60年代後半の日本のコンピュータアートの盛り上がりには、「芸術家とエンジニアの共同で新しい領野を拓くというロマンティシズム」があり、このイベントのディスカッションの場では形而上を扱う芸術家と形而下を扱うエンジニアとの価値観の溝が明らかとなっていたという。そして、イベント中、CTGのリーダーであった槌屋治紀は「エンジニアに形而上的な価値観を持ち込めという方が無理」という発言をした。

この「コンピュータ・アートの神話消える」という短評について、大泉和文は「槌屋発言の揚げ足取りでしかない」と評している。なぜなら、CTGが目指したのは「ロマンティシズム」ではなく、CTGが形而上を否定したR.カルナップを援用したことからも明らかなように3、CTGのスタンスは形而下に限定してコンピュータアートを開始するものだったからである4。また、この槌屋の発言は「心を鬼にしてCTGを解体せざるを得なかった幸村への厚情ある決別」であり、「世界は大きく変わっているのに観念や感覚的な指標しか持ち得ないアート・シーンおよび美術批評への諦観を伴った決別宣言であった」と述べる5。

パネルディスカッションの講演パートで、槌屋が発表した「さよならコンピュータアート」の原稿には次のような記載があり、当時のコンピュータアートの“芸術”としての曖昧さやもどかしさ、それに対する内外の評価への想いが綴られている。

ひょっとすると, この映画は, 今日ここにいらした人たちにとっては, エンジニアにはナンセンスな代物に見え, アーチストには, 幼稚なものに見えるかも知れない, ところが, 本当は, コンピュータ・アートの意味は, ちょうど, そういうところにあると思うのである.

コンピュータ・アートのなかにある幼稚さや, 古くさい芸術意識は, もちろんどんどん叩いてつぶしていく必要があるけれども, いまのところは, エンジニアとアーチストの一種のとまどいなのだと思ってくれたらいい.

私の想いは, どこにあるかといえば, 芸術が人間にとって, どんな意味を持ち, それが社会的にどんなふうに実現されていくのかを, 見きわめておきたいというのが, 第一であり, コンピュータ・アートは, そういう意味で, テクノロジー全体についての大げさないいかたをすれば, 叛乱なのである。

いまや, コンピュータ・アートは, エンジニアの新しい関係を欲しているのであり. 私にとっては過去のものとなった6。

CTGの解体は、日本の黎明期コンピュータアートの展開に暗雲をもたらすものとなった。そしてその解散の大きな要因として、芸術家とエンジニアの、あるいはそれぞれの業界の価値観の溝があったと言えるだろう。

また、1973年、当時ジャーナリストとして活動していた坂根巌夫は「コンピュータ・アートの未来 その原罪性を超えるために7」という文章の中で、欧米、特にアメリカにおいてコンピュータアートが継続して多様な展開を見せていることを認めつつ、対比的に「中絶した日本のコンピュータ・アート」の状況を振り返り、次のように述べている。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.222によれば、「上映作品は, John.H.Whitney《EXPERIMENTS IN MOTION GRAPHICS…》, SYSTEM・V《ビデオテープ》, SARASVATI《風雅の技法》《VISIBLE INVISIBLE》, CTG《Computer Movie No.2》《Computer + Something》, 以上6作品」。また、大泉は「上映会では最後にCTGの2作品が上映されたが, J.Whitney作品の後ではかなり厳しい対比を受けたと思われる.」と指摘している。本連載第1回で記載した通り、私のCTGに関する記載の多くが大泉による上記著作を参照している。

- 『美術手帖 1970年3月号 特集 もうひとつなにかある=サブ・カルチュアの状況』、美術出版社、1970年、p.105

- CTGはカルナップ以外にクリストファー・アレグザンダーの「SYSTEMS GENERATING SYSTEMS」も参照している。大泉によればCTGは「SYSTEMS GENERATING SYSTEMS」を援用し、「CGのプログラムを「生成システム」すなわち作品を創り出す論理(ルール)であり言語である」と考えていた。大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.271参照

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.230

- ibid, p.232

- ibid, pp.224-226

- 『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』、コンピュータ・エージ社、1973年 pp.52-59

しかし、そのコンピュータ・アートの芽は、日本でじっくりと成熟し、花開くのを 待たずに、むしろムリヤリにツギミをほどかれて開花され、そのまま立ち枯れ状態になってしまったように思われる。1970年の日本万国博が、その転換期のクライマックスを象徴するイベントだったといってもよいだろう。

未来のコンピュートピアをうたった日本万国博が、経営的な成功とはうらはらに、人間味を忘れたシステムや企業の讃歌に終始したと告発されてしまったとき、参加した多感な作家たち、なかでもコンピュータ・アートの前衛たちは、自分たちの足もとがくずれていくのを感じたようである。あるものは、彼等が結局は利用されるだけだったことに気がついたかもしれない。しかしあるものは、コンピュータ・アートが、 結局は非生産的なアートで、アトラクションにすぎないという企業の論理に反しきれず、コンピュータ・アートを続けていく気力を失ったかのようである8。

このようにCTGの解散と、1970年の大阪万博が日本の黎明期コンピュータアートの隆盛にブレーキをかけるかたちとなった。

CTGにおける芸術家とエンジニア

CTGは最大時10名のメンバーのうち、幸村真佐男だけは多摩美術大学のプロダクトデザイン専攻であったが、リーダーである槌屋治紀と山中邦夫と藤野孝爾と丹羽冨士雄が東京大学の機械工学科に所属しており、当時JBA(現東芝情報システム株式会社)に勤めていた柿崎純一郎も電気通信大学の電子工学科を卒業していた。大竹誠と岩下繁昭はそれぞれ武蔵美と武蔵工業大学の建築科で、残る長谷川武が河出書房勤務で京都大学の心理学専攻、佐々木三知夫が早稲田大学の商学部であった9。このようにCTGはメンバーの過半数以上が工学及び建築を大学で学んだグループだったのである。特に柿崎については、「コンピュータアートをやるからにはいずれハードウェアの開発が必要になる」と踏んだ槌屋に請われてCTGに参加したそうである10。実際にCTGは後述する1968年の個展でのメイン作品としてハードウェアを使った自動絵画装置《APM No.1》を生み出している。

このように多様なメンバーからなるCTGであるが、大泉によれば「CTGは全員で作品のコンセプトを議論し、(後半は少し異なったが)全員がプログラミングし、全員で 展覧会のセッティングを行い、それぞれが得意分野の専門誌・ 一般誌へ投稿した11」そうである。コンピュータアートを「アートと呼べるのか」というテーマについても、槌屋が「コンピュータ・アートの哲学」という文章を書いている他、渡辺茂研究室に属していた丹羽や、哲学を学んでいた長谷川、「人ピュータ」を提唱する大竹らが率先して哲学的な議論や批判を行なっていた12。

しかし、そのようなグループの中でも、CTGのメンバー内で幸村真佐男だけが唯一美大に在籍しており、グループ内で特に「芸術家」としての役割を担い、主に芸術面(美術批評的言説)から、芸術とシステムとを繋ぐことを志向していたと考えられる。後にレフ・マノヴィッチは1996 年にRhizome の寄せたエッセイ「The Death of Computer Art コンピュータ・アートの死13」において、「現代アート:デュシャンランド」と「コンピュータアート:チューリングランド」という区分を提示しているが14、幸村は(大学としても)主に「デュシャンランド」に属しながら「チューリングランド」へとアプローチしていたと考えられる。実際に幸村は「芸術――デュシャン・システム」という短い文章の中で、まさにデュシャンの<自分自身を決して繰り返さない>という言葉を引用し、それを芸術におけるシステムの話と重ねている。

芸術――デュシャン・システム

<自分自身を決して繰り返えさない>は、去年の秋・死んだ神話的ダダイスト、マルセル・デュシャンの言葉であった。<つねに変化する必要、けっして自分自身を繰返えさないという欲望・・・・・・。わたしはあの時代もちろんその気になれば、あの“階段を下りる裸体”をほかに10点も作ることだって出来たでしょう。実際は、それ以上何も作らないことに決意したのです。すぐにほかの方式の習作“チョコレート粉砕機”にとりかかりました。>

このデュシャンの言葉は人間を<システムの発生器>として規定する立場を表明している。それはコンピューター・アートを考えるとき一層の輝きと重みをもってせまってくる。従来の作家が一つの技法なり、テーマなりを発見し創造し、そのバリエーションとして作品群を作っていく。そこにはいわば一度作りあげたシステムの遺産相続人としての作家の姿がある。そのアンチテーゼとしてデュシャンの発言はある15。

このように、幸村は同じ制作の繰り返しを拒否するデュシャンの欲望と、コンピュータに繰り返し作業を担わせるためにシステムを構築することとを重ねて考察し、<芸術とはシステムの発見である>というテーゼを提出する。

- ibid, pp.52-53

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.24

- ibid, p.20

- ibid, p.272

- ibid, p.272

- Lev Manovich, “The Death of Computer Art”, Rhizome, 1996 https://rhizome.org/community/41703/

- レフ・マノヴィッチは「デュシャンランド」と「チューリングランド」のそれぞれが以下の特徴を持つと述べています。

・「現代アート:デュシャンランド」: 内容志向、複雑性、アイロニーと自己言及

・「コンピュータアート:チューリングランド」: 技術志向、シンプルさ(アイロニーの欠如)、使用する技術に対する真剣さ

芸術におけるシステムとはまずその素材と様式と技法である。それが決定された時、芸術の内容はもうそれでほぼ語られたことになる。油絵具とキャンバスを選び、それにフォーブのタッチでパレット・ナイフを使う時、その絵の内容、リンゴがかかれているか、人間が悲しそうな顔をしているかはそれほど関心あることではない。

<芸術とはシステムの発見である>というテーゼを提出し、デュシャンの<自分自身をけっして繰り返えさない> の言葉を再び繰り返して、その論証としたい16。

この幸村の文章は、デュシャンの言葉を介してメディウム決定論的な芸術観をコンピュータアートに見出したものとして捉えることができる。このように幸村は芸術サイドからシステムについて考察し、執筆することのできるCTG内でも稀有な存在だった。

CTGの個展と《APM No.1》

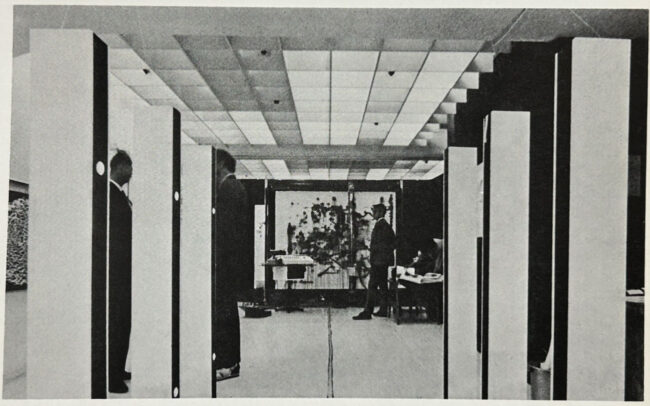

CTGは1968年9月5日から21日にかけて、彼らの活動における唯一の個展「コンピュータ・アート展 “電子によるメディア変換” media transformation through electronics」を東京画廊で開催し17、その様子は『グラフィックデザイン』 no.33, March 1969、講談社、1969年で紹介されている。(なお上記の幸村による「芸術――デュシャン・システム」の文章も同紙面に掲載されている。)

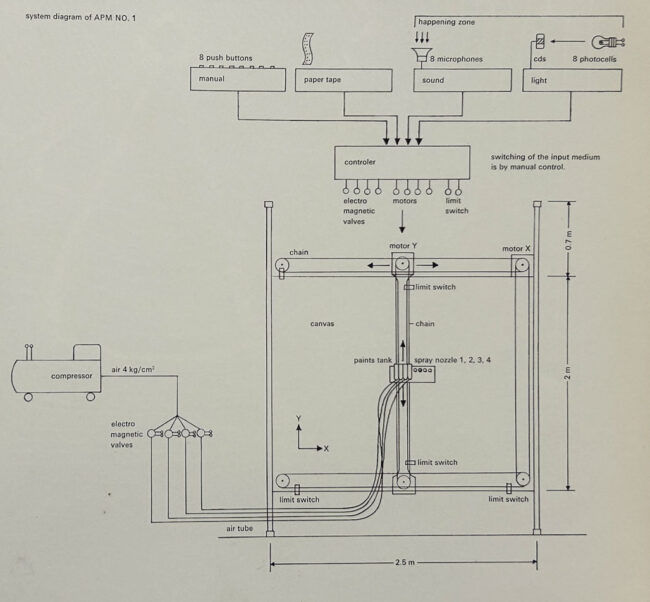

「“電子によるメディア変換”」というテーマは、今日であればレフ・マノヴィッチが提示した「ニューメディアの諸原則」の中の「可変性(Variability)」、「トランスコーディング(Transcoding)」が想起されるだろう18。この個展では「Cybernetic Serendipity」展に出品されたCG作品のシルクスクリーン版と《APM No.1 (Automatic Painting Machine No.1)》が展示された19。『グラフィックデザイン』 no.33では《APM No.1》について、以下のような解説が掲載されている。

自動絵画機械と呼ばれるもので、8本の柱から蹠光と音の情報をうけとり、それをX Y±の4方向の動きと4色のスプレーのon・off状態に変換し、絵を描く装置。コンピュータからの紙テープを読み込んで絵にすることも可能である。9[著者註:描画システムのことを指している]は押しボタンによって動く APM No.1。制作 CTG 20

- 『グラフィックデザイン』 33, March 1968、講談社、1968年, p.38

- ibid, p.38

- 東京画廊との繋がりは斎藤義重の推薦による。

- レフ・マノヴィッチ、堀潤之訳『ニューメディアの言語 デジタル時代のアート、デザイン、映画』、みすず書房、2013年、pp.69-97 レフ・マノヴィッチが「ニューメディアの諸原則」として掲げるのは次の五つ。「1.数字による表象」、「2.モジュール性(Modularity)」、「3.自動化」、「4.可変性(Variability)」、「5.トランスコーディング(Transcoding)」。

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.118

この解説で判るとおり、自動描画装置である《APM No.1》は、展示会場内に立てられた8本の柱によって観者やパフォーマーの動作に伴う光と音の情報を取得し、それを描画システムの挙動に変換する「座標言語マシン」であり、「日本で最初のインタラクティブ・インスタレーション作品21」であった。またその描画機構は「世界初のインクジェットプリンタ22」となっていた。これらの機構がハードとして作品に組み込まれたことから、この作品はその後日本で隆盛するデバイスアートの先駆けとも言われている。

《APM No.1》は「system diagram」を見れば判るとおり、仕様をしっかりと定めた上で構築されており、大泉によれば、基本設計は槌屋が、コントロール・ユニットは柿崎が、メカ部分は丹羽と藤野が中心となって制作した。そのため、この作品はCTGのメンバーたちの機械工学・電子工学の背景が存分に活かされた作品だと言っても良いだろう。私見では《APM No.1》という作品の存在がCTGの活動に、プロッタ作品やCGアニメーション作品だけでは得られないような、より一層の厚みをもたらしているように思われる。大泉もその著作『コンピュータアートの創生』の冒頭で、その研究の背景について説明する中で、1983年に大泉が入学した筑波大学の「情報処理概論」の授業に現れた、当時非常勤講師だった幸村真佐男による《APM No.1》の解説に、「入学以来最大の衝撃を受けた」と述懐している。《APM No.1》に「「すべてやり尽くされた」絵画の1つの回答と現代美術の本質」を見出した大泉は、その後自らも修了制作でドローイングマシンを完成させ、それ以降もそのシリーズを継続的に発表していくこととなる 。

《APM No.1》は8本の柱によるセンシングをトリガーとする自動描画モードと、操作盤によるマニュアルモードを備えていたが、前者についてはセンサ系の仕組みが思うように動かなかったそうである 。この結果はコンピュータアート、ないしメディアアートには付き物の具体的な困難だと言えるだろう。

- 『グラフィックデザイン』 33, March 1968、講談社、1968年、p.41

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年、p.123

- ibid, p.123

- ibid, pp.4-5

- ibid pp.128

『グラフィックデザイン』 33, March 1968に掲載された《APM No.1》のsystem diagram

『グラフィックデザイン』 33, March 1968に掲載された《APM No.1》の展示の様子 前方に8本の柱状のセンサが配置され、奥に APM No.1の描画システムが配置されている。

『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年、p.145 に掲載された原栄三郎による写真。APM No.1を操作する幸村真佐男。

芸術家とエンジニアを巡る議論

芸術と技術の対比については言うまでもなく長きに渡る議論の蓄積があるが、芸術家とエンジニアの対比についても黎明期のコンピュータアートの時代から今日のメディアアートに至るまで、度々議論の遡上にあがってきたテーマである。確かに、エンジニアはしばし、(今日においても)仕様をコードに置き換えるだけの存在として扱われることもあるが、『ハッカーと画家』でポール・グレアムが「私が知っているあらゆる種類の人々のうちで、ハッカーと画家が一番良く似ている」と述べている通り、画家とハッカーは「どちらもものを創る人間」という点で共通している25。そして、グレアムの言に従うならば、エンジニアは元来創造を担う存在であり、「ハッキングの最良の形態とは、仕様を創ること」であり「仕様を創るいちばんの方法はそれを実装すること26」である。

さて、ここで黎明期の日本のコンピュータアートの時代において、アートとテクノロジーを巡る二つの特集号(増刊号)が編まれていること、そしてそこでは芸術家とエンジニアをめぐる様々な意見が表明されていることに注目したい。その二つとは、まず1969年に出版された『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』であり、もう一つが1973年に出版された『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』である。

例えば、『美術手帖』の増刊号においては、E.A.T.を組織したB.クリューバーによる「芸術家と技術者」という文章(翻訳は中谷芙二子による)が掲載され、E.A.Tにおける芸術家とエンジニアの共同プロジェクト(およそ500例あるという)の「成功」について論じている他、山口勝弘による「サイバネティックスと芸術」が掲載されている。また、1968年に「Cybernetic Serendipity」展を企画したキュレーター、ヤシャ・ライハートによるE.A.T.に対する評も掲載されている27。芸術家とエンジニアなど多様なメンバーからなるCTGを高く評価したライハートであるが、E.A.T.についてはやや辛辣な評を提示している。

- Paul Graham、川合史朗監訳『ハッカーと画家』、オーム社、2005年、p.23

- ibid, p.24

- ヤシア・ライハート、堀田よし子訳「アメリカに見るグラフィックとエンジニアリングについて」、『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年 所収

- ibid, pp.194-195

- ibid, p.195

私は芸術とテクノロジーの間に何らかの連関があるのではないかと思って情熱を注いで研究を続けているのだが、今もってEAT そのものと、その目的とするところには疑問を抱かざるを得ないのである。私の抱く疑問とは極く単純なことである。EATの組織はエンジニアと芸術家の協力を助長。促進するために存在するのであり、したがって一方からの創造意欲と、他方からの技術的なノウ−ハウによって新しい芸術の形態が生まれることを期待するものである28。

このように述べるライハートが批判するのはE.A.T.が芸術家のやりたいプロジェクト情報を元に、それを実現するために協力できるエンジニアを紹介するというそのプロセスと、そこで変わることのない芸術家とエンジニアとの間の溝である。

このプロセスはあたかも、“見合い結婚”の名残りを思わせるが、しかし“見合い結婚”と決定的に異なっている点は、双方が同じ言語を話さないということである。多くの芸術家にとってはエンジニアリングはマジックであり、また、エンジニアにしてみれば芸術はやはりマジックなのである29。

また、ライハートはあるシャーロッツヴィルに住むエンジニアが自身でコンピュータ・クリエーションズと称する会社を作り「まあ“美しい”とは言えるものの、さして注目に値しない色付きのコンピュータ・グラフィックスを作り、一枚50~200ドルでかなりの枚数を販売している」事例について言及し、「EATの活動はいささか自意識過剰気味で無理をしているところがあるのに反して、他に見られる活動はより自然発生的である」と肯定的に評した上で、「この発展の中に見られる主な興味は質ではなく量である。そして異様なスピードで描かれるイメージで塗りつぶされた何千枚もの紙がエンジニアによって、芸術としてではなく、自らの楽しみのためのグラフィックとして造り出していくという事実であろう。」と述べている30。

このライハートによるE.A.T.評は、坂根巌夫が『メディアアート創世記 科学と芸術の出会い』で言及していたIAMAS発足当初のエピソードと重なる。次のような内容である。

IAMAS発足当初、さすがに理工系の出身者と文化系、芸術系出身者が混在するコースでは、学生たち自身にかなり戸惑いもあったようだ。二つの異なる世界をどうつなげるかに教員たちも苦労した。最初のうちは理系出身者から、芸術系出身者のアシスタント役になっているようだという不満がもち上がり、両方が互いに理解し合い協力しあえるためのワークショップを設けるなど、さまざまな試みもした31。

このように、エンジニアはしばし、芸術家のアイデアを実現するアシスタント的な役割を担ってきた。そのような芸術家とエンジニアとの関係でも両者にとって成功と言えるような事例は多くあるに違いないだろう。しかし、槌屋が「いまや, コンピュータ・アートは, エンジニアの新しい関係を欲している」と述べたように、「デュシャンランド」と「チューリングランド」を跨ぐようなタイプのアーティスト兼エンジニアが現れることや、エンジニアが作ったものがそれにふさわしい仕方で正当に評価される状況がより求められていると考えられる。そして、私見では今日においてまだ十分とは言えないものの、そのような新たな動向が現れているように思う。

1973年に出版された『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』においても、芸術家とエンジニアの関係は大きなテーマとなっており、渡辺茂の「技術と芸術」が掲載されている他、鎮目恭夫が芸術と科学の違いについて論じた「ネオンとネクタイ」や、山田学が「アーチストとエンジニア」と題する章を書いている「コンピュータ・アートと映像」という文章が確認できる。(なお、今回紹介することはできないが、中原佑介、鎮目恭夫、渡辺茂は『美術手帖』と『コンピュートピア』の両方で文章を掲載しており、日本の黎明期コンピュータアートを巡る言説における彼らの存在感を感じさせる。)

科学評論家・美術評論家であり、科学についての深い学識を持つ鎮目恭夫は、一貫してコンピュータアートに対しては冷静な(時に冷徹な)評価を下しており、「ネオンとネクタイ」では銀座で1969年に開催された「国際サイテック・アート エレクトロマジカエレクトロマジカ」展を振り返ったかと思えばネオンサインを神秘化したショーとして批判し、雑誌の広告に「電子計算機が作る芸術」として掲載されたコンピュータによる新奇なデザインのネクタイを、ネオンとあわせて私には不要なものとして切り捨てている。このようにコンピュータアートが生み出す新奇的なビジュアルを批判する鎮目は、コンピュータ・アートの主な価値は今のところ、「芸術と科学との本質についての考究をうながす刺激と機会を与えてくれているという反面教師的価値のみである」と述べている32。

山田学の「コンピュータ・アートと映像」では、ジョン・ホイットニーの歩みの紹介とともにコンピュータアニメーションの歴史を紐解いている。その中で、アニメーションフィルムの制作のための言語“BEFLIX (BELL FLICKS)”を開発したベル電話研究所のK・ノールトンについて紹介し、その“BEFLIX ”を利用して10本の「コンピュータ・フィルム」の制作を行なったアーティストのS・ヴィンダービークとのコラボレーションの重要性について言及している。山田によれば、ノールトンと同じくベル電話研究所に属し、同時期にコンピュータフィルムの制作を行なっていたマイケル・ノルの技術もヴィンダービークによって飛躍することができた。

ところで、アーチストと、彼によって 動かされるべきコンピュータの間には、 越え難い障壁が横たわっていたのである。ヴァンダービークは、ノールトンというエンジニアとのコラボレーションによってコンピュータ・フィルムを生みだしたし、ノルの技術も、ヴァンダービークのアーチストとしての経験によって、ベルの実験室から跳躍することができたのである。

ノルのコンピュータ・フィルムにおけるパイオニアとしての評価に比べて、アートとしての評価が決して高くないのは、結局、作品としての表現、すなわちテクスチュアーに、十分人を満足させるだけの密度を書いているからではないかと考えられる33。

- エンジニアによる「自然発生的」な制作活動は、今日においてはジェネラティブアートの領域でのクリエイティブコーディングの活動や、グラフィックデザイナーたちが日々の制作物をSNS上で共有している状況に見られる。

- 坂根巌夫『メディアアート創世記 科学と芸術の出会い』、工作舎、2010年、p.79

- 鎮目恭夫は、例えば次のように、コンピュータアートが商業主義社会の中で進化していく危険性について指摘している。「電算機芸術なるものは、あたかも、生物が遺伝子の無方向的突然変異と適者生存的自然淘汰によって進化してきたのと同様な仕方の進化を商業主義的社会の中でしてゆくことになる危険が少なくない。もしそうなれば、その結果は、人類以外の動物における科学や芸術の発達よりいっそうみじめなものになるであろう。」 『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』、コンピュータ・エージ社、1973年、p.36

- 『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』、コンピュータ・エージ社、1973年、p.121

- 「ディスカッション 芸術とテクノロジー」、『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年、p.153

出席者は秋山邦晴、伊藤隆道、伊藤隆康、幸村真佐男、坂本正治、槌屋治紀、山口勝弘、中原佑介(司会)

山田が紹介するこの事例のように、時としてテクノロジーやエンジニアという存在はアーティストのアイデアや示唆によって、新たな局面へと向かうことができる。そのような、芸術(家)がもたらすセレンディピティについては、『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』に掲載された「ディスカッション 芸術とテクノロジー」という座談会における秋山邦晴と槌屋との次の会話にも現れている。

秋山邦晴:(略)技術家は、つねに商品化する電子機器として回路を考える。そこでその回路が、AからBにいってCにいく、既にある技術体系の発展の過程で終わっていたと思う。ところが、彼らがやっているのは、A、B、C、その体系や組織をちゃんと知っている上で、それがCに行かないようにし、B‘のほうに回路を曲げてしまう。だから今までの、ぼくたちの身の回りにあるテクノロジーとはちがった異質のものとしてのあらわれ方をするわけですよ。つまり芸術家がシステムとしてのテクノロジーの問題を試み出しているのではないかと、ぼくは思っているのだけれども……。

槌屋治紀:とてもおもしろいと思いますね。技術そのものは、かなり設定された目的に向かってしか進まなかったし、しかもそういう風にして作られたものしか、ぼくらの回りにない。そういう場合に、芸術家と言われる人たちが、なにかやるといったら、いちばん本格的な方向に向かっていくと、僕は感じますがね34。

『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年

『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』、コンピュータ・エージ社、1973年 表紙は幸村真佐男の《飛躍 Leap》 で、日本IBMの依頼により作られた。

工学者・芸術家の佐々木睦子

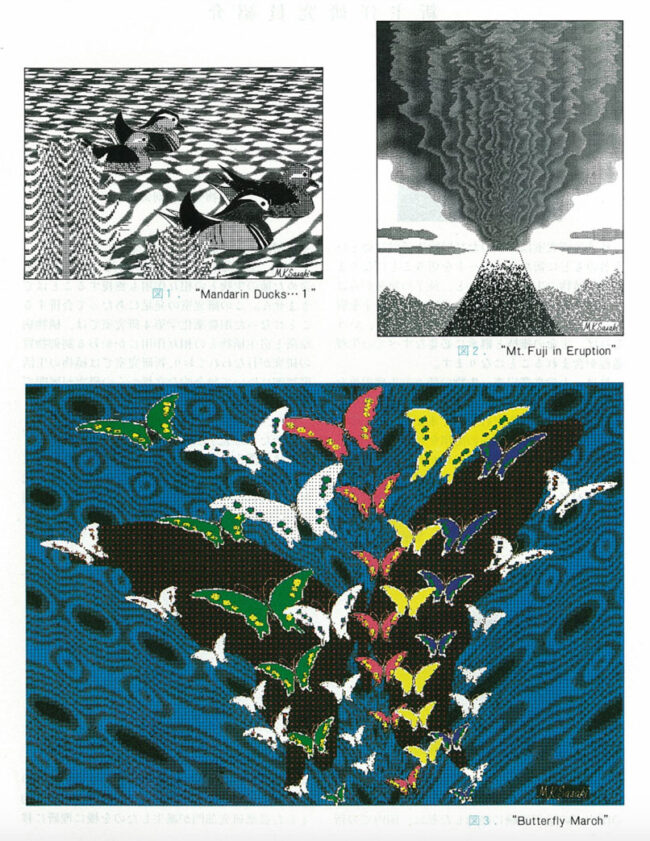

最後に工学者で、コンピュータアートのアーティストでもあった佐々木睦子について確認することとしたい。佐々木は日本語の文献において、コンピュータアーティストとして紹介される機会が極端に少ないように思われる。しかし、「Mutsuko Sasaki Computer Art」等でGoogle検索すれば、佐々木の作品が英語圏のサイトで紹介されていることがわかる。例えば、佐々木のひまわりと蝶々を描いた作品は『Computers and People』誌の1976年4月号の表紙を飾っている。佐々木睦子は佐々木建昭との共著論文や共作も多く発表している。例えば『Computers and People』誌の1981年11-12月号では二人の共著論文「Generating Mathematical Patterns in Computer Art -Part 1」が掲載されている。

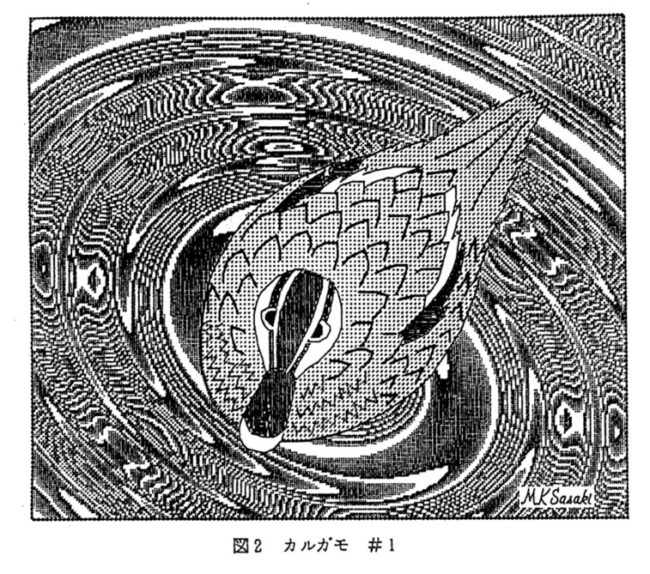

私が佐々木の存在を知ったのは三井秀樹の1988年の著作『コンピュータ・グラフィックスの世界』に掲載されたカモを描いた作品《おしどりⅡ》(1967年35)を通じてであるが、ちょうどその作品を発見した時、私は近所の公園の池でカモの親子を眺めていた。三井によれば、佐々木は『Computer and Automation(後のComputer and People)』誌で開催されていた、「コンピュータアートコンテスト誌上展」に参加していたようである36。つまり、黎明期から活動するコンピュータアーティストの一人なのである。また、私は「メディア芸術カレントコンテンツ」のサイトで掲載された記事「再コード化プロジェクト──コンピューター・アートのアクティブ・アーカイブ」において、佐々木睦子の名前が川野洋と並んで記載されているのを見つけた37。その後の調査で佐々木睦子が理化学研究所・情報科学研究室に所属していた技師であること、また、情報処理学会などで様々なコンピュータグラフィックス技術についての論文を発表していたことを知った。

佐々木睦子が日本のコンピュータアートの言説においてほぼ言及されていない理由として、彼女が工学者であったこと、70年代は『Computers and People』誌などで作品を発表していたがその後は工学系の学術誌をメインに作品発表を行っていた(と思われる)こと、また作風が具象画であったこと、そして女性であったことなどが要因だったのではないかと考えられる。佐々木はあくまでも工学者として作品の制作を行ったため、積極的に芸術家という肩書で活動したり、美術業界と関わろうとしたりはしていなかったように思われる。

佐々木の作品は確かに具象画ではあるが、カルガモの作品に見られる水面の描写や、噴火する富士山を描いた作品の煙の描写などにおいて、複雑なアルゴリズムが用いられていることがわかる。また、佐々木の1992年の論文「コンピュータを用いた絵画生成38」を確認すると、コンピュータで絵画を生成する手法として、具象画の輪郭線を生成するための「ワイヤフレーム法」や、ある規則に従ってデータ変換を行う「データ変換法」、DO IF文を用いる「アルゴリズム法」、細片を継ぎ接ぎする「パッチワーク法」、数式を用いる「関数法」、「フラクタル法」、光の反射率を計算する「レイ・トレーシング法」などが挙げられている。佐々木はこれらの手法を、ART(Artistic Realistic Technician)と呼ぶ独自のシステムを構築することで実現し、画素には「/, −, +, *」等の文字を用いているようである。なお、1987年発行の『理化学研究所ニュース』No.94、September 1987に掲載された佐々木の「コンピュータ・アート」と題する文章を確認すると、これらの手法の命名は佐々木自身によるものとの記載がある。また、佐々木は次のように自身のコンピュータアート観を披露している。

- 三井秀樹『コンピュータ・グラフィックスの世界』、講談社、1988年、p.70の記述に基づくが、《おしどり》の制作年代について他の情報を得ることができなかった。

- 『Computer and Automation』にて1963年から毎年8月号で行っていた「コンピュータアートコンテスト誌上展」は若手の登竜門的な位置づけとなっており、CTGや川野洋、出原栄一、下村千早、橋本創造、そして佐々木睦子が参加していた。三井秀樹『コンピュータ・グラフィックスの世界』、講談社、1988年、p.70参照

- この「再コード化プロジェクト」の記事にはなぜか執筆者はクレジットがないが、内容と最後の関連記事のリンクから馬定延の文章ではないかと推察する。この記事で紹介されているRecord Projectのリンクは残念ながら現在失効しているようである。Rhizomeの記事は確認することができた。https://mediag.bunka.go.jp/article/post_206-612/

- 佐々木睦子「コンピュータを用いた絵画生成」、『情報処理学会研究報告グラフィクスとCAD(CG)』、1992年63号 所収https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=38850&item_no=1&page_id=13&block_id=8

自動作画の観点から言えば、現在のコンピュータ・アートはまだまだ生まれたての赤子のようです。

でもこれでよいのかも知れません。現在のコンピュータが作り出している美は、人間的感情が伴わない機械のような美なのですが、それこそ従来は描かれることが少なかった新しいタイプの美なのです。コンピュータに人間の真似をさせようとすればするほど、どこかで見たような絵を作るだけ、ということになりかねませんから。

この佐々木の発言は川野洋がコンピュータを学習する子供のように見なし、人間の模倣を超えたコンピュータ自身による表現を目指していたことに重なるようである。確かに川野であれば具象画をコンピュータに描かせることについて否定的な意見を持ったであろうが、佐々木と川野の根底にあるコンピュータアート観は一致する部分も大きいだろう。また、佐々木はジョン・ホイットニーの作品《Arabesque》を高く評価し、「最近のドギツイ作品に比べれば地味ですが、アイディアの卓越性と作品の優雅さの点で、今だに他に抜きんでていると思います」と述べている。

佐々木睦子「コンピュータを用いた絵画生成」、『情報処理学会研究報告グラフィクスとCAD(CG)』、1992年63号に掲載された《カルガモ #1》

『Computers and People』誌 1976年4月号の表紙

『理化学研究所ニュース』No.94、September 1987に掲載された佐々木睦子の作品 佐々木はこれらの作品の全てを理研の計算機室の装置で生成した

おそらく、佐々木のように肩書きが工学者(エンジニア)であることによって(時には女性であることによって)、十分に注目されてこなかったアーティストたちが、これまで多く存在し、今日においても存在するのだろうと想像する39。その背景にはやはり「デュシャンランド」と「チューリングランド」の溝が存在するのだと考えられるが、今日において美術(批評)や哲学においてメディア論・メディウム論が担う役割が大きくなっていることから、彼・彼女らの作品や技法を学び、日常化したデジタルメディアとその芸術を語る工学的な語彙を拡張していくこと、つまりは、「デュシャンランド」と「チューリングランド」の融合が重要となるはずである40。

芸術家とエンジニアとを巡る問題を解決するアプローチとして、芸術家とエンジニアとが良好に協働する方向と、芸術家がエンジニアにもなる方向、エンジニアが芸術家になる方向、そしてエンジニアがエンジニアのまま制作した作品を芸術として評価されるようにする方向とがあるように思われる。確かにエンジニアは美術史の文脈や、アートワールドの慣習を踏まえてはいないであろうし(そのようなものを踏まえている芸術家も少ないだろう)、そもそも芸術的に評価されることを求めていないケースも多いと思われる。

芸術家とエンジニアは、単に肩書きの問題に過ぎず、肩書きにとらわれる偏見がなくなるのであればそれだけで十分なのかもしれない。何れにせよ芸術家とエンジニアとの間の厭わしき壕は、コンピュータを使った制作の今日的な広がりを適切に受け止めるためにも、跳躍すべき課題だと言えるのではないだろうか。

次回は、出原栄一の作品とそのコンピュータアート観について考察する予定である。

- コンピュータによる造形の研究は言うまでもなく、デザインと工学の領域に属する。それらの領域で蓄積された研究や議論をアートワールドや美術批評はこれまであまり触れることがなかったであろう。例えば、東京工科大学でメディア学を教えていた渕上季代絵は、コンピュータによる造形についての教科書『コンピュータアート (新コンピュータサイエンス講座) 』を、1996年に理工系を主な対象読者とするオーム社から出版している。

- 具体的にはコードや、アルゴリズム、数学を、ある種のメディウム、オブジェクトとして捉え、作品の主要な構成素として考察するような実践が必要だと考える。

- 美術批評や哲学においてメディア論・メディウム論の重要性が増している歴史的な(美術批評史的な)経緯については、北野圭介『ポスト・アートセオリーズ』、人文書院、2021年の第3章「ポストセオリーという視座」を参照。

また、大泉和文は『コンピュータ・アートの創生』の「第5章 結論」の「5.メディア・アートから「メディア」の冠を外すとき」において、「メディアアート」や「テクノロジーアート」はその「「メディア」や「テクノロジー」という冠を外し、単なる「アート」にすること、「アートの本流の1つに位置付けることが、現在の美術に関わるものの使命ではなかろうか」と述べており、今日に続く課題であると考える。

- 馬定延『日本メディアアート史』、ARTES、2014年

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年

- 『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年

- 『コンピュートピア別冊 コンピュータ・芸術 テクノロジーと社会/アートと人間の間』、コンピュータ・エージ社、1973年

- 『E.A.T.―――芸術と技術の実験 NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]』 NTT出版、2003年

- 畠中実「アート&テクノロジーの様相―――メディア・アート、マクルーハン、パイク」、田中正之編、『現代アート10講』、武蔵野美術大学出版局、2017年

- 久保田晃弘+畠中実編『メディアアート原論』、フィルムアート社、2018年

- Lev Manovich, “The Death of Computer Art”, Rhizome, 1996

- Paul Graham、川合史朗監訳『ハッカーと画家』、オーム社、2005年

- 『グラフィックデザイン』 33, March 1968、講談社、1968年

- 坂根巌夫『メディアアート創世記 科学と芸術の出会い』、工作舎、2010年

- 坂根巌夫『科学と芸術の間』、朝日新聞社、1986年

- 三井秀樹『コンピュータ・グラフィックスの世界』、講談社、1988年

- “Computer and People” April 1976, vol.25, No.4, Berkeley Enterprises Inc, 1976

- 佐々木睦子「コンピュータを用いた絵画生成」、『情報処理学会研究報告グラフィクスとCAD(CG)』、1992年63号 所収

- 『理化学研究所ニュース』No.94、September 1987、理化学研究所、1987年

- 北野圭介『ポスト・アートセオリーズ』、人文書院、2021年

hasaqui

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。