さて昨日はJon Rafmanの映像展示「Codes of Honor」と、「erysichthon」について書いたので、本日は2つ目の部屋についてレポートしたいと思います。2つ目の部屋にも映像の作品が2つ展示されていました。

今回の展示でまず印象的だったのが、インターネットを介して見ていた作品をやっと生で観れたということでした。あたりまえのことだけれど、PCのスクリーンから眺めるのと、実際に作家の意図したセッティングで作品を眺めるのとでは入ってくる情報の量が全く違います。とくに面白かったのが、作品を体験しているほかの観客たちのリアクションが見られたことでした。

静かに作品を鑑賞することが多い日本と違って、こちらの観客たちはわりと楽しそうに作品に接しているのをよく見かけます。これは文化の違いだと思いますが、Jon Rafmanのようなちょっと危険な内容の作品にも、子供やカップル、家族たちが素直に騒いだり、楽しんだりしている姿にはちょっと驚かされました。

それはこの展示が、ただ映像を鑑賞する映像インスタレーションではなく、すべてにおいて体験型の仕掛けが採用されていたというのが大きかったと思います。ほんとにちょっとしたことなのですが、こういう手際には作品をシチュエーションに合わせてグレードアップしていくアーティストとして技術力を感じさせられました。

さて、2つ目の部屋の作品のひとつが「Mainsqueeze (Hug Sofa)」というものです。去年あたりにNYで展示していた作品ですね。

https://vimeo.com/100324610

NYの展示は未見なのでどんな展示形式だったかわからないのですが、今回の肝は展示タイトルのカッコの部分にあります。展示を鑑賞するのに3人掛けのソファーが置いてあるのですが、これが特殊な形状になっていて、名付けて「Hug Sofa」。ソファの形状が、背もたれのサイドから突起状のものが前面にせり出ており、鑑賞者を包み込む形になっているのです。映像を見ようと思うと、そのソファーの中に無理やり体を押し込めないとなりません。そして座ってみると、鑑賞者はソファー自体に包み込まれている感じになります。

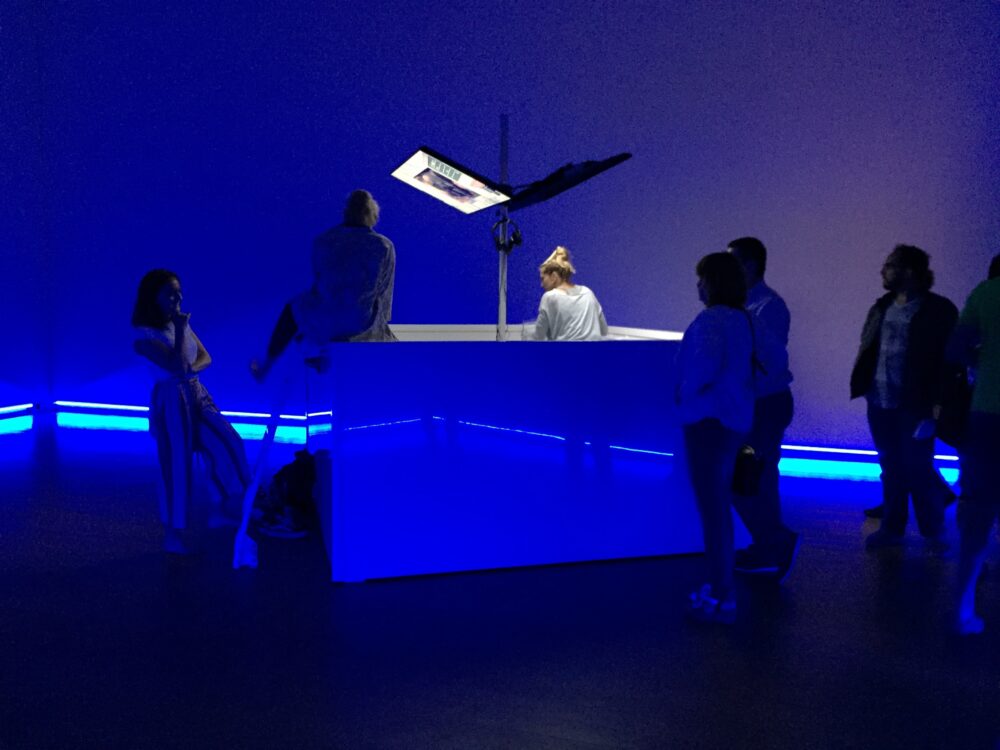

ふたつ目の作品は「Still Life(Betamale)(Ball Pit)」です。こちらの映像も以前の作品ですが、鑑賞方法がかなり変わっています。白い仕切りで囲い込まれた中に大量の白いボールが詰め込まれていて、鑑賞者はそのボールの中に埋まりながら見上げる形で映像を鑑賞する形になります。今回の展示のメインはこのJon Rafman風呂といったところでしょうか。

視覚で入ってくる人の体験する情報への共感度が、いろいろな仕掛けで強められるということはみなが知っていることだと思います。そのもっとも身近な例はゲームだと思いますが、簡単なインタラクションを導入するだけでも、体験のシンクロ率は上がります。またたとえインタラクションが0であっても、文学などのように表現の力でまるで書かれていることが自分自身に起こっているかのように感じることもありますよね。これらは、人間に備わった、コントロールできないイマジネーションの力にほかなりません。

逆に言えば、人間は受け取った情報に簡単にシンクロを起こしてしまうということです。Jon Rafmanは今回の展示で、そうした人の感情移入の仕組みをいろいろと検証しようとしているように思えました。視覚に異なる世界を再現しようとするのがヴァーチャルリアリティだとしたら、今回彼が作り出したもっと触知的な感覚です。たとえば最初の部屋にブランコが置いてあるのは、その映像作品にブランコが登場するからにすぎないのですが、やはり鑑賞者は実際に類似の体験を味わうことで、映像の世界にこれまでとは異なるやり方で没入することになるのです。これはまさに、新しいヴァーチャルリアリティだといえるのではないでしょうか。

いつもよりちょっと長くなってしまいましたが、今回の展示についてはこれで終わりです。Jon Rafmanというアーティストにはもっといろいろな側面があるので、もしこの後、ベルリンビエンナーレで彼の作品に出会うことができたら再びレポートしてみたいと思います。

Stedelijk Museumで開催中のJon Rafman個展について①