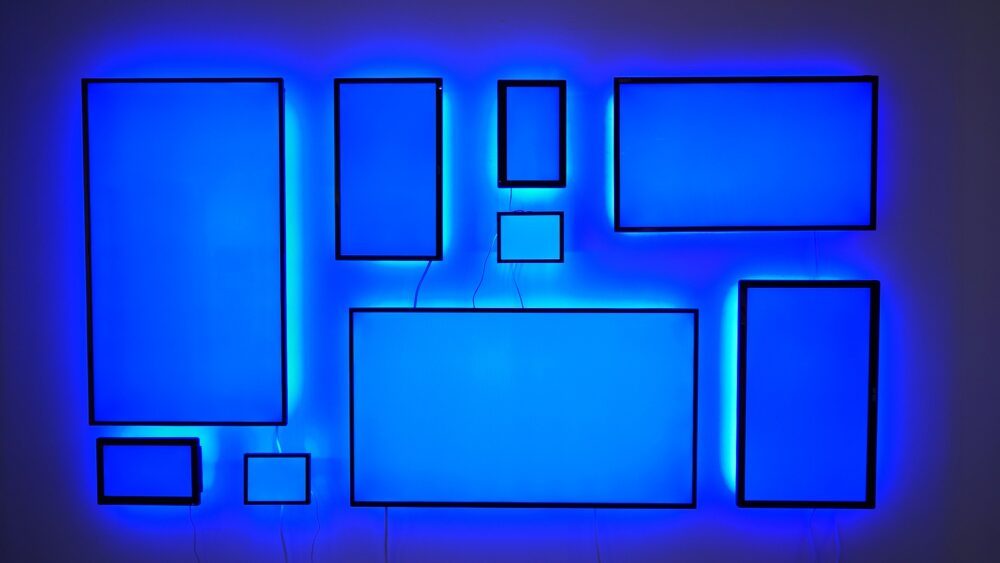

エキソニモの個展「Milk on the edge *」で展示されていた《201703EOF》、《201704EOF》、《A Sunday afternoon》はそれぞれディスプレイを用いた作品であることは間違いない。しかし、これらの作品のうち、《201704EOF》、《A Sunday afternoon》はしばらく見ていると「ディスプレイ」の存在が危うくなってくる感じがある。《201704EOF》のディスプレイは全面が青く塗りぶされたように光っており、9つのフレームが青い光に浮かぶ黒い枠線のように見えてくるし、《A Sunday afternoon》のディスプレイは白色、水色、緑色などの絵具で塗りつぶされており、光の明滅がつくる映像は見えなくなっている。このようにエキソニモの新作は、ディスプレイが「ディスプレイ」として機能するために必須だと考えられる「映像」がなくなっているような感じを見る者に抱かせる。そこでのディスプレイは光で塗り潰されるとともに、絵具でも塗り潰されている。「塗り潰されたディスプレイ」は何を示しているのだろうか。

フレームを光に寄せる

《201703EOF》は単体のディスプレイに動きのある映像が表示されているのに対して、《201704EOF》、《A Sunday afternoon》は複数のディスプレイが用いられていて、映像を含めて作品で動きを示すものがない。このことから、《201703EOF》はディスプレイ単体かつ映像に動きがある《Body Paint》、《Heavy Body Paint》から《201704EOF》、《A Sunday afternoon》へと至る過渡期の作品だと考えられる。《Body Paint》と《Heavy Body Paint》では、ディスプレイの光がヒトとビンとを表示しつつ、フレーム内のその他の部分が絵具で塗りつぶされていた。その結果として、光とモノとのあいだで揺れる境界線上で、光がモノに擬態していく様子が見られた。《201703EOF》ではシンプルにディスプレイの黒いフレームが光とモノとの境界線として示されている。ディスプレイの内と外とを区切るのは、フレーム本来の機能である。しかし、ディスプレイの裏側につけられたLEDライトが光り、ディスプレイ裏側の壁が照らされるということが、フレームを通常とは異なる条件に置く。ディスプレイの表と裏からは異なる色の光が放射されているため、フレームはふたつの色の光に挟まれているように見える。

《201703EOF》のディスプレイ中央部には何も映っていないけれど、ディスプレイの縁に沿ってフレームを照らし出すような赤、青、緑といった色が緩やかな移行を繰り返している。それと呼応するように、ディスプレイ裏側の光も様々な色へのトランジションを繰り返している。フレームを挟むふたつの光のトランジションを見ているうちに、ディスプレイ周囲のどこに焦点を当てて見ているのかわからなくなっては、瞬間的に意識がフレームに集中することが起こる。しかし、しばらく見ていると、また作品のどこを見ているのかわからなくなる。このような意識の揺れは、ふたつの異なる色のトランジションがとらえどころのない感じで繰り返され、その光に挟まれたフレームが動くことない確固としたモノとして目の前にあるから起こるのだろう。《Body Paint》と《Heavy Body Paint》はディスプレイを塗りつぶした絵具と映像との境界線が揺らぐことで、光がモノへと擬態するような認識のバグを引き起こしていた。《201703EOF》では逆に、色のトランジションを繰り返す光が、ディスプレイの最も外側にあり、モノとして動くことのないフレームを挟み込んで、光の領域に組み込もうとしているように見えるのである。

視覚のルールでは、光があるときだけ物が見える。この不動の視覚典範が、テレビでは完全に破られている。われわれは経験に照らして、そのルール破りを直ちに見破る。一方視認的には、テレビ画面は、光色をもつことによって、家具より前に突出する。だがその瞬間、画面周囲を囲んでいる四角形、つまり〈窓を演出するフレーム〉を認めた脳は、光色画面の突出する事実のほうを否定して、正常位置に後退するよう訂正することを知覚に求める。その結果われわれが認めるのは、光色画面が、前に出て見えながら、前には出ていないという、知覚的横車の状態である。その矛盾作業は眼のレベル(光学反応)と脳のレベル(認知)の軋轢であって、過大なストレスの一因となるのは当然のことである。1

《201703EOF》を考える前提として、「色」という観点からヒトの感覚を人類史的スケールで論じた小町谷朝生が指摘したテレビの映像とフレームとの関係を参照したい。ここでのテレビはブラウン管であるが、液晶ディスプレイもブラウン管と同様に表面が光っており、その周囲にフレームがあることは代わりがない。むしろ、ディスプレイそのものが「窓」そのものになっているといえるため、小町谷の指摘がより当てはまるフレームに囲まれた光る平面ができたといえるだろう。小町谷が指摘する通りフレームはディスプレイ内部の光と物理世界のモノとを分けるものである。しかし、ディスプレイのフレームは厳然とふたつの世界を分けているとは考えられない。その理由は、フレームの素材であるプラスチックが示す色の特性にある。小町谷は別の著書でプラスチックについて次のように書いている。

我々が目にする日用品のプラスチックスは、肌がつるつるで透明感がある色をもっている。そのような性質の対象は表面がよく見えない。それだから、色だけがポンと見えてくる。通常、物体は形と色と肌とがいっしょに目に入る。その状態は、不透明色な物体の場合によく認められる。だが、プラスチックスのように透明色めいていて表面がよくつかめない対象の場合は、物体の形態から色調が遊離して感じられやすい。つまり、形と色とが分離して見えやすい対象なのだ。不透明色の場合に一つであった色と形は、このように透明色では二つの要素に分化する。その分化し遊離化した色彩を、物体に所属する色を「物体色」と呼ぶのに対して、「情報色」と呼ぶことにしよう。その言葉を使って言えば、プラスチックスは物体色であるよりは情報色でありやすいのである。このような物質は、ガラスのようにほぼ透明なものを別とすれば、今迄の生活物品のなかには出てこなかったのである。少なくともこのようには大量にはなかった物品である。その点が視覚作用の観点からは実に興味深いわけである。2

小町谷はディスプレイのフレームがモノとして担っている光の平面を押さえる役割とプラスチックの性質とを接続しなかった。けれど、液晶ディスプレイのフレームはプラスチックでできているならば、このふたつは合わせて考えみる価値があるだろう。コンピュータと接続されたディスプレイが物体から遊離したRGBの数値で指定可能な文字通りの情報色を表示し、その光をモノでありながら情報色に近い色を示すプラスチックのフレームが取り囲んでいる。このことから、フレームは確かに光とモノとの世界とを分けるものではあるけれど、同時に、光からモノの世界へ、逆に、モノの世界から光の世界へと、ふたつの世界を情報色を経由して、トランジションさせる緩衝地帯として機能しているとも考えられる。

《201703EOF》でトランジションを繰り返しながら画面の縁を彩る様々な色の光は、フレームよりも前に出ようとする。しかし、ディスプレイの黒いフレームが表面の光を枠内に抑える。このときすでに、ディスプレイと接する黒いフレームのモノ性は情報色を経由して、光側に引き寄せられている。さらに、《201703EOF》ではディスプレイの裏側からも光が放たれている。この外側からの光もまたディスプレイ表面の光を後退させようとするフレームを光の領域に引っ張るのである。両側を光に挟まれたフレームは光の平面が前に出てくるのを抑えつつも、そのモノ性は表裏両面からの光に融解していく。そのような状況のなかで、ディスプレイのフレームは表と裏との光に挟まれて、鮮明な黒色を示すようになる。それは光を発せずに何も映すことがない画面中央部よりも鮮やかで透明感あふれる黒であり、フレームが光の領域に引き込まれていることを示すのである。しかし、色のトランジションを繰り返しながら、朧気な輪郭を示す光に挟まれたフレームは動くことがなく、明確な輪郭を示し続けてもいる。フレームはモノ性を光側に引寄さられながらも、不動という点でモノとしてあり続けているのである。《201703EOF》のディスプレイのフレームはモノと光とのあいだで揺れ動いている。だから、この作品を見る者はフレームを含んだ光がつくる情報色の曖昧な領域のどこに焦点を合わせればいいのかわからない状態と、モノとしてのフレーム自体に焦点が合ってしまう状態を繰り返すことになるのである。

世界を独自の濃度で見せるディスプレイ

モニターの画面全体を覆う青い映像と、背面を照らし出す青いLEDライト。モニターの中にあるデジタル・イメージと、物質世界を照らし出すLEDライトが発光することによって、その間にあるフレームを照らし出し、現代人がとらわれている枠組みそのものを浮かび上がらせる作品。3

エキソニモは《201703EOF》でフレームをモノと光の領域のあいだに移した。その発展系と考えられる《201704EOF》は、9つのディスプレイで構成され、ディスプレイは表と裏から青い光を放ち続けて、ディスプレイ表面はもちろんのこと、裏側の壁までも青色で塗りつぶしているような作品になっている。「塗りつぶし」は、エキソニモが《Body Paint》から用いている手法である。

ペインターがディスプレイにペイントする場合、多くの場合はその人が別のメディアにペイントしていたスタイルの延長として行なっている場合が多く見られます。エキソニモに関しては元々ペイントしていないので、ペイントスタイル自体がありません。そんな中、選んだ方法は「塗りつぶす」という方法です。一番最初にこのやり方で作った「Body Paint」では、まず人間の体をボディーペイントしてから撮影し、その映像を映したモニターの、人間以外の部分(余白の部分)を同じ色で塗りつぶすという方法で制作しました。4

「塗りつぶす」という手法から考えると、《201704EOF》の方が《201703EOF》よりも《Body Paint》や《Heavy Body Paint》に近い作品となるだろう。しかし、《201704EOF》には映像に動きがない。その代わりに、作品が複数のディスプレイで構成されるようになっている。9つのディスプレイを配置して、その表と裏から放たれる光を重ね合わせて、単体のディスプレイを超える領域を青い光で塗りつぶす。複数のディスプレイには各々フレームがあるけれど、それが作品全体の境界ではなくなり、青い光がつくる曖昧な境界が生まれている。9つのディスプレイの各フレームは、より大きな青い光の平面のなかに組み込まれている。

エキソニモは《201703EOF》で掴んだフレームを光に寄せる技法と「塗りつぶし」とを組み合わせて《201704EOF》を作成したのだろう。だから、《201704EOF》は複数のディスプレイを用いて、映像も動きがない青一色にすることで、ディスプレイのフレームを跨いだより大きな領域を塗りつぶした平面をつくり、モノとしてのフレームが作品全体の領域を区切ることを無効化する。《201703EOF》はフレームを境界として、見る者の意識がモノと光とのあいだで揺れることになったけれど、《201704EOF》ではフレームと映像とのあいだでの焦点の切り替えが起こることがなく、一面の青い光を見ているという感覚になる。そこでは、フレームのモノ性がほぼ青い光のなかに融けて出してしまい、青い光の一区切りをしめす黒い線となっているように見える。

《201704EOF》には、2種類の光の平面が生まれている。ひとつはディスプレイの光がつくる情報色から生じている9つの平面であり、もうひとつはディスプレイ裏側のLEDの光が壁の物体色をLEDの青い光で塗りつぶして情報色に近い状態にした平面である。9つの情報色の青い平面とLEDがつくる情報色もどきの青い平面とが重なり合って、ディスプレイのフレームを超える青い光がつくる情報色の平面が生まれる。そこで、フレームはディスプレイ前面の青い情報色とディスプレイ背面の青い情報色もどきに挟まれている。ディスプレイ前面の青い情報色からみれば、フレームは物体色にちかい情報色であり、ディスプレイ背面の情報色もどきからすれば、同じような情報色もどきとして存在することになる。そして、これらの情報色と情報色もどきのふたつの青い平面が映像として動かないがゆえに、《201703EOF》で成立していた光と黒いフレームのモノ性との対比が成立しない。だから、《201704EOF》のフレームは青い情報色を示すふたつの平面がつくる大きな青い光の平面のなかにモノ性を強調することなく存在し続ける。すべてが情報色にちかい青い色でつくられた平面は、9つのディスプレイを含むそれ自体がモノから逃れるような透明感に満たされている。そして、透明感に満ちた青い平面に9つの黒い枠線が描かれているように見えるのである。

《201704EOF》では、モノと光との緩衝地帯として機能するためのフレームのモノ性が放棄されつつある。それでもなお、フレームは黒い枠線としてディスプレイの情報色と壁の情報色もどきとを分け続けている。ここにフレームの役割が示されている。フレームは内と外との区別をつくるけれど、緩衝地帯としてディスプレイの光と物理世界の光とを接続していく。フレームの内と外とで別々の世界が展開しているが、フレームがなければ、これらの世界は単に混ざり合うだけである。フレームがあるから内と外との区分けが生まれ、そこから平面が生まれ、平面からその表と裏とが生まれていく。フレームがあるから複数の世界が共に存在し、重なり合うことができるようになる。フレームは単に内と外とを区切る「縁」ではなく、異なる世界を重ね合わせる枠としても機能する。フレームは「重なり」をつくるインターフェイスなのである。

しかし、《201704EOF》で、エキソニモはフレームが分けたふたつの世界をひとつにしてしまう。フレームの世界を分ける機能を前面と背面からの青い光でハックして、フレームの内と外とで区切られた世界を両側からの光によってひとつに接続するのである。ここでのフレームは区切るモノではなく、フレームのなかを覗くモノになっている。「覗く」といっても、《201704EOF》の9つのディスプレイのフレームは別の世界を見るための「ウィンドウ」ではない。ディスプレイは眼鏡やルーペのように世界に重ねられているのである。ディスプレイ毎に背面の青い平面の一部を別の見え方に変えるため、見る者はディスプレイを透して、9つの異なる濃度の青色を見ることになる。このとき、ディスプレイはルーペのようにそれ自体は透明な存在となり、その表面に何かを示すのではなく、フレームの向こうにあるひとつの世界を独自の濃度で見せるフィルターになっている。《201704EOF》はフレームがつくる重なりを利用して、青い光で満たされたより大きな平面を9つの異なる濃度で見せる。エキソニモは、ディスプレイのフレームを世界を区切るための装置ではなく、ひとつの世界を異なる濃度で見せる装置として機能させたのである。

「光⇆モノ」が常に可能な場としてのディスプレイ

Aから始まるAシリーズの第1作であり、デジタルイメージとフィジカルなマテリアルとの境界線を探求したBody Paintから続くシリーズの最新作。Aシリーズでは、モニターの全面が塗りつぶされ、そこに映っている(かもしれない)映像は完全に覆われ見えなくなっている。しかし観客は、塗りつぶされたモニターの奥にあるはずの映像の存在を感じる、もしくは求めるかもしれない。5

絵具に塗り潰されたディスプレイは機能しているのかはわからないけれど、絵具が示す形から確かにそこにあるようには見える。けれど、ずっと見ていると、ディスプレイがそこにあるのかも不確かになってくる。塗りつぶされたディスプレイという奇妙な状況は、見る者にどのような振る舞いを求めているのであろうか。ディスプレイが機能しているのか否か、さらには、その存在がシュレディンガーの猫的な状況に置かれているなかで、ヒトはディスプレイに何を見るのであろうか。

ディスプレイを塗りつぶすことは、映画のようなプロジェクターの光を受けるスクリーンを塗りつぶすこととは異なっている。なぜなら、スクリーンもそれ自体が光るわけではなく、外部からの光を必要とするからである。スクリーンは塗りつぶされたとしても、外部からの光で映像を示すことができる。対して、ディスプレイは外部からの光を必要とせず、それ自体が光源である。フランスの思想家レジス・ドブレはディスプレイがつくり出す光が映像の歴史において、大きな区切りとなっていると指摘する。ドブレは映画のスクリーンとテレビなどのディスプレイとの違いを次のように記している。

なぜ多色のテレビ/ビデオ映像に大きな区切りを見るのだろうか? 重なり合った二つの理由がある。まずはブラウン管によって、われわれが<映写>から<放送>へ、あるいは、外部の<反射光>からスクリーンの<放射光>へと移行したことである。テレビは、演劇、幻灯機、映画に共通の、暗い部屋と光の啓示を対置する古くからの装置を破壊する。テレビの場合、像にはおのれの光が組み込まれている。像はみずから示すのだ。おのれを源とするがゆえに、われわれの眼には、「自己原因」と映るのである。神、あるいは実体の、スピノザ的な定義だ。映写ではすべからく、スクリーンの外側に立つ映写技師が必要とされ、したがって二重化が前提となる。一方、ブラウン管の像は、表象の二つの極を、事物そのもののある種の放射へと融合する。次のようなメタファーがさほど仰々しくないなら、こういってもよいだろう。つまり、画素みずからが、世界の量子的構造を示すのである。つまり、担うものと担われるものとは同質なのである。われわれは美学から宇宙論へと移行したのである。6

ドブレの指摘に従うならば、エキソニモは《A Sunday afternoon》で、ディスプレイを塗りつぶして、光源という「自己原因」を消去したことになるだろう。「自己原因」を消失したディスプレイはフレームも同時に失い、絵具が塗られたひとつの板となるだろう。だから、ディスプレイは塗りつぶされたあとに、その表面に映像を示すことはできない。

エキソニモは確かにディスプレイの前面を塗りつぶして、「自己原因」である光源を消去してしまったのかもしれない。しかし、それでもなお、ディスプレイに電源ケーブルをつないで展示しているのは、なぜだろうか。ドブレはディスプレイにおいて「画素みずからが、世界の量子的構造を示す」と述べているが、それは単にピクセルが「光の明滅」であるといっているにすぎない。確かにディスプレイは映画とは異なりそれ自体が発光するため、プロジェクターとスクリーンのように映像を映す装置として二重化は必要としない。けれど、ディスプレイは光だけで構成されているわけではない、そこにはフレームも含めたモノが存在している。スクリーンが一枚の布としてモノとしての側面を極限まで希薄にしているのに比べると、ディスプレイはモノが複雑に組み合わされて光を精巧につくりだすものであって、モノ性は無視できないものなのである。光源として機能するピクセルを明滅させるためには、電源ケーブルが必要なのである。だから、エキソニモはディスプレイに電源ケーブルを接続することで、「ディスプレイは塗りつぶされたかもしれないけれど、光源が消去されたかはわからないですよ」という曖昧な状態をつくりあげているのである。電源ケーブルがあるということは、いつでも電気が供給されて、ディスプレイが光を明滅させられることを示しており、光の明滅を直接見れなくても、電源ケーブルというモノが「自己原因」たる光源の存在を示唆しつづける。つまり、画素=ピクセルだけでなく、電源ケーブルを含めたディスプレイ全体が「自己原因」となりうるひとつの場を構成しているのである。

では、ディスプレイ全体はどのような場を構成しているのであろうか。ディスプレイが構成する場を考えるために、《A Sunday afternoon》でディスプレイを塗りつぶすモノである絵具の意味を考えてみたい。エキソニモによる作品解説では次のように書かれている。

A Sunday afternoonは、ある有名な点描の風景画からいくつかのピクセルをピックアップした色で複数のモニターが塗られている。点描という手法は、現在でも印刷物の網点やモニターなどの色の表現で用いられる視覚混合の技術であるが、Aシリーズでは、その1点、1ピクセルをフレームを含むモニター全面にまで拡大することで、デバイスとしてのモニターの機能性や記号性、そこに映し出されるべき映像、そして絵の具というメディアを通した、多様な意味や記号が絡み合う、新しい点描的”知覚”混合を試みている。7

有名な点描の風景画とはジョルジュ・スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》のことである。スーラの点描が示した視覚混合の技術が現在のディスプレイでも用いられていることは、エキソニモが指摘する通りである。スーラはモノに反射した物体色としての色を分解して、絵具に置き換えて、キャンバスに描いた。現在、《グランド・ジャット島の日曜日の午後》はシカゴ美術館にあるが、多く人はインターネットで検索し、ディスプレイを介して作品を見ている。この時には、スーラが光からモノへと変換した絵具が、再び、光に変換されている。《グランド・ジャット島の日曜日の午後》はまさに「絵画自体が光る」というスーラが望んだであろう状態で、世界中のディスプレイで表示されている。ディスプレイはスーラが分解した光をさらに分解して、RGBの三原色の光からなるピクセルを制御している。エキソニモはピクセルの光をピックアップし、絵具へと変換して、ディスプレイを塗りつぶす。スーラが光からモノに変換したように、エキソニモもまた光からモノに変換している。しかし、その意味は大分異なっている。なぜなら、スーラはキャンバスという発光しない平面を発光させるために光を分解してモノとして描いたのに対して、エキソニモはもともと分解された光を示す平面を塗りつぶして、ディスプレイから光を奪う方向に向かっているからである。

あの作品は、画面内のピクセルを捉えて、モニター自体を覆い尽くす過程で発光体から反射体に、データから物質に、内側から外側に、とあらゆる意味で相転移している事の意味が、捉えきれないことが作品たらしめているんだと感じています。赤岩はまた別の問題を感じたようです 8

千房のツイートが示すように、ピクセルの光がディスプレイを絵具として塗りつぶすことで、ディスプレイというデバイスにはあらゆる意味で相転移が起こっている。ディスプレイは光の明滅という原型的性質を絵具というモノで覆われる。しかし、その絵具が示すのは、光の明滅がつくるピクセルである。ディスプレイは光源としての単位であるピクセルを全体に拡大する際に、モノに覆われる。これはモノであるディスプレイ全体を「ピクセル=光」へと相転移させることであったとも言えるだろう。千房のツイートで指摘される「発光体から反射体に、データから物質に、内側から外側に」というのは、同時に逆の方向「反射体から発光体に、物質からデータに、外側から内側に」も向かっていると考えられる。つまり、ディスプレイを塗りつぶすことで「光⇆モノ」という流れが生まれているのである。

ここで、赤岩が感じた問題についての千房のツイートをみてみたい。

赤岩は実際に塗った人間ですが、その時にイメージがデバイスから開放されていく開放感を感じたそうです。見に来た人の中には真逆にイメージが閉じ込められていると言う人もいました(水野さんも)。赤岩は「もうモニターはいらない」と言ってました。9

ここには私の名前も出てきているが、赤岩と私とでは全く別のベクトルの感じを作品から受け取っている。このように全く別のベクトルの考えがでてくるのも、ディスプレイを塗りつぶすことで光とモノとが相互に相転移する状況が生まれるからである。ここで興味深いのは「もうモニターはいらない」という赤岩の言葉である。エキソニモはネットアートから作品制作を始めており、作品は常に「モニター=ディスプレイ」とともにあったと言える。このことを考えた上で、ディスプレイを塗りつぶした赤岩が発した「もうモニターはいらない」という言葉を考える必要がある。赤岩の言葉を考えるために、ここでエキソニモがディスプレイを塗りつぶし始めたことについての千房の言葉を参照したい。

LEDディスプレイに直接ペイントするという手法はそれ自体ではもはや珍しいわけでもなく、元々絵描きの人たちにとっては、ディスプレイがあらゆる場所に氾濫するような時代になってきているので、その上にもペイントしようというのは必然的な流れであると言えるでしょう。しかし、元々絵描きではない自分たちエキソニモは、画面の中でプログラミングなどを使って作品を作っていた人間なわけで、絵の具を手にとってディスプレイ面に塗りたくり始めたというのには、ちょっとした飛躍があります。10

ここで千房が書く「ちょっとした飛躍」と赤岩の「もうモニターはいらない」という言葉は、《A Sunday afternoon》で重なり合うと考えられる。エキソニモにとってディスプレイはプログラムを具現化するためのものでしかなかった。ディスプレイは作品の支持体ではなく、プログラム通りに光るモノであり、プログラムと見る者とのあいだでデータを光に変換する「インターフェイス」である。エキソニモにとってのディスプレイは「光⇆データ」が常に可能な場としてのインターフェイスなのである。インターフェイスはふたつの存在を接続可能な状態にする「あいだ」である。ならば、赤岩が《A Sunday afternoon》でディスプレイを塗りつぶした瞬間に、そこに表示されているかもしれない光の明滅を見る者が自由に想像することができるようになったと指摘することは、ディスプレイがインターフェイスとして「あいだ」になったことを示すのだろう。つまり、ディスプレイが絵具で塗りつぶされた瞬間に、光の明滅を示すモノとしてのディスプレイは消失したかもしれないが、「光⇆データ」「光⇆モノ」といったかたちで、どんな存在であっても光と変換可能な状態にする場というディスプレイの本質が現れたのである。

「ディスプレイ場」というプレイグラウンド

最後に、千房がデジタル表現の特性を指摘したテキストから、エキソニモがディスプレイの何を塗りつぶし、何を得たのかを考えてみたい。

ものを作るという行為は本来「退屈」を減らす行為なのではないか。目の前の美しさに目を奪われれば、退屈は失われていく。しかし、美しさを目前にしながらも退屈を感じてしまう、そんな二重化された感性をもつことによって、構造的に表(スクリーン)と裏(ソースコード/データ)から成り立っているデジタルな世界から現れて来た彼らが、本当に美だと感じているものに近づくことができるのではないだろうか。11

エキソニモはディスプレイの表面の「スクリーン」を塗りつぶしただけなのである。ディスプレイは「自己原因」ではなく光とモノとに二重化されている。「二重化」といってもスクリーンと映写機とが示す距離がある二重化ではない。光とモノとは「ディスプレイ」というひとつのモノのフレームで、複雑に絡み合いながら重なり合っている。ディスプレイは光とモノとが重なり合う場をつくるインターフェイスなのである。だから、単にディスプレイのモノの部分を塗りつぶしたとしても、光は消え去ることはない。エキソニモはディスプレイの「裏」の存在を信じている。だからこそ、ディスプレイは表面を塗りつぶした絵具の背後で、それ自体が発光する可能性をもちつづけるのである。絵具が光を完全に遮るとしても、ディスプレイが光を放つ可能性を0にはできない。光が実際に明滅しているか、つまり映像を示すことではなく、光源であることがディスプレイの機能であり、存在証明なのである。同時に、その存在証明である光源を構成するモノが存在するのである。それゆえに、塗りつぶされたモノと重なり合う光源は、塗りつぶされてなお光を放つ可能性をもつことになる。ディスプレイは光とモノとが重なり合う場であり、ディスプレイというインターフェイスがあるからこそ、光とモノとが複雑に絡み合えるのである。そして、それはデバイスとしての「ディスプレイ」が消失したとしても、「ディスプレイ場」というかたちで世界にあり続ける。《A Sunday afternoon》の塗りつぶされたディスプレイは、ヒトが光とモノとをディスプレイを離れた物理空間で自在に操れる「ディスプレイ場」というプレイグラウンドを手に入れつつあることを示している。

*

exonemo solo exhibition “Milk on the Edge”

May 5 – June 10, 2017 @hpgrp Gallery New York

434 Greenwich Street, New York, NY 10013

http://hpgrpgallery.com/newyork/

参考文献

1. 小町谷朝生『地の眼・宙の眼───視覚の人類史』、勁草書房、1996、p.286

2. 小町谷朝生『色彩と感性のポリフォニー』、勁草書房、1991、pp.78-79

3. エキソニモ「Milk on the Edge」展リーフレット、2017

4. 千房けん輔「デザイン・サイコメトリー 第35回ワクワクの時代」、MdN 2017年6月号、p.132

5. エキソニモ、前掲リーフレット、2017

6. レジス・ドブレ『レジス・ドブレ著作選4:イメージの生と死 』嶋崎正樹訳、NTT出版、2002年、p.336

7. エキソニモ、前掲リーフレット、2017

8. 千房けん輔(@1000b)のツイート https://twitter.com/1000b/status/877743348022378499(2017/07/02アクセス)

9. 千房けん輔(@1000b)のツイート https://twitter.com/1000b/status/877744214791999489(2017/07/02アクセス)

10. 千房けん輔、前掲記事、p.132

11. 千房けん輔「半透明な記憶から」『セミトランスペアレント・デザイン (世界のグラフィックデザイン)』、DNP文化振興財団、2014年、p.7

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。