前回の渡邉朋也の《画面のプロパティ》に対する考察で、ディスプレイがヒトに対して光をモノのように扱う認識のバグを引き起こしつつあると書いた。今回はその認識のバグの原因を探るために、データと連動しないディスプレイのガラス面に焦点をあてていきたい。ディスプレイの光に対して意識的な画家、Houxo Queの《16,777,216 view》 シリーズを考察したい。Queの作品は1/60秒という高速で色面を切り替えつづけるディスプレイに塗られた蛍光塗料が、支持体であるディスプレイから半ば浮いているような不思議な存在感を示している。本来はディスプレイのガラス面と塗料とは密着しているものであり、実際にそれらは確かに定着しているにもかかわらず、《16,777,216 view》はディスプレイの光と蛍光塗料というモノのあいだにあるはずのガラス面に覆い被さるようなあらたな平面の現れを示すのである。次に、スマートフォンとダンスを踊り続けるヒトの様子を記録したEvan Rothの《Dances For Mobile Phones》シリーズの考察を行いたい。Rothの作品からは、不可視な光を捉えるバイノーラルカメラによって光を遮られたディスプレイに残されていく指紋の意味を考えていく。この指紋の層はヒトの身体がガラスと接触した痕跡であり、ヒトがそれ以上先に行けないことを示している。同時に、指とガラスの接触から生じたデータだけはディスプレイの向こう側に行っており、指紋の痕跡はヒトとコンピュータとの対話の記録になっている。超自然現象を捉えるパラノーマルカメラを用いた《Dances For Mobile Phones》は、ガラスを挟んで光、モノ、データがつくりだすパラドキシカルな関係を示しているのである。

データに基づき作用する未だ名づけ得ない平面

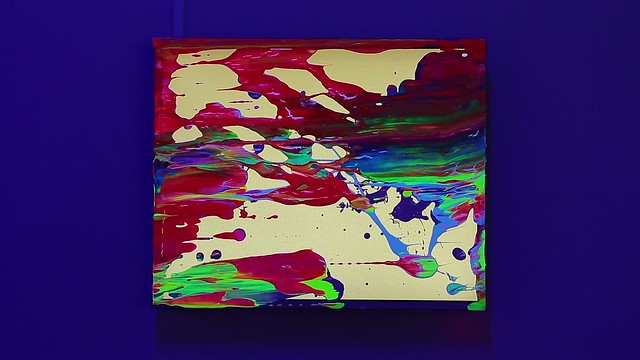

Houxo Queの《16,777,216 view》シリーズの作品は、16,777,216通りの光の色面が1/60秒で切り替わっていくディスプレイの上に、ブラックライトで発光する蛍光塗料が塗られたものである。《16,777,216 view》では、メディウムとして選択されたディスプレイが60fpsで切り替えていく光の色面に導かれて、蛍光塗料は動き出しそうだが、動かない。蛍光塗料は動きはしないけれど、ディスプレイの光によって見え方を瞬時に変えつづけている。1/60秒という間隔で切り替わりつづける色面とブラックライトを受けて光ってはいるけれど凝固した蛍光塗料との対比から、光る色面に塗料というモノが浮いているような感覚が生まれる。また、ヒトの眼では捉えられない紫外線を受けた蛍光塗料自体が発光していることも、塗料とディスプレイとを分離させて、そこに浮遊感を醸し出す一因となっている。しかし、それはあくまでも作品を見ているヒトの認識上のことであって、実際には、蛍光塗料はディスプレイのガラス面に定着している。

蛍光塗料がディスプレイに「定着」しているのか、それともディスプレイから「浮遊」しているのかは、《16,777,216 view》をどのように見るかによってちがう。60fpsで色面を切り替え続けるディスプレイと蛍光塗料とのあいだには光とモノとの断絶のようなものがあり、浮遊しているように見える。対して、作品のディテールを切り取った静止画は、ディスプレイに蛍光塗料がしっかりと定着している状態を映し出している。塗料はディスプレイに確かに定着しているのだけれど、光を明滅させ色面を切り替え続けるディスプレイがその物理的事実を認めないかのようである。

「1600万色が60フレームで、ランダムの演算で常に明滅し続けているんです。ペインティングは明滅させた状態で行っています」と、Queは作品制作の様子を説明し、次のように続ける。

常に変化し続けているディスプレイの画面上では置いた塗料を含め、すべてが瞬間的に変わり続けているためにコントロールをすることができない。自意識を定着させることが困難になっているというか。その自意識の反映の困難さみたいなものは、日常生活のなかでディスプレイに向き合っているときの人間の振る舞いと同じなのかもしれないと考えています。1

ディスプレイの明滅による色面の変化は、Queの自意識が定着するのを拒むのと同じように、ガラスの上に置かれた塗料が凝固して、モノとしてそこに定着することを拒絶しようとしている。それでも塗料は凝固し、モノとして存在するようになり、透過光を遮るようになる。60fpsでの明滅のなかで、Queが画家としての自意識をディスプレイに定着させることが難しいとしても、ペインティング行為の結果としてディスプレイに塗られた蛍光塗料はモノとしてディスプレイのガラスに定着していく。

この光る板は、私たちに超越的な体験を与えてしまうので、どれほどディスプレイのなかに強く自己を投影しても、現状それは身体には反映されない。むしろより一層その存在を明らかにされてしまう。どれだけ深く没入しても私たちが実際に触れることができるのは、ディスプレイの表面でしかないんです。同時に、触れるというゼロ距離での行為は絵画に繋がってくるんです。つまり、絵の具を持って画面に触れなければ、絵の具が定着しないじゃないですか。実際画家がおこなう作業は、画面に絵の具を触れさせ続けるという接触する行為なんです。2

Queが蛍光塗料をディスプレイにいくら定着させたとしても、この光る板はモノが表面に留まることを許さない。画家としてQueがいくらディスプレイの表面に接触し、絵具をこすりつけたとしても、放射され続ける光はディスプレイのガラスと蛍光塗料というモノ同士の接触を剥がそうとする。その結果、切り替わり続ける光る色面とともに表示され続けるディスプレイと密着した塗料は、ガラスの板に密着しているというよりも、その存在はどこか宙に浮いたような状態になる。なぜなら、蛍光塗料がペイントされているディスプレイのガラス面が、明滅する光とモノとのあいだで鑑賞者の意識から消失してしまうからである。ディスプレイのガラスは光を透過させつつ、塗料をその表面に定着させていたけれど、高速の光の色面の明滅のなかにその存在が呑みこまれていく。光のなかにガラスが消失してしまうがゆえに、塗料が光の色面のなかに浮遊しているような不思議な感覚を受けるのである。しかし、一般的にいえば、ディスプレイは常に高速の光の明滅に晒されているものであり、そのガラス面は消失している。さらに、アンチグレアフィルムなどでガラスの反射を極力なくし、ガラスがそこにない状態を理想とするのがディスプレイの本来のかたちである。しかし、《16,777,216 view》は普段から消えていて意識されることもないガラスが、あるべき場所から消失している感覚を見る者に強く抱かせる。このガラス面が消失しているという感覚は画家としてQueがディスプレイに塗った蛍光塗料によって引き起こされる。ディスプレイに塗られた蛍光塗料と明滅する光とが付かず離れずの状態にあるからこそ、そのあいだにあるガラス面が意識されるのである。

ガラス面がヒトの意識から消えると指摘したけれど、それはあくまでもヒトの認識上のことであり、比喩的なものである。だから、作品のディテール画像を見ると、蛍光塗料はディスプレイのガラスに密着している。モノとしてディスプレイに定着した塗料が、ハードウェアとソフトウェアの合いの子であるピクセルを堰き止めるようにガラス面に覆いかぶさっている。そして、光が塗料を透過する部分もあれば、塗料が光を遮断している部分もつくっている。けれど、ここで注目したいのは、ガラスと塗料とのきわが光を滲ませたようになっていることである。様々な色が混ざり合った蛍光塗料の塊の縁がディスプレイから放射される光と干渉して、滲みのような光配列をつくりだしている。この光とモノとのきわにできる滲みのような光配列もまた、蛍光塗料とガラス面の密着を曖昧にし、光る平面に塗料が浮いているような感覚をつくりだすのに一役買っているのである。

色面の高速の切り替えがディスプレイの最前面に位置するガラスという存在を消失させる。同時に、蛍光塗料と光がモノを透過して相互に干渉したきわにできる滲みの光配列が、ディスプレイの最前面にガラス面とは異なるもうもうひとつの平面をつくりだす。 Queの《16,777,216 view》において、ガラス面は消えるのではなく、モノとして確かにそこにあることが強調されつつ、その上に光とモノとの合いの子のようなもうひとつの平面が生じるのである。それはPhotoshopが一般化した「レイヤー」という概念に近いものかもしれない。けれど、それはもちろん無色透明のデータ上のみに存在するレイヤーではない。それは光でもモノでもない。それは光源を見続けることになったヒトに起こる認識のバグであり、データに基づき作用する未だ名づけ得ない平面なのである。

ヒトの痕跡がつくるもうひとつの平面

《Dances For Mobile Phones》シリーズの作品は、フルスペクトル赤外線/紫外線を撮影できるパラノーマルカメラを用いて、Evan Rothがスマートフォンを操作するヒトの指の動きを記録したものである。パラノーマルカメラで撮影されたスマートフォンのディスプレイには何も映っていない。真っ黒なディスプレイに対して、ヒトの指がせわしなく動いている。一見、何をしているのだろうかと思ってしまう。しかし、その指の動きは、タップやスワイプなどスマートフォン以後、多くヒトが行っている行為そのものである。

ヒトが何も映っていないディスプレイとともに指を動かし続けている。Rothはこの行為を「ダンス」と名付けた。スマートフォンとともにダンスを踊りつづけるヒトには、アプリのアイコンやソフトウエアキーボードが見えているはずである。しかし、パラノーマルカメラがそれらを記録することはない。パラノーマルカメラはヒトの眼がとらえることがない範囲の光を記録する。それゆえに、iPhoneの上部で光が明滅するのが見える。それは近接センサーの役割を果たす赤外線である。パラノーマルカメラのもとでは、ヒトの眼では捉えることができない光が常に明滅し、ヒトが常に見ているディスプレイは真っ黒になる。

光はディスプレイガラスを透過しているのだが、パラノーマルカメラには映らない。普段は光で溢れるディスプレイに何も映っていない。けれど、ヒトは指を動かし続ける。データを具現化した光の明滅はパラノーマルカメラに映っていないだけで、実際にはそこに表示されている。だから、ヒトは指を動かし続ける。超自然的現象がここで起こっているわけではない。行われているのは極々日常的な行為である。しかし、光の捉え方を変えるだけで、日常の行為を超自然的に捉えることができることを、Rothの作品は示している。ヒトはスマートフォンとダンスを踊り続けている。それはヒト主導ダンスかもしれないけれど、赤外線の明滅を見ていると、ヒトが踊らされているとも思えてしまう。何も映っていないかのように見えるディスプレイが放射する光にこそ、ヒトは踊らされているのであろう。《Dances For Mobile Phones》を展示したギャラリー、Carroll/Fletcherの作品説明には「不自然な動作と普段は不可視な光を一緒に見せることで、この作品は私たちのジェスチャーを制御しているのは誰もしくは何なのかという問題を提起している」と書かれている3。普段見えているものが見えなくなり、見えないものが見える。この反転からわかるのは、スマートフォンが赤外線というヒトの眼では捉えることができない光とディスプレイが放つ可視光という2つの光の明滅とともに、ヒトはスマートフォンとダンスを踊り続けているということである。

ヒトは可視光とともに不可視な光に晒されている。Queは明滅の速度から不可視な状態をつくり、そこに定着することがない意識を導いたけれど、Rothは日常的な行為を超自然的な観点から捉えることで、光の明滅から剥離して浮遊した行為を導き出している。指の動きに追随するディスプレイの可視光が見えなくなると、スマートフォンとともにあるヒトの意識が浮遊したかのように、指が夢遊病者のように見えてくる。タッチスクリーンに触れるといっても、記録された指の動きを捉えた映像を見ると、ヒトはガラスに触れているだけであることがよくわかる。パラノーマルカメラで撮影されたディスプレイは何も表示することなく、真っ黒な面を見せるだけであるから、指の動きが殊更良くわかるようになっている。さらに、ディスプレイのカバーガラスが割れたiPhoneのダンスでは、無意識的にガラスのヒビの部分は避けられていることがわかる。パラノーマルカメラはディスプレイの光を記録することはないけれど、ガラスのヒビというモノの状態は記録する。割れたガラスによって、指が刻むステップが変わる。光の明滅の状態だけではなく、その前面に置かれたガラスというモノの状態もまた、ヒトの行為に影響しているのである。

スマートフォンを操作する指は、ディスプレイの最前面にあるガラスへの接触を繰り返し、時に指紋を付けていく。Queが画家としてディスプレイに接触したように、ヒトはスマートフォンを操作するために、デバイスの最前面に位置するガラスに接触し続ける。同時に、ガラスに触れた痕跡としての指紋を残していく。普段は、ディスプレイの光が指紋などヒトの痕跡をガラスの存在ごと見えなくしている。けれど、パラノーマルカメラはディスプレイからの光を捉えないために、画面は真っ黒になっている。それゆえに、ヒトとディスプレイのガラス面の痕跡として指紋などの痕跡が鮮明に記録される。指紋はヒトがガラスの先には行けないことを示しているかのようである。しかし、光のみがガラスを透過して、ヒトはガラスを通り抜けることはできないのではない。モノとしてのヒトはガラスを通り抜けることができずに指紋という痕跡をそこに残すのみだけれど、データとしてヒトはガラスを通り抜けることができるのである。光の明滅とガラスというモノの重なりを通して、ヒトの指のステップがコンピュータにデータとして伝えられる。このように考えた瞬間に、バイノーラルカメラが捉えた真っ暗なディスプレイに対してせわしなく動きつづけるヒトの指とその痕跡として残りつづける指紋への意識が変化する。指紋というヒトの痕跡がガラス面の上につくるもうひとつの平面は、普段は汚れとして除去されるものでしかない。しかし、それはヒトがディスプレイに行った接触行為の集積であるとともに、接触を介してのデータの入力行為の痕跡でもある。真っ黒なディスプレイの上に浮かび上がる指紋がつくる平面は、ヒトとコンピュータとの対話の記録なのである。

Rothの《Dances For Mobile Phones》が示す真っ黒なディスプレイに浮かび上がる指紋の平面は、特に認識のバグを引き起こすわけではない。しかし、この作品におけるディスプレイ上の指紋はガラスを挟んで光、モノ、データがつくりだす逆説的な関係を示している。それは、光がガラスを透過するようにヒトはガラスの向こうには行くことができないのに対して、ヒトとガラスとの接触から生じたデータはやすやすとガラスを通りすぎていくということである。さらに言えば、この作品は、バイノーラルカメラという脱身体化したヒトのエネルギーを記録するための装置が、ディスプレイのガラス面にヒトとデータとのやり取りを示唆するような霊的な存在を映像におさめるのではなく、指紋という身体の痕跡をくっきりと浮かび上がらせるという奇妙な現象を生みだしているのである。

光、モノ、データの重なりのズレから生じる平面

私たちは普段、ディスプレイを光、モノ、データを区別することなく単に画像やテキストの表示装置として見ている。ディスプレイは光源であり、それはRGBの光が精密に制御されたものであり、画像やテキストを示すピクセルの集積である。データに基づいたディスプレイの光が、ガラスというモノの存在を見えなくする。そして、ガラス面を透過してくる光は画像やテキストとして認識される。この状態では、光とデータとは連動している。けれど、ガラスというモノは見えないことが理想の状態として扱われる。ガラスが見えない状態にあり、ヒトに意識されないことではじめて、ディスプレイの光、モノ、データがピッタリと重なり合う。そこでは、ガラスというモノは存在しないかのように扱われるがゆえに、光ともデータとも連動することはないのである。

しかし、QueのディスプレイへのペイントとRothのパラノーマルカメラによるディスプレイの撮影は、データと連動することがないガラス面を半ば無理矢理データと連動させるような状態をつくる。普段はデータと連動しないガラス面を強調することで、QueとRothは光とモノとデータとの重なりを一度バラバラに解体して、再度、それらが一塊で展開していくような平面をつくりだす。ディスプレイの構成要素を分解し、再度まとめることで、光、モノ、データの重なりにズレが生じて、そこにこれまで意識しなかったような平面が生まれるのである。普段のディスプレイでは光、モノ、データがぴったりと重なっているため、ヒトに認識のバグを起こすことはない。けれど、その重なりを少しだけズラすと、ヒトの認識を揺さぶるようなあらたな平面ができる。そして、この光とモノとデータとのズレがつくりだすあらたな平面がヒトの感覚や意識を拡張していき、認識のバグをしばしば発生させていくのである。

最後に、Houxo Queがヒトとディスプレイの現状を明快に示した言葉で今回のテキストを終わりにしたい。

単純に僕たちの実生活のなかで、ディスプレイを見過ぎていると気づいたんです。実生活のなかで平面メディアを見る体験として、圧倒的にディスプレイを見る時間の方が長い。僕たちが生きている時代のなかで、自分たちが最も触れていて、かつては存在しなかった形式としてディスプレイがある。そのように浸透しきった新たな技術というのは、私たちの生活にとっての何らかの影響や反映を生んでいるのではないかと考えました。それゆえに日常的に私たちがディスプレイから受け取るもの、また与えているものの存在を考えていくのは重要だと思っています。そこで観察していった時に、結局現れてくるものは光なんですよ。私たちは光を見ている、光源そのものを見てしまっている。それはそもそも私たちの進化の過程であった環境では、想定されていなかったことではないでしょうか。そして、光る板を日常的に見る習慣なんてかつてはなかったですよね。でも今は日常化してしまっている。4

私たちは光源を日常的に見る状況にあるからこそ、改めてディスプレイという「光る板」を考察しなければならない。ヒトはこれまでにない頻度で光源そのものを覗き込んでいる。ディスプレイは最初、テレビという「光る箱」で家庭のなかに入り込み、今では「光る板」として一家に複数あるものになり、さらにスマートフォンという形でひとり1台持つようになっている。光源を持ち歩き、常に見るようになったヒトの認識は変わり始めている。その認識の変化は、最初は「バグ」として扱われる。「光る板」を見続けることによって生じる認識のバグは日常生活においては、たとえそのバグを見たり、触れたりしても、それはなかったものとして処理されていく。しかし、これまで考察してきたようにポストインターネット的な作品は、そのバグ自体を作品に取り込んでいく。なぜなら、「日常的に光源を見つめる」という行為がヒトの進化の過程になかったからこそ、「光る板」をメディウムとして積極的に用いることが、光源に囲まれた状況に適した状態にヒトの認識をアップデートする可能性が大きいからである。「認識のバグ」は単なるバグではなく、光源に囲まれたヒトの認識の変化を端的に示しているかもしれないのであり、バグをリスクとともに組み込んでいくポストインターネットの作品はヒトの認識への挑戦なのである。

次回は、エキソニモの《Body Paint》シリーズを取り上げて、ヒトとディスプレイとの境界を考えつつ、「光る板」が引き起こす「認識のバグ」という現象そのものを掘り下げていきたい。

参考文献

1. 谷口暁彦×Houxo Que「ディスプレイの内/外は接続可能か?」, 美術手帖 2015年6月号, 美術出版社, p.86

2. 「Featured Interviews_Houxo Que」, “QUOTATION” Worldwide Creative Journal no.22, 2015年, p.114

3. Evan Roth: Voices over the Horizon, http://www.carrollfletcher.com/exhibitions/39/overview/ (2016.6.14 アクセス)

4. “QUOTATION”, p.115

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。