2010年代のネットアートのシーンは、地下水脈のように2021年から始まったNFTのムーブメントに接続した。emilio.jpはその当時から活動するアーティストであり、2021年以降には、Tezosアートのコミュニティの一員としてNFTのシーンでも活動を行ってきた。その彼が、 MacOSにデフォルトで備わるユーザインターフェイスの機能のみを用いて制作した作品「Macintosh lab」の理念をさらに拡張する新作、「Finder Files」シリーズを発表する。前シリーズと同様にMacのデスクトップ環境そのものを表現のメディアとして探求しながら、Macの自動化のための言語AppleScriptを駆使し、シンプルな法則性を用いて見慣れたデスクトップの風景の中にダイナミックかつ複雑なコンポジションを生成する。「開く」、「閉じる」、「移動する」など、私たちが日常に行っているOS操作を新たな視点で捉え直し、視覚的なコンピュータ・パフォーマンスへの昇華を試みる作品である。テクノロジーとアートの祭典DIG SHIBUYA 2025の関連展示BYOD²のキュレーションパートとして、渋谷PARCOのエントランスでのインスタレーションの展開に加え、デジタルアートプラットフォームverseでの販売も行われる。約2年間のブランクを経て、10年ぶりにこのプロジェクトへ回帰した彼に、その制作の背景と、デジタル環境の新たな可能性について聞いた。

2014年にあなたをインタビューしたことを覚えています。そして、NFTの世界で再びあなたの作品に出会えたことをとても嬉しく思います。NFTの分野にはどのように足を踏み入れたのでしょうか?

私は2021年にNFTの世界に足を踏み入れました。新たに台頭してきたこのムーブメントを探求しながら、自分の作品がデジタルアートコミュニティにどのように適合するのかを模索しました。特に大きな動機となったのは、初期インターネット時代のアーティストの50%以上がこの分野に戻ってきたことです。それによってデジタルアートの第2波が巻き起こり、強烈なクリエイティブなエネルギーが生まれました。この状況は私にとって過去のフラッシュバックのように感じられました。現在もブロックチェーン上のデジタルアートを慎重かつ着実に追い続けています。特に、作品・マーケットプレイス・コレクターがアートそのものと強く結びついていると感じられるときに、大きな魅力を感じます。

NFTアートをブロックチェーン上で発表することの意義について、どのように考えていますか?

私は、デジタルアートの収益化は常に課題だったと考えています。その点で、ブロックチェーンは、アーティストとコレクターの間に新しい経済的な関係を築く画期的な方法を提供しています。NFTは、アート作品を収集したり取引したりする分散型のスペースを生み出し、アーティストがコレクターと直接つながる機会を増やしました。また、ブロックチェーン上で作品を発表することで、作品の価値をより批判的に自己評価する視点が生まれると考えています。市場における経済的な価値が可視化されることで、作品の客観的な評価を行うことができるのは、アーティストにとっても重要な要素だと思います。

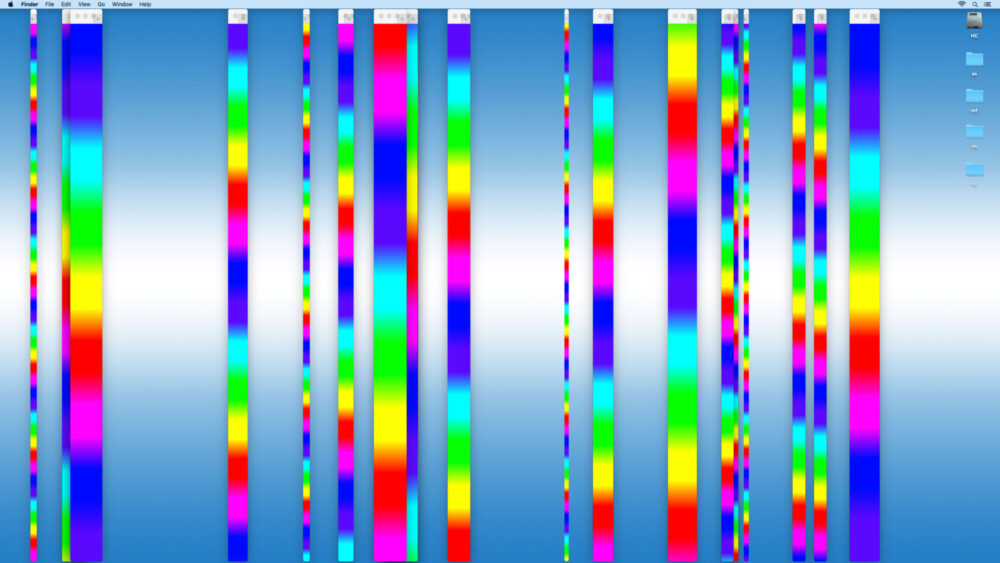

Rainbow Raining

細長いSafariブラウザウィンドウが目まぐるしく開閉し、それぞれが滑らかに変化するグラデーションアニメーションを表示する。画面上を色彩が絶え間なく流れ落ちる様子は、まるでデジタルの雨のよう。デスクトップ上の細長いインターネットウィンドウ内でGIFアニメーションが連続的に動き続ける。

Browser Board

Safariのブラウザウィンドウが幾重にも重なり、横に広がる帯状のパターンを形成。それぞれのウィンドウが異なるタイミングでRGBアニメーションを表示し、レイヤー化された動きによって連続した歪みのエフェクトを生み出す。規則と抽象の間を揺れ動くビジュアルは、一瞬でミニマイズされ、ドックへと消えていく。再び現れると、ウィンドウの高さや配置がランダムに変化し、新たなコンポジションが生み出される。

現在のアーティスト活動に至るまでの道のりを教えてください。

私の道のりを形成した重要な瞬間はいくつかあります。最初にデザインソフトウェア、特に3Dプログラムを試したのは、インダストリアルデザイン工学を大学で学んでいた頃でした。最初の講義でAutoCAD 2000の画面上をモデルが回転しているのを見たとき、とても魅了されました。その黒い背景と鮮やかなスプラインのピュアなデジタル美学は、私のGIFベースのアニメーションにも影響を与えています。

2000年代後半には広告クリエイティブを学び、コンセプト作りやマーケティングのスキルを身につけました。そして、デジタルアートを深く探求するためにTRIANGULATIONというデジタルアートブログを立ち上げました。これが私にとって転機となり、リサーチに専念し、尊敬するアーティストたちにインタビューを行い、デジタルアートのフォーマットやメディアを分析することができました。この時期に自分自身の作品制作も始め、インターネットアートのコミュニティに参加しました。作品を共有し、さまざまなプラットフォームで展示する機会にも恵まれました。2010年代のネットアート時代は、非常にインスピレーションに満ちた創造的な時期でした。

2014年にはプロダクトデザインに転向し、パラメトリック(パラメータ駆動)およびプロシージャルな3Dモデリングに焦点を当てました。そして2016年にはプロッターやCNCマシンを使用しながら、コンピューター生成のドローイングを試し始めました。そして、2021年にNFTムーブメントが登場した際、これまでの技術的なコンセプトをブロックチェーン上に持ち込むことにしました。3Dのワークフローを2Dのピクセルベースのアルゴリズムに変換し、主に静止画やGIFとして作品を制作しました。これらのアイデアの一部は、私がデジタルアートを始めたころからフォローしていたアーティストFrancoise Gammaとのコラボレーション作品の中に探求・融合されています。

あなたの美的感覚に影響を与えたものは何ですか?

いくつかの要素が影響しています。まず、メディアそのものです。コンピューターやデジタル環境、特にグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)は、それ自体が強い美的特徴を持っています。私は、その「デフォルトの美学」に影響を受けることが多いです。例えば、Macintosh LabやFinder Filesシリーズでは、Mac OSXのツールやリソース、システムの要素をベースにしながら、微妙なカラーアクセントを加えています。また、初期のコンピューターゲーム、ソフトウェア、ウェブサイトにも影響を受けています。ピクセルの要素やRGBカラーを活用しながら、GIFフォーマットをインターネット上で効率よく動作させることにも取り組んできました。さらに、時折、子供時代のアニメやビデオゲームを見直し、それらをインスピレーションの源としたり、あるいは直接的な入力素材として使用したりしています。例えば、実験的なAcid FightやコンセプチュアルなKame Hame Fountainのような作品です。私の美的感覚は、ハードコアなデジタル美学とポップカルチャーの影響の間にあると感じています。

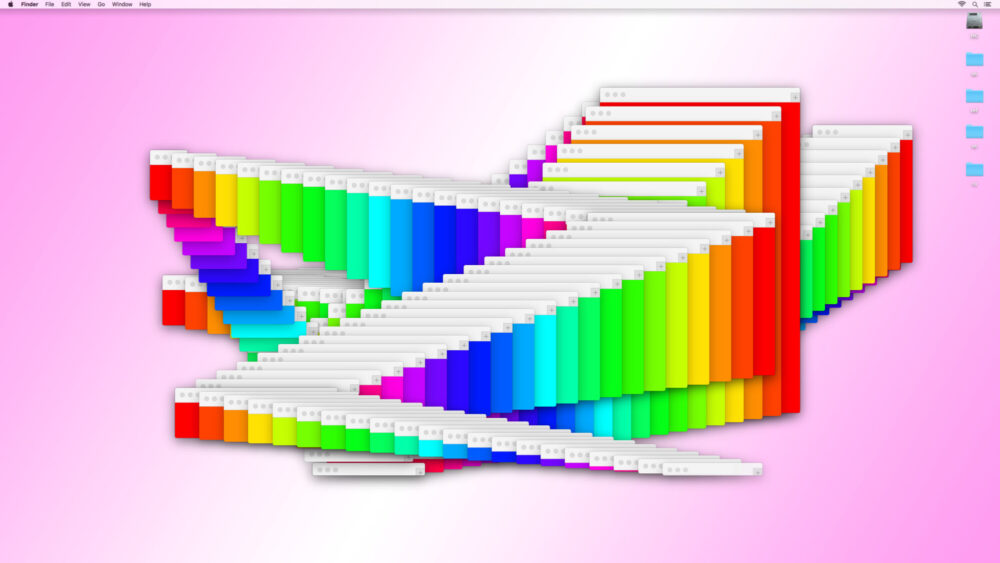

Browser Builds

デスクトップ上にブラウザウィンドウが次々と現れ、消えていくことで、絶え間なく変化するデジタル構造を形成。新たなウィンドウが開くたびに、既存のウィンドウが消え、移り変わる建築のような構成を生み出す。グラデーションの流れが途切れることなく続き、システムの自動化とジェネラティブ・デザインが融合した無限のアニメーションを描き出す。

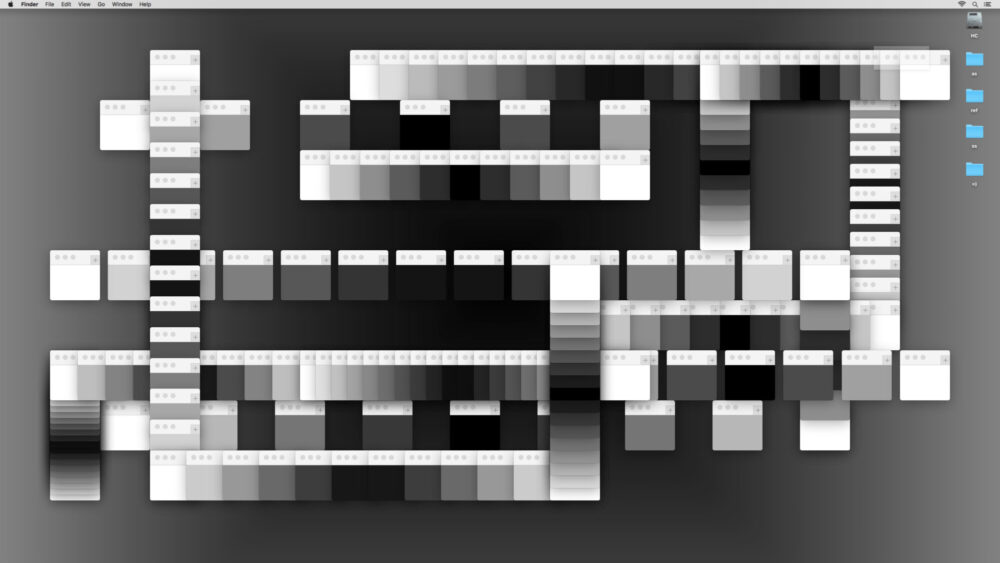

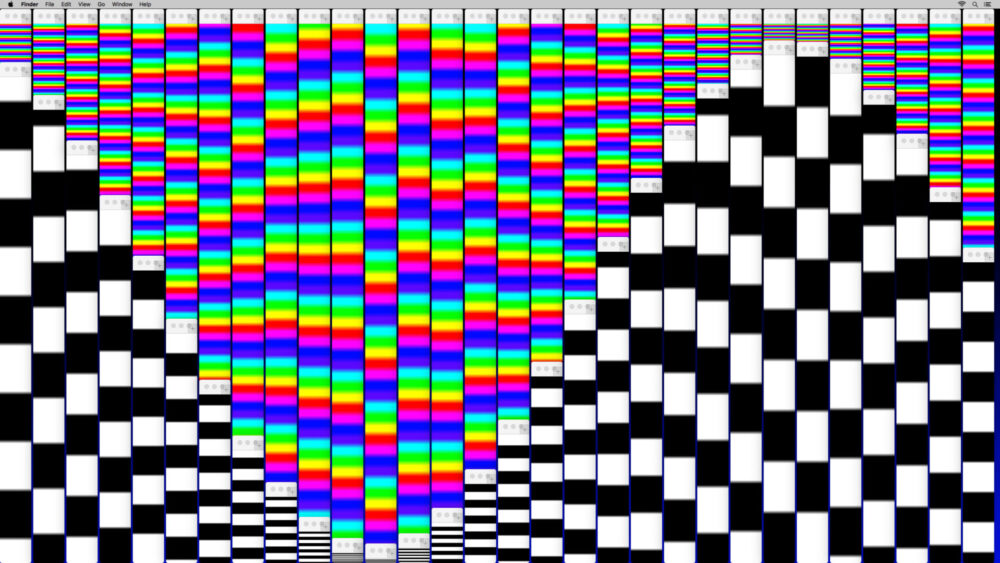

Browser Blocks

モノクロのブラウザウィンドウがグリッド上に配置され、アルゴリズムによって動的で抽象的なパターンを描き出す。コンポジションが成長するにつれて、新たな経路が生まれ、幾何学的な変化のサイクルが終わりなく続いていく。

AppleScriptを使った作品制作は非常にユニークなアプローチですね。その技術にはどのようにして出会ったのですか?

Macintosh Labシリーズを制作していた当時、私はプログラミングの専門知識をほとんど持っていませんでした。また、現在のような支援ツールもありませんでした。そのため、完全に手作業で、基本的なユーザー操作を記録する形で制作を進めていました。今回、新たにFinder Filesシリーズを開始するにあたって、単なる再開ではなく、新たな目的や動機を持たせることが重要でした。そして、すべてのオペレーティングシステムにはタスク自動化ツールが標準搭載されていることに気づき、これを活用することにしました。新しい試みとして、異なるアニメーションパターンを発見し、複雑で時間のかかる作業を自動化することを目指しました。現在、作業を始めてわずか1か月で、デスクトップ上でアイデアを素早く視覚化できるいくつかのオートメーションを開発しました。これにより、デスクトップそのものが、より統制されたアートツールへと変化しました。

UI(ユーザーインターフェース)はコンピューターの歴史において重要な役割を果たしています。UIについてどのように考えていますか?

私は、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)はどんなソフトウェアやデジタル環境においても極めて重要な役割を持つと考えています。GUIは、ユーザーと機能との間をつなぐ「橋」のような存在であり、そのデザインによって全体のユーザー体験が大きく左右されるからです。私にとって、GUIのデザインは単なる技術的なプロセスではなく、非常に創造的で魅力的なものです。UIデザインは、無限に広がるネットワークのようなもので、無数の可能性が交差しながら機能していきます。また、GUIの進化を追うことで、コンピューターのハードウェアや技術的な発展をたどることもできます。UIはその時代の技術レベルを反映したものでもあるのです。特にmacOSのUIデザインは素晴らしいと思います。視覚的に魅力があり、ダイナミックなデザインでありながら、機能性とパフォーマンスを兼ね備えています。こうした点に惹かれ、私はmacOSの環境そのものを使ってアート作品を制作し始めました。Finder Filesシリーズも、まさにこの考えの延長にあります。

Tryptic Transition

3つのメインウィンドウと、それに連動するサブウィンドウが絶え間なく変化するトリプティク(三連画)。各ウィンドウの幅や位置関係がダイナミックに変動し、構造化された3セクションのレイアウトの中で、無限の抽象的なコンポジションが生み出される。

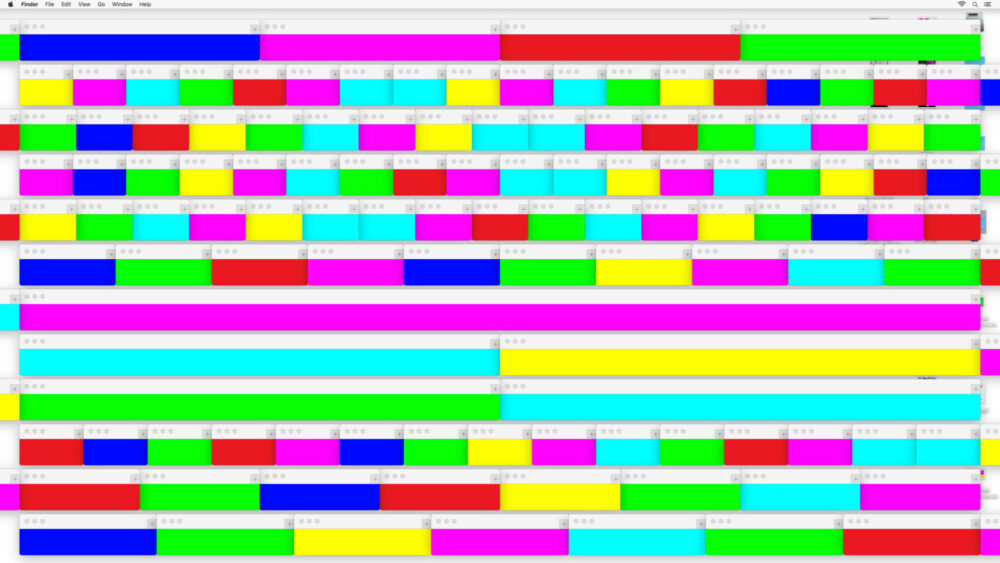

Blinking Briks

ブラウザウィンドウのグリッドの中で、点滅する色彩がカオティックに交錯し、まるでランダムに積み上げられたレンガの壁のような視覚効果を作り出す。秩序と無秩序の間に揺れ動きながら、デスクトップ全体をリズミカルなデジタルコンポジションへと変貌させる。

2年間の活動休止を経て、新作を発表しましたね。このプロジェクトを通じてどのような新しい発見がありましたか?

いくつかの重要な発見がありました。最も大きなものは、「自分が本当に作りたいものを、より明確にコントロールできるようになった」という点です。例えば、BYOD2のために制作したキービジュアルでは、デスクトップをアニメーションエディターとして活用できるカスタムツールを開発しました。このツールを使い、Safariのウィンドウを操作しながら、想定したアニメーションの動きを正確に作り込むことができました。また、自動化技術を導入することで、無限にアニメーション作品を生み出すことが可能になりました。この技術はリアルタイムでのストリーミングにも応用でき、作品のWIP(制作過程)をオンラインで公開しながら、他の人と対話するという新しい体験も得られました。さらに、これらの自動化技術は、フィジカルな空間での展示にも向いていると考えています。たとえば、DIG Shibuyaでの展示では、作品がプログラムによってランダムに生成され続けるため、同じ動きを繰り返さないという特徴が生まれました。このような生成的な要素は、観客に常に新しい体験を提供することができる点で、とても面白いと感じています。

今回の新作では、これまで手作業で行ってきたプロセスを自動化しているとのことですが、その技術について詳しく教えてください。

Finder Filesシリーズ(VerseとNEORT++で発表された作品)は、AppleScriptを用いた自動化によって制作されています。AppleScriptを使い、フォルダやウィンドウの移動、ファイルの複製、要素のサイズや位置の調整といった基本的な操作をスクリプト化し、それをデザインや構成の一部として活用しています。この自動化技術の利点は、デザインと構図の作成を大幅にスピードアップできる点にあります。色彩の実験や要素の動的な再配置を素早く試すことができ、まるで試行錯誤のプロセスを「早送り」するような感覚です。一見するとシンプルな操作の組み合わせですが、ランダムな関数と組み合わせることで、常に変化し続けるアルゴリズムとして機能し、自律的に進化するデザインワークフローを生み出しています。

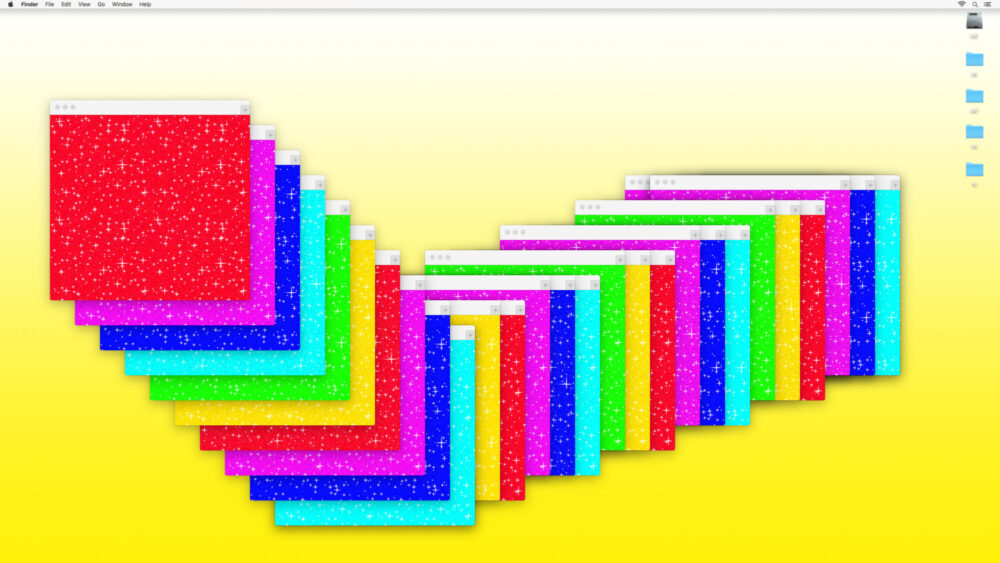

ILOVEYOU

幾重にもレイヤー化されたSafariのブラウザウィンドウの中から、煌めく色彩をまとったワームのようなアニメーションが出現。ノスタルジックなコンピュータ・ビジュアルを纏いながら、デスクトップ上を自在に動き回る。その姿は、初期のデジタルアニメーションを彷彿とさせるような、どこか懐かしい美しさを湛えている。

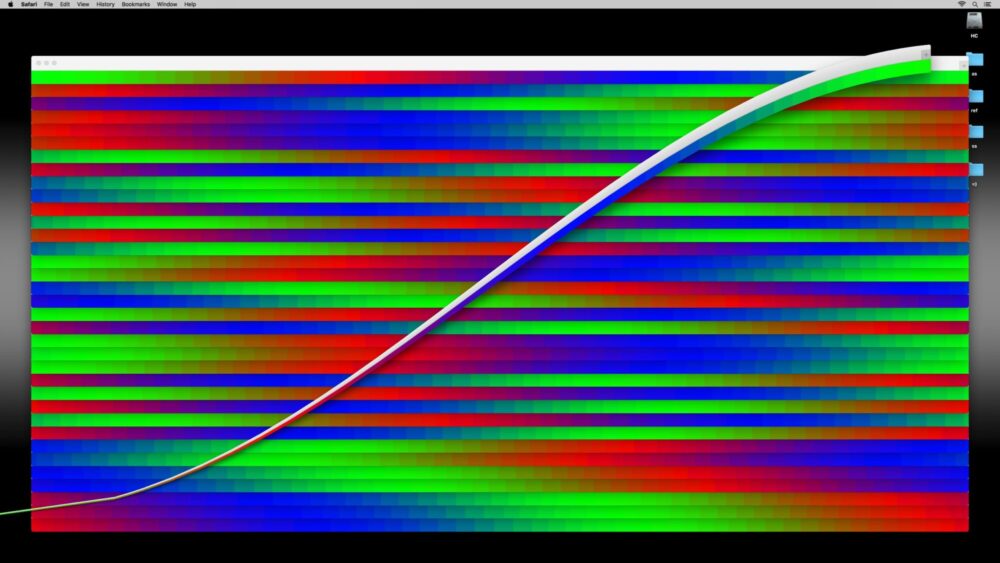

Sine Split

サイン関数によって波打つように分割されたデジタルコンポジション。画面上に緩やかな曲線が描かれ、ディスプレイが2つの異なるパターンに分かれつ。時間の経過とともに、すべてのブラウザウィンドウが同時にミニマイズされ、重なり合う要素が入り乱れるダイナミックでカオティックな動きを生み出す。

あなたの作品は、オペレーティングシステムの環境に依存しています。それは制約のようにも見えますが、その制約の中にどのような可能性を見出していますか?

私はむしろ、制約を「創造的なトレーニング」の一環と考えています。私の目標は、オペレーティングシステムとコンピューター環境との関係を築き、その「最も自然なコンテクスト」の中で作品を制作することです。作品の目的は、単に「機能的な操作を他のユーザーに提供すること」ではありません。むしろ、そのプロセスを探求し、記録し、可視化することにあります。そのため、私はライブセッションの形で作品を発表することが多いのですが、これは最小限の抽象的なコンセプトと、オペレーティングシステムの操作を組み合わせることによって成り立っています。また、オペレーティングシステムの中には、意図的でない「イースターエッグ」や予期しない動作が隠されていることがあり、そうした偶然の発見が新しい創造のきっかけになることもあります。このように、制約を単なる「制限」として捉えるのではなく、むしろ新しい表現の可能性を見つけるための「枠組み」として活用しています。

今後の活動について、何かビジョンがあれば教えてください。

現在は、より技術的な側面に焦点を当てた制作を進めています。特に、自分の創作をより細かくコントロールし、正確に形にするためのカスタムツールの開発に力を入れています。また、AI技術の進歩によって、これまで技術的な制約で実現できなかったアイデアが可能になりつつあります。その一環として、以前から開発していたピクセル描画プログラムを完成させたいと考えています。さらに、プロシージャルな3D環境で開発したツールを、より多くの人が使えるウェブベースの言語へと変換することも検討中です。これにより、より幅広いアーティストが私の技術を活用し、新たな表現を生み出せるようになることを目指しています。

emilio.jpは、抽象的でプロセス主導の創作を通して、コンピュータグラフィックスのユニークな動作と美学を探求するデジタルアーティスト。彼の活動は、現代のデジタル環境のツールやインターフェイスを芸術的表現のための媒体へと変容させる。

彼の最も顕著なプロジェクトのひとつである「Macintosh Lab」(2009-2015)は、コンピュータのデスクトップを創造的な作品空間として、また芸術の対象として捉え直したものである。emilio.jpは、Macintoshオペレーティングシステムと当時の関連ソフトウェアに内蔵されていた機能、ツール、ショートカットのみを使用し、ミニマリズム、幾何学的抽象化、コンセプチュアルアートの境界線を曖昧にする一連の作品を制作した。このシリーズの作品は、スクリーンレコーディングとスクリーンショットによって撮影され、アートフォームとしてのデジタルワークスペースの生々しく、フィルターにかけられない性質を反映している。