この連載では、まだ歴史の精査が十分になされていない日本における黎明期のコンピュータアートの荒野を逍遥し、新たな小道を切り拓くことを目指している。そのためには、コンピュータアートのパイオニアたちの足跡を横断的に確認する必要がある。日本におけるパイオニアは、美学者であり1964年の春に日本で最初のコンピュータによる画像を制作した川野洋、66年に結成しプロッターによるコンピュータアートやインタラクティブアート作品を制作したCTG(Computer Technique Group)1、67年に日本で初めてコンピュータによるアニメーションを制作したSARASVATI2、73年に樹木構造を生成するプログラムを実現した出原栄一といったアーティストたちである。「黎明期」は主に60年代から70年代前半を想定しているが、適宜それ以降の事象についても取り上げるつもりである。

加えて、いくつかの観点から黎明期のコンピュータアートに光を当ててみたいとも考える。例えば、工学者と芸術家との関係や、コンピュータアートと詩、十分に注目されることのなかった女性コンピュータアーティストの存在(具体的には70年代に『Computers and People』誌に作品が掲載されている佐々木睦子)についても取り上げたいと考えている。なお、これらについて連載の中でどこまで書くことができるのかはわからない。

また、私は2021年からNFTの興隆に伴い注目の集まるデジタルアートや、ブロックチェーンというメディウムについて興味を持ち、折々でそれらについて論じてきた。そのため、私の関心は直接、黎明期のコンピュータアートに向けられると同時に、今日NFTの登場によってその評価を高めたプログラミングコードを利用したアート、つまりジェネラティブアートにも向けられている。ジェネラティブアートはNFTのマーケットで流通することで価値付けがなされ、翻って黎明期のコンピュータアートの再評価を推進している側面がある。この再評価の流れは欧米で特に顕著であり、マーケットプレイスやメディア、ギャラリー、コレクターたちがそれに貢献している。例えば2022年に亡くなったヘルベルト・W・フランケ(Herbert W. Franke)や、2023年に亡くなったベラ・モルナール(Vera Molnár)についてはNFTの興隆以降に複数の展覧会が開催され、多くのメディアで記事が書かれている。そのような再評価の対象として日本のコンピュータアートも例外ではなく、川野洋やCTGといったパイオニアたちに対し、世界各地の人々が敬意を抱いていることを目の当たりにした。

- 現在で言うところのインターンで槌屋治紀と幸村真佐男が知り合ったことをきっかけとして、山中邦夫、柿崎純一郎の4人で1966年に結成し、その後最大で10人のメンバーとなる。

- SARASVATIは「S することは A アカデミックだが R ろくでもない A あそびを S さがしている V ヴァイタリティーに A あふれた T とぼけた I 一座」の略。メインメンバーは山田学と月尾嘉男だが、《風雅の技法》1967年では音楽家の刀根康尚、録音技師の菊池進平が参加した。

黎明期のコンピュータアートのムーブメントは1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博(EXPO’70 正式名称は「日本万国博覧会」)の間に起きたが、現在のNFTのムーブメントが2020年の東京オリンピック(コロナの影響で延期となり実際に開催されたのは2021年)とこれから開催される2025年の大阪・関西万博の間で起きていることは偶然とは言え興味深い(しかし、これを興味深く感じるのは私が日本人だからなのかもしれない)。黎明期のコンピュータアートや、アートとテクノロジーに対する盛り上がりは、少なくとも日本では戦後の前衛美術家たちが総動員された1970年の大阪万博の終了とともに下火になっていった。日本の主要な美術誌である『美術手帖』を確認すると、60年代後半からオプアートの特集や山口勝弘による「エレクトロニック時代の芸術」の特集などが組まれ、コンピュータアートについての記事も掲載される一方で、大阪万博終了後の1971年以降では、そのようなコンピュータやテクノロジーについての話題が減少していったことがわかる。

その後コンピュータを利用したアートが再び注目されるのは80年代の藤幡正樹や河口洋一郎といったCGアーティストたちの登場を待たなければならない。藤幡や河口たちはSIGGRAPH3によって海外への作品発表の機会を得ることができた。その10年の間にはコンピュータの技術的な革新と普及が起こっているだけでなく、世代交代が起こっていると言える。

さて、今日盛り上がりを見せるNFT以降のジェネラティブアートはこれからもその熱を持続させることができるだろうか、それとも黎明期のコンピュータアートのように一過性のムーブメントになってしまうのだろうか。確かにジェネラティブアートの作品はNFTによって永続性を獲得し、複数のプレイヤーとコミュニティのネットワークを生み出したことは歴史的な出来事であり、今後の持続的な展開が期待される。一方でその商業面、つまりトークンとしての価値や、トランザクション履歴に伴う密なコミュニケーションが中心的な話題となり、日々止めどなくSNS上でやり取りされる中で、その作品に対する批評を拒むような傾向もありそうである。そのため黎明期のコンピュータアートの歩みを再考することで、翻って現在のジェネラティブアートの在り方についても再考することは有意義な面があるに違いない。

川野洋の資料のアーカイブも行うアーティストの阿部好志は、2007年にコンピュータアートのパイオニアの系譜について書いた文章の中で、アルゴリズムが完璧な継承性を持つものであるが故に、パイオニアのアーティストたちの継承者が時空を超えて突発的に現れる可能性について言及している。また、阿部は「計算アルゴリズムの理解だけでは芸術を継承することはできない。創作アルゴリズムを理解すること、すなわち、パイオニアが「何をしたか」ではなく「何を想ったか」を知ることが必要なのだ。4」と述べる。この言葉のとおり、今日のジェネラティブアートの未来を考えるためには、黎明期のコンピュータアートで何が起きたのか、当時のアーティストたちが何を考えていたのかを省みることが重要ではないだろうか。

- SIGGRAPH はACMの分科会であり74年から年次でCGを中心としたカンファレンスが開催されている。

- Yoshiyuki Abe, “The Genealogy of the Pioneers,” PAGE 66 Bulletin of the Computer Arts Society (Winter 2007/2008) p.1

2024年現在の日本における黎明期コンピュータアートの研究状況

日本の1960年代のコンピュータアートについての言説は、それがアートとデザインとテクノロジーの境界領域に位置することもあり、様々な媒体に存在しているが、日本においてそれを概観するような、あるいは当時の議論を深めるような研究は十分に蓄積しているとは言い難い。

一方で重要な著作がいくつか存在することも事実である。例えば、コンピュータアートも含めた日本のメディアアートの通史を纏めたものとして、馬定延の著作『日本メディアアート史』があり、全5章の構成の中で「第2章 アートにおけるコンピュータ」の前半で、川野洋やCTGなどのコンピュータアートを取り扱っている。なお「第1章 起源としての実験」では前衛芸術と大阪万博、ビデオアートについて論じている。馬は1970年代にコンピュータアートが下火となった原因についても関係者の発言から分析を行なっており、その要因として、表現がハードウェアの限界に拘束されてしまったこと、コンピュータの急速な変貌がアートとコンピュータとの関わりに変化をもたらしたこと、さらに日本の芸術の動向として前衛芸術の凋落があり、その一端を担っていたコンピュータアートへの期待も薄れてしまったことを指摘している。

また、大泉和文の著作『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』では、CTGのメンバーである幸村真佐男の保管していたトラック2台分の一次資料を元にして、CTGの3年弱の活動を子細に整理・描出している。この大泉の著作はCTGを含む当時の日本のコンピュータアートの状況を知るには最良の資料だと言え、参考文献表も驚くほど充実している。CTGは日本の黎明期のコンピュータアートの重要なグループであり、詳細は後述するが1968年にICAで開催された「Cybernetic Serendipity : the computer and the arts」展に参加することによって世界的な知名度を得た。私のCTGに関する記述の多くがこの大泉の研究に依拠している。

また、川野洋については、川野自身によってすべての資料がZKMに寄贈されたため、ZKMのサイトに資料一覧の情報が掲載されている5他、アーティストの阿部好志のホームページにアーカイブ情報が掲載されている6(しかし、残念ながら阿部のサイトのPDFのリンクは切れてしまっている)。マックス・ベンゼの情報美学に強い影響を受け、親交もあった川野洋は、2010年にZKMで開催されたマックス・ベンゼ誕生100周年記念展をきっかけとしてZKMへ全ての資料を寄贈することに決めたという経緯がある7。川野の経歴について包括的な調査をした研究としては、ZKMの川野のアーカイブに協力もしているシモーヌ・グリストウッド(Simone Gristwood)による論文「Hiroshi Kawano(1925-2021) Japan’s Pioneer of Computer Arts8」が詳しい。このように川野について纏められた論文は日本では存在していない。川野洋の主著である『コンピュータと美学』(1982年)ですら絶版となっているように、現在の日本では当時のコンピュータアートに関わる資料を入手することもそれなりに困難な状況がある。

その他にも、川野洋やCTG、SARASVATI、下村千早、出原栄一などコンピュータアートのパイオニアに注目したいくつかの展覧会カタログも重要である。具体的には1987年にO美術館で開催された「ARTS ON COMPUTER」展、2006年に多摩美術大学美術館で開催された「20世紀コンピューター・アートの奇跡と展望」展、2016年に東京ミッドタウン・デザインハブで開催された「デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン その過去と未来」展のカタログが挙げられる。

- ZKM Hiroshi Kawano Archives https://zkm.de/en/hiroshi-kawano-archives

- 阿部好志ホームページ http://www.pli.jp/kawano/Kawano-j-index.html

- 馬定延「ドイツZKMで川野洋の回顧展開催」、メディア芸術カレントコンテンツ、2011年 https://mediag.bunka.go.jp/article/zkm_1-60/

- Simone Gristwood, ”Hiroshi Kawano(1925-2012) Japan’s Pioneer of Computer Arts” Leonardo 52 (1), pp.75–80.

1968年の「Cybernetic Serendipity」展と「第1回コンピュータ・アート・コンテスト」

1968年は、世界各地で国家や権力に対する抵抗運動が活発化した年として知られ、パリの5月革命をはじめとする学生運動や反戦デモ、民権運動などが世界各地で同時多発的に起こり、第二次世界大戦後の政治・社会における重要な節目として後に語られている。そのような年に黎明期のコンピュータアートにおいても、重要な節目となる展示が開催された。それが「Cybernetic Serendipity : the computer and the arts」展である。

1968年8月から、ヤシャ・ライハート(Jasia Reichardt)によってキュレーションされ、ロンドンの現代芸術研究所(ICA)にて開催されたCybernetic Serendipity展がコンピュータアート史における一大イベントとなり、その後にも大きな影響を与えたことは広く知られている。日本からは唯一CTGが参加し、ジョン・F・ケネディの写真を使った《Kennedy》シリーズ6点と、今日であればモーフィングと呼ばれる技法をいち早く実現した《Return to a Square》、《Running Cola is Africa!》、《Deformation of Sharaku》などが展示され高い評価を得た9。Cybernetic Serendipity展のカタログ10を確認すると、そこでは《Shot Kennedy No.1》と《Diffused Kennedy》が掲載されており、1963年にケネディ大統領の暗殺事件を受けて、アンディ・ウォーホルのように死をテーマとするポップアート的な要素を作品に組み込んでいたことがわかる。

大泉和文によればCTGは1967年に当時多摩美術大学の教授だった斎藤義重の紹介によってライハートに自身の作品をプレゼンする機会を得て、Cybernetic Serendipity展の参加が決まったそうである。斎藤義重は当時日本を代表するアーティストであり大きな影響力を持っていたが、コンピュータアートに対しても重要な役割を担ったと言えるだろう。多摩美術大学で教鞭をとっていた斎藤の教室には多くの学生が集まり、CTGの幸村が受講していただけでなく、1968年に《位相-大地》を発表したことでもの派の源流を生み出した関根伸夫や、その他の後輩メンバーたちも斎藤の教え子であった。なお、CTGの唯一の個展は東京画廊で開催されたが、東京画廊は斎藤義重が専属契約をしていた画廊である。

大泉はCybernetic Serendipity展の参加がCTGにとってターニングポイントであり、「出品しなかった場合、その後続いた海外の展覧会への参加もすべて閉じられたであろう」と述べ、1968年時点で多数の代表作を発表できたことの重要性を指摘している11。Cybernetic Serendipity展でのCTGの成功は川野を始めとする他のコンピュータアート関係者にとっても重要な出来事だったに違いない。

- 幸村真佐男「コンピュータアートが生み出した表現の可能性」、JAGDAインターネット委員会『デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン その過去と未来』、誠文堂新光社、2017年 所収

幸村はここでCybernetic Serendipity展に出品した作品を「《Computer is a good illustrator》シリーズ数点と、〜」と発言しているが、大泉和文氏よりこの幸村の発言は誤りで、正しくは「《Kennedy》シリーズ6点と、〜」である旨の指摘をいただいた。 - Jasia Reichardt, “Cybernetic Serendipity the computer and the arts”, Studio International,1968

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年 p.281

《Cybernetic Serendipity》展カタログの最後のページ上部。CTGの1.《Running Cola is Africa!》と、2.《Return to a Square》はチャールズ・スーリ等の作品とともにリソグラフのセットとして$12.9で販売された。

《Cybernetic Serendipity》展カタログのCTGについてのページ、1968年 p.75

一方で同じ1968年の日本に目を向けると、東京では3月に大手町サンケイビル5階で「第1回コンピュータ・アート・コンテスト」が、そして9月には東京画廊でCTGの最初で最後の個展「コンピュータ・アート展“電子によるメディア変換”」展が開催されている。

「第1回コンピュータ・アート・コンテスト」は2日間のみの開催だったようだが、審査員は東京大学工学部教授の渡辺茂、川野洋、多摩美術大学教授の斎藤義重、デザイナーの杉浦康平が務め、アーティストとしては川野洋、CTG、SARASVATIが参加した。この展示は渡辺や川野、CTGの槌屋治紀等が参加していたC.B.A (Computer Based Art) 研究会が企画したものである。シモーヌ・グリストウッドによれば、2009年に川野にグリストウッドがインタビューした際に、川野はこの展示を当時としてはクオリティが高く、且つCybernetic Serendipity展よりも早く開催していたと説明したという。国際的な知名度を持つCybernetic Serendipity展に参加することができなかった川野は、おそらく悔しい思いもあったのではないかと想像する。それだからこそ客観的に見れば小さな規模の展覧会ではあるが、日本国内で先駆的なコンピュータアートの展示を実現できたことを誇らしく思っていたと考えられる。「第1回コンピュータ・アート・コンテスト」についての説明や展示作品は『COMPUTOPIA』1968年4月号に掲載されている。12。そこで川野は次のようにコンピュータアートについて述べている。

現代は芸術の大規模な社会化の時代であるといえる。伝統的芸術が特権的な少人数の所有であったのに対して現代の芸術は万人によって愛されようと望む。そしてマス・コミュニケーションの技術は、芸術のこのような要求を満たす有効な手段を提供し、ここに新しい芸術が登場する。この新しい芸術は、現代という人間疎外の巨大で非常な社会を人間的感情をもったコミュニティーとして有機的に再組織する強力な武器となるのでなければならない。現代が求める新しい芸術とはこのようなものとしてはじめて存在理由を持つ。そしてこの新しい芸術は社会組織の力を真に発揮するために、何よりも、その表現媒体のソフト化(たとえば光は絵画のようなものとしての重たい<ハードな>性質がないところから比喩的にソフト・メディアといってみる)電子化を必要とするであろう。電子を媒体とするソフトな新芸術への要請こそコンピュータ・アートを生んだ根本動機といえる。13

このように川野は「新しい芸術=コンピュータアート」を、伝統的芸術とは異なって万人に開かれたものだとし、それが現代の人間疎外的な社会状況を有機的に再組織化する武器になると主張する。このような反権威的な川野の主張は、1968年という時代背景が反映されていると言えるかもしれないが、彼の残した様々な著作物で繰り返し登場する。また、ここで川野がコンピュータアートの電子というソフトなメディウム(媒体)に着目していることも興味深い。引用した箇所の続きを読むと川野はそのソフトなメディウムの性質を、「芸術の自由な人工的再構成を可能にする」ものとして捉えていることがわかる。川野は既に1967年の著作『美学』の中で「分析美学」と「情報美学」、「実験美学」を紹介し、コンピュータに芸術をシミュレーションさせることによる芸術探究のアプローチを提示していた 。そして、このソフトな電子媒体を駆使することで自由な人間の社会環境を作り出すことができるだけでなく、人間の芸術創造の秘密を解明して芸術の理論を明確にし、本来の仕事に対する芸術家の自覚を促すことができると考えた。これらの川野のコンピュータアートに対する展望は、この文章が掲載された『COMPUTOPIA』という雑誌タイトルのように、やや楽観的にすぎる面があったと言えるかもしれない。実際に川野は晩年、「1960年代、夢に燃えていたコンピュータ・アート創造のその後の不毛に悩んでいた」と述べることになる15。しかし、川野のこの野心的な声明は1968年における日本のコンピュータアーティストたちの態度表明として再考する必要があるだろう。

- 「第1回日本コンピュータ・アートコンテスト誌上発表」、『COMPUTOPIA 1968年4月号』、コンピュータ・エージ社、1968年、pp.57-63

- ibid p.57

- 川野洋『美学』、東京大学出版会、1967年

- 川野洋『ネットワーク美学の誕生』、東信堂、2009年、p.269

ここで、川野とCTGとSARASVATIの制作の技法を概観することとしたい。『COMPUTOPIA』1968年4月号には、作品タイトルが未掲載だがそれぞれの作品が掲載されている。また、川野はコンピュータアートのプログラムについて次のように分類する。

- 表現論理を数式のセットで記述するもの

- 表現論理を乱数表で記述するもの

- ア・プリオリに自由な乱数を生成させるもの

- 学習によって経験的に束縛された乱数を生成させるもの

このうち、1.と2. a.はCTGとSARASVATIの作品が該当し、2. b.は川野の作品が該当すると川野は説明する。1.と2. a.が直接的なアルゴリズムの表現であるのに対して、2. b. は、プログラムによって「学習」させるステップが伴い、今日の人工知能と近接性のある発想であることが特徴的である。川野はシャノンの通信チャンネルモデルをベースとして独自の「K-システム」と呼ぶアートのシミュレーションモデルを作ったが、そこでは既存の画像データを学習する「目」と、受け取ったデータを分析し遷移確率行列に変換する過程が備わっている。このような機構を川野が作り出した理由は、コンピュータアートを人間によるものではなく「コンピュータのアート」として捉える考え方が反映されているだろう。このような川野の「K-システム」と、その根底にあるプログラム観については次回確認し、考察を加えたいと思う。

一方CTGは1968年2月に発行された雑誌『デザイン NO.106』において、プロッターを使った制作の3つの技法について幸村が解説を行なっている。その3つとは、「データ交換」と「パターンメイキング」、「ランダムコンポジション」であり、「データ交換」はX,Y座標値の置き換えを行う技法を指し、ケネディシリーズのランダムウォークもこれに含まれる。「パターンメイキング」は新しいフォルムを作り出すためのアルゴリズムによるパターンを生み出すことを指し、例として円から外に向かってサイン波が増えていく造形を挙げている。「ランダムコンポジション」は人間によって大枠の配置などの造形規則を設定し、そのディテールは乱数によって決定させる技法である。幸村は乱数によって無限個の作品を作ることができることに、「機械の創造性を論ずる一つの足がかりがあるように思われる」と述べ、またコンピュータの発達が「グラフィック・デザインの成立基盤である「印刷」という同一版による大量複製そのものを否定する要素を持っている」と指摘する。

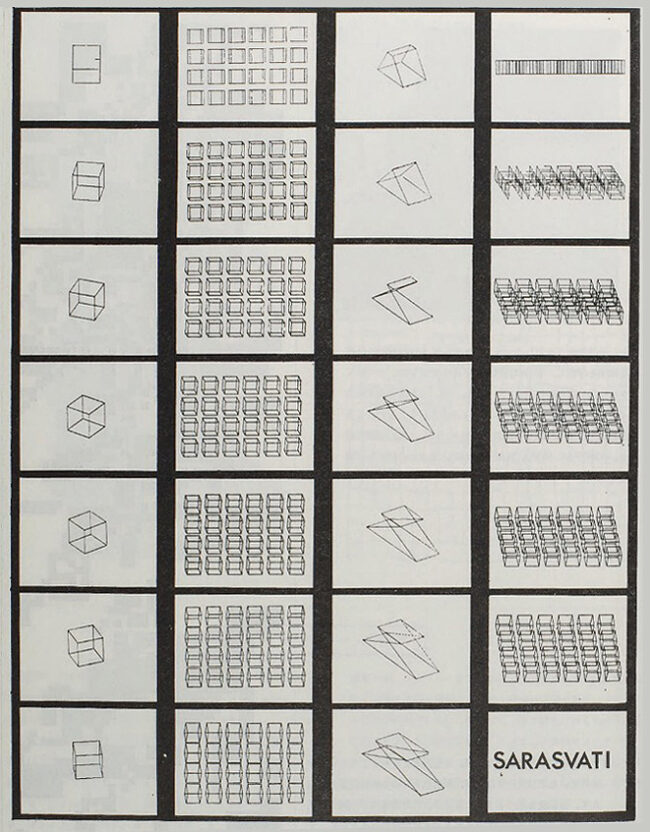

最後にSARASVATIの作品についても確認したい。日本の最初のコンピュータ・アニメーション作品として知られる《風雅の技法》は1967年の夏休みに第1回草月実験映像祭に応募することを目的に、東京大学大学院都市工学科に在籍していた月尾と山田が制作した3分間の作品である。音楽家の刀根康尚と録音技師の菊池進平の名前もクレジットされている。彼らの大学院での研究内容である都市計画のために開発したプログラムを応用して図形を作成し、当時画像用のCRTはなかったため、一コマずつプロッターで出力したものをさらに一枚ずつ16ミリカメラで撮影したという。

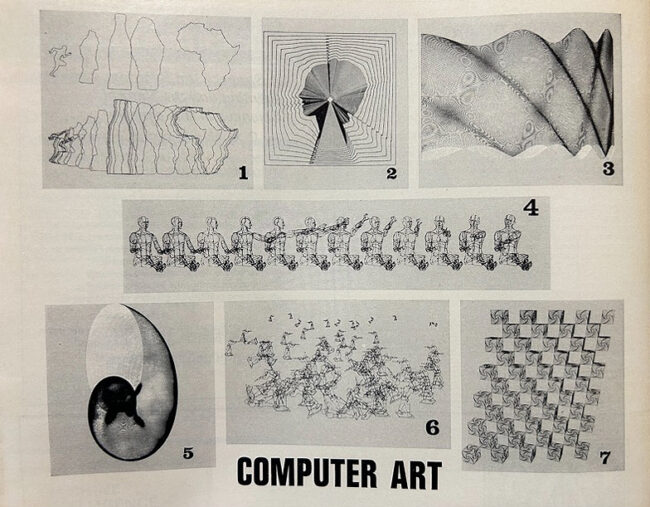

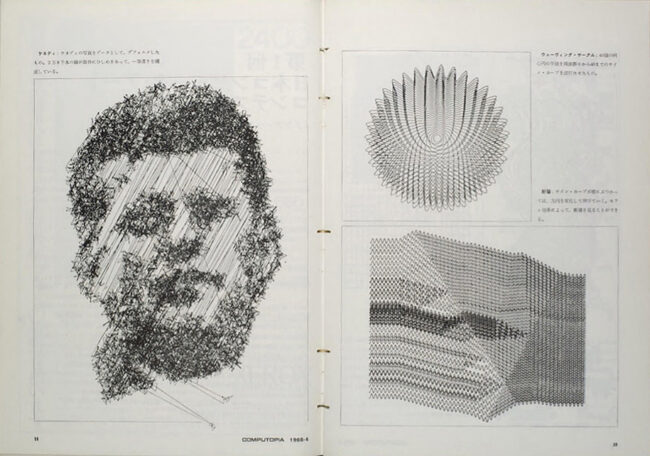

『COMPUTOPI2A 1968年4月号』に掲載の川野洋の作品

『COMPUTOPIA 1968年4月号』に掲載のCTGの作品

『COMPUTOPIA 1968年4月号』に掲載のSARASVATI《風雅の技法》、1967年

60年代のコンピュータ利用環境

コンピュータを利用した視覚表現といえば、今日では普通ディスプレイやスクリーンを想像するだろう。しかし、少なくとも川野洋やCTGの主なコンピュータアート作品は、ディスプレイに映し出されるものではない。川野の作品はラインプリンタによる出力に対して手作業で着色を加えたものであり、CTGの作品はX-Yプロッターによる出力である。例外としてCTGのアニメーション作品の制作過程にはIBM2250というベクトルスキャン型ディスプレイを利用しているが、アニメーションにするためにはその画面を16mmフィルムで1コマずつ撮影する必要があり、あくまでも主要な作品はプロッターで出力されたドローイングをシルクスクリーンやオフセット印刷したものであった16。

- 大泉和文「CTGについて」、CTGの槌屋が経営する株式会社システム技術研究所ホームページに掲載されている。 https://www.systemken.com/ctg.html

フリードリヒ・キットラーは「コンピュータ・グラフィックス 半ば技術的な入門17」というテキストの中で、1998年の人々がGUIに慣れ親しみ、コンピュータとコンピュータ・グラフィックスを同一視している傾向について指摘している。そして、年端のいったハッカーだけが、かつてコンピュータ画像というものが琥珀色、ないし緑色の背景上の白い点にすぎないものだったことを知るのだと回顧し、コンピュータ画像がテレビではなく、むしろ戦争時代のレーダーに由来するものであることを指摘する。キットラーの指摘の通り、1950年代に配備されたアメリカ国防省の半自動防空管制システム“SAGE(Semi-Automatic Ground Environment)”には既にモニターとしてCRT(cathode-ray tube)が備わっており、冷戦時代にソ連軍の爆撃機を追跡するために稼働している18。このように60年代にはCRTは存在していたが、川野やCTGやSARASVATIたちがそれを利用しなかった。その理由は、単純に気軽に利用できる環境にいなかったからだと思われるが、結果として見れば印刷作品であったことにより実体を伴うアート作品として残すことができたという側面もあるはずである。

ここで川野たちがどのようにしてコンピュータを利用することができたかを確認することとしたい。61年まで東京大学の美学研究室で助手を務めていた川野は、62年に創設された東京大学のコンピュータセンターを利用することができ、63年にこのセンターでプログラミングを学び始め、OKITAC 5090Aを使うことでアセンブラ言語を学ぶことができた。19。また66年からはHITAC5020を利用できたという。

CTGは槌屋が東京大学機械工学科に在籍していたためコンピュータを使うことはできたが、それをアートの制作のために利用することはできなかった20。他のメンバーも含めて自由にコンピュータを利用できるようになったのは、IBMの懸賞論文に応募し(槌屋の論文「コンピュートピアは可能か」が佳作となる)、それをきっかけとしてIBMの取締役にアート制作のためにコンピュータを利用する許可をもらうことができたからである。なおCTGが利用したコンピュータは日本IBMの大型計算機(IBM7090)とCALCOMP社のプロッタ(CalComp563)であり、FORTRAN Ⅳであった。幸村は当時のコンピュータ利用環境を次のように回顧している。

1960年代のコンピュータは、いまでは考えられないくらいとてつもなく大きな機械だった。時代的には、航空機製造メーカーのボーイングや自動車メーカーのゼネラルモータズなんかがコンピュータを使う設計ツールとしてCADを導入しはじめたころで、プロッタなどのディスプレイ装置はまだ一般的ではなかったし、手が出せないほど高価だった。当時、神田の岩本町に建築会社や造船会社が共同で使うデータセンターがあったんだけど、利用料金は当時の金額で大型コンピュータが1時間100万円、プロッタが1時間1万円、それくらいの価格。ぼくらは日本IBMの協力を得て、制作に使わせてもらうことができた。21

- フリードリッヒ・キットラー、相澤啓一訳「コンピュータ・グラフィックス 半ば技術的な入門」『Inter Communication No.28』、NTT出版、1998年 所収

- 三井秀樹「SIGGRAPHにみるコンピュータ・アート25年史」、『ICONICS 映像学』vol.3 no.2, 日本映像学会、1987年

- Simone Gristwood, ”Hiroshi Kawano(1925-2012) Japan’s Pioneer of Computer Arts” Leonardo 52 (1), p.76

- 「CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)槌屋治紀インタビュー「さようなら、コンピュータアート」」聴き手:馬定延 CTGの槌屋が経営する株式会社システム技術研究所ホームページに掲載されている。 https://www.systemken.com/ctg.html

- 幸村真佐男「コンピュータアートが生み出した表現の可能性」、JAGDAインターネット委員会『デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン その過去と未来』、誠文堂新光社、2017年 所収 p.54

SARASVATIの月尾は、自身が大学院の学生だった時に「東京大学の総合研究所では富士通の好意によりFACOM270/20が予約すれば自由に使用できるような状態で設置されており、出力装置としてカルコンプ社のプロッターが接続されていた」と述懐している22。

このように当時の大型コンピュータを利用するためには非常に高額のお金が必要であり、大学の工学系の研究者やコンピュータ会社の関係者でなければ利用は困難であった。美学者の川野洋や多摩美術大学の学生だった幸村がそれを利用できるようになったことは奇跡的な巡り合わせだったかのように思われる。あるいは、彼らの飽くなき好奇心・実験精神が、そのような環境を手繰り寄せたのだと言うべきだろうか。

次回は川野洋のコンピュータアートとその美学について考察を行う予定である。

- 『ARTS ON COMPUTER』、O美術館、1987年 p.24 なお川野洋の『芸術情報の理論』、新曜社、1972年、p.288によれば、《風雅の技法》はFACOM270-30によって作られた。

- 馬定延『日本メディアアート史』、ARTES、2014年

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年

- Jasia Reichardt, “Cybernetic Serendipity the computer and the arts”, Studio International,1968

- Simone Gristwood, ”Hiroshi Kawano(1925-2012) Japan’s Pioneer of Computer Arts” Leonardo 52 (1), pp.75–80.

- Yoshiyuki Abe, “The Genealogy of the Pioneers,” PAGE 66 Bulletin of the Computer Arts Society (Winter 2007/2008)

- 「特集エレクトロニック時代の芸術」『美術手帖 1968年1月号』、美術出版社、1968年 所収

- 『美術手帖 5月号増刊 特集=人間とテクノロジー』、美術出版社、1969年

- 椹木野衣『戦争と万博』、美術出版社、2005年

- CTG「コンピュータ・グラフィックの理念・方法・ヴィジョン」、『デザイン2 DESIGN No.106』、美術出版社、1968年 所収

- 「第1回日本コンピュータ・アートコンテスト誌上発表」、『COMPUTOPIA 1968年4月号』、コンピュータ・エージ社、1968年、pp.57-63

- 川野洋『美学』、東京大学出版会、1967年

- 川野洋『芸術情報の理論』、新曜社、1972年

- 川野洋『ネットワーク美学の誕生』、東信堂、2009年

- 三井秀樹『コンピュータ・グラフィックスの世界』、講談社、1988年

- 三井秀樹「SIGGRAPHにみるコンピュータ・アート25年史」、『ICONICS 映像学』vol.3 no.2, 日本映像学会、1987年

- 芸術アルゴリズム研究会『20世紀コンピューター・アートの奇跡と展望 –現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想−』、多摩美術大学美術館、2006年

- 『ARTS ON COMPUTER』、O美術館、1987年

- JAGDAインターネット委員会『デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン その過去と未来』、誠文堂新光社、2017年

- フリードリヒ・キットラー、相澤啓一訳「コンピュータ・グラフィックス半ば技術的な入門」、『Inter Communication No.28』、NTT出版、1998年 所収

hasaqui

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。