今回の「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」は、2019年にトーキョーアーツアンドスペース本郷で展示されたYOFの《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》を考察していく。本連載では、GUIやスマートフォンのタッチパネルなどのインターフェイスを経由したモノのバルクとサーフェイスと考えてきた。YOFの《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》は、色彩というモノのサーフェイスと密接な関わりのもつ現象を「照明」という観点から考えさせる作品である。この作品を考察していくことで、まずはモノと照明との相互関係が面色と表面色という2つの色の現れ方の切り替えを引き起こし、さらに、この色の現れの切り替えによって、モノのバルクとサーフェイスとが現れたり、消えたりすることを示す。次に、YOFが作品のもとにしている「ヴァルール」というピクセルを基点とした色彩のあり方を考える。最後に、情報という観点から《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》を考えると、この作品で一つの境界線となっている壁の向こう側にあるのは光を反射するオブジェクトではなく、色彩を生み出すための情報状態の集合であることを示す。

バルクとサーフェイスをオンオフできる色の現れ🔘

YOFの《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》は壁に開けられた3つの開口部を通して、幾何学的に構成された色彩を見ることになる。しかし、よく見ていると、3つの平面的に見えた作品には奥行きがあるように見える。「奥行き」は絵画平面に発生しているものではなく、開口部の奥に物理空間が存在し、その奥行きであることがわかってくる。その奥行きは、作品を動きながら見るとさらにはっきりする。《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》はどのような構造を持った作品なのだろうか。YOFは以下のように作品を説明している。

「2D Painting」は、2019年3月にシリーズ1作目を発表したもので、本作はその新作となる。

壁に切り抜かれた矩形と、その奥に配置されたいくつかのオブジェクトから成る。それらのオブジェクトには個別に照明が当てられ、ゆっくりと配色が変化する。

タイトルにある2Dとは、2つの空間(Depth)を意味している。イメージを構成しているのは三次元空間に配置されたオブジェクトでありながら、定位性を失わせる特殊な構造と色対比によって二次元的イメージ(絵画的空間)としての認識の優位性が高まる。現実の三次元空間と二次元の色彩によって喚起される絵画的空間、この2つ空間の横断を体験することになる。1

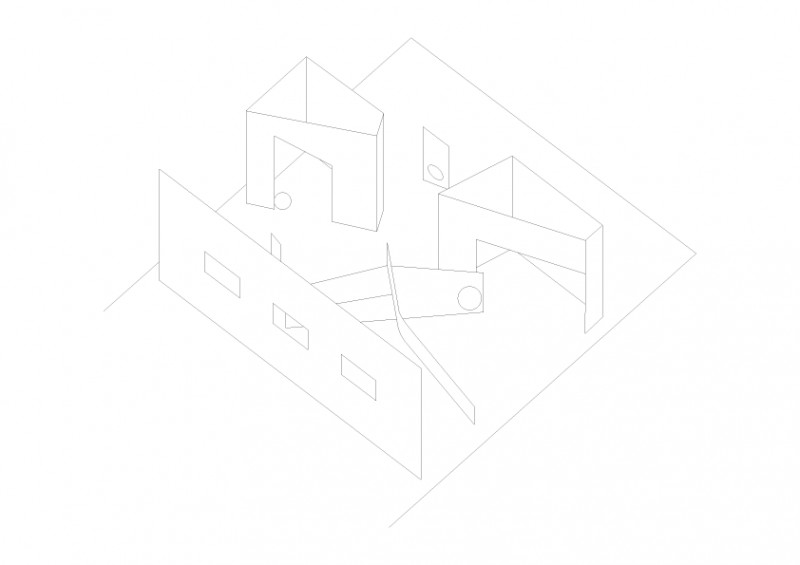

YOFが作品のWEBページに載せている作品の図面から、3つの開口部の奥には三次元空間が広がっており、3つの球体と面で構成された4つの構造物が配置されているのがわかる。それらが、LED照明で照らされることで、3つの二次元イメージを形成するようになる。タイトルが示すように「7つのオブジェクトが3つの絵画平面となる」のだが、そこでは「面色」という色の現れ方が重要な役割を担っている。壁の奥に配置された「7つのオブジェクト」は、モノの表面に反射した「表面色」ではなく、空の「青さ」のような「面色」のように見えることで「3つの絵画平面」を構成しているからである。

作品模型図

「表面色」「面色」というのは、心理学者のデビット・カッツが提案した色の現れ方の種類である。哲学者の村田純一が『色彩の哲学』で、この2つの色について簡潔にまとめているので、参照したい。

カッツが最初の課題としてあげている「空間のなかでの色の現れ方」は現在では「色の現れ方の様相(モード)」などと呼ばれ、表面色、面色、空間色といった区別が有名である。「表面色」はその位置が確定的で、視覚的抵抗感を伴い、「表面」という性格を示し、また、視線に対して任意の方向を占め、曲がったり捻れたりといった空間的性格を示す。それに対して、「面色」はその位置が不確定で、視線に対して常に垂直な平面に見えるが、その面は柔らかく、優しく美的な感じを与える。前者の代表例は、通常の物体の表面が示す色であり、後者の代表例は、空の色、あるいは、表面色をスクリーン上の小さな穴から見たときに見える「開口色」などである。2

《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》で壁の奥に設置された7つのオブジェクトは、通常であれば「表面色」を示すはずである。しかし、オブジェクトの構造と自在に色と明るさをコントロールできるLED照明の当て方と配色によって、オブジェクトが伴う空間的性格が失われた「面色」というモードで、観賞者に対して現れている。そして、壁の3つの開口部が「垂直な平面」となって色彩の配色を構成するようになっている。画家のジョセフ・アルバースは『配色の設計』において、「フィルム・カラー[面色]とは、目と物体との間にある薄い透明または半透明なレイヤーとして見える色で、物体の表面色とは別個のものだ」と書いている。3 このアルバースの指摘とYOFの「定位性を失わせる」という言葉と合わせて考えてみると、《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》は、オブジェクトとLED照明を精密にコントロールすることで、色彩をオブジェクトから引き離し「目と物体との間にある薄い透明または半透明なレイヤー」=「3つの絵画平面」に置いたと考えることができるだろう。

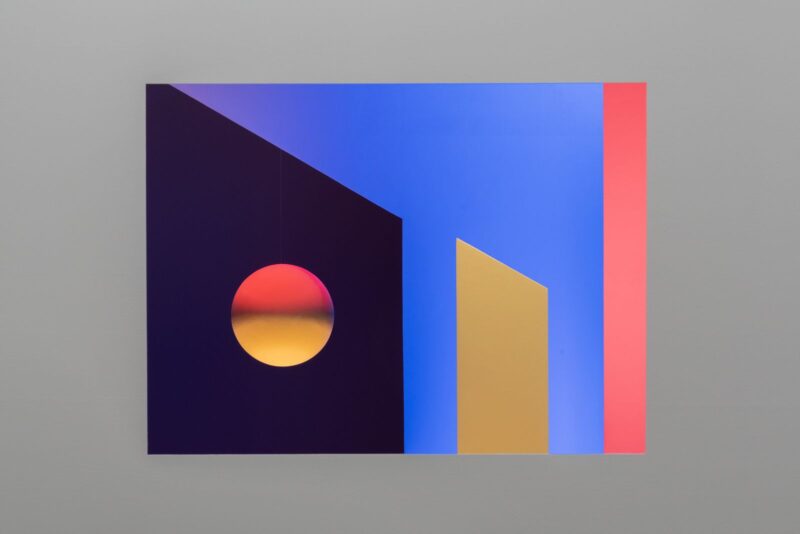

2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes] Exhibition at Tokyo Arts and Space.

Created by YOF photo : Ryu Furusawa

《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》で、3つの平面に浮かぶ球体を見ると、球体は表面色にも面色になりきらず、これら2つの色の現れが重なり合うオブジェクトになっている。球体のオブジェクトが他のサーフェイスがつくる面色と接するところは面色が現れているように見える。特に、別々のLEDランプから照らされている上下の部分は面色として現れている。しかし、上下のLEDランプからの光が届きにくい球体中央部にできる「影」のような黒い部分は、球体が面色の「色面」に収まりきらない「オブジェクト」であることを示し、その周りは表面色となって球体の曲面の存在を示している。球体は照明の当たり具合によって、面色から表面色へのグラデーションを形成しており、複数の面色のサーフェイスがつくる一つの平面に組み込まれるのを拒んでいるように見える。

しかし、この作品において、球体のオブジェクトだけが照明によって、絵画平面に組み込まれるのを拒絶しているわけではない。ゆっくりと変化していく照明の色によって変化していくオブジェクト同士の配色変化によって、不意にオブジェクトが「色面」ではなく「オブジェクト」として表れるときが多々ある。球体ではなく、面を形成するオブジェクトは多くの場合、LEDランプから放たれる光によって強く照らされ面色を示し、壁に開けられた3つの開口部=絵画平面に重なりを持たない一つの仮想サーフェイスをつくり出している。しかし、配色の変化によって、不意に仮想サーフェイスを形成していた「色面」が「オブジェクト」のサーフェイスを示し、モノとしてのエッジが現れる。このとき、オブジェクトと照明との関係から現れる色は表面色となり、そこにモノのサーフェイスが生まれると同時に、サーフェイスの奥に存在してモノをモノたらしめるバルクを見たり、感じたりできるようになる。

壁の奥に設置された7つのオブジェクトは照明の当たり具合によって、表面色で現れたり、面色で現れたりする。色の現れの変化だけでなく、オブジェクトが面色で現れたときはモノとしてのバルクもサーフェイスも示すことなく、3つの絵画平面を構成する「面色」となって「二次元的イメージ」の一部となっている。村田によるモノと「表面色」との関係の現象学的な定義は、三次元空間に厚みを持ったモノとして存在するオブジェクトが、照明によって「二次元的イメージ」になることを説明してくれる。

実際しばしば、表面色とは物の表面の色が示す現れ方である、といった説明がなされる。この説明は必ずしも間違いではないが、適切とは言い難い点を含んでいる。まず第一に、すべての物の表面がいつも表面色を示すわけではないし(還元スクリーンを通してみると面色に見える)、また空に浮かぶ雲のように通常は物体とはいいにくい対象も表面色を示すことがあるからである。しかし、より重要なことは、例えば、「表面色」という言葉で示される「表面」の意味は、もっぱら視覚世界のなかの現れ方に即して定義された空間的性質であるという点である。したがってこの点をふまえるなら、この「表面色」を視覚以外の現れ方などをも含意する物体の表面という概念を使って説明することは現象学的にいうなら本末転倒していることになる。換言すると、視覚現象に関する限り、「表面色」は事物の表面によって定義されるのではなく、その逆なのであり、むしろ事物の表面という特徴が「表面色」によって定義されるのである。4

村田の現象学的説明に従えば、モノは表面色で現れたときに限り、サーフェイスを持つことになると言えるだろう。そして、サーフェイスはその奥に連続してあるバルクの存在を示すことになる。逆に、面色の場合は「青空」のように位置を確定できない「視線に対して常に垂直な平面」でしかなくなり、モノとしてのバルクとサーフェイスとが消失した「色面」となる。もちろん、村田が「視覚現象に関する限り」と断っているように、そこにあるモノに触れる場合は別であるが、モノは色の現れ方次第で、バルクとサーフェイスというモノ独自の特徴をオンオフできるのである。さらに、村田は次のように色の空間的現れについて指摘している。

実際には、色がまず最初にあって、それに加えてさまざまな空間的現れ方の違いがあるというのではなく、むしろ逆に、最初にあるのは色のさまざまな空間的現れ方であり、次に、(例えば還元スクリーンを用いることなどによって)それら多様な現れ方に共通の性格を抽象する作業がなされ、その結果として、三属性のみで規程可能な色のあり方が取り出されるというのが実情なのである。5

色が空間的現れとともにあるとすると、色によってモノ独自の特徴がオンオフされるときに、色が持つ空間的現れも同時に変更されていると考えられる。このことは、何よりも先にモノがあるということではなく、モノとその周囲の空間は、それらを照らす光のなかでその相互関係で出来ていることを意味する。表面色は照明とモノが置かれた位置、および、その周囲の空間との相互作用で現れるが、面色はモノとともに周囲の空間も消失した状態で、色そのものが持つ三つの属性、色相・明度・彩度に基づいて現れる。それゆえに、面色は色情報と直結したピクセルに近い色の現れであり、ディスプレイ上でシミュレーションしやすい色だとも言える。

《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》では、壁で奥と手前の空間を明確に分けつつ、切り抜いた3つの矩形で「視覚現象」のみを観賞者に伝える状況をつくり、オブジェクトと照明との相互関係のコントロールが精細に行われている。その結果、照明の色と明るさとオブジェクトの配置との相互関係は、壁に開けた3つの開口部に可能な限り面色として現れ、開口部の奥にあるオブジェクトは球体を除き、ディスプレイのピクセルがつくるイメージのように三次元空間の前後関係の重なりを示すことなく隣り合うようになっている。球体だけが、面色と表面色とのグラデーションがつくる異物感によって「二次元的イメージ」から浮き出るような重なりを示すように見える。しかし、照明がつくる配色のゆっくりとした変化のなかで、三次元空間に配置された球体以外のオブジェクトもときに「色面」であることをやめ、そのサーフェイスを示し、その奥に厚み=バルクを持った異物として「二次元的イメージ」のなかに現れ、「絵画平面」を「絵画空間」としていくのである。

すべての知覚対象は、環境や知覚者の状況に応じて、さまざまな現れ方を呈する。一定の現れ方の下で知覚された対象は、つねにほかの隠れた現れ方を備えたものとして現れている。そして、その隠れた現れ方は、視点や状況が変化することによって、新たな状況に対応した現れ方を呈して現れることになる。特に、対象の現れ方は知覚者の身体運動のあり方と相関しており、それゆえ知覚者の意識には、「わたしは知覚している」という認知的意識と同時に、「わたしは(現れ方を変化させることが)できる」という運動感覚的意識も含まれている。こうした特徴が、知覚経験の志向的構造の本質的特徴である。6

壁の奥の照明とオブジェクトとの相互関係の精細な制御は、3つの矩形に「色面」の配色をつくるのだが、配色は常に変化し続け、観賞者は常に動き続けることで、3つの絵画平面はあらたな状況をつくり続けることになる。この変化のなかで、照明とオブジェクトとの相互関係がつくる面色は表面色になり、表面色は面色になる。《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》では、面色と表面色とは排他的な関係ではなく、常に「隠れた現れ方」として互いに密着している射映構造を持つと言える。「射映」とは、私たちが立体物を見ているときに隠れて見えない部分も隠れた仕方で現れているというモノの現れ方を指した現象学者のエドムント・フッサールの言葉である。フッサールは表面色が多様に変化していく様子から、モノの多様な現れとともにそこに同一性を見たのであった。

表面色は、照明の変化に応じて多様な変化を示すが、同時にその変化を通しての同一性を保っている。それに対して面色の場合には、このような射映構造を示すことはない。面色の場合には、色の現れ方が変化すれば、色そのものが変化するとみなされる。たとえば、夕方になって空の色が青から赤へと変化する場合、空の色そのものが変化していくように見える。7

照明の変化によって、表面色はモノの見え方を変化させ続け、モノの現れ方を変化させるが、面色は「色」そのものの変化を示す。通常、この2つの色の現れ自体が「射映構造」を持つことはない。しかし、《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》においては、この2つの色の現れ方そのものが射映構造を持ち、その入れ替わりが起こっていると考えられる。面色をつくりだす照明がオブジェクトからバルクとサーフェイスとを消去して「色」そのものとなるような状態をつくる同時に、その隠れた現れとして、照明によって面色が表面色となるような配色をつくり、オブジェクトにバルクとサーフェイスとを持たせる状態をつくる。この2つの状態が入れ替わりながら、オブジェクトとしての同一性が保たれることになる。

2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes] Exhibition at Tokyo Arts and Space.

Created by YOF photo : Ryu Furusawa

要するに、色の実在が問題になる場合にはしばしば提起される問い、すなわち色は外界に実在するのか、という問いの立て方が粗雑すぎるのである、むしろ、私たちの知覚世界は、こうしたさまざまな異なった種類の色によって満たされていることに示されているように、さまざまに異なった存在のあり方をするものによって満たされている、というべきなのである。色の多次元性は、世界を構成する要因が存在するあり方の多次元性を含意しているのだ。8

YOFによる《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》は、色が多次元性を持つことを利用して、表面色と面色とを射映構造として取り込んだ作品だと言える。3つの開口部がつくる「絵画平面」は、7つのオブジェクトを含んだ奥の空間の見え方を制限して、観賞者がいる手前の空間に届ける。YOFは、7つのオブジェクトと多くのLEDランプが形成する照明との関係を制御しながら、3つの「絵画平面」を敷き詰められたピクセルの明滅によって二次元的イメージをつくりだす重なりをもとないディスプレイのようにしている。しかし、3つの球体のオブジェクトの面色から表面色へのグラデーションや、照明の配色によって1つのオブジェクトが面色から表面色と現れが変化したとき、そして、開口部を正面ではなく斜めから見たときに「絵画平面」はその奥に重なりを持つ空間を持つことが示される。表面色と面色とが見せる異なる2つの知覚世界が、照明とオブジェクトとの相互関係がつくる配色がつくる色の多次元性によって密着させられているのである。

ヴァルールから生まれるあたらしい色の混ぜ合わせ方🎨

これまでは村田による色の現象学的考察から《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》を考えてきた。それは観賞者を含んだ知覚の問題であったが、これからは照明とオブジェクトとの相互関係を規定する「情報」という観点から、この作品を考えてみたい。つまり、色を「赤」や「青」とラベルづけされる前の段階で捉えようとことである。これは、色を光の波長という物理的現象として捉えるのとも異なっている。色を光の波長でもなく、言語のラベルとしてでもなく、「情報」として捉えるということはどういうことだろうか。多次元的知覚世界を生じさせる作品を構成させている色を「情報」という観点から捉えると、この作品の別の見方が見えてくるだろう。

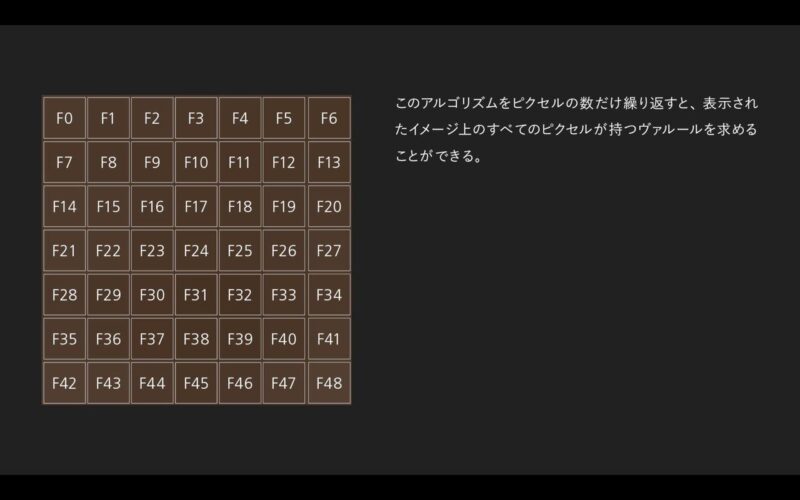

2013年より続けてきた《Valeur(ヴァルール)》シリーズは、イメージをピクセルの集合体として捉え、それらが視感覚に与える力の感覚量を定量化するためのプロジェクトである。

まず前提として、デジタルメディアにおいて全てのイメージはピクセルという単位で表現することができる。画面上にあるすべてのピクセルは「色」と「位置」という固有値を保持しており、全体の関係性の中で相互的な力を持っている。1つのピクセルの変化が与える影響は微々たるものだが、それらの集合が次第に大きな力を持つことで全体の印象を形成していく。我々は、その力の正体であるヴァルール(色価)こそがイメージを構成する上で最も重要な要素であると考えており、また独自のアルゴリズムによって定量化する事を可能とした。9

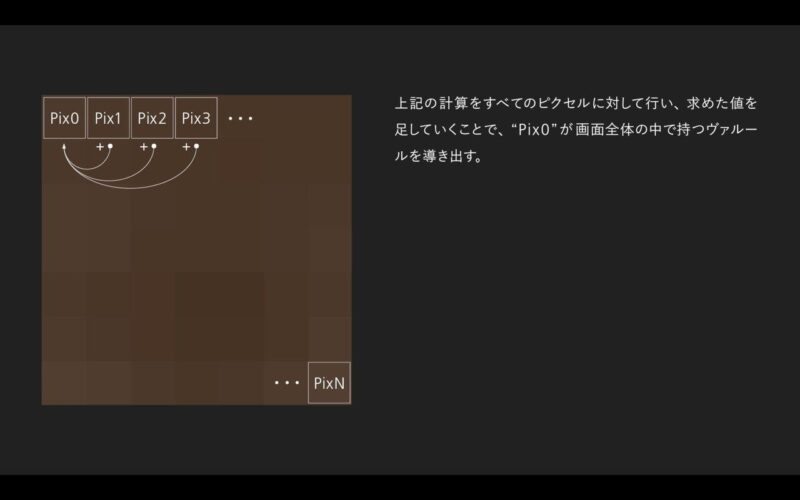

YOFは色をピクセル単位で考え、ここのピクセルとフレーム全体との関係の相互的な力を重要視する。それは、私たちが見ている色を、ピクセルが「固有値」として持つ色と位置を、フレーム全体との相互関係で考え、あらたな「情報」をつくり出すことを意味する。

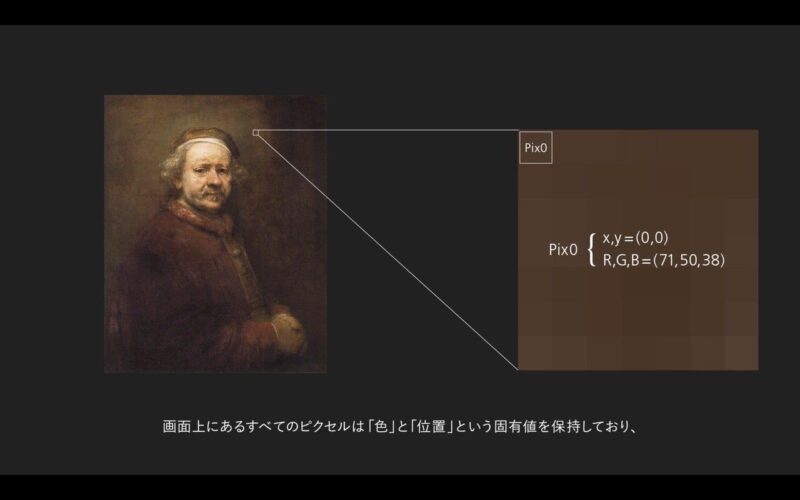

「Valeur(ヴァルール)について」からのスクリーンショット

YOFはまず絵画などの色面から一つのピクセルが持つ固有値である「x, y」の位置情報と「R, G, B」の色情報を取得する。

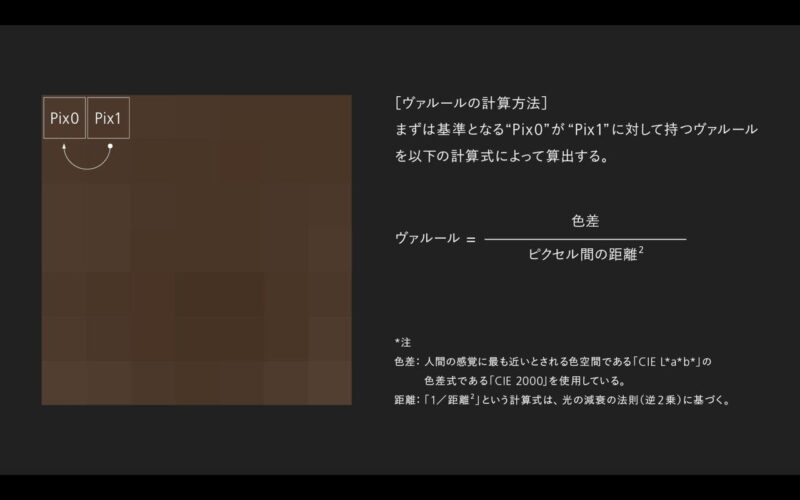

「Valeur(ヴァルール)について」からのスクリーンショット

次に、一つの基準のピクセルと色面の構成する他のすべてのピクセルとの色差と距離かヴァルールを計算する。

「Valeur(ヴァルール)について」からのスクリーンショット

「Valeur(ヴァルール)について」からのスクリーンショット

色面を構成するすべてのピクセルに対して、他のすべてのピクセルとの差異が計算されて個々のピクセルに与えられる。ここで重要だと考えられるのは、それぞれのピクセルが持つ色と位置に基づいて、それぞれのピクセルが他のピクセルとの差異が数値化されるということである。色の情報としては同じものであっても、そのピクセルの位置によってヴァルールが異なってくる。

YOFのアルゴリズムで世界を眺めると、三次元空間も「x, y, z」の位置情報とその点における「R, G, B」の色情報と集積と考えることができるだろう。しかし、これはそのように世界を捉えることができるというだけで、通常の世界の捉え方とは異なるだろう。通念上は、私が世界を捉えるときは、三次元空間にモノがあり、そのモノに光が反射してきて、その光の波長を網膜が捉え、脳で処理されて、「色」が認識されるということになるだろう。世界にはモノがまずあると考えるのであって、そのモノから位置情報と色情報とが抽出されると考えるのが通常の手順と考えられている。けれど、YOFはピクセルから色を考えるために、「ピクセル」を基本単位とした情報があると考えている。

情報の二相理論を提唱する哲学者デヴィッド・チャーマーズが、ヒトがモノを見るときのプロセスを書いているのだが、この考え方はYOFのヴァルールのアルゴリズムと近いと、私は考えている。情報の二相理論とは「実在に関する形而上学的立場で、世界の究極的な実在(Ultimate reality)を情報(information)とし、その情報が物理的な性質と現象的な性質を持つのではないか、とする立場」ということである。10 そして、チャーマーズは色を見ることを次のように書いている。

低い[レ]ベルの細部に立ち入らなければ、その筋書きは次のようになる。光のある一定の範囲のスペクトルがわれわれの目に当たって、さまざまな種類の網膜細胞を活性化させる。三種の錐体が、重なり合うさまざまな波長範囲での光量に応じて、情報を抽出する。するとただちに、元の光波に現われていたたくさんの違いは失われる。この情報は視神経を通じて視覚皮質に伝達され、そこでの神経的処理によりさらに三軸上の値に対応する情報へと変換される。これはおそらく、赤−緑、黄−青、そして明暗の軸である。ここから先で起こることはほとんど理解されていないが、この三次元空間で与えられた色が取る位置に応じた情報が保存され、それから最終的におなじみの〈赤〉〈緑〉〈茶〉等々のカテゴリーに分類されていくらしい。言葉でのカテゴリーはこれらのラベルに結びついていて、ついには「私は今赤を見ている」というような報告が発せられる。[修正は引用者による]11

ヒトが世界を認識する過程で光から「三次元空間で与えられた色が取る位置に応じた情報」が抽出される。情報の二相理論から考えると、ここで「抽出」されると書かれている「情報」こそが「究極的な実在」ということになり、この情報の物理的な性質がモノと光=照明と関係であり、現象的な性質が「赤」「緑」という認識、さらには、面色や表面色という色の現れ方ということになるだろう。そして、現時点で色が物理的な性質と現象的な性質とになる前の情報として現れているのが、膨大な量のピクセルを敷き詰めて構成されたディスプレイであろう。ディスプレイのピクセルの組み合わせは、チャーマーズが「情報空間」と呼ぶものを形成し、個々のピクセルの値は「情報状態」と呼ばれるものになると考えられる。

情報空間というのは、私が以後情報状態と呼ぶ数多くの状態と、そうした状態の差異関係の基本構造から成る抽象空間である。もっとも単純で非自明な情報空間は二つの状態から成っていて、それらの間に根本的な差異がある。われわれはこれらの状態を二つの〈ビット〉、0と1として考えることができる。これら二つの状態の本質は、それらがたがいに異なるという事実に尽きている。ということは、この情報空間はその差異構造によって完全に特徴づけられているのである。12

チャーマーズの考えに従うと、デジタルカメラで撮影されて、ディスプレイに表示される二次元イメージは、ディスプレイの情報空間のなかで撮影された三次元空間の色情報に対応するように個々のピクセルの情報状態を組み合わせることで具現化されたものだと言える。ディスプレイが物理的に実現する情報空間が実現可能な情報状態は膨大であるが、撮影された三次元空間の色情報に対応する組み合わせは、その一つしかない。けれど、情報空間は三次元物理空間とセットというわけではなく、情報空間は抽象空間であって「具体性をもった物理的世界や現象的世界の一部ではない」から、これら2つの世界に基づかない操作をすることができる。その一つの操作が、YOFのヴァルールということになる。YOFはヴァルールを計算するアルゴリズムを用いて、抽象空間である情報空間にこれまでとは異なる基準に基づく情報状態をつくり出していると考えられる。

YOFのアルゴリズムが計算したヴァルールは、ひとつの色面の差異の集積として提示されている。それは、三次元空間ではなく二次元平面ではあるが、ヒトの認識過程でモノと認識とのあいだにヴァルールを基準として現れるフレーム内の「色が取る位置に応じた情報」状態の集積だと見なすことができる。ヴァルールに基づくこの情報状態の集積をモノや認識から抽出される存在と考えるのではなく、この情報こそを「究極的な実在」と考えて、この情報状態の集積からモノのあり方や認識をあらたに探っていくということが、ヴァルールを基に制作される一連の作品で試されていると考えられる。このYOFの試みは、メディアアーティストの藤幡正樹が『カラー・アズ・コンセプト デジタル時代の色彩論』で書くような「計算可能であれば実現可能」な色彩のあたらしい混ぜ合わせ方を行っていると言えるだろう。13 画面全体のピクセルの関係を計算した値=ヴァルールを基準として、画面全体のピクセルが示す色の配置を組み合わせていくことが、絵具という物質とは異なるピクセルという情報を基準としたあらたな色彩の混ぜ合わせを実現しているのである。

「情報源」に置かれたオブジェクトのバルクとサーフェイス🔀

YOFはピクセルに基づく色のヴァルールを計算していく。そのとき、色は物理世界とのつながりを失い、個々のピクセルとピクセルの全体集合との関係の値に変換される。ディスプレイ上であれば、ピクセルのRGBの色情報を操作して、元画像のヴァルールと同じ値を示す別の配色の画像をつくることができる。そして、キャンバスなどの物理平面にコピーすることができる。この段階では、ヴァルールという情報は二次元のサーフェイスに張り付いているように見える。しかし、YOFは《2D Painting》シリーズで三次元における二次元的イメージの配色を作品として提示して、二次元のサーフェイスから離れていく。

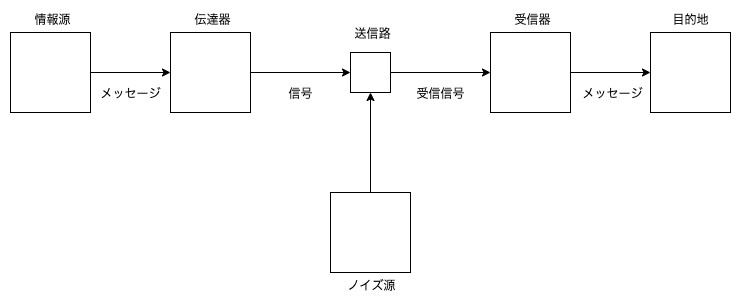

彼らのステイトメントにあるように、《2D Painting》シリーズで観賞者は「現実の三次元空間と二次元の色彩によって喚起される絵画的空間、この2つ空間の横断を体験する」ことになるのだが、この次元間移動が可能となるのは、すでに考察した面色と表面色という色の現れというヒトの認識に関わる部分であった。これは観賞者の認識という壁の手前側で起こっていることだとすると、壁の奥で「あたらしい色の混ぜ合わせ方」としてヴァルールをもとにして構成される三次元の物理空間における照明とオブジェクトの相互関係はいかにして壁の手前の認識に関わっているのであろうか。このことをチャーマーズが情報理論の父と呼ばれるクロード・シャノンのダイアグラムに対する考察から考えてみたい。

シャノンの標準ダイヤグラム

情報源とは〈メッセージ〉(情報状態)の集合であって、そこでは個々のメッセージが伝達器によって個々の信号にコード化され、伝達される個々の信号が個々のメッセージに対応するものと想定されている。事実、この特性は、ある状態が個別的なメッセージになるとはどういうことかを定義づけている。もし、システムの二つの異なる物理的状態が同じ信号に変換されば、それらは同じメッセージを実現することになる。ダイヤグラムの右側が示すように、情報が壊れたり消えたりというのはその後のプロセスで生まれることだが、個々の情報状態が伝達器を介して異なる効果を生むというのが、情報回路の本質である。シャノンは、こうしたいっさいを表立ってというより言わず語らずのうちに述べていて、そこには、物理的状態と情報状態の関係は直接論じられていない。しかしよく見れば、情報状態が個別化されるときには伝達可能原則が働いていることは明らかである。14

ここで注目したいのは、「システムの二つの異なる物理的状態が同じ信号に変換されば、それらは同じメッセージを実現することになる」という部分である。「伝達器」の部分が二次元であろうが、三次元であろうが、これらの物理的状態が同じ信号を出力するのであれば、そのメッセージは同じであり、そこに同一の現象が生まれる。「同一の現象」とは言っても、それは絶対的な同一性ではなく、ノイズが入るためにある程度の揺らぎを持っている。ピクセルが持つ情報が同一であっても、ディスプレイの種類、空間を満たす照明などによって、色の見え方がちがってくるような状況である。情報は具現化されるときに、さまざまな物理的要素が相互関係を持つことになる。この物理的要素の相互関係は次元を跨いではいけないということはない。次元を跨いだとしても、伝える信号が同じなるように設定さえすれば、情報源から選択されて実現されるメッセージは同一のものとなる。ヴァルールという基準に基づいた「あたらしい色の混ぜ合わせ方」から選択するメッセージを、ピクセルという二次元的存在ではなく、照明とオブジェクトとの関係という三次元存在の相互作用によって信号に変換することもできるのである。ヴァルールは情報状態の集積、つまり、情報源を構成する一つの基準であって、二次元のサーフェイス的存在でもなく、三次元の空間・厚みを示すバルク的存在でもないからこそ、二次元的イメージを構成することもできるし、三次元空間を満たす照明とオブジェクトの相互関係を構築することもできるのである。

ヴァルールに基づいた配色の情報源から一つのメッセージを具現化するために、ディスプレイでは色情報を伝達器の変数として扱い、三次元空間では照明の色とモノの配置を伝達器の変数として扱いながら、配色の関係を現象として具体化していく信号を合成していく。三次元空間ではモノの配置から「重なり」が生まれ、「重なり」が生まれることから「影」が生まれる。これらは情報源のメッセージにとってはノイズでしかないが、照明を制御することで「重なり」を色の対比でなくしながら、「影」を打ち消していき、ノイズを低減させることができる。さらには、観賞者の視野を制限するフレームをモノと照明との相互関係がつくる現象とのあいだにつくり、フレームを通すことで色の現れを「表面色」から「面色」へと変えることで、配置されたオブジェクトの「モノらしさ」を欠如させていくと同時に、モノの前後の「重なり」を削除していく。そして、フレームを通して、観賞者は「重なり」を持たない配色を認識することになる。YOFはヴァルールというピクセルに基づいて構成される情報状態の集積から選択したメッセージを、二次元イメージと三次元空間のモノの配置と照明との相互関係という異なる物理的状態から同一の信号として変換して出力することで、三次元空間で「重なり」を持たない配色という現象を、観賞者の認識に生じさせていると考えられる。

開口部の空間は、観賞者がいる手前の空間と何ら変わるところがない物理空間である。しかし、YOFが仕込んだ開口部と照明とオブジェクトによる色彩情報の制御によって、壁の手前と奥とで空間の現れが変化している。開口部から奥の空間は、「絵画平面」という仮想サーフェイスの奥にある仮想バルクとなって、照明とオブジェクトによって色彩情報が選択可能な三次元座標空間となっている。この三次元空間は、インターフェイスにおける「マテリアルデザイン」が二次元平面に「Z軸」という奥行きを導入して構成した仮想空間のようになっていると言える。

マテリアルデザインを構成するバラバラの高度をもつ複数のサーフェイス自体は、バルクをもつことがない理念的な存在である。しかし、それらを俯瞰して、統合していくときには、バラバラの複数のサーフェイスを含んだバルクが生まれるといえるだろう。これまでは、サーフェイスに隙間なく囲まれ、その中身をバルクと呼んできたけれど、マテリアルデザインがつくる仮想の空間では、サーフェイスはバラバラでありながらも、統合されているということも可能になっている。15

ただし、マテリアルデザインでは「Z軸」による「奥行き」を厳密に定義することで、仮想空間を物理空間の現れ方を模して、ピクセルを「マテリアル=物質」化したのに対して、《2D Painting》の壁の奥の仮想空間は仮想サーフェイスの絵画平面を構成するための情報源として、オブジェクトを色彩情報化している。マテリアルデザインと《2D Painting》とはともに「ピクセル」を一つの単位として扱っているが、前者はピクセルを物質化するものであり、後者はピクセルを介して物質を情報化していくという真逆の方向を向いているのである。しかし、ピクセルという情報を基点にしてバルクとサーフェイスのあらたな現れ方を追求し、モノの定義をアップデートしようとしている点では同じである。

《2D Painting》の仮想空間は、ピクセル単位での操作の精度ではないけれど、色彩情報を精細に制御できる情報源として機能して、この情報源から開口部に向けて色彩情報が出力される。色彩情報を選択可能な領域としての情報源が仮想バルクを構成し、この仮想バルクが開口部に仮想サーフェイスとして「絵画平面」を形成する。「絵画平面」をつくる重なりをもたずに隣り合う面色という色彩の現れをつくる照明と7つのオブジェクトとの相互関係は選択を待つメッセージの集合であって、実体ではない。それゆえに、壁の奥に置かれた7つのオブジェクト固有のバルクとサーフェイスは存在しない。これらは常に照明との相互関係のなかにあり、ヴァルールに基づく情報状態の一つを物理的に実現するものである。よって、色彩の情報状態が選択され、それがバルクとサーフェイスとを持たない面色だった場合は、壁の奥のオブジェクトはバルクとサーフェイスはない状態になる。逆に、選択された色彩の情報状態が表面色を示す場合は、オブジェクトはバルクとサーフェイスとを持つ状態になる。また、観賞者が開口部をどこで見るのか、という壁の手前の状況によっても、壁の奥のバルクとサーフェイスの有無は左右される。壁の向こう側にあるのは確固とした実体ではなく、ヴァルールに基づいて集められた情報状態の集合なのであり、観賞者は「観測者」として、《2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]》において三次元空間と二次元的イメージという2つの空間のどちらかを唯一の事象として確率的に体験していくことになる。つまり、この作品で壁の奥に配置されたオブジェクトのバルクとサーフェイスは、ヴァルールに基づいて形成される情報源から選択される照明とオブジェクトとの組み合わせに応じてできる色彩によって、その周囲の空間とともに現れたり、消えたりする確率的なものになっているのである。

- YOF「2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]」、http://yofyofyof.org/2020/01/21/2d-painting-7-objects-3-picture-planes/、2019年(2020/06/19アクセス)

- 村田純一 『色彩の哲学』、岩波書店、2002年、69-70頁

- ジョセフ・アルバース『配色の設計──色の知覚と相互作用』、永原康史監訳、和田美樹訳、ビー・エヌ・エヌ新社、2016年、58頁

- 村田、前掲書、73-74頁

- 同上書、73頁

- 村田純一『味わいの現象学』、ぷねうま舎 、2019年、192頁

- 同上書、198頁

- 同上書、208-209頁

- YOF「「ヴァルール」について」、http://yofyofyof.org/statement/(2020/06/19アクセス)

- デイヴィッド・チャーマーズ、https://ja.wikipedia.org/wiki/デイヴィッド・チャーマーズ(2020/06/19アクセス)

- デイヴィッド・チャーマーズ『意識する心──脳と精神の根本理論を求めて』、林一訳,白楊社、2001年、356頁

- 同上書、343頁

- 藤幡正樹『カラー・アズ・コンセプト デジタル時代の色彩論』、美術出版社、1997年、9頁

- チャーマーズ、前掲書、348-349頁

- 水野勝仁「連載第3回サーフェイスから透かし見る👓👀🤳 「浮遊するバラバラのサーフェイスがつくるバルクがマテリアルを拡張する」,https://themassage.jp/archives/9863、2018年(2020/06/19アクセス)

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。