櫻井崇史と松尾信太郎の二人による展示、“プローブ”が国分寺のswitch pointにて5月30日から6月15日の間に開催された。櫻井の作品は3Dモデリングを経てモニターを用いて制作された作品、松尾の作品は独特の質感をもつ塗装を施した極小の欠片を配置した作品からなる。両者とも、絵画への関心をキャンパスというオーセンティックな支持体を経由させずに、そこに存在する感覚の一部を間接的な手段で再現しようという意図が感じられる作品であった。

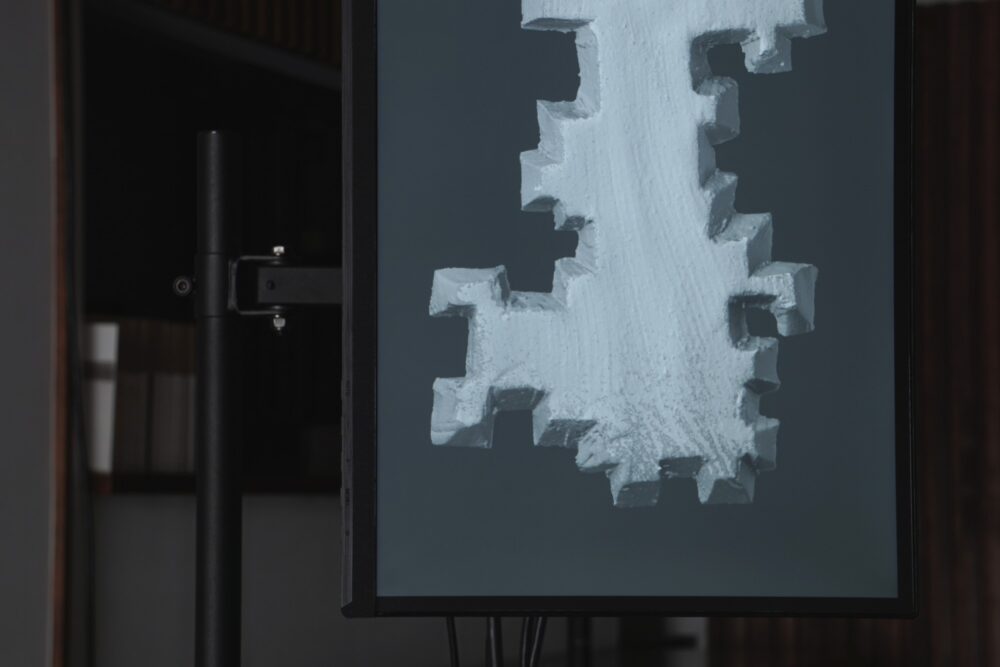

櫻井の作品は自身で制作した平面的な彫刻とも言うべきオブジェクトを一旦3Dスキャンでデータに変換し、その上にペンイテンィグツールで色を重ねていくという方法で作られている。ただグレイのオブジェクトに置かれた白色は、絵を描くというより、塗るという行為を抽象化したような感覚を帯びている。ブラシの筆致と思しき塗りのエッジにある掠れが微細な三角で出来ているのは、そのオブジェクトの形状によりポリゴンの三角に色が乗ったものと乗っていないものが現れるためである。その現れとブラシのエッジとの類似は偶然の出来事かもしれないが、同時にその行為がペインティングという行為の模倣であることの印として働いている。

私たちはその作品を、もちろんディスプレイで鑑賞するのだが、ギャラリーで絵画をディスプレイを通じて鑑賞するということほど、奇妙な感じのするものはない。ディスプレイという存在が眼の前にあるという事実が、とても強く眼の前に現れてこざるを得ないからである。だからそのことから導かれる結果として、そのアプローチはディスプレイを彫刻的な素材として扱うという方法になる。データによって作り出された画像が、その宿命としてディスプレイを必要とするという実際的な断絶が、ディスプレイの無用な存在感によって顕になる。櫻井は実際にそこに机を配置することで、日常におけるディスプレイの存在との関連性にも言及する。ギャラリーと虚構の間に日常のようなものが差し込まれる。しかしそれは日常の記号のようなものにとどまっている。

このようにして作られた構造を私たちはどのように鑑賞すべきなのだろうか。その記号のような形は、逡巡するかのように絵画と画像の間をさまよい、現実には存在し得ないゲームの背景画像のようにリアルさを剥奪されている。ぽつんと、孤独に宙に浮いている。しかし、私たちは指し示すものと指し示されるものの間にある獏とした空間を、かすかな顕れのようなものとして鑑賞することはできる。来るべきモノを示す予兆のようなのとして。これがプロセスだとしたら、その至りつくべき回答がこの作品により示されているわけではない。だが、そこで作られた余白のような空間は、これまでの絵画の鑑賞の仕方とは異なる可能性へ向けた探査の試みであるということはできるだろう。