前回は哲学者の入不二基義の『あるようにあり、なるようになる』を参照しながら、「バルクと空白とがつくる独自の厚みを持つ練り物」という概念を探り出した。今回は映像をデータから「破損」させる「グリッチ」を作品に多様するucnvの作品とビデオアーティストの河合政之の『リフレクション—ヴィデオ・アートの実践的美学』とを合わせて考えながら、「空白」という概念ではなく、具体的にアナログの電子映像とデジタルの電子映像のあいだを行き来しながら、バルクとサーフェイスとが「波のようなマテリアル」を構成していることを示したい。

アナログとデジタル、そして、デジタルが模倣するアナログ

ucnvは情報科学芸術大学院大学[IAMAS]で開催された個展「Volatile」の「作品について」で次のように書いている。

本展示では、以前の制作を再構成し、3点の新作として展開する。

図書館入口正面の展示室の2作品では、2018年の制作で用いた、正常なものと破損したものを並置するという手法を引き続き採用する。その手法によって、オプティカルメディアとデジタルメディアを重ねて考察する上では、必ずファイルフォーマットに触れなければならないということを、改めて明らかにするだろう

書棚の間に設置された3ディスプレイでは、2016年の映像習作をインスタレーション化する。上記2作品が、カメラとコンピュータが合流する場としてのファイルフォーマットを前景化しているのとはまた別の意味で、スマートフォンというデバイスもまたカメラとコンピュータが合流する場であるということを示す。

昨年の展示で、ある人から「この作品はどうやって/どこに定着しているのか?」と問われた。そのときうまく答えられなかったその問いがどこかに引っかかったまま、ある。今回の展示タイトルを “Volatile”、すなわち「揮発性」としたことは、その定着、および定着に必要な支持体という対象をめぐる思索と無関係ではない。1

ucnvによるステイトメントを読んだときに、まず「スマートフォン」がカメラとコンピュータとの合流の場になっている点がとても印象的であった。これまでの連載で考察してきた「スマートフォン」が一つのサーフェイスであり、そこから連続してバルクを示すものであって、「画像」にモノの「厚み」を与える存在になっているということに対して、ucnvのステイトメントは一つの回答を明快に示しているように思えたのである。モノと映像とが合流する場としてのディスプレイ、スマートフォンはこれまでに何度も考察してきたので、今回は、ステイトメントでオプティカルメディアとデジタルメディアとが合流する場と呼ばれている「ファイルフォーマット」から、バルクとサーフェイスとの関係を考えていきたい。

スマートフォンというバルクから映像というサーフェイスへという連続的な流れと入れ子になるかたちで、ファイルフォーマットも一つのバルクとして連続的に映像というサーフェイスにつながっていると考えられる。そして、ucnvが用いる「グリッチ」という手法は、ファイルフォーマットというバルクから映像というサーフェイスの流れの連続性を撹乱した結果として、普段は見えづらいバルクがサーフェイスからはみ出して見えている状態なのではないだろうか。このことをまず、ucnvが「正常なものと破損したものを並置するという手法」を用いた個展「二個の者が same space ヲ occupy スル」をめぐって」のステイトメントから考えていきたい。

デジタルデータは、離散によって成立するとされる。映像を例に取れば、連続していた時間はフレームという単位によって分断されて互いに独立した画像として保存され、それぞれの画像もまたカメラのセンサーによって分断された有限個のピクセルとして保存される。そこでは各フレームは前後のフレームとはまったく関係を持たず、個々のピクセルも同様に上下左右のピクセルを与り知ることはない。現実のリニアな時空間が、そのように整数でしか数えられない状態で記録される。これが離散と呼ばれるデジタルデータの特徴である。私たちが液晶モニタで映像を見る時には、必ずそのような離散化された情報を目にしている。

展示は上下のモニタで構成され、上部のモニタでは正常なデータが再生されている。数フレームを数百回繰り返すときには、正しく離散化された状態で、コンマ数秒の断片が正確に繰り返される。逆に言えば、そのような極めて少ない時間が何度も延々と再生されうるのは、デジタルデータが正しく離散化されている証左でもある。一方、下部のモニタは壊れたデータを再生する。壊れたデータが同じく数フレームを数百回繰り返すときには、離散はキャンセルされてピクセルとフレームは引きずられるように溶け出して、およそデジタル=離散らしくない様相を見せはじめる。なぜだろうか。2

「なぜだろうか」とucnvは問いかけ、「こちら側に現実の条理があるとすれば、あちら側にもデジタルデータの条理がある。モニタとは、そのふたつの条理の媒介として存在している。そこには背中合わせになった2つの世界が映し出されている」と、同じステイトメントで回答している。では、現実の条理とデジタルデータの条理とはなんだろうか。壊れたデータ=グリッチが示す「離散はキャンセルされてピクセルとフレームは引きずられるように溶け出し」た様子は、ucnvが「溶け出して」と書くように、デジタルな映像がアナログ的な連続性に基づく質感を示しているように感じられる。そこで、「現実の条理」をアナログ的な連続性と仮定して、グリッチはデジタルでありながらアナログ的質感を示す映像だと考え、ビデオアーティストの河合政之によるアナログの電子映像の考察を参照して、グリッチの特質を考察してみたい。

アナログな電子映像においてはデータを変調することにより画像と音声が一本の合成された正弦波、すなわち波として総合的にデータ化されるのである。したがってこの変調こそはアナログな電子映像の原理なのであり、そこから信号技術的なレヴェルで、電子映像における視聴覚の不可分性が作り出される。技術的原理からして、視覚的変化がまず電荷量の連続的変化として、次いでその同期信号を含む断続的な連なりとしてデータ変換され、一方で聴覚的変化は電荷量の連続的変化へとデータ変換され、さらに両者のデータが変調を通じて統合されることによって作られた、連続的な波としてのデータが、アナログ映像の本質的形態なのである。3

河合は『リフレクション』において、ビデオの電子映像の本質は「ウェーヴ(波)」にあるとして「ウェーヴの連続であるフローという形式をとることは、いかなる意味を持つのであろうか。フローであるとは、電流が一定時間流れ続け、データが流され続ける限りで存在するということである4」と指摘している。

このフローにおける電子映像と映画の存在論的な差異がもっとも明確にあらわれるのは、編集の場面においてである。映画では、画像はフィルム上にすでに発現し物理的に定着されているので、それをあつかえばよい。だが電子映像では、テープを使用したリニアな編集においても、コンピューターを使用したノンリニアな編集においても、少なくとも完全にコントロールされた編集をおこなおうとするなら、まずデータを時間的に画像として発現しなければならない。データそのままではそれは映像として存在しているとはいえないのであって、それが時間をともなってフローとなり、連続的な画像へと変換されて初めて、コントロール可能な対象としてあつかい得るのである。5

映画も映写機を必要とするが、映写機がなくてもフィルムは「映像」をそこに定着させている。しかし、ビデオのようなアナログの電子映像も、コンピュータで処理されたデジタルの電子映像も、ともにデータが再生される装置がなければ、そこには映像はなく、データしかない。データはファイルフォーマットやビデオテープなどの記録媒体といった一塊りのバルクに再生装置が働きかけ、データが波として動き続けているときにだけ、映像としてサーフェイスに示される。

アナログとデジタルの差異は、プロセスにおいてあらわれる。アナログな変調のプロセスとは、とは、ウェーブにおける電荷量変化の連続性、およびフローの時間的連続性を保持したプロセスとして定義することができよう。つまりそれは連続的なデータを連続体のまま工学的に処理するのである。一方デジタルなシミュレーションのプロセスは、ウェーヴとフローの連続性を離散的な数値へと置き換え、その数値をいったんメモリ化し、演算的に処理して、再度連続的なデータへと戻してやるのである。6

アナログとデジタルは、プロセスにおいて「連続性を保持する」か「離散的な数値へ置き換える」かの違いがあるが、デジタルにおいても最終的には連続的なデータに戻される。アナログでもデジタルでもバルクからサーフェイスに至る流れは同じであり、サーフェイスでは連続的なデータとして示される。アナログとデジタルとの違いは、サーフェイスと連続するバルクでのデータの処理の仕方が異なるということだろう。アナログでは、バルクからサーフェイスへと至るプロセスは連続性を保持しているが、デジタルでは離散化され演算処理が入る。河合はこの違いを顕著に示すのが、フィードバック・ループの映像であると指摘し、次のように説明する。

ここで、フィードバック・ループの映像において顕著にあらわれるアナログとデジタルの差を、まずはシグナルとノイズという情報理論的な概念によって説明できるだろう。すなわち、先にも第1章第4節で論じられたように、アナログなモジュレーションにおいては、個々のプロセスにおいて不確定なノイズの混入が不可避である。したがってフィードバックが連続するプロセスの中では、シグナルとノイズはその進行にしたがって漸次的に融合していく。一方、デジタルなシミュレーションにおいては、個々のプロセスがノイズフィルタリングをおこない、その都度データはシグナルへと純化される。したがってそれが再帰的に反復されるフィードバックのプロセスの中では、ノイズフィルタリングの反復によって、シグナルはより不変なものとして際立っていくのである。7

アナログではフィードバックするたびにノイズがシグナルに混入し、次第に融合するとしている。これはバルクとサーフェイスとの連続性が強調されていくプロセスだと言えるだろう。対して、デジタルでは、ノイズは常に除去される存在であり、シグナルが純化していくので、サーフェイスがバルクから独立していくように見える。それゆえに、コンピュータで演算処理されるデジタル映像は、バルクとサーフェイスとの連続性を切断していく側面が強調されたのであった。しかし、私たちはこれまでデジタルの映像を扱った作品におけるサーフェイスを透かし見て、サーフェイスがバルクとの連続性の中にあることを確認してきた。このことが示すのは、デジタルにおいても、河合がアナログの特徴としているノイズとシグナルの融合が起こっているということである。その一つの例として、ucnvが用いるグリッチにおいては、データがシグナルへと純化されるプロセスが無効化され、データはシグナルになれずにノイズのままにされ、アナログ映像のようにシグナルとノイズとが融合したような映像が示されている。

一方、アナログなプロセスは遅延や揺らぎといった不確定性を不可避的に含むことはすでに考察されたとおりである。そのフィードバックは、遅延と揺らぎの反復的回帰、その結果の連続的な逸脱としてあらわれる。したがってアナログなフィードバックは、デジタルとは反対に、環境的諸要因の介入による乱調と統御可能性を原理的な特性とするのである。すなわちそれは、データを〈脱情報〉化するものであるということができるだろう。逆にデジタルなプロセスによっては、そうした乱調と統御不可能性は、乱数などを用いたプログラミングによるシミュレーションという形においてしか、つまり、模倣という形においてしか実現することができない。8

グリッチが示すようにアナログの変調をデジタルは模倣することができる。河合は「模倣という形においてしか実現することができない」とネガティブに考えているが、私はこのことをポジティブに考えてみたい。それはデジタル優位に考える為ではなく、河合が示した「連続的なデータを連続体のまま工学的に処理する」というアナログの特徴を、デジタルが模倣するフェイズに入ったということを示したいのである。デジタルはノイズを除去した純化した離散化を強調してきたと言えるが、タッチパネルを備えたスマートフォンの登場によって画像に触れるようになった私たちは、モノと画像とのあいだに連続性を見るようになってきた。そして、「触れる」という感覚がバルクとサーフェイスという異なる性質を持つながらも連続的な一つの存在としてファイルフォーマットと画像や映像、さらに画像や映像とディスプレイやスマートフォンを扱う要因になっていると考えられる。デジタルはアナログを模倣し、ファイルフォーマットと画像、モノと画像といった明らかに別の存在のあいだに連続性を得ようとしているのである。

〈データと視〉と〈データと触〉とがつくる「波のようなマテリアル」

《Turpentine》のスクリーンショット

ucnvは正常の映像とグリッチした映像とを並置して見せる手法によって、映像が「正常な映像」としてディスプレイに「定着」した状態と、そこから逸脱した状態にある映像の差異を明確に示す。ucnvはIAMASでの個展で展示した《Volatile》と技術的には同じ方法を用いた作品を展示した2012年の個展「Turpentine」で配布されていたハンドアウトで、この逸脱の状態を説明している。

今回用いるのは、ある差分フレームをコピーペーストし何度も繰り返すという動画グリッチの手法である。そのとき、本来の前後のフレームと切り離された結果そこに何が映っていたか判別できなくなり、意図されていなかった映像が生成される。差分が繰り返されることによって、あるピクセルは延々と2ピクセル右に移動し続け延々と青みがかかることになるだろう。そこには、オリジナルの動画に含まれていなかったピクセルの移動と色が出現している。ここでは、シンプルなデータモッシングにあった、元の図像が崩れるといったことさえない。初見ではその映像がグリッチによるものかもわからないだろう。9

オリジナルにはない「ピクセルの移動と色」が示すのはもう一つのオリジナルなのだろうか。正常な動画と並置されたグリッチされた動画を同時に見るとき。オリジナルとグリッチを見ていると同時に、ふたつともオリジナルを見ているとも言えるし、コンピュータ的にはどちらも処理できるデータであって、データの差異はあるけれど、情報としての差異はないのかもしれない。ucnvはファイルフォーマットを分析し、通常は見ることがない画像の構成原理を利用して、グリッチをつくりだす。それは、画像を構成するデータ、そして、再生装置としてのプログラムによる演算処理といった書かれた文字列を読み解くことである。詩人で、アーティストのケネス・ゴールドスミスは『非創造的な書き方』で、絵を描くことにとって写真が大きな影響を与えたように、インターネットが文章を書くことの性質を変えたとしている10。その理由はコンピュータのOSが何百万行のテキストで書かれていたり、画面上の画像や音楽、そしてテキストもまた「言語」で構成されたりしているからである11。ゴールドスミスはインターネットとともにあるテキストを論じるが、そこにはJPEG画像が正常に表示されずに文字化けすることや、シェクスピアの画像を文字列で表示させその文字を操作して画像を変形させるといった画像と文字が表裏一体となった例が数多く示されている。

ドイツのメディア論者、ヴィレム・フルッサーは「写真」におけるカメラと写真家との関係から、「テクノ画像」という概念を用いて、テクストは画像へと翻訳されていくと指摘した。フルッサーは、現在のコンピュータで処理された画像が溢れる前に亡くなってしまったが、「テクノ画像」というテクストと画像とを連続的なつながりのもとで論じる概念は、ゴールドバーグが指摘する文字と画像との関係を先取りするものだったと言える。そして、河合はフルッサーの「テクノ画像」を用いて、データと画像、そして、見ることについて次のように言及している。

フルッサーのいうテクノ画像は、まさにデータのシステムの中心的要素をなしているといえよう。すなわち、あらゆるテクストは、視聴覚的にデータ化されてテクノ画像へと一元的に翻訳され、機能する装置+オペレーターによって扱われることになる。テクノ画像はテクストに取って代わって、そのメディア的な表象の中心的形式をなし、現代社会のシステムを技術的に覆い尽くす。つまりテクストとテクノ画像の関係は、テクノ画像をその表象として介した情報=データのフィードバックに、テクストが呑み込まれているという関係なのである。そこでは、かつての〈読むこと-書くこと〉ではなく、〈見ること-見せること〉がデータ技術と結びつき、データのフィードバック運動はテクストではなく視聴覚性をその支えとしている。この視聴覚性の優位こそは、データの電子化技術によって促進されたもの(に)他ならない。そしてこうしたテクストから視聴覚への中心的表象の移行が、装置と不可分なオペレーターという実存の様態を生み出すのである。

そこで私たちは、そのような〈装置+オペレーター〉複合体を通って流れていく〈データと視〉の複合体を、〈データと視〉と呼ぶことにしたい。そうするならば、フルッサーが提示する図式を、データ=視がフィードバックする状況としてとらえることができる。そしてそのようなデータ=視のフィードバックは、フィードバックという技術的機構そのものの本来的な原理として、自動的に機能する。しかもそのフィードバックは、電子的データ技術と視聴覚という、二つのきわめて高速度なメディアの結びつきに依拠している。したがってデータ=視のフィードバックは、読み書きの呼応に時間を要するテクストとはまったく別次元の、即時的なものである。さらにそうしたフィードバックは、「科学技術の進歩の力学によって駆動され」、その速度や密度、精確性を向上させていくだろう。12

ucnvは〈装置+オペレーター〉複合体の〈オペレーター〉となって、〈装置〉が再生する〈データと視〉を見ながら、〈データ〉部分を〈見ること-見せること〉を構成する映像の一つ奥の段階にある〈読むこと-書くこと〉を構成するプログラムのレベルで分析していく。それは〈データと視〉を構成する〈データ〉の部分を「文字」として離散的に処理し、その結果を〈視〉という映像で確認していることになる。河合が扱うアナログの電子映像では〈データ〉そのものを見ることはできないけれど、デジタルの電子映像では〈データ〉を構成する電子の流れを0と1という数字に変換し、さらに、それらを文字に変換することでヒトが読み書きできる記号として、サーフェイスに表示できる。デジタル映像では、バルクであるファールフォーマットを映像と文字という異なる二つのかたちで同一のサーフェイスに再生させることができる。そのため、離散的な文字の状態でのデータの改変とフィードバックされる映像の関係を確かめながら、ファイルフォーマットに連動する再生装置としてのプログラムを解析できるのである。

河合はアナログの電子映像が〈データと視〉のフィードバックによって、「脱情報化」していくものだと考えた。「脱情報化」のプロセスでは、〈データと視〉のフィードバックのたびに、サーフェイスでの映像とバルクでのデータそのものとが連続したものとしてあらたに書き換えられていた。しかし、ucnvはノイズを除去してシグナルへと純化してくデジタル映像のフィードバックにおいて、ファイルフォーマットというバルクにあたかも「手」を突っ込んで〈データ〉にダイレクトに触れるように無効化し、ノイズとシグナルとを融合していくことでバルクとサーフェイスと連続的なものとしていく。それは、デジタル映像が持つ正確な制御を利用して、アナログ映像が「脱情報化」していくプロセスを模倣して、離散的なピクセルをモノのように溶かしていると言えるだろう。

もはやここに一般的な映像表現は無い。そこに提示されているのは、差分フレームの特性でしかない。デジタル映像を構成する 要素のひとつがそこに表出しているだけだ。たとえるなら、油彩に使われるテレピン油がよく燃えるという事実を、それを燃やして見せることによって提示しているのと同じことだ。13

ucnvはデータを正確にコントロールしてシグナルとノイズと融合させ、「油彩に使われるテレピン油がよく燃えるという事実を、それを燃やして見せること」を、ディスプレイに表示したり、「揮発性」という物質の特性を作品に与えたりしている、これらが示しているのは、ucnvはデータをコントロール可能で、触れることができる「マテリアル」として考えているからであろう。そのマテリアルはバルクとサーフェイスとの連続性のもとでフィードバックのたびにあらたに書き換えられるアナログ的な特性を持ったグリッチの映像をつくりだす。

そこで、このデータに触れる感覚とも言えるものを〈データと触〉と名付け、河合が『リフレクション』で提示する〈データと視〉に接合させる形で考えてみたい。〈データと触〉とは、デジタル技術によって正確さを増す〈データと視〉と対をなすもので、より正確にデータに触れることが目指されている。しかし、「触れる」は「見る」とは異なり、連続的に対象に接触することが求められるため、アナログ的な連続性が前提となっている。しかし、タッチパネル以前はキーボードという離散的な装置によって、〈データと触〉のフィードバックがヒトとコンピュータとの複合体で行われていたため、〈データと触〉のアナログ的側面は然程問題にならなかった。しかし、アナログ的な連続性を持つ〈データと触〉がタッチパネルとともにインターフェイスに導入されたことで、インターフェイスにおける〈データと視〉と〈データと触〉のフィードバックは、河合が求める「脱情報化」を、デジタル映像のサーフェイスとその奥にあるファイルフォーマットのバルクにもたらすようになったのではないだろうか。そしてその帰結として、デジタルで離散化している〈データと視〉と〈データと触〉とが接合されて、あたかも連続体のような「マテリアル」が生じる可能性が生まれたと考えられないだろうか。

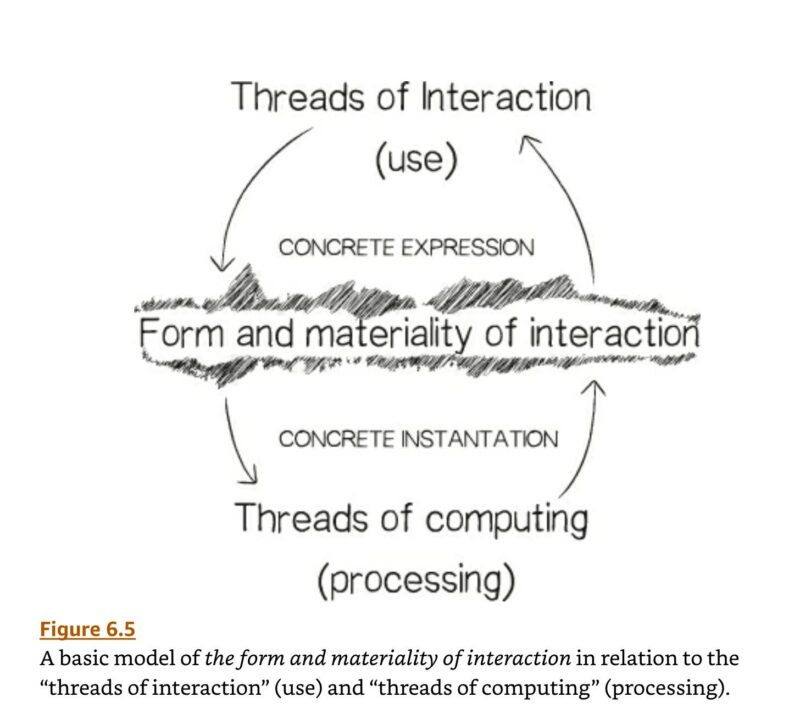

〈データと視〉と〈データと触〉の状況を明確にするために、インターフェイス研究者のマイケル・ワイバーグが、2018年の著書『インタラクションのマテリアリティ[The Materiality of interaction]』で提案したあたらしいインターフェイス設計のモデル「マテリアル中心アプローチ」を参考にしたい。ワイバーグはインタラクションのマテリアリティを構成する二つの要素を「使用のプロセス[processes of use]」と「コンピューティングのプロセス[processes of computing]」とに分ける。そして、彼はそれらをインタラクションのスレッド(使用)[threads of interaction (use) ]とコンピューティングのスレッド(処理)[threads of computing (processing)]と呼ぶ。インタラクションのマテリアリティはノンリニアモデルのインタラクションであって、ヒトとコンピュータという二つの存在がどのように関係していくかではなく、インタラクション自体に注目するものだと考え、次のモデルを提示する。14

インタラクションのマテリアリティ

ワイバーグはインタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドとの二つのループのなかで、「インタラクションの形態とマテリアリティ」が常に変化しているとし、ヒトやコンピュータという存在が変化するのではなく、インタラクション自体が変化していくと考えている。ここで注目したいのが、インタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドとのあいだで生じるインタラクションが、「マテリアル」だと考えられている点である。ワイバーグはソフトウェアのデジタル・マテリアルとハードウェアのフィジカル・マテリアル、さらには、電波などの非物質的マテリアルなどを区別なく扱い、そこから生じるインタラクション自体も「マテリアル」だとしていく。インタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドの二つのループにおいては、ヒトもコンピュータもインタラクションというマテリアルの部分に過ぎない。あらゆるマテリアルがインタラクションという別のマテリアルを構成するために循環している。

インタラクションのマテリアルはインタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドを受け止めつつ、常に変化していくことを示すかのように、ギザギザの形状をしている。ここで河合のアナログ映像の本質を「波」と指摘していたのを思い返してみると、インタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドがつくるギザギザのインタラクションのマテリアルは、ビデオ映像が視覚情報と聴覚情報を一つの波に統合していくようにかたちでヒトの行為とコンピュータの演算処理とがまとめられたものと言えるだろう。インタラクションのスレッドとコンピューティングのスレッドとが統合された「波」は、ヒトとコンピュータ、さらにはそれらを取り巻くあらゆるマテリアルを取り込みながら、デジタルでありながらもアナログのような連続的変化を伴うインタラクションが一つのマテリアルを形成していることを示しているのである。

ここで、〈データと視〉と〈データと触〉を、ワイバーグのモデルに当てはめて考えてみたい。通常は、〈データと視〉はコンピューティングのスレッド、〈データと触〉はインタラクションのスレッドに対応していると言えるだろう。〈データと視〉と〈データと視〉とはループしながら、一つのマテリアルをつくる。普段は、その中でノイズが除去されて、純粋なマテリアルがつくられていく。それは波がないサーフェイスだと言えるだろう。しかし、グリッチでは〈データと触〉がコンピューティングのスレッドの中に「手」を突っ込むようなかたちで、データに触れていく。その結果として、マテリアルがつくる歪み=波ができる。そして、波ができるとそこにはサーフェイスから連続するかたちのバルクが現れる。もともとサーフェイスはバルクとともにあったのだが、波がない状態では、サーフェイスしか見えなかった。それは、Illustratorで「線」が黒、「塗り」が「グレー」の直線を描くと、そこに黒い直線だけが描かれる状態に似ている。直線に対して「パスの変形」を行い「ギザギザ」をつけると、そこではじめて「塗り」のグレーが現れる。この「塗り」の部分がバルクに相当する。バルクとサーフェイスとが構成する「波」が「インタラクションのマテリアル」なのである。

〈データと視〉と〈データと触〉のフィードバックループ

記録デバイスの処理によって一旦離散化した情報は、コンピュータの中で、デジタルデータの条理によって現実とはまた別の連続性を強制されている。たとえば、「このピクセル情報とこのピクセル情報は同値であるので、2個のものをひとつとしてより少ない情報量で保存する」というように。このとき、コンピュータの中には、現実世界のリニアさとは全く別のリニアさが発生していると言いうる。フレームは前後のフレームを参照したその差分のみを保存し、ピクセルは他のピクセルたちと結合状態となる。これが圧縮である。下部のモニタが溶け出しているのはそのためであり、グリッチとはそのように、離散の向こうで行われたデジタルデータの条理を暴き出すのである。

こちら側に現実の条理があるとすれば、あちら側にもデジタルデータの条理がある。モニタとは、そのふたつの条理の媒介として存在している。そこには背中合わせになった2つの世界が映し出されている。15

河合はビデオアートの分析から、「アナログなデータの逸脱へと向かうフィードバック、そしてそこにあらわれる脱情報化への眼差し」を求めるが、ucnvの作品はデジタル化したデータを再度「アナログ」のように扱っている。それは、〈データと視〉のフィードバックにタッチパネル以後に顕著に現れてきた〈データと触〉のフィードバックを入れ込んで、多重化したフィードバックを受け止め続ける波状のマテリアルをつくることである。「現実の条理」と「デジタルデータの条理」というふたつの条理は、普段は密着して一つのサーフェイスに収まっていているように見える。しかし、データに正確に触れ続けることで、サーフェイスがノイズを巻き込んで歪んでいき、「現実の条理」と「デジタルデータの条理」とが互いの領域にはみ出していき「波」が生まれる。それは、デジタルで離散化している〈データと視〉と〈データと触〉とが互いの領域にはみ出しつつ形成する「波のようなマテリアル」というアナログを模した連続体なのである。そして、「波のようなマテリアル」では、歪みのない平面では見えなくなっていたサーフェイスとその奥にあるバルクとの連続性が現れるのである。

ucnvが個展「二個の者が same space ヲ occupy スル」や個展「Volatile」で示す正常の映像とグリッチの映像の並置は、〈データと視〉と〈データと触〉とのあいだにつくられる「波のようなマテリアル」の二つの状態を示していると言える。正常な映像は、見るヒトのためにノイズが除去された凪いだ状態であり、グリッチは〈データと視〉と〈データと触〉が互いにはみ出し出して荒れた状態なのである.それらは別々の何かに見えるほどに異なる映像になっているけれど、「波のようなマテリアル」を構成しているバルクとサーフェイスとの連続体が示す別の状態なのである。

次回は、〈データと視〉と〈データと触〉のループからバルクとサーフェイスとの連続体がつくる「波のようなマテリアル」の可能性を考えるために、引き続き、ucnvの《Volatile》の「光るグラフィックス展2」ヴァージョンとグループ展「フィジークトス」に出品された《U1:Supercritical》を考えていきたい。

- ucnv個展「Volatile」、https://www.iamas.ac.jp/activity/ucnv-volatile/、2019年(2019年5月12日アクセス)

- ucnv「二個の者が same space ヲ occupy スル」をめぐって」、https://note.mu/ucnv/n/n58420fc45ee3、2018年(2019年5月12日アクセス)

- 河合政之『リフレクション───ヴィデオ・アートの実践的美学』、水声社、2018年、31頁

- 同上書、33頁

- 同上書、34頁

- 同上書、38頁

- 同上書、81頁

- 同上書、91頁

- ucnv「Turpentine」、https://ucnv.org/turpentine/turpentine.pdf、2014年(2019年5月12日アクセス)

- Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing, Columbia University Press, 2011, p.11.

- Ibid., p.16

- 河合、97-98頁

- ucnv「Turpentine」

- Mikael Wiberg, The Materiality of Interaction: Notes on the Materials of Interaction Design、 MIT Press, 2018, Kindle Edition, Chapter 6

- ucnv「二個の者が same space ヲ occupy スル」をめぐって」

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。