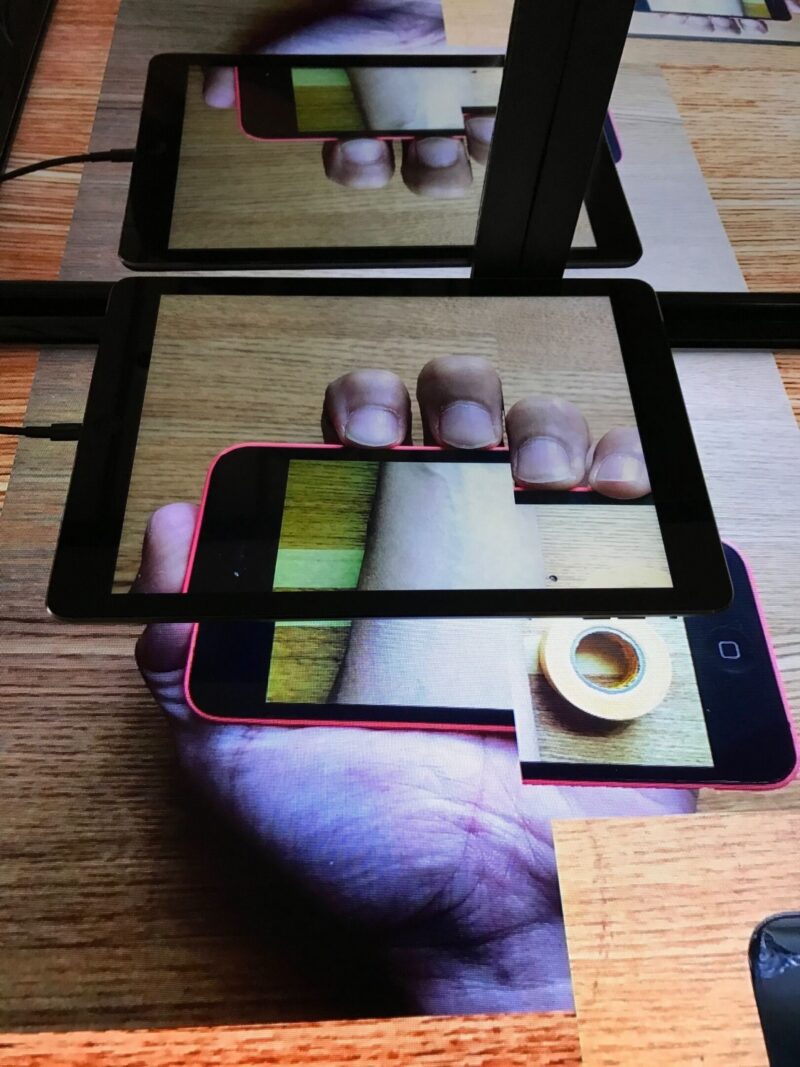

小鷹研理の《公認候補》には複数のディスプレイが存在している。水平に置かれた大型ディスプレイの上に2台のスマートフォンと2台のタブレットが置かれている。大型ディスプレイは上に置かれたスマートフォンを映像として示している。さらに、タブレットとスマートフォン自体もスマートフォンを表示している。また、複数のディスプレイはスマートフォンを表示するだけでなく、そこにヒトの手や腕も表示している。手に握られたスマートフォンが映っているものもあれば、腕とマスキングテープが映っているものもある。

今回は小鷹の《公認候補》の分析を通して、前回のマテリアルデザインが示したディスプレイの向こう側にサーフェイスの組み合わせによってバルクを発生させる設計とは逆の状況を考えたい。それは、ディスプレイが特定の条件でこちら側の物理世界を切り取ると、バルクの位置付けが曖昧な空間が生まれ、バルクから剥がれた「理念的サーフェイス」が現れるということである。

物理世界では生じ得ないバルクをもたない「理念的サーフェイス」の出現

大型ディスプレイの中央下の部分にスマートフォンが2台表示されている、上のスマートフォンにはスマートフォンを握る右手が映されていて、その下のスマートフォンは手につながる腕の部分とマスキングテープが映されている。そして、このスマートフォンが上のスマートフォンに表示されている右手に握られている。さらに、この2台のスマートフォンの下に木目のレイヤーが表示されていて、その左端に2台のスマートフォンがディスプレイの上に置かれている。この2台のスマートフォンも右手を示す2台のスマートフォンと同じ配置で上のものにはスマートフォンを握る左手が表示され、下には腕とマスキングテープが表示されている。ここでも右手と同様に、下に位置するスマートフォンが左手に握られている。

ここで《公認候補》を横から見てみると、中央のレイヤーの左端にディスプレイの上に置かれた2台のスマートフォンは高さが異なっていることがわかる。しかし、その高さの違いは上から見ると消えているように見える。そもそも、2台のスマートフォンは大型ディスプレイに直に置かれたようになっている。それは、大型ディスプレイが光源となって、下から光が照射されているからだと考えられる。大型ディスプレイからの光によって、その上に置かれた2台のスマートフォンは影を失い、光るサーフェイスの一部のようになり、それらはモノであることをやめて、映像となったかのように見えるのである。そして、複数のディスプレイには文字通りモノであることをやめたスマートフォンが映っている。しかし、映像で表示されているスマートフォンには影があり、さらに、手に握られることで厚みが与えられ、映像でありながら、モノであることを強調しているようである。モノとしての2台のスマートフォンと2台のタブレットは影を失うとともに高さが曖昧になり、同時に、映像としての複数のスマートフォンはモノとして存在感を強調しながら、そのディスプレイに映る映像はモノとしての大型ディスプレイ、スマートフォン、タブレットが表示する映像とともにひとつのサーフェイスをつくりあげているように見える。

前回取り上げたマテリアルデザインはディスプレイの向こう側の空間の高度を精密に測定・設定し、「影」の表象を有効活用することで、モノのように扱えるような環境をつくった。その結果として、バラバラのサーフェイスの重なりがある一定の高さを示すバルクを生み出し。その高さのなかに位置するサーフェイスには「厚み=バルク」が与えられたのであった。

マテリアルデザインを構成するバラバラの高度をもつ複数のサーフェイス自体は、バルクをもつことがない理念的な存在である。しかし、それらを俯瞰して、統合していくときには、バラバラの複数のサーフェイスを含んだバルクが生まれるといえるだろう。これまでは、サーフェイスに隙間なく囲まれ、その中身をバルクと呼んできたけれど、マテリアルデザインがつくる仮想の空間では、サーフェイスはバラバラでありながらも、統合されているということも可能になっている。マテリアルデザインは、世界視線と普遍視線というふたつの視線を入れ換えながら、バラバラになったサーフェイスは異なる高さで配置されつつ、一定の高さのなかに収まりひとつの地質=バルクを形成し、あらたなモノとして機能して、私たちがマテリアルと感じられる領域を拡張しているのである。1

マテリアルデザインがディスプレイの「向こう側」に、仮想的なバルクを持つバラバラなサーフェイスから構成されるあらたなマテリアルをつくりだしたとすれば、《公認候補》はディスプレイの「こちら側」にバルクを持つことのない「理念的サーフェイス」というあらたな存在を生みだしたように見える。その結果、中央の2台のスマートフォンだけでなく、左右に1台ずつ置かれた2台のタブレットも含めた複数のサーフェイスがモノと映像という区分けを超えて、ひとつの「理念的サーフェイス」に集約されていき、モノと映像との区別がなくなっていっているのではないだろうか。

《公認候補》で生じている「理念的サーフェイス」は、写真評論家の清水穣がモネの《睡蓮》に見出した「見える」けれど「存在しない」レイヤーに近いものであろう。

映像性とは、画像が透明な面(鏡面、水面)の上にあるという感覚のことである。絵画における映像性は、モネ晩年の「睡蓮」連作のテーマでもあった。流れるようなタッチで描かれた水の反映の上へ、異物=睡蓮を描き加えると、それまで見えていなかった透明な平面=レイヤーが露出する。全ての可視像の基底面であるレイヤーは、睡蓮の付加によって「見える」ようになるが「存在しない」。2

大型ディスプレイが示す映像の上に、さらに複数のディスプレイという「異物」を置いてみる。すると、大型ディスプレイの映像とスマートフォン、タブレットというモノとの「異物」同士の高さの違いではなく、ディスプレイの映像がつくるレイヤー=「理念的サーフェイス」が現れる。そして、「理念的サーフェイス」は「存在しない」にも関わらず、映像とモノとのあいだのちがいを吸収する存在として、見る者に認識される。モネの《睡蓮》というディスプレイのこちら側の風景を描いた例以外で「理念的サーフェイス」を示すならば、ディスプレイの向こう側のマテリアルデザインが扱うピクセルのサーフェイスをディスプレイのこちら側に持ってきたのが「理念的サーフェイス」と言えるだろう。しかし、マテリアルデザインのピクセルのサーフェイスは元来「厚み」を持たない光のサーフェイスに「厚み」、この連載に即して言い換えれば、サーフェイスから連続する一つ全体としてのバルクが明確に与えて映像をモノのように扱えるようにしているのだが、物理世界の「理念的サーフェイス」はバルクが曖昧な状態に置かれていて、モノが映像のようになる点が異なる。なぜなら、ディスプレイの向こう側のマテリアルデザインは理念的に高さを設定することで、サーフェイスにバルクを与えたけれど、《公認候補》は物理世界とモノが必然的に持っている高さとバルクを俯瞰視点から見るときに限り、高さとバルクの存在を曖昧にして、ディスプレイのこちら側に「理念的サーフェイス」を出現させているからである。

モネの《睡蓮》というディスプレイのこちら側の風景を描いた例以外で「理念的サーフェイス」を示すならば、ディスプレイの向こう側のマテリアルデザインが扱うピクセルのサーフェイスをディスプレイのこちら側に持ってきたのが「理念的サーフェイス」と言えるだろう。しかし、マテリアルデザインのピクセルのサーフェイスは元来「厚み」を持たない光のサーフェイスに「厚み」、この連載に即して言い換えれば、サーフェイスから連続するひとつの全体としてのバルクを明確に与えて、映像をモノのように扱えるようにしているのだが、物理世界の「理念的サーフェイス」はバルクが曖昧な状態に置かれていて、モノが映像のようになる点が異なる。マテリアルデザインはディスプレイの向こう側に高さを理念的に設定することで、サーフェイスにバルクを与えたけれど、《公認候補》は物理世界とモノが必然的に持っている高さとバルクを俯瞰視点から見るときに限り、ディスプレイのこちら側の高さとバルクとを曖昧にして「理念的サーフェイス」を出現させていると考えられる。

連載の第1回、第2回で考察したように、ディスプレイはこちらと向こうとを分ける垂直なサーフェイスであり、ディスプレイは向こう側の空間をバルクとして切り出すものであると同時に、ディスプレイに連関するこちら側の空間もまたバルクとなっている。だとすれば、《公認候補》ではディスプレイを水平に置くことで、ディスプレイの上の空間をマテリアルデザインと同じく自由に設定可能な高度を持ったバルクとして切り出していると言えるだろう。ここでもう一度、モネの《睡蓮》に戻って考えてみたい。キャラ・画像・インターネット研究を行うgnckは、モネの《睡蓮》で水面を描くストロークの向きに着目している。通常、水面は横ストロークを用いた白波で描かれているが、モネは縦ストロークを用いて水面を描く。

ではモネは《睡蓮》の縦ストロークで何を表そうとしているのか。それは、水鏡に跳ね返っていく「視線の動き」ではないだろうか。また山本悠に図解してもらおう。図の通り、水面で跳ね返った視線は、その先(二次元の画面中では上方向)に跳ね返り、水鏡に映る木や空を捉えることになる。この視線の方向性が縦の方向性を持っているのだ。

この視線の方向性によって見えてくるものは、横のストロークの白波に表現された水面と何が違っているのか? それは、水鏡が「水面」と「水に映る像」という二重の焦点を持っているということだ。横のストロークで描かれる水面は、光の「色」を反映することはあれど、像を結ぶことはない。波の無い「水鏡」にだけ、像が写っているのだ。3

モネは縦ストロークを使い「水面」と「水に映る像」の両方を描いたとするgnckは、同じ原理をピクセルにも応用している。ピクセルはあらゆる像を表示する基底面であり、像でもある。ここで注目したいのは、縦スクロールに基づいて、視線の方向性も縦になるということである。清水の考察と合わせて考えると、モネの《睡蓮》は、睡蓮を描くことで基底面である水面を「見える」状態にしたのであり、その際に縦ストロークが視線を縦方向に移動させて、水面の上にある木や空を像として「見える」状態にしている。

では、《公認候補》ではどうであろうか。ピクセルには筆のストロークのような方向性はないが、小鷹は複数のディスプレを垂直ではなく水平に置くことによって、ピクセルが放つ光の向きを変えたと言える。水平ではなく、垂直に放たれる光はモネの縦のストロークが示すように「水鏡」となって「光」を放射すると同時に、「像」を示すものとして機能する。ディスプレイは垂直に設置されたときも「光」を放射し、「像」を示しているけれど、そのとき「光」は「像」を結ぶだけに使われている。しかし、水平に置かれたディスプレイはモノとして台として機能し、そして、その上に置かれたモノの影を消去するという「像」とは関係ない「光」単体として機能するのである。gnckはモネのストロークの向きの違いによって、モネの《睡蓮》がつくる「理念的サーフェイス」での光の反射と光による結像の光が引き起こす機能の二重化を論じたが、ディスプレイを通常の垂直方向ではなく水平方向に置き、光を垂直に放つことは、光の放射と光による結像という機能の二重化に加えて、「照明」というもうひとつの光の機能が付け加わるのである。上からの「照明」は地面に影をつくるが、下からの「照明」は影を空間に投射することになり、結果として地面に生まれるはずだった影が消える。影を消去する下からの照明とモノとしてのディスプレイが示す台としての機能が合わさって、《公認候補》は水平に置かれたディスプレイの上の空間を、マテリアルデザインと同様に高さを自由に設定できるバルクとして切り出している。ただし、この場合はモノに照明を当て影を消去して、モノに伴う高さが全て「0」にする方向で設定されているのである。しかし、この高さは横から見るとたちまち現れる。実際には高さとモノのバルクはあり、垂直方向の光による照明効果によって、空間の高さとバルクとが曖昧な状態に置かれているだけだからである。この照明のもと俯瞰視点で《公認候補》を見ると、バルクを持たない「理念的サーフェイス」が切り出されるのである。小鷹は複数のディスプレイを水平方向に重ね合わせ、さらに、垂直に放たれる光の環境でモノと映像とを混在させて重ね合わせることで、俯瞰視点で見たときだけであるが、マテリアルデザインとは逆にバルクを持たない「理念的サーフェイス」をディスプレイのこちら側につくりだすことに成功していると言える。

「光源反転空間」がつくる「〈公認〉の乱立」による曖昧さ

前項ではモネの《睡蓮》をめぐる言説を参照にしつつ、小鷹の《公認候補》において。見えているが、存在しない「理念的サーフェイス」が出現していることを示した。この項では小鷹自身による作品説明から考察をはじめたい。

メディアアートの批評性に関わる問題の一つとして、現実と人工物を上手く配合することによって、ときに現実の側の虚構性が見事に炙り出されてしまう、その局面に対して強い関心を持っている。そのようにしてフラット化した複合世界において、そこに住まう種々多様な住人たちは、そのときどきの正当性の覇権を巡る争いに意図せずして巻き込まれることになるだろう。こうした正当性を付与する〈公認〉の選定基準において、「オリジナルである」が、もはや大きな意味を為さないであろうことは想像に難くないし、そうした事態からの帰結として、拮抗する複数の住人たちのそれぞれによって主張された、複数の両立しない正当性が、しかし矛盾なく成立してしまったような「〈公認〉の乱立」のような状態が常態化することもまた可能であろう。と、そのような観点を踏まえるとき、本作のような装置がつくりだす風景の渦中に身を晒すことを通して、自らの内に宿る新たな正当性の構成原理(それは、おそらく神経科学的な起源を持つに違いない)について省察してみることには、少なからず批評的な意義があると考える。4

小鷹が「フラット化した複合世界」と呼ぶものが「理念的サーフェイス」に現れていると考えられるだろう。そこでは、モノと映像とが互いの正当性を主張する「〈公認〉の乱立」という状態が生まれていると言える。その結果、バルクをもたない「理念的サーフェイス」をディスプレイの「こちら側」に生み出し、ヒトにその存在を認識させるようになっている。だとすれば、このときにヒトの認識で生じている「新たな正当性の構成原理」とはどのようなものなのであろうか。小鷹と金澤綾香の研究「影に引き寄せられる手」から、その構成原理を考えていきたい。この考察から、水平に置かれたディスプレイが放つ光によって切り出された空間ではバルクの位置付けが曖昧になるがゆえに、バルクとサーフェイスとが分離可能になるということが示されるだろう。それはディスプレイの向こう側の構成原理がディスプレイのこちら側の物理世界にスルスルと入り込んでくることを意味するのである。

「影に引き寄せられる手」は光源が下にあるということで、手の影が上のスクリーンに投影されて、体験者は手の位置が影に引き寄せられて上に上がっているように感じるという実験である。私はこの実験を体験したのだが、身体というモノが影という映像に引き寄せされていき、自分の身体が騙されるこの感覚は興味深いものであった。身体をモノとして認識すると同時に、映像、見た目としても認識している。そして、モノよりも映像に引き寄せられて認識してしまう。

身体と影の空間的関係。右のように、光源を底面とする装置を用いることで、錯覚のための基底的な要件(手と影との近接性・手の不可視化)が満足される/「影に引き寄せられる手 – 「からだ」はどのように自覚されるのか」より

「影に引き寄せられる手」は、(写真から分かるように)底面から設置された光源が手を照射し、その影が手を上から覆い隠すスクリーンに投影されることによってはじめて生じる。おなじみの(太陽の光がアスファルト面にはき出す)足元から長く伸びた身体の黒い影は、そのような心理的な誘引力を持たない。だから、「影に引き寄せられる手」は、ありふれた自然現象を、極めてありふれていないかたちで使用することによって、初めて見出されることになった。それでは、なぜ、小鷹研究室は、そのような世界が反転しているような”まわりくどい”光源空間を、わざわざこしらえることになったのか。5

《公認候補》でも、サーフェイスがモノよりも映像に引き寄せられて、集約されていっているように見える。けれど、《公認候補》は「影」が消失しているという点で、影が重要な役割を果たす「影に引き寄せられる手」とは異なるし、そもそも錯覚の主である身体が消失している。鑑賞者は作品を見ることしかできない。また、影が消えているといっても、自分の影ではなくデバイスの影なので自分とは関係がない。けれど、自分のものではなくても影が消えるという体験そのものは奇妙なものである。この世界にはどこかしらに影があり、私たちは常に影を見てきた。地面などに投影される影と自分との関係を常に見ている。だから、マテリアルデザインは影を強く意識した。しかし、それは上からの光であり、こちら側からディスプレイを透して向こう側へ光が入り込んでいるような状況である。だから、マテリアルデザインは影を使って、こちら側の世界のように向こう側の世界を構築することができている。反対に、《公認候補》ではディスプレイが放つ下からの光によって、その上に置かれたスマートフォンやタブレットがつくる影が消されている。影がないから、モノと世界との関係が失われるように見えるけれど、影が完全に失われたわけではなく、デバイスが表示する映像には影が残っている。だから、映像に映るモノの方が、より強いモノとしての存在感を示すようになっている。ディスプレイによる下からの光が、「まわりくどい」光源空間を切り出し、そこでは影が示す映像とモノとの関係が曖昧になっている。

この「光源反転空間」は、金澤綾香の卒業研究において「影が自分の身体そのものと錯覚される」ために必要な光源環境を考えるなかで、半ば必然的に導き出されていった。「物理的な手をマスクする」という操作は、その物理的な手とは異なる手のイメージに身体所有感を投射するうえで基底的な条件を構成する(人は「二本の片手」という状態を受け入れることができない)。そして、この種の条件を満たすような手と影の空間的関係を考えるとき、「光源反転空間」の発想がひねり出されるのは時間の問題である。この意味で、「影に引き寄せられる手」は、1998年に“発見”されたラバーハンド・イリュージョンの中で、半ば予告されていたと考えるべきなのである。6

「影に引き寄せられる手」では、身体がマスキングされて、下からの光源によって影が身体をマスキングするスクリーンに投影されている。身体がマスキングされることによって、モノとしての身体と映像としての身体=影との間にズレが生まれて、身体が影に引き寄せされる。そして、身体がふたつあるはずはないという判断のもと、モノよりもよく見えている影が優先される。ここで重要なのは、下からの光源による「光源反転空間」とバルクを持つモノとして身体のマスキングを合わせると、身体を「影」という「理念的サーフェイス」に分離できてしまうということである。つまり、「影に引き寄せられる手」は光源を下にすることで、バルクとしての身体の位置が曖昧になる空間をつくりだし、バルクとサーフェイスとが分離可能な状態にしているのである。

《公認候補》では、身体ではなく「影」がマスキングされている。影がマスキングされた結果、物理的な高さにズレが生じて、物理的高さが映像に吸収されていくのである。《公認候補》では、横から見たらそれぞれ異なる高さをもつ複数のサーフェイスが基底のサーフェイスとなっている大型ディスプレイからの光で「光源反転空間」をつくり。モノの影が消失した「フラット化した複合世界」をつくりあげている。マテリアルデザインが影を利用してピクセルをモノのように扱う環境をつくったとすれば、《公認候補》は影を消去することで、モノと映像とが矛盾なくひとつのサーフェイスとして構成してしまう「〈公認〉の乱立」のような状態になっている。このときスマートフォンやタブレットのモノとしてのサーフェイスとバルクが分離して、バルクの存在が曖昧になり、サーフェイスだけが「理念的サーフェイス」に集約されていき、ピクセルのパターンを構成するようになる。このとき影もまたピクセルのパターンとしてのみ存在するようになる。ピクセル以外の影が消失し、ピクセルのパターンとしての影がピクセルの集合としてのスマートフォンとそれを握る手に物質感を付与するのである。《公認候補》はマテリアルデザインとは逆にモノの影を消去してひとつの光のサーフェイスをつくるが、同時にマテリアルデザインと同様にパターンとしての影を活用してディスプレイのなかにモノとしての存在感を強めたスマートフォンとそれを握る手を表示している。

私たちはインターフェイスを介して、テクスチャを簡単に操作しながら、モノの見え方のみを変えることに慣れていった。それはバルクとサーフェイスとからなるモノを変形させるのとは異なる感覚を生み出した。そして、そのあらたな感覚が蓄積していった結果、テクスチャというバルクから切り離されたサーフェイスを操作することが「モノ」を操作するようなリアリティを持ち始めるようになったのではないだろうか。7

連載の1回目で考察したように私たちはディスプレイの向こう側では、コンピュータを介してバルクから分離したサーフェイスを「テクスチャ」として自在に操作するようになっていた。ディスプレイの向こう側でバルクとサーフェイスとを分離して、サーフェイスを自在に操る感覚がある程度蓄積したときに、ディスプレイのこちら側でもバルクからサーフェイスを分離することが可能だと感じられたのではないだろうか。この分離可能性を身体に基づいて、ディスプレイのこちら側に実装したものが小鷹研究室が発見した「影に引き寄せられる手」だと考えられる。バルクとサーフェイスとを明確に分離して、操作できるディスプレイの向こう側に比べると、こちら側ではまだ曖昧な状態でしかバルクとサーフェイスとを分離できない。しかし、それはコンピュータとともにあるディスプレイの向こう側の世界の構成原理を、ディスプレイのこちら側に実装していく足がかりになるもののになるだろう。そして、「影に引き寄せられる手」が発見した原理の応用例が、複数のディスプレイが照らし出す光が影をマスキングしてバルクの存在感を曖昧にする空間をつくり、モノと映像とを区別なく統合していく「理念的サーフェイス」を出現させる《公認候補》だと考えられる。

映像を「モノ」に、モノを「映像」にラベルを張り替える

《公認候補》の左上の部分を分析をしていきたい、スマートフォンと手とが上下にズレているものがある。手のズレはあまり気にならないが、スマートフォンのフチがスパッと上下にズレている。このズレているスマートフォンと手とは物理的にズレているわけではなく、映像のサーフェイスが右から2/3のところで上下にズレている。このズレはディスプレイとタブレットの映像を跨いで起こっている。そのため、大型ディスプレイとタブレットとのあいだには物理的な高さの違いがある。しかも、大型ディスプレイに映る映像は映像であること強調するかのように小刻みに左右に揺れている。けれど、大型ディスプレイとタブレットに表示されている映像は映像のズレと物理的な高さがあるにも関わらず、ディスプレイが切り出す光源反転空間にあるためにひとつの「理念的サーフェイス」となっている。だから、「スマートフォンを握る手」にあるズレは、モノと映像との違いを跨ぐピクセルのパターンとしての「理念的サーフェイス」における「断層」として示されるのである。

さらには、映像としての指が映像としてのスマートフォンを鈍く下に押しやっているように見えてくる。それは、2018年9月に開催された展覧会「拡張する知覚」で、《公認候補》とともに展示されていた《ボディジェクト指向 #1》が示したような身体のモノ化のように、映像内のスマートフォンをあたかもモノのように指が押し下げているように見える。《ボディジェクト指向 #1》は水平に置かれた大型ディスプレイの真中の両面の鏡が置かれおり、鏡を切断面として片面に左手が机の上の右手の指を動かす映像、もうひとつの面に右手がネギやゴボウなどの棒状の野菜を動かす映像が流れている。鏡が中央にあるため、指を動かす映像も野菜も動かす映像も面対称になっている。作品を見るとすぐに、自分の身体の一部である指が野菜などの単なるモノのように感じられるという奇妙な感覚に襲われる。

身体と言ってみたところで、何よりもまずそれはオブジェクトのことであり、そのオブジェクトの上に「body」という名の、なにやら特別なラベルが貼られているだけなのだ、と考えてみる(それは、認知科学的の世界では「身体所有感」と呼ばれるような感覚的対象である)。そうであるならば、僕たちは誰であれ、その「body」ラベルを首尾よく剥がすことさえできれば、「オブジェクトとしての身体」にアクセすることができるだろう。しかし、簡単な実験をしてみることで誰でもすぐにわかることだが、この「body」という名のラベルは、なかなかの厄介者で、どのような接着剤をもってしても叶わないような強力な吸着力で、オブジェクトにべったりと張り付いていてしまっている。そのようなかたちで、僕たちの身体は、周囲の物体に溢れた風景から隔離され、身体の牢獄の中で、身体という特別な役回りを演じ続けることを強いられるのだ。本作は、そのような原理的な分離不可能性を宿命づけられた「bodiject=オブジェクトとしての身体」へとアクセスするための、一つの体験装置として(結果として)試作さ(せら)れたものである。8

小鷹が書くように「body」というラベルを剥がされたモノとしての身体に触れているように見えるからこそ、《ボディジェクト指向 #1》を見る者は自らの身体の奥底から気持ち悪さを感じるのであろう。画家であり、評論家でもある古谷利裕は次のようにこの感覚を記している。

シンプルに、誰でもが一目見ればわかるし、逆に、一目見てわからなければ、多分どんなに説明されてもわからない。今まで自分でも気づいていなかったからだのどこかの「敏感な場所」に、前触れなくふっと触れられて、おおっとなる感じ。じぶんのからだにこんな場所があったのかと新たに気づくというような感じ。9

《ボディジェクト指向 #1》は身体とモノとの「原理的な分離不可能性」を解き、身体が「モノ」であることをシンプルに提示してくる。小鷹はこの作品で、モノとして触れられる身体とそれに触れる身体とのあいだに生じるひとつの「断層」を明快に示していると考えられる。この「断層」もとで、「指」は身体でもなく、映像でもなく、誰もが持っているが普段は触れることがないモノでしかない。「指」は「身体」というラベルを剥がされていると同時に、「映像」というラベルも剥がされている。それは映像であって映像でなく、身体であって身体ではなく、単なるモノであることが示されているために、見る者はとても奇妙な感覚を覚えるのである。

《公認候補》でも、下からの光によって曖昧になったディスプレイとタブレットとの物理的な高さの違いよりも、「スマートフォンを握る手」という影を持つ映像の方が物理的な存在となっている。ここでは、「光源反転空間」に置かれたタブレットというモノに「映像」というラベルを貼り付け、大型ディスプレイとタブレットに映る映像の方に「モノ」というラベルを貼り付けている。小鷹は《ボディジェクト指向 #1》で身体から「body」というラベルの引き離しに成功し、《公認候補》では「モノ」と「映像」とのラベルの張替えに成功していると言える。身体と「body」ほどの強固な結ぶ付きではないけれど、モノと映像とはともに固有のラベルを持っている。その固有のラベルを「光源反転空間」と俯瞰視点という条件のもとで影をマスキングして、バルクの存在感を曖昧にし、「理念的サーフェイス」のもとでモノを「映像」に、映像を「モノ」に張り替えてしまう。これらはラベルの張替えだけで、実際のところは、映像は映像であり、モノはモノのままである。けれど、水平に置かれた複数のディスプレイが切り出す「理念的サーフェイス」と「光源反転空間」のなかでバルクの存在が曖昧になり、それぞれに張り付いたラベルがめくれ、そして、はがれて、張り替え可能になっている。ラベルの張替えによってモノが「映像」になり、映像が「モノ」となっているからこそ、映像が示す「断層」が物理的な現象のように生々しく迫ってくるのである。

最後に《公認候補》の右側の部分を分析をしたい。ここでは、中央、左の要素にさらにマスキングテープと透明なアクリルのオブジェクトが追加されている。大型ディスプレイの上に置かれた黄色いマスキングテープは下からの光によって影をマスキングされた状態で、複数のスマートフォンが置かれたレイヤーの上にある。そして、影を失ったマスキングテープは、タブレットに表示される複数のスマートフォンの映像には登場しない。影を失ったマスキンテープは映像に登場しない。映像の撮影の段階ではなかったマスキングテープが、同じ映像を構成するレイヤーの上に置かれている。一瞬、マスキングテープは映像なのではないかと思うけれど、それはディスプレイに置かれたモノである。それが置かれているレイヤーは左右にスライドするけれど、マスキングテープは全く動くことない。透明なアクリルのオブジェクトは映像に「断層」をつくっている。映像としての「断層」はないが、モノによって断層がつくられている。

大型ディスプレイの上につくられる理念的サーフェイスに全ての要素が集約されていくのを防ぐかのように、マスキングテープと透明アクリルのオブジェクトは存在している。《公認候補》では、この二つのオブジェクトにのみかろうじてバルクが存在する状態になっている。小鷹は身体から「body」のラベルを剥がすようにバルクからサーフェイスを引き離していくと同時に、ラベルを張り替えられることがない「モノとしてのモノ」を映像の上に置いている。それらは「光源反転空間」に置いて、影の消失の影響を受けないように設定されている。マスキングテープはスライドする映像との関係でモノであることが強調され、アクリルのオブジェクトは透明な存在として内部に映像/照明の光を透過して屈折させることでモノのラベルを保ち続けている。小鷹はなぜこのふたつのモノだけ理念的サーフェイスに組み込まず、「モノ」から「映像」へのラベルの張替えをしなかったのだろうか。マスキングテープと透明なアクリルのオブジェクトのふたつのモノのラベルをただ引き剥がそうと試みたのかもしれない。モノのラベルを引き剥がされたモノはモノでもないが、映像でもない。けれど、モノにもなれるし、映像にもなれる。小鷹はこのふたつのモノを使って、ディスプレイのこちら側でディスプレイの向こう側のようにバルクとサーフェイスとの関係を自在に変化できる存在が可能となる条件を探っているのかもしれない。《公認候補》は少なくともそのひとつの条件が、水平に置かれたディスプレイが切り取る「光源反転空間」での「影」の操作にあることを示しているのである。

ここまで水平に置かれた大型ディスプレイを俯瞰視点で見た際に生じるバルクが曖昧になる「光源反転空間」と「理念的サーフェイス」について考察してきた。《公認候補》は、大型ディスプレイが切り出す空間自体をひとつのサーフェイスにしてしまう仕掛けがある。それが、大型ディスプレイを映し出すように壁に設置された3枚の鏡である。3枚の鏡がつくるサーフェイスには、大型ディスプレイとその上に置かれたスマートフォン、タブレットが切り出す「光源反転空間」と「理念的サーフェイス」とが押し込められている。そのとき不思議なのが、複数の様相を示すバルクを持つ空間がひとつのサーフェイスに押し込められるにも関わらず、歪みが生じないことである。今回は鏡について考察することはできないが。連載のどこか鏡については考察したいと考えている。

- 水野勝仁「連載第3回 サーフェイスから透かし見る👓👀🤳:インターフェイスはいつからサーフェイスになるのか?」2018年、https://themassage.jp/throughsurface03/(最終アクセス:2018/12/19)

- 清水穣「凍らない音楽——幻の「はっぱとはらっぱ」展のために」『プルモラン——単数にして複数の存在』、現代思潮社、2011年、p.194-195

- gnck「モネと水鏡」『パンのパン03——たくさんの写真についての論特集号』、パンのパン、2018年、p.6

- 小鷹研理「《公認候補》作品説明」『拡張する知覚 展示作品配置図」、2018年

- 小鷹研理「小鷹研究室の各位各論身体論」、2017年、p.25、 http://www.kenrikodaka.com/project/index.html(最終アクセス:2018/12/19)

- 同上PDF、 p.25

- 水野勝仁「連載第1回 サーフェイスから透かし見る👓👀🤳:サーフェイスからバルクとしての空間を透かし見る」2018年、https://themassage.jp/throughsurface01/(最終アクセス:2018/12/19)

- 小鷹研理「《ボディジェクト指向 #1》作品説明」『拡張する知覚 展示作品配置図」、2018年

- 古谷利裕「偽日記@はてな 2018-10-05」http://d.hatena.ne.jp/furuyatoshihiro/20181005(最終アクセス:2018/12/19)

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。