この連載は、二つの存在のあいだにある「インターフェイス」を一つの「サーフェイス」として切りだし、そこから見える空間を一つのモノとして扱うことを目的としている。インターフェイスは情報をモノのように扱えるようにしてくれた。だとすれば、インターフェイスを介して情報をモノのように扱うことに慣れてきた私たちには、インターフェイス以前とは異なる感覚が蓄積されているはずである。そこで、インターフェイス自体を一つのモノとして切り出して考えてみたい。インターフェイスをモノとして切り出すと、そこはモノの周囲を取り囲むあらたなサーフェイスが生まれるはずである。今回は「バルク」という概念を導入して、インターフェイスからサーフェイスに囲まれたモノを切り出してみたい。

インターフェイスが示す「表と裏とその透き間」という三つの要素をまとめて、シンプルに一つのサーフェイスとして見てみたいと思っている。表と裏という二つのサーフェイスとそのあいだの透き間という三つの要素を一つのサーフェイスとして扱って考えてみること。そこから何が見えてくるのか。「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」では、三つの存在からなるインターフェイスと一つのサーフェイスとのあいだを行き来しながら、アートに限定されることなくいろいろと考えていきたい。1

第0回目の終わりに、私はこのように書いた。けれど、ことはそれほど簡単ではなかった。まず当然のことであるが、「サーフェイス」のみのモノなど存在しない。モノにはサーフェイスに囲われた内部がある。『表面と界面の不思議』には次のように書いてあった。

一般に物質は表面という変幻自在の“仮面”の層をつけているといってよい。工業プロセスではその仮面の的確な把握が重要である。むしろごく薄い表面の性質が内部の物質本来の性質より重要になる場合が多い。2

ここで興味深いのは、サーフェイスが物質の「仮面」の層と呼ばれ、「物質本来の性質より重要になる」という点である。では、サーフェイスはどのように構成されているのであろうか。

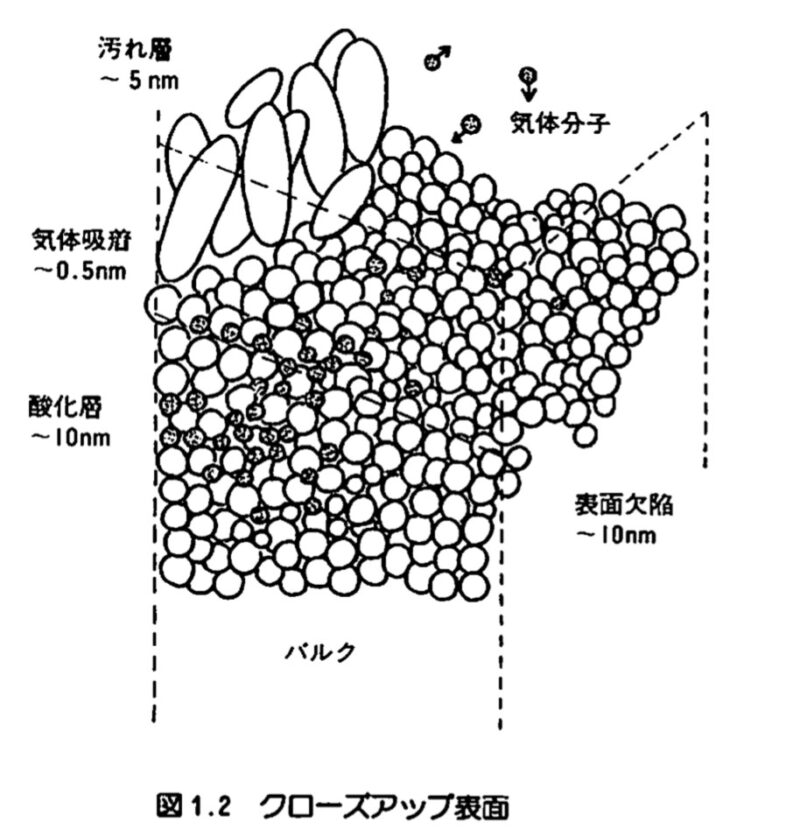

表面の成分組成のほか、凹凸の度合いを示す粗度、濡れ性、光の反射・吸収特性などが代表的な表面特性である。最表面には電荷の帯電、独特の原子配列の変化、分子の吸着などがおこるせいぜい数原子分の厚みの部分がある。その厚みは気体分子の吸着層でおよそ0。5nm(ナノメートル:mmの100万分の1)、油脂などの汚れ層が5nm、さらに下の酸化膜10nm、加工による変質層が1μmぐらいなど、これは金属の値である。3

私たちがモノに触れたときの感触や見た目の印象を決める光の反射はサーフェイスで決まっている。私たちは物質本来の性質ではなく、「独特の原子配列」を持つ仮面であるサーフェイスを感覚していると言っていいだろう。しかし、サーフェイスはごく薄い最表面でしかなく、その奥には、サーフェイスと同じモノでありながら、性質が異なる「バルク」が存在している。

表面と内部の違いをとりわけはっきりさせたい時、表面に対して内部を“バルク”と呼び、表面に対する内部の特性をバルク特性と呼んで区別する。バルクとは“全体”という意味である。4

表面と界面の不思議、p.12

ここでは、「サーフェイス」と「バルク」という二つの異なる名前が一つにモノに与えられていることに注目したい。「石」や「木」において、サーフェイスとバルクとのあいだには断絶はなく、滑らかにつながっているゆえに、バルクという内部構造がサーフェイスの模様をつくりだしている。しかし、私たちがこれまで「サーフェイス」という語を使うとき、サーフェイスとバルクとのつながりは絶たれていたといえる。写真はバルクなどお構いなしにモノの表面のみを写し取るし、コンピュータ・グラフィックはモデルにモノの表面から切り取ってきたテクスチャを貼り付けている。アーティストの藤幡正樹は次のように指摘している。

コンピューター・グラフィックスの世界には、マッピングという技法があります。これは、物質の表面の色彩をそのまま画像ファイルとして保持しておき、これを3次元の物体を構成しているポリゴンに張りつけようというアイデアです。物体の色彩を、そのままその表面からいただいてきて、つくられた形状に張りつけるわけです。これは音楽の世界におけるデジタル・サンプリングと同様の技法で、利用価値はたいへん高いといわざるをえませんが、きわめて直接的な解法であって本質的な解法ではないのです。まさに対象を表面的にしか見ていないということです。5

藤幡が指摘する「対象を表面的にしか見ていない」というとき、サーフェイスはバルクから切り離されている。バルクから切り離されたサーフェイスを、コンピュータモデリングでモデルに貼り付けられる表面のデータと同じ名前で「テクスチャ」と呼びたい。ディスプレイは3DCGはもとより、画像においても写真と同じようにバルクから切り離されたテクスチャをピクセルの光によって自由自在に表示し、操作可能な状態においている。

私たちはインターフェイスを介して、テクスチャを簡単に操作しながら、モノの見え方のみを変えることに慣れていった。それはバルクとサーフェイスとからなるモノを変形させるのとは異なる感覚を生み出した。そして、そのあらたな感覚が蓄積していった結果、テクスチャというバルクから切り離されたサーフェイスを操作することが「モノ」を操作するようなリアリティを持ち始めるようになったのではないだろうか。

インターネット上のイメージやそれが作り出す空間は、もはやハッキングやコーディングによって開拓しなければならない新大陸ではない。それは単に現実を構成する一つの素材であり、素朴だがフィジカルでリアルな“物質”のような、あるリアリティをもちはじめたように思われる。6

アーティストの谷口の言葉はテクスチャで構成されていたバルクとのつながりが絶たれた表面的な世界に「素朴だがフィジカルでリアルな物質」を感じ取るようになっている証拠となろう。藤幡が指摘した「対象を表面的にしか見ていない」解法に20年近く触れてきた結果として、私たちは表面的な対象でしかなかったものに対して、「モノ」のようなリアリティを持つようになったと考えられる。それは物理世界のバルクとサーフェイスからなるモノを真似る意味では「本質的な解法」ではないかもしれないけれど、テクスチャという表面的な存在がコンピュータの処理と私たちの行為とのあいだで変形させられているうちに独自のモノ性をつくりだしたともいえるだろう。

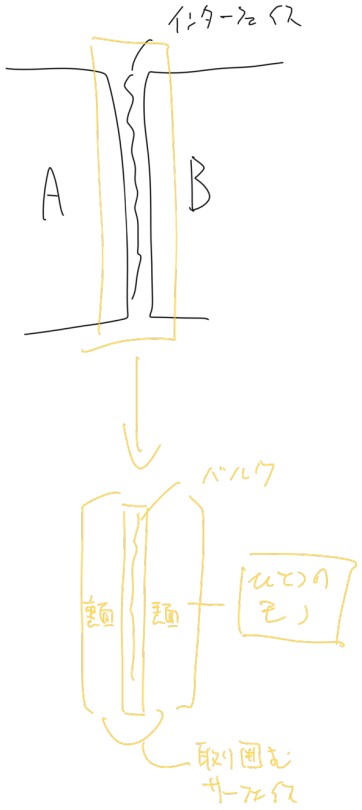

インターフェイスは向かい合わせる二つの存在やモノが持つサーフェイスとバルクとのつながりを切断して、テクスチャにしていく。バルクからサーフェイスを引き離し、単なるテクスチャにすることで、向かい合う存在の表面のみから効率的に情報を吸い上げることを可能にしてきた。情報をやり取りするために最適化するようにバルクとのつながりを絶たれたテクスチャではあったが、インターフェイスを介してやり取りをするうちに情報、もしくは、感覚の蓄積として仮想的な厚みを持ってくる。テクスチャが元来もつはずのない厚みと、そのあいだで情報の往来の通路として機能していた「透き間」ごと切り取ると、図1のようにインターフェイスをバルクとして、そのバルクを向かい合っていた二つのテクスチャが表[おもて]面と裏面という二つのサーフェイス、さらに二つの側面、もしくは、表面と裏面とがつくる厚みで囲い込んだ一つのモノが現れる。

ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって、ヒトとコンピュータとのあいだだけではなく、多くのモノとモノとがインターフェイスを介して、接続された結果として、ディスプレイを中心にインターフェイスを構成するために元のバルクから切り離されて情報のみを交換しているテクスチャの集積が、再度、モノとして切り出されるということが至るところ起こっている。そして、インターフェイスから切り出されたモノを構成するあたらしいサーフェイスとバルクとが生まれている。「ヒト」と「コンピュータ」とを結びつけるディスプレイに示され変形されているテクスチャの集積だけでなく、「物理空間」と「仮想空間」、「インターネット」と「リアル」、「こちら」と「あちら」という感じで、「インターフェイス」という言葉で異なる二つの領域を結びつけてきた領域が、何かしらの方法で切り出されて、サーフェイスに囲まれたバルクを持つ一つのモノとして扱われるようになっている。これはインターフェイスの実体化といってもいいのかもしれない。そのインターフェイスはサーフェイスに囲まれていて、私たちとの接触は絶たれた状態になり、一つのモノとして空間のなかに置かれているけれど、周囲の空間における私たちとの距離やアクセスの仕方によって、サーフェイスはバルクとして囲い込んだインターフェイスを表出するようになることもある。

前回取り上げた赤岩の「Screenshot」は、インターフェイスとサーフェイス/バルクとのあいだの変化を「スクリーンショット」で切り出していたのである。「Screenshot」で、ディスプレイのフレーム内を撮影したスクリーンショットは、私たちの行為を情報化するテクスチャとして表示されている。それは、私たちの行為を常に情報に変えるものである。赤岩がMacBook Proのディスプレイを含むかたちで撮影した「スクリーンショット」では、ディスプレイは私たちとコンピュータとのあいだで情報交換をするためのテクスチャではなく、MacBook Proというモノを構成する一つのサーフェイスとなっている。ここでディスプレイに関係するのは、外部の私たちではなく、MacBook Proというモノとその内部で、私たちが窺い知ることができないバルクとなっている。しかし、それはMacBook Proが私たちに提供するインターフェイスを内包したものである。ディスプレイはインターフェイスを内包しながらも、MacBook Proというモノのサーフェイスとなり、外部の空間とのあいだに「ディスプレイのフレーム」「机の上」「床の上」といったあたらしい関係を示す。私たちはディスプレイという一つのサーフェイスを透かして、ディスプレイにつながるMacBook Proというモノが置かれた空間を操作可能性を残した一つのバルクとして見ることになる。「Screenshot」ではサーフェイスとバルクとの関係が裏返っていて、サーフェイスの先にあるバルクがディスプレイのフレームで反転して、ディスプレイを含む手前と奥の空間がバルクとなっている。

インターフェイスという二つの主体やモノを結びつけていた関係そのものが、サーフェイスに囲い込まれてバルクとなり、モノを構成していく。このように切り出されたインターフェイスから生じるサーフェイスとバルクという異なる性質を抱える一つのモノという観点で世界を見たとき、そこには何が見えてくるのだろうか。インターフェイス以前のサーフェイスはバルクとのつながりを模様などで外部に示すものであった。しかし、サーフェイスはインターフェイスを介してテクスチャとなって、もう一つのモノや主体と効率的に情報を交換する場を構成するようになった。そして現在、インターフェイスの場から切り出されたバルクを取り囲むサーフェイスは、バルクとの微細な差異を外部に示しつつ、バルクと外部とを取り結ぶものとなっている。そこでサーフェイスを透かし見ると、その奥や手前に広がる空間が操作可能性を内包した一つのバルクとして見えてくるのである。

次回は、今回示したサーフェイスから透かし見えるバルクとしての空間という観点を具体的に示すために、アーティストの山形一生の《Untitled(bird)》、《Untitled(stingray)》というディスプレイを用いた作品、そして、《ミュータント・スライム》という透明なアクリルを用いた作品を考察していきたい。

参考文献

1. 水野勝仁「連載第0回 サーフェイスから透かし見る👓👀🤳 インターフェイスはいつからサーフェイスになるのか?」https://themassage.jp/throughsurface00/、2018年

2. 丸井智敬・井上雅雄・村田逞詮・桜田司『表面と界面の不思議』、工業調査会 、1995年、p.10

3. 同上書、p.11

4. 同上書、p.11

5. 藤幡正樹『カラー・アズ・ア・コンセプト:デジタル時代の色彩論』、美術出版社、1997年、p.81-82

6. 谷口暁彦「ググっても出てこない、ぼくが知りうるネットアートについての歴史の断片、そして最近のこと」、 IDEA No. 366、2014、p.119

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。