連載の第一部終了となる今回は、まず前回書いた「ディスプレイ場」の補足を行う。その後、ディスプレイなきディスプレイ場を示す作品として、ラファエル・ローゼンダールの《Shadow Objects》をベクター画像、穴、影という観点から考察してく。最後に、連載のこれまでのまとめとして「モノとディスプレイとの重なり」というタイトルを改めて考えつつ、その先にあるディスプレイなきアニミズム的世界について示したい。

「光|モノ」の二項対立に重ね合わされた「ソースコード/データ」

前回の終わりに私は「ディスプレイ場」という言葉を書いた。ディスプレイ場とは光とモノとが複雑に絡み合える場であり、「ディスプレイ」という装置がなくてもこの世界に現れるものである。ディスプレイ場を支えるのは、前回も引用したエキソニモの千房けん輔の言葉が示すように、デジタル世界の構造が「表(スクリーン)と裏(ソースコード/データ)から成り立っている1」からである。エキソニモは裏の記号的なソースコードとデータの存在を認識し、その操作方法を習得しているからこそ、ディスプレイの表面を光とモノとで塗りつぶし、これまでにないような光とモノとの絡み合いをつくりだす。彼らは《Body Paint》シリーズにおいて絵具で塗りつぶして、光がモノに擬態する可能性を示し、《201704EOF》ではディスプレイを青い光で塗りつぶして、モノが光の性質に寄せられる可能性を示したのである。そして、《A Sunday Afternoon》ではディスプレイ全面を絵具で塗りつぶして、「多様な意味や記号が絡み合う、新しい点描的”知覚”混合2」を起こるディスプレイ場を現出させたのである。

コンピュータと接続されたデジタルデータをXYグリッドのピクセルで表示するディスプレイは二項対立的なモノと光が占める表面と、表と密接に関係するデータとそれを操作するソースコードという記号的な裏面とが一体化しているものと言えるだろう。それは映画のスクリーン(モノ)に対してのプロジェクター(光)のような別の存在によってつくられる光の平面ではなく、モノと光とが記号的なソースコード/データのもとで一元的に操作可能になる平面になっている。光とモノとの一元的操作を可能にする場をつくるのは、ディスプレイに現時点ではモノとして存在するフレームである。フレームは光とモノとが絡み合う前段階としての緩衝地帯が機能しており、この緩衝地帯にモノと光とが互いに引き寄せられ、混じりあうのである。さらにはソースコード/データという記号的存在が光とモノとを単なる二項対立ではなく、ディスプレイというひとつの実体として包み込む。そのとき、光とモノとは対立するものではなく、ソースコード/データという記号的存在のもとでの操作対象としてひとつの平面に置かれる。

モノ/光とソースコード/データとが一体と平面では、データが平面を透過して表面のモノと光と裏面のソースコードとのあいだを行き来している。光とモノから得られるデータに基づいてソースコードが、ディスプレイでの光とモノとの絡み合いをコントロールしている。デジタルな世界でのディスプレイはモノと光との二項対立だけを内包しているのではなく、ディスプレイとともに現れる場には、光とモノの二項対立が成立する平面の裏に第三項として光とモノから得られるデータを操作対象とするソースコードが必ず存在している。ソースコードは必ずしもコンピュータのプログラムを意味するのではない。実際、エキソニモの《A Sunday Afternoon》はコンピュータには接続されていない。第三項としてのソースコード/データは、光とモノとが互いに変化し続けるルールのようなものである。今はまだ明確になっていないこのルールに基づいているかぎりで、ディスプレイがコンピュータに接続されていなくても、さらには、ディスプレイ自体がなくても、ディスプレイ場はいつでも物理世界に可視化されるのである。ディスプレイ、及び、ディスプレイ場とはモノと光とによって成立する平面とソースコード/データからなる記号的平面が表裏一体になった平面のことなのである。

《Shadow Objects》が示すベクター画像に依存する穴と影

今回はディスプレイなきディスプレイ場を可視化する作品として、ラファエル・ローゼンダールの《Shadow Objects》を取り上げてみたい。ローゼンダールの《Shadow Objects》は、レーザーカッターで切り抜かれたスチールプレートを展示した作品である。ベクター画像がつくるかたちをレーザーカッターでくり抜かれたスチールプレートが、壁から5cm浮いた状態で設置され、壁に影を投げかけている。この作品を印象的なものとしているのはスチールプレートというモノではなく、メインはそこにあいた穴であり、光が穴を透して壁に投げかける影である。

ローゼンダールはインターネットを中心にして作品を発表している。しかし最近は、TwitterやGoogleなどのウェブサイトをChromeのプラグインをつかって色のコンポジションに変換したものをタペストリーにする《Abstract Browsing tapestries》を発表するなど、ウェブを物質化する方向の作品も制作している。「私がやっているのは、インターネット上のスクリーンページのように、数秒で移ろいゆくものを捉えて、物理的なものに変換すること3」と、ローゼンダールは語っている。《Shadow Objects》もウェブの物質化の流れの作品である。ここで物質化されているのはベクター画像である。デザイナーの田中良治との対談でローゼンダールは次のように述べている。

ラファエル:私が仕事をするときピクセルもベクターも使うんですが、ベクターをマテリアルで展開するのを考えた時に、一番近い行為がメタルをカッティングすることでした。4

「ベクター」とはベクター形式の画像であり、ローゼンダールがウェブの作品でよく使うものである。ローゼンダールはインターネットの作品の特徴を可変的なコンポジション、つまり、ウィンドウが自在に変形できることに求めている。そのため、ローゼンダールは自由に変形できる画像形式としてベクター画像を作品によく使用している。また、ローゼンダールは「Compression by Abstraction: A Conversation About Vectors」という記事でベクター画像について、次のように答えている。

ベクター画像は数学の等式に基づいている。等式は完全である。私たちがどんな試みをしたとしても、いかなるメディウムにおいても完全な円を表現することは決してできない。たとえできたとしても、私たちの不完全な眼はその完全さを認識することができないだろう。5

そして、ローゼンダールが求めるのは数学的な完全さに基づいたベクター画像によって、物理世界を再構成することなのである。そして、ローゼンダールはベクター画像こそが、コンピュータというメディウム特有の表現だと考えている。彼のウェブサイトの作品は、ベクター画像で再構築した数学的正確さに基づくクリーンな世界を示している。しかし、ベクター画像をディスプレイの外に持っていくとなると、ディスプレイでかろうじて保たれていたベクター画像の数学的正確さは簡単に失われてしまう。それでもなお、ローゼンダールは《Shadow Objects》で、ウェブサイトを構成してきた多くのベクター画像のマテリアル化を試みる。その際に最もディスプレイ上のベクター画像を示すのと近い行為として選んだのが「メタルをカッティングすること」であった。メタルを切り抜いた作品《Shadow Objects》は、どうしてベクター画像がもつ数学的正確さを保ちながら、モノとして物理世界に存在することができるのだろうか。

Shadow Object 16 07 07

Steel, (H)145cm x (W)105cm, 2016

©Rafaël Rozendaal, Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art, Photo: Ken Kato

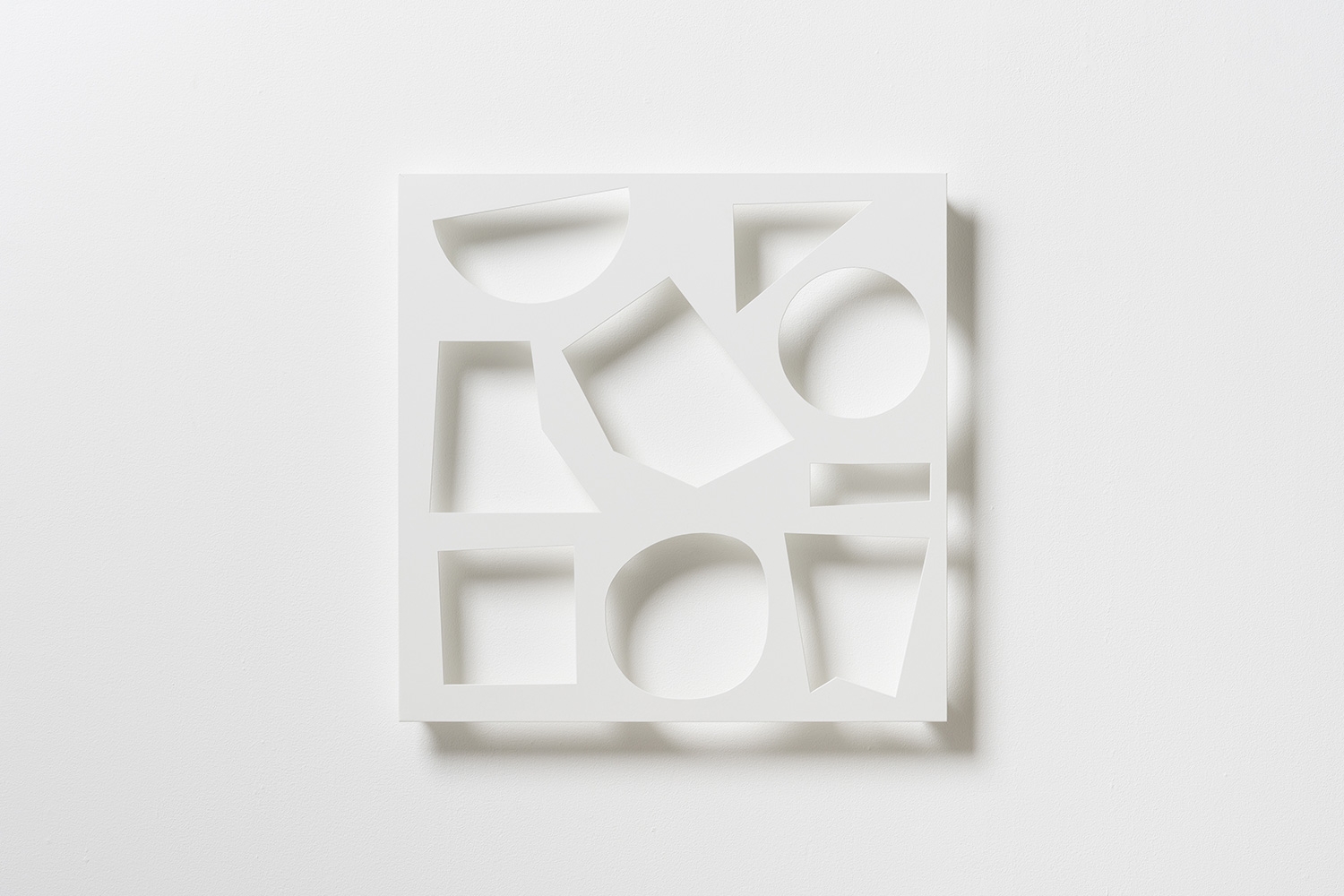

Shadow Object 16 07 01

Steel, (H)50cm x (W)50cm, 2016

©Rafaël Rozendaal, Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art, Photo: Ken Kato

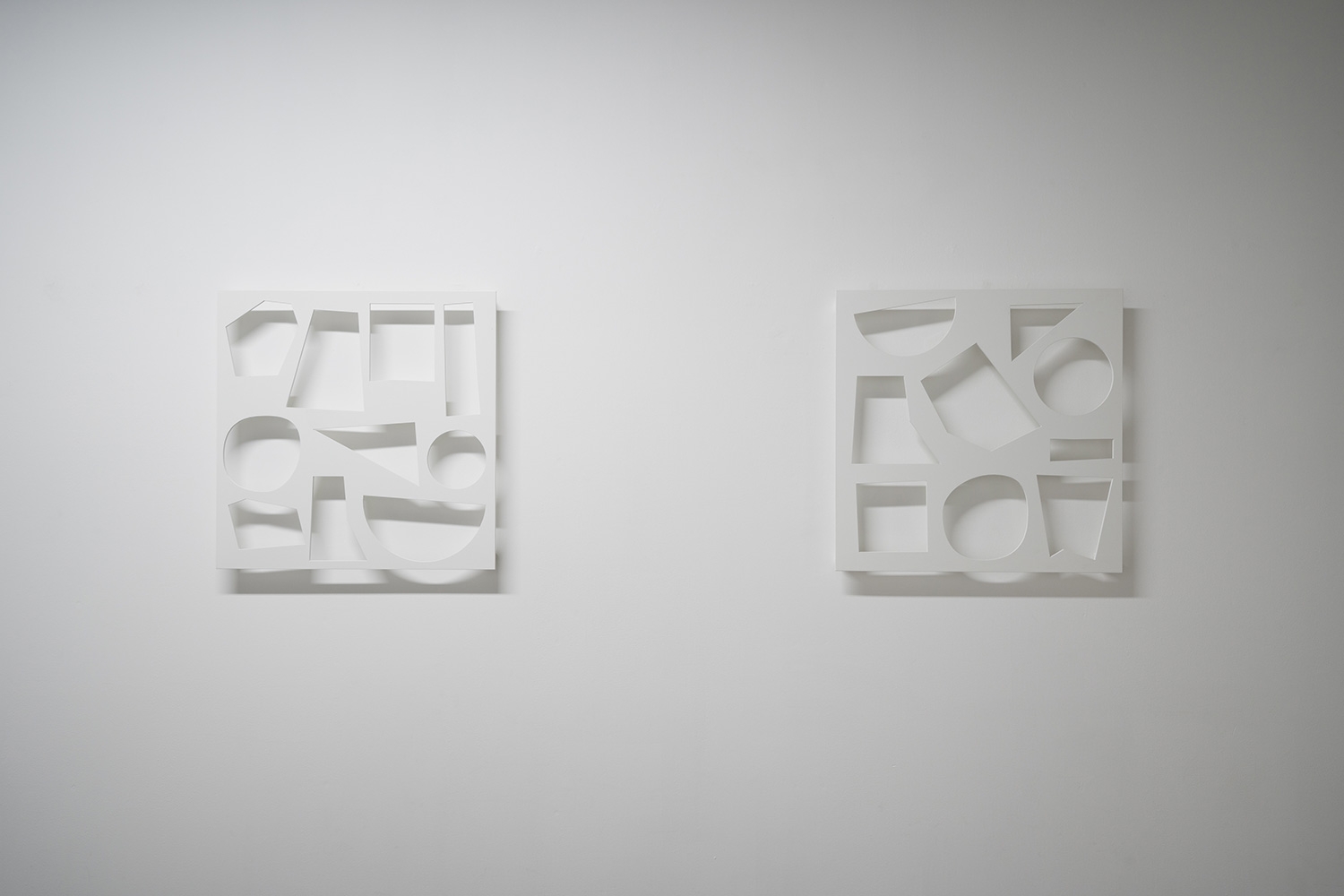

Installation view of the exhibition “Convenient”

©Rafaël Rozendaal, Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art, Photo: Ken Kato

岡﨑乾二郎らは『芸術の設計』で、現在主流のふたつの画像形式であるベクター形式とビットマップ形式の比較を行っている。ビットマップ形式は「色彩の「ビット(画素)」を、格子状の二次元マトリックスである「マップ」に配置する表現する」、ベクター形式は「線の起終点の位置───曲線であればその曲がり方や太さ、それら線に囲まれた面など、画像のパスと呼ばれる特異点だけを数値で表わす」としたうえで、「情報の量」という観点から次のような興味深い指摘をしている。6

ビットマップ形式の画像データが、ベクター形式の画像データより重いのは、部分の配分を決める全体があらかじめ存在するため、画像自体に「スケール」が内包されており、いわば時間と空間、焦点の連続性が質量としてデータ化されているからだ。

それとは逆にベクター形式は特異点だけを数値化するため、あらかじめフレームのサイズという概念をもつビットマップ形式よりも、はるかにわずかなデータで、画像を表示することができる。いくら拡大/縮小しても、特異点だけで図は表示されているため、その「見え」は変わることはない。要するに、ストラクチャー(構造や関係)だけを取り出し量を消去しているがゆえに、その画像はスケールを内包していないのだ。いいかえればベクター形式は、図形であり幾何学である。7

岡﨑らは、ビットマップが「時間と空間、焦点の連続性が質量としてデータ化されている」のに対して、ベクターは「ストラクチャー(構造や関係)だけを取り出し量を消去している」と指摘している。この対比は、ローゼンダールの《Shadow Objects》を考える上で有益な示唆を与えてくれる。なぜなら、ベクターが「量を消去している」というのは、ローゼンダールがベクター画像をマテリアル化する際に選択した「メタルをカッティングする」行為に呼応していると考えられるからである。いや、カッティングするだけなく、田中が「ネガが作品になっているというか、切り取った残りの方が使われているのが面白いです8」と言うように、プレートから切り取った幾何学的なかたちをもったモノを作品にするのではなく、プレートに残った「穴」を作品としていることが、ベクター画像の特質として考えられる「量の消去」と呼応していると言ったほうがより正確だろう。ローゼンダールは質量を持たず、構造や関係のみを示す幾何学的なかたちをした穴としてベクター画像をマテリアル化している。

《Shadow Objects》 でベクター画像を体現している「穴」について考えてみたい。私たちの身の回りにはドーナッツの穴をはじめとして、地面の窪みや排水溝、時計のバンドの通気孔など、多くの穴が存在している。けれど、それはモノとして存在しているのであろうか。それとも、モノの欠如として、そこにあるだろうか。哲学者の加地大介は『穴と境界』のなかで次のように穴について述べている。

いまの立場は、物質的であれ、非物質的であれ、そもそもいかなる素材も持たないということを穴の本質として捉えていることである。したがって、「依存的非物質体(immaterial body)説」との相違を強調するとすれば、それは「依存的非質量体(mattterless body)説」ともいうべき立場である。これを肯定形で言い換えれば、穴はその質量としての何らかの素材によって通時的同一性を保持するのではなく、その形相としての外的境界によって通時的同一性を保持するという意味で、「依存的形相体(fomarl body)説」「依存的輪郭体(contour body)説」ともいうべき立場であることになる。やはり穴は、im-materialというよりは、matter-less、matter-freeであるという点で、非物質的な質量から成る何かとしての幽霊や天使よりは、光の輪郭によって形成される何かとしての影に近いのである。9

「依存的」というのは、穴はそれ単体では存在することができずに、常に何か別のモノとともに存在しているということを意味している。《Shadow Objects》においても、メタルプレートがなければベクター画像のかたちの穴は存在することはできない。加地は穴をほとんど「無」に近い存在として「依存的非質量体(mattterless body)」「依存的形相体(mattterless body)」「「依存的輪郭体(contour body)」と考えている。ローゼンダールはベクター画像が示す「質量のなさ」を示すために、非質量体である穴を選択したといえるだろう。さらに、ベクター画像がコンピュータとディスプレイに強く依存した図形であることを示すためにも、作品の要素に穴を選択することは最適解だと考えられる。

また、加地は穴が影に近い存在だと指摘している。ローゼンダールの《Shadow Objects》も、タイトルが示すように「影」が穴とともに作品を構成する重要な要素となっている。ローゼンダールは「モノにはマテリアルとか、色とか、コンポジットとかシェイプがある。この作品には色がない代わりに、壁から5cm浮いていることによって、光の具合で違う影が生まれます。ここにオーガニックな要素をもうひとつ入れ込みたかったんです」と述べている。光の具合によって変化する要素として影が採用されている。ローゼンダールはスチールプレートをくり抜いた変化しない穴と、穴の輪郭にあたる光と見る者の動きによって変化する影とを組み合わせて、ディスプレイ上で自由自在に変化するベクター画像をディスプレイ外の物理空間で表現しようとしている。ここで再び、岡﨑らが指摘するベクター画像の特徴を引用したい。

ビットマップ形式が持つ「解像度」という概念に対して、ベクター形式には「鮮明さ」という概念が対置することができるだろう(たとえるなら、まるで新古典主義のカノーヴァの彫刻のように、遠くからでも近くからでも一貫してツルツルに見えるという「鮮明さ」)。この「鮮明さ」とは、あくまで輪郭や形態がはっきり見えるということであって、いくら見る距離を変えても質(密度)は変わらないということを意味する。つまり関係が固定的であるため、ディテールはないのだ。10

光の輪郭を描く影はベクター画像とともに輪郭が鮮明な存在である。ベクター画像をよく使うローゼンダールが影を選択した理由はここにもある。質量を持たない関係のみで構成されたベクター画像として、依存的非質量体である穴と常に鮮明な輪郭を描く影とをペアにして使うことで、ベクター画像という物理空間には元来存在しないディスプレイ由来の量を消去したイメージの表現を試みているのである。

しかし、ディスプレイはXYグリッドで構成されるピクセルの集積からできている。ならば、ベクター画像もまたビットマップ形式で表示されているといえる。ベクター形式で画像を作成するプログラムがディスプレイにベクター画像を表示する。そのとき、ディスプレイのピクセルの構造はほとんど考えられることはない。ディスプレイの高精細化でベクター画像を難なくラスタライズすることができるようになっているので、ディスプレイの構造を考えなくても問題はないのかもしれない。だとしても、千房が指摘するようにディスプレイの表とソースコード/データの裏とが表裏一体になっているのがデジタル表現だとすれば、ディスプレイにおける表(光/モノ)と裏(ソースコード/データ)とのあいだに齟齬があることは問題として取り上げる必要がある。

なぜ、ベクター画像はディスプレイのビットマップという構造を無視して考えることができるのだろうか。ここでは、ディスプレイの表面(モノ/光)があたかもないようなかたちで、ベクター画像とソースコード/データとが重なり合わされている。つまり、ディスプレイを構成するモノと光とがつくる平面の構造は変わることはないが、ベクター画像とソースコード/データとがモノ/光の平面を両面から挟み込み、「解像度」に基づく原理ではなく、「鮮明さ」に基づいて非質量体を表示可能な平面を仮想的につくっているのである。

《Shadow Objects》でローゼンダールは、ベクター画像とソースコード/データとがディスプレイの表面に行っていることを物理空間に応用している。日本で《Shadow Objects》を展示したTakuro Someya Contemporary Artによる展示紹介のテキストから、その応用テクニックを考えてみたい。

作品の様相は、その空間の光と鑑賞者の視点により規定される普遍的な佇まいを持っていますが、ただ光と影をあつかった作例は、美術史のなかで多いことはよく知られています。例えばモネが取り組んだ『ルーアン大聖堂』では聖性を背景に受け取った、光と影そして時間を主題としてあらわしました。一方、ローゼンダールは幾何学形態を切り出したオブジェクトをとりまく光と影の変化をつくりだしてみせています。前者が、画家の感性によって直に感取された変化であり、後者は、プログラムとウェブを介して自然を逆に照らし出すアプローチをとっています。それは、自然法則も、人による法則(プログラムやコンセプト)も、それそのものを等しく作品に内包しうる、という考え方を持つアーティストであることが伺えます。この傾向は、ウェブ作品にもよくみてとることができ、その作品群をとおして『Shadow Objects』を観ると、厳密な計算と装置によって切り出されたシェーディングが、まるで光と影もプログラムするかのように、自然法則をも内側に取り込むように静かに佇んでいることが分かります。11

ここでは、ローゼンダールが自然法則とプログラムとを等しく作品に内包させているということが指摘されている。自然法則とプログラムとが等しいのであれば、プログラムでスチールプレートをプログラムに基づいて厳密に切り出すレーザーカッターを制御するように、光や影といった自然現象もコントールできる。このように考えると、ディスプレイの裏面のソースコードが物理空間を制御する物理法則と同等になり、その適用範囲が拡張されていくことになる。ここで《Shadow Objects》の影の特異性を示すために、ヴィクトル・I・ストイキツァが『影の歴史』で光と影をめぐる作品のひとつ例として取り上げた、ブランクーシが撮影した写真を参照したい。

原型的な形を写真によって創造することで、ブランクーシは「この世界の始まり」を、二重化のドラマという形式で、あるいは、影をモノのなかにひっくり返す(転-覆[カタ−ストローフ])という形式で語っているのである。この方法において、ブランクーシはマン・レイの二重化をもっと高度なもの、もっときわどいものに変形させた。すなわち、影は「モノと同じ」ではなく、モノより大切なのである。というのも、影は、モノのパラダイムという地位につくからである。12

ストイキツァは影とモノとを対比させている。しかし、ローゼンダールの《Shadow Objects》では、影とモノとは対比されることはない。影は穴と結びつき、これらは非質量体としてモノではないからである。影と穴とが対比させられるとしたら、それはスチールプレートにくり抜いた厳密な計算を可能にするソースコード/データといった記号的存在である。《Shadow Objects》で、影は「モノのパラダイムという地位」ではなく「ソースコード・データのパラダイムという地位」についているのである。

ローゼンダールはソースコードと重なり合いディスプレイの表面の原理を上書きしたベクター画像を使って、影という物理法則に基づく現象の性質をプログラムする。ディスプレイをコントロールしていたソースコードを読み解き、それを物理法則に基づくコードに書き換えて、光とモノとの絡み合いを操作可能にするディスプレイ場を物理世界に出現させる。ローゼンダールの《Shadow Objects》は、ディスプレイなしで「ディスプレイ場」をつくる作品となっている。「ディスプレイ」というこれまでのかたちと光の明滅という原型的性質をもっていなくても、ソースコードを読み解き、物理法則に書き換え、そこにモノと光とがあれば「ディスプレイ場」はあらわれる。モノが穴に変化し、穴が光を影に変えるというかたちで《Shadow Objects》は、ベクター画像をディスプレイ場とともに物理世界を出現させるのである。このとき影や穴は物理法則のもとにありながらも、その存在のあり方はベクター画像に依存するようになっている。穴と影とが物理法則に基づく存在ではなく、ローゼンダールの操作によってソースコードに基づく存在に上書きされ、改変されているのである。

「モノとディスプレイとの重なり」が示すアニミズム的世界

この連載を「モノとイメージとの重なり」ではなく「モノとディスプレイとの重なり」というタイトルにしたことが、ここまで書いてきて、私にはやっと分かってきた。タイトルをつけた当時の私はディスプレイが示すモノとイメージとの二項対立をそのまま扱ったのでは、ディスプレイが示す不思議さは考えられないということを直感的には思っていたのだろう。確かに、ディスプレイではモノとイメージとが重なり合っている。それは穴が物質なのか、非物質なのか分からないような不思議さである。しかし、コンピュータと接続されたディスプレイは物質でも非物質でもなく、「非質量」とでもいえる記号的な存在であるソースコードやデータを合わせもつものであった。そして、記号的な存在が物理世界にあるためには何かしらのモノに依存する必要がある。だから、ディスプレイをモノとイメージとの重ね合わせを可能にするソースコードやデータを含めたひとつのモノとしてディスプレイを考える必要があったのである。

この連載で扱ってきた作品はディスプレイのモノとしての側面を示し、モノとイメージ、モノと光との関係を扱っている。その際に、ディスプレイは物理法則のもとにあるのだが、ディスプレイが示す光の集積としてのイメージとそれを構成するソースコード/データが示すルールが、さまざまなかたちで物理世界を上書きして、あらたなかたち、状態、平面をつくるようになっている。そして、ディスプレイ以外の物理空間でも、モノと光とがソースコード/データに基づいて一元的に扱われるディスプレイ場を現出してきている。だから、エキソニモの《A Sunday Afternoon》はディスプレイ全面を塗りつぶし、今回取り上げたローゼンダールの《Shadow Objects》は、ディスプレイから離れたところに現れるディスプレイ場の可能性を示しているのである。

もはやディスプレイはモノとして存在しなくてもいい。文字通り「フレームレス」になっていくディスプレイは、モノから理念的な存在となっていく。だから、本連載はこれまでディスプレイを用いた作品を扱ってきたけれど、これからはディスプレイから離れていった作品も扱うことになるだろう。

私は連載の1回目でディスプレイをめぐる状況を次のように書いている。

デジタルやインターネットという物理世界と切り離されているとされた領域が、センサーを備えたスマートフォンのディスプレイとともに物理世界に置かれるようになった。同時に、ディスプレイは「データの具現化」が引き起こすアニミズム的状況のなかで、データの支持体として絶対的な存在ではなくなり、テープやめんつゆと同列のモノになりつつある。このような大きな変化にあるディスプレイを、ポストインターネットのアーティストたちは作品のメディウムとして選択する。それは、ディスプレイがいち早くデータと融合して物理世界に反応したモノとして、これからのアニミズム的状況を先取りしているためである。だから、ポストインターネットの作品は、データとモノとの融合を妨げるためにディスプレイを使っているのではなく、その融合を効果的に見せるために現時点でモノとデータとが最も融け合っている装置としてディスプレイを使っているのである。13

ここではデータとモノについての言及しかないけれど、連載で作品の考察していくなかで、ディスプレイはモノであると同時に光を操る装置であることは何度も言及してきた。つまり、ディスプレイは、光とモノとをソースコード/データによって一元的に操作可能にすることで、「データを具現化」してあらゆる事象を提示する装置として絶対的な存在であった。ソースコード/データという裏面の状況を、モノと光を操作して表面に現出し続けるディスプレイは、あらゆるものに「霊=データ」が宿るアニミズム的状況をいち早く示していたと言えよう。そして、ディスプレイはスマートフォンというかたちで世界に遍在するようになっている。

哲学者の清水高志は『実在への殺到』において、パースによる「記号一元論」とジェイムズによる「経験一元論」を表裏一体させることで、アニミズム化した世界を考えられるとしている。

アニミズムおよびパースペクティヴィズムを、複数の記号過程が競合する世界像として解釈し、さらに記号一元論と経験一元論を同じものの両面と捉えることによって、こうしてアニミズム化ははじめて可能になる。14

清水が示す「経験一元論」と「記号一元論」が表裏一体となり、その先に見えてくるアニミズム的世界をいち早く見せていたのが、記号を一元的に扱うコンピュータと接続したディスプレイによるモノと光の一元的な操作であったといえよう。ディスプレイはソースコード/データという記号とモノと光というヒトの経験をつくりだす要素とが表裏一体になっている。マウスなどのインターフェイスを構成するモノの操作がソースコード/データを変更し、データの変化が光を変化させる。ディスプレイはコンピュータとともにソースコード/データという非質量体によって、光の明滅という現象を操作して画像をディスプレイ表面に提示すると同時に、ディスプレイを取り囲むフレームというモノが光の明滅に質量を折り重ねてきたのである。

しかし、今、コンピュータはディスプレイから解放されつつある。コンピュータはディスプレイで得たスキルを、モノのインターネットというかたちでディスプレイを必要とせずにモノ/光とソースコード/データとを重ね合わせが可能な理念的な場をつくりつつある。モノとしてのディスプレイが理念的なディスプレイ場へとスライドしていくなかで、ソースコードがディスプレイ外のモノと光とがもつデータにアクセスして、上書きしていく。

ディスプレイ、及び、ディスプレイ場が操作することになるモノと光は物理空間に遍在している。あとは、ソースコード/データを物理空間に拡張し、モノと光をソースコード/データのもとで変化をあたえさすれば、モノの変化が光を変化させ、光の変化がモノを変化させて、さらに、モノの変化が光を変化させて… といったモノと光の変化の循環が物理空間に起こる。モノと光の変化の循環のなかでディスプレイはソースコード/データと一体化した存在として特別なものでなくなり、あらゆるものがソースコード/データと表裏一体の存在となっていき、物理世界の光とモノとの関係を変えていく。そして、そこにあらゆるモノと光とがソースコード/データによってアクセス可能となるアニミズム的世界が生まれるのである。

参考文献・URL

1. 千房けん輔「半透明な記憶から」『セミトランスペアレント・デザイン (世界のグラフィックデザイン)』、DNP文化振興財団、2014年、p.7

2. エキソニモ「Milk on the Edge」展リーフレット、2017

3. ラファエル・ローゼンダール×田中良治「インターネットは移ろいゆく無常の自然」、Bound Baw, http://boundbaw.com/inter-scope/articles/11

4. 同上URL

5. Rafaël Rozendaal and Jürg Lehni, Compression by Abstraction: A Conversation About Vectors, RHIZOME, http://rhizome.org/editorial/2013/jul/30/compression-abstraction/

6. 岡﨑乾二郎編著『芸術の設計―見る/作ることのアプリケーション』、フィルムアート社、2007年、p.236

7. 同上書、p.240

8. ラファエル・ローゼンダール×田中良治「インターネットは移ろいゆく無常の自然」

9. 加地大介『穴と境界』、春秋社、2008年、p.96

10. 岡﨑『芸術の設計』、p.240

11. 「ラファエル ローゼンダール | Convenient」、展覧会テキスト、Takuro Someya Contemporary Art、http://tsca.jp/ja/exhibition/rafael-rozendaal-convenient/#works

12. ヴィクトル・I・ストイキツァ『影の歴史』、平凡社、2008年、p.254

13. 水野勝仁、連載・モノとディスプレイとの重なり 第1回「「ポストインターネットにおけるディスプレイ」MASSAGE、https://themassage.jp/monotodisplay01/

14. 清水高志『実在への殺到』、水声社、p.200

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。