「流れのパターン / Patterns of Flow」は川野洋のコンピュータアートの探究心と実験精神を象徴するものである。川野がコンピュータアートの実験を開始したのは1963年だと言われているが、63年時点では実際にコンピュータを利用することができなかったため手計算での実験を行い、64年にようやく東京大学のOKITAC5090 を利用する許可を得ることができたそうである1。川野は2・3ヶ月でアセンブラ言語を学習すると、モンテカルロ法のプログラム書き、そのプログラムによってラインプリンタにパターンを持った模様を出力した。白黒で塗られた模様の作品は「流れのパターン/ Patterns of Flow(別名 Series of Pattern: Flow)」と呼ばれ、HITAC5020などのコンピュータでも作られ、その制作アプローチも含め複数のバージョンがあるようである2。 川野のこの実験の背景には、1961年に出会ったマックス・ベンゼの『Aesthetica』シリーズや、1963年に鎮目恭夫によって翻訳されたJ・ピアーズの著作『サイバネティクスへの認識3』(原題:”Symbols, Signals and Noise”)から得た影響がある。特に、ピアーズの著作が紹介したベル研究所のベラ・ジューレスによるコンピュータを用いた模様生成の事例は、川野にとって大きなインスピレーションとなった。これをきっかけに、川野は自身の「計算機デザインの実験」を本格的に開始したと語っている4。

川野はその後、コンピュータを人間による芸術制作の支援のために利用する「Computer Aided Art」の方向ではなく、コンピュータ自身が自ら学習し制作をおこなう「芸術シミュレーション」の方向を目指し、「K-system」と呼ぶ独自の画像生成システムの実験を続けた。そして、コンピュータアートの制作は70年代半ばで辞めてしまうのだが、70年代後半から80年代はノーム・チョムスキーやマービン・ミンスキー、シーモア・パパート等の研究を参照しながら人工知能についての美学的な研究を行った。

- 2008年8月18日と 2010年7月24日に大泉和文が行なった川野洋へのインタビューの中で、川野は当時を述懐して言及している。大泉の厚意によりそのインタビューの抜粋を展覧会キュレーターと私に共有いただいた。

- Armin Medosch “Automation, Cybernation and the Art of New Tendencies (1961-1973)” , Doctoral thesis, Goldsmiths, University of London, 2012, p.177にはMSU Zagrebに収蔵された1964年のバージョンが掲載されている。1969年11月号の『コンピュートピア 』にはFORTRAN ⅣとHITAC 5020で作られたバージョンが掲載されている。

- J・ピアース、鎮目恭夫訳『サイバネティックスへの認識』、白揚社、1963年 原本“Symbols, Signals and Noise”は61年に出版されている。

- 川野洋「計算機芸術の歴史」、『芸術情報の理論』、新曜社、1972年 所収、p.286

本展覧会では多摩美術大学美術館が所蔵する川野の作品が2点展示される。一つは、川野のシンボリックな赤・青・黄色が特徴的な《題不詳/Title Unknown》(制作年不詳)の作品であり、もう一つがFortran ⅣとHITAC5020で作られた《Series of Pattern:Flow》(1966年)である。

川野洋の作品が、川野の生前に日本において展示されたのは、多摩美術大学での「20世紀コンピュータ・アートの軌跡と展望-現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想-5」(2006)にまで遡るだろう。川野自身が企画に参加し、コンピュータアートを回顧したこの展覧会では、川野洋や日本のコンピュータアーティストの作品だけでなく、ヘルベルト・W・フランケやゲオルグ・ネース、フリーダ・ナーケ、マイケル・ノル、ベラ・モルナールなど海外の錚々たるアーティストたちの作品も展示された。この展覧会を主催した「芸術アルゴリズム研究会」には、マックス・ベンゼの日本語訳を行い6多摩美術大学でグラフィックデザインを教えていた草深幸司と川野洋、下村千早、そして久保田晃弘が参加し、誰の作品を展示すべきかを巡って活発な議論が交わされていたそうである。

私は久保田に当時の話を伺う機会を得たのだが、久保田によれば川野はとても探究心が強く、議論が好きで「今日も議論しよう!」と、積極的にこの企画に臨んでいたという7。また2006年は川野の晩年にあたり、生きている間にコンピュータアートの展示を実現したいという想いがあったのだという。私が川野の主著である『コンピュータと美学』(1984年)が絶版となっている状況を問題視したことに対し、久保田はあの本はもちろん面白いのだけれども当時の状況の中で書かれているので、それを積極的に踏まえた上で今の時代のコンピュータと芸術についての本を書くべきだと述べていた。この「流れのパターン / Patterns of Flow」展をきっかけとして、そのような川野洋の作品や著作について、そしてコンピュータと芸術についての再考が促されることを期待したい。

- 展示カタログとして、芸術アルゴリズム研究会『20世紀コンピューター・アートの奇跡と展望 –現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想−』、多摩美術大学美術館、2006年がある。

- M.ベンゼ、草深幸司訳『情報美学入門 基礎と応用』、勁草書房、1997年

- 「dialog() – Asian Generative Art Exhibition 2024」展の8月12日のトークイベント「日本のGenerative artの過去・現在・未来」にて川野洋についての話が展開され、イベントの前後も含め久保田より当時の話を伺うことができた。司会:永松歩 登壇者:久保田晃弘、多田かおり、hasaqui

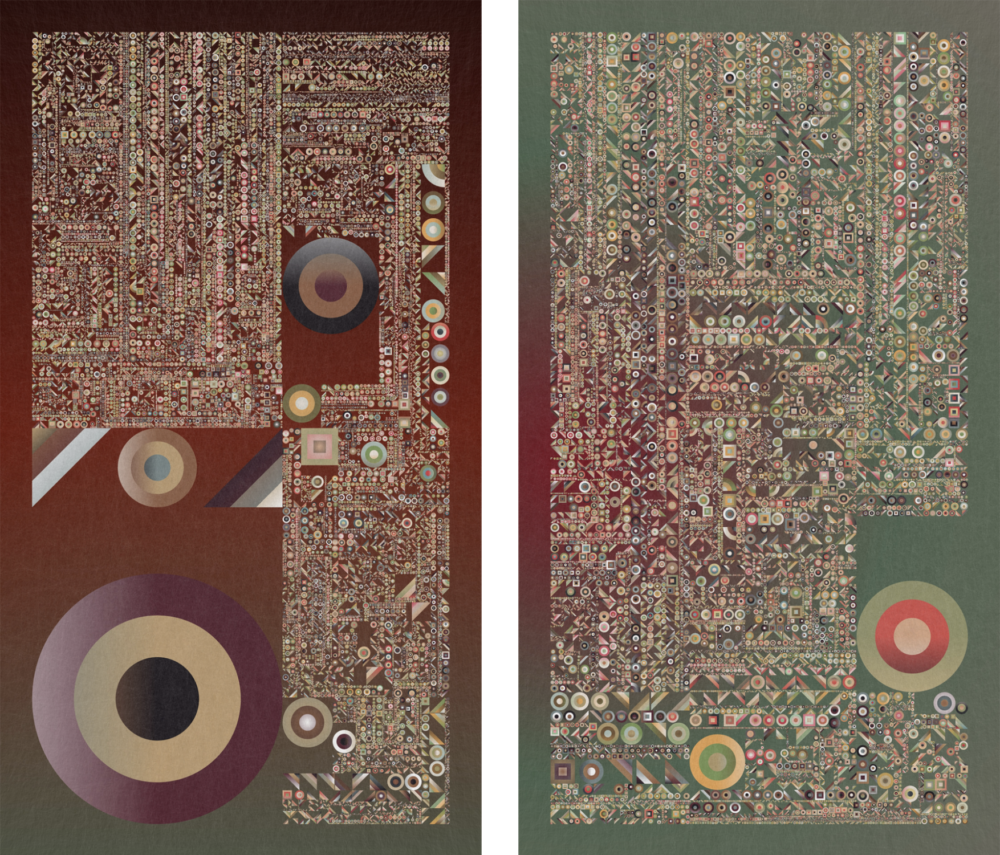

本展では今日精力的な活躍をみせる日本のアーティスト10名の作品が、川野の作品と共に展示される。中でも代表的なアーティストが高尾俊介である。日本の今日のNFT及びジェネラティブアートの緩やかなコミュニティは、高尾が2015年から開始したデイリーコーディングの実践や、NFTプロジェクトである《Generativemasks》(2021年)の経済的な成功を抜きにしては語ることができない。高尾は国内外のアーティストや機関と積極的なコミュニケーションをとり、ジェネラティブアートの振興を目指した展示やワークショップなどの複数の企画に携わっている。そんな高尾は川野洋の著作を読み、川野が提示するプログラムによる美学の追求や、その社会変革のビジョンに強い影響を受けたという。高尾が今回発表する作品では自身のスタイルである幾何学模様のタイリングをモチーフとした《Flows of Pattern》を発表し、川野の「Flow」との共振を魅せている。

Shunsuke Takawo, Flows of Pattern #1, #37

他の9人の作品についても紹介することとしたい。まず、ポップなスタイルを特徴とするOkazzによる《響く残響 / Resonant Echo》では、真っ直ぐに川野洋の《Red Tree》(1972年)の持つ赤・青・黄の鮮やかさと軽快さに迫っており、リズミカルで心地よい作品となっている。

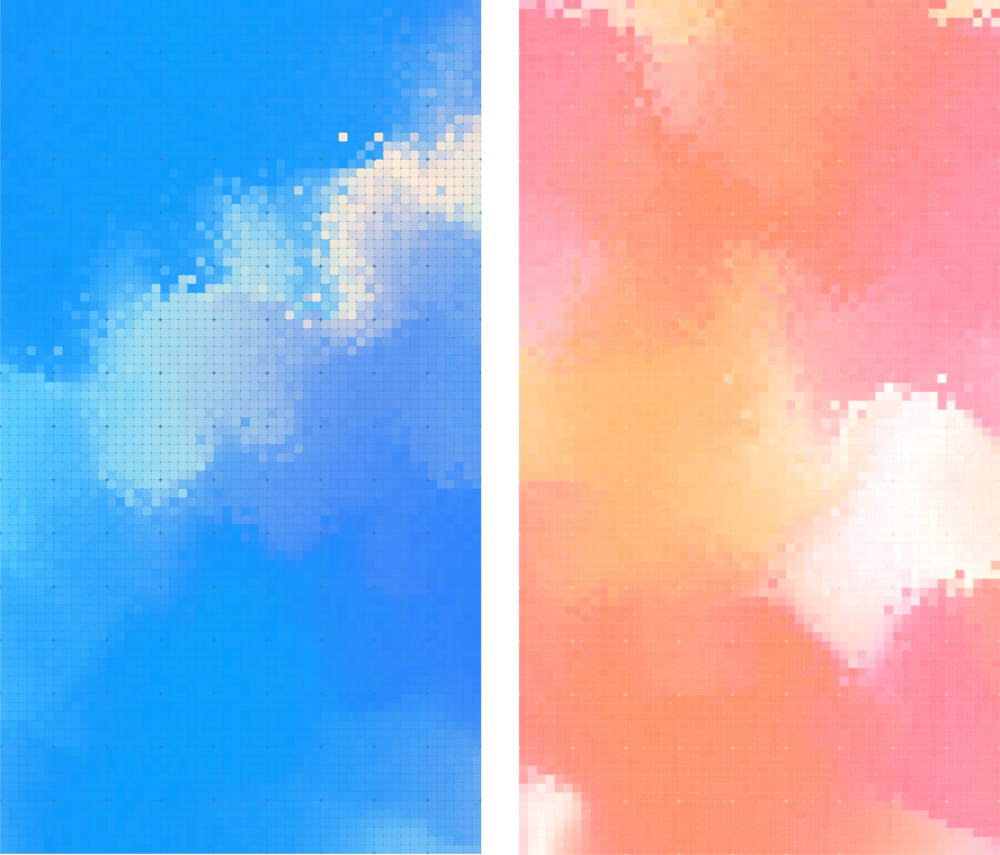

繊細なグラデーションカラーを得意とするMisaki Nakanoの《Nostalgia》では、ノイズによって造形を流れるように変化させると同時に、それをピクセル単位で区切り、WebGLのシェーダーによって各ピクセルの配色をコントロールしている。空のように鮮やかな青色のグラデーションを持つピクセルがたゆたう様子は、川野が62年の最初期の情報美学の論文の中で、マックス・ベンゼを参照し、芸術がエントロピーの観点で「自然にいだかれた永遠の安定」に向かうことを支持したことを想起させる。

Misaki Nakano, Nostalgia #1, #7

高度な技術スキルと造形センスを持ち、既に世界的に知られる存在となったKazuhiro Tanimotoとykxotkxは、それぞれ川野が目指したコンピュータによる自律的な美の生成という方向性を参照した作品を提示している。Kazuhiro Tanimotoの《Sea of Code》では色の生成のアルゴリズムと、マルコフ連鎖によるメロディ生成を行っており、ykxotkxの《Flow Painting》では自律的な絵画生成アルゴリズムが設計されている。

一方でSenbakuが《With You》がテーマとするのは人間とコンピュータとの共創である。《With You》は川野が採用したマルコフ連鎖とモンテカルロ法を取り入れつつも、Senbakuのスタイルとも言える淡い色合いと柔らかな形態が特徴的な作品である。

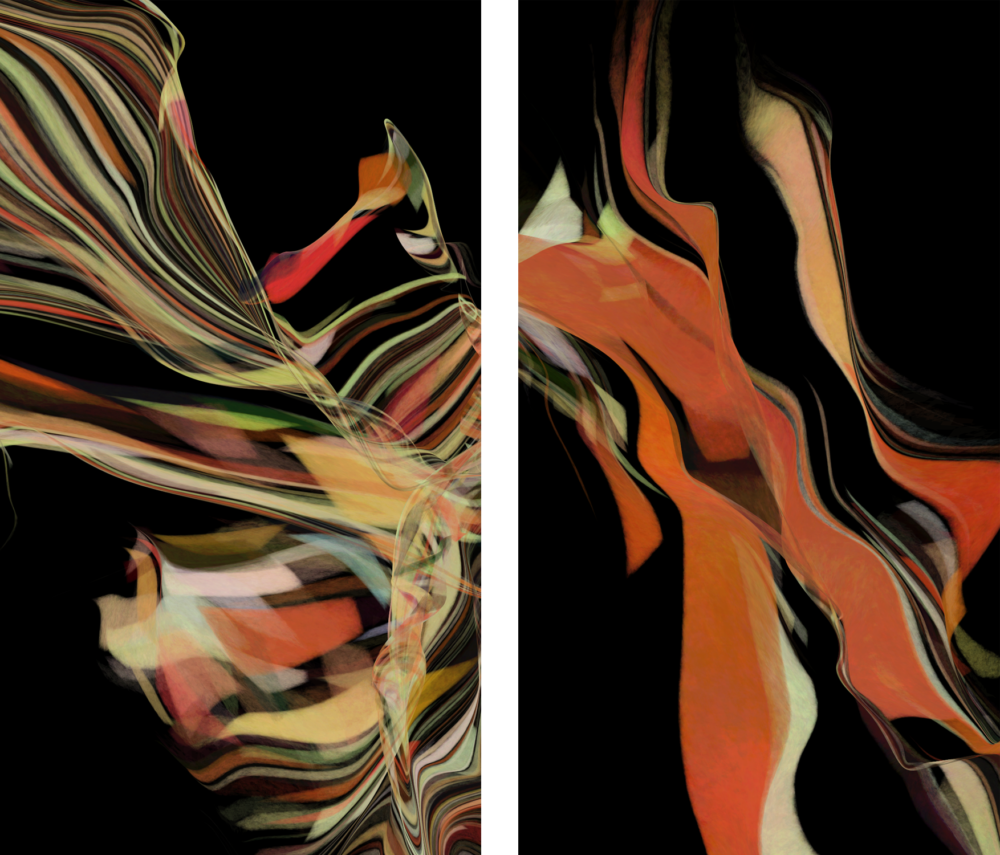

ykxotkx, Flow Painting #38, #41

Kaoru Tanaka の《Path of Tones》は生活を彩る日常の音に着目し、様々な音を集めることによってつくられている。川野の画像生成システム「K-System」にインスピレーションを受けたTanakaは生活の瞬間的な記録、それらの音と出来事の蓄積によって作品を作り上げている。

「Path」シリーズなどのミニマリスティックな作品で知られるSatoshi Aizawaは今回の展示では《Grey Path》という作品を発表し、10年前に作られたプロトタイプからの継続的な実験を提示する。その実験精神自体が実に川野的なものであるが、Aizawaによれば、今回の作品では川野が当時利用したFortran言語に倣い、多次元配列計算を得意とするPythonのライブラリであるNumpyを採用したという。

Kaoru Tanaka, Path of Tones #1, #45

宝石のようにキラキラとしたビジュアル表現をスタイルとするSaeko Eharaは川野の作品《Artificial Mondrian》(1967年)とピート・モンドリアンの《Broadway Boogie Woogie》(1942-43年)に触発された、Stable DiffusionとTouchDesignerによるA I作品を提示しており、煌く夜の街のドライブ体験を生成する。

mole^3は川野が第二次世界大戦を経験した世代8であることに注目し、川野は「戦争によって引き起こされた負の感情を美の追求によって昇華しようとしたのではないかと推測」している。この観点は非常に独特であると同時に、今後の川野研究でも必要な視座と言えるかもしれない。mole^3はその作品《 Changes, Cycles, and Shapes in Between》で、ピート・モンドリアンの形状と色彩を参照しながら、具象と抽象の間を揺れ動く独自の「流れのパターン」を作品に反映させている。

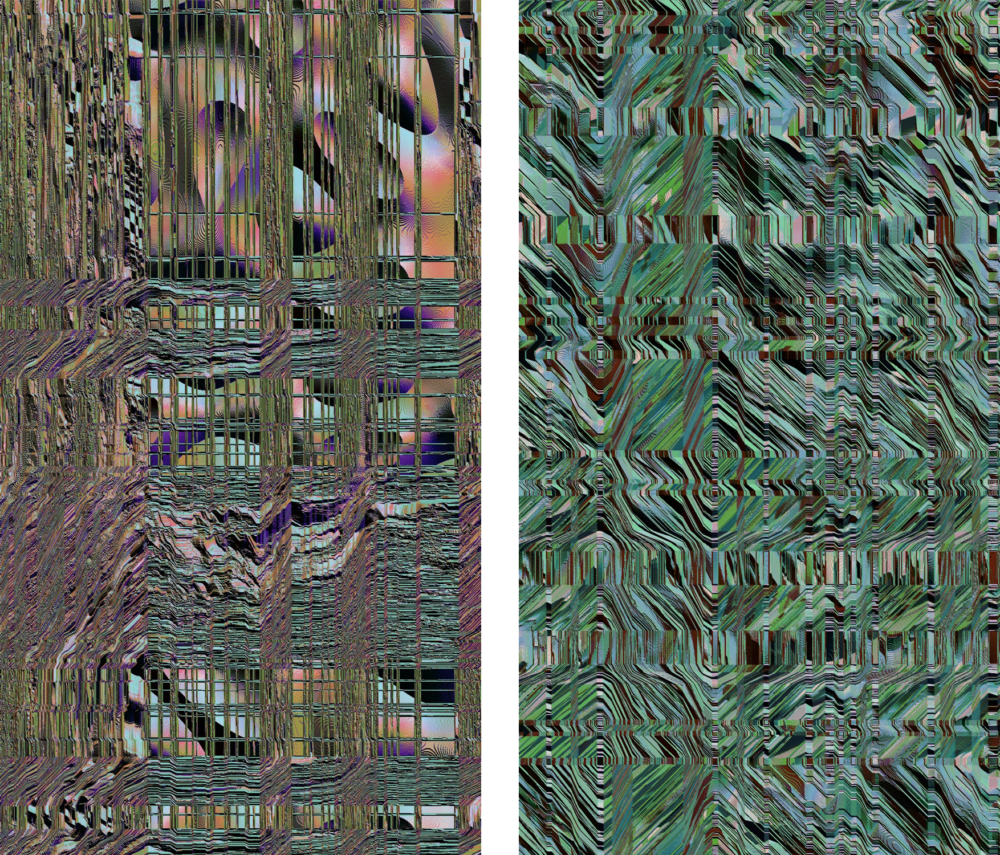

Saeko Ehara, Synergistic Metropolis #1, #18

さらに、本展ではヤシャ・ライハートの特別エッセイが掲載される。ライハートは1968年にロンドンのICAで「Fluorescent Chrysanthemum」と「Cybernetic Serendipity」という二つの重要な展覧会をキュレーションしたことで知られている。日本のCTG(Computer Technique Group)が国際的な知名度を得ることができたのは、ライハートがCTGを「Cybernetic Serendipity」展で紹介したことをきっかけとしており、ライハートは日本のコンピュータアートのアーティストたちの国際的な認知に重要な貢献を果たしたと言える。そんなライハートが始めた国際的な対話は、本展覧会のキュレーターであるRight Click SaveとMassage Magazine、そしてFeral Fileと日本のギャラリーであるNEORT++へと受け継がれ、鑑賞者である私たちにも受け継がれるはずである。

川野洋やCTGが60-70年代に行った実験的な制作は、長い間日本において十分に注目されてきたとは言い難い(それは他のコンピュータアーティストたちも同様である)。しかし、本展示を通じて新興のアーティストたちによる新たな息吹とともに、日本、イギリスに限らず世界各地で川野の探究心と、黎明期のコンピュータアーティストたちの実験精神が伝播していくのだとしたら素晴らしいことである。コンピュータと芸術を巡る議論は今日、より重要なものとなっているだろう。

- 川野洋は1925年生まれであり、当時日本の植民地であった中国大陸の満洲国撫順市(現在の遼寧省に位置する)の出身である。

- 馬定延『日本メディアアート史』、ARTES、2014年

- 大泉和文『コンピュータ・アートの創生 CTGの軌跡と思想 1966-1969』、NTT出版、2015年

- Simone Gristwood, ”Hiroshi Kawano(1925-2012) Japan’s Pioneer of Computer Arts” Leonardo 52 (1), pp.75–80.

- Yoshiyuki Abe, “The Genealogy of the Pioneers,” PAGE 66 Bulletin of the Computer Arts Society (Winter 2007/2008)

- Armin Medosch “Automation, Cybernation and the Art of New Tendencies (1961-1973)” , Doctoral thesis, Goldsmiths, University of London, 2012

- 川野洋『芸術情報の理論』、新曜社、1972年

- 川野洋『コンピュータと美学 人工知能の芸術をさぐる』、東京大学出版会、1984年

- 『COMPUTOPIA』1969年11月号、コンピュータ・エージ社、1969年

- J・ピアース、鎮目恭夫訳『サイバネティックスへの認識』、白揚社、1963年

- 芸術アルゴリズム研究会『20世紀コンピューター・アートの奇跡と展望 –現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想−』、多摩美術大学美術館、2006年

Date: 2024/9/25-2024/10/6

Wed-Sun, 14:00-19:00 Mon, Tue, Holiday closed

Venu: NEORT++

https://two.neort.io/en/exhibitions/patterns_of_flow

hasaqui

アーティスト、リサーチャー。p5jsを用いたジェネラティブアートの制作や、それに触発されたドローイング作品の制作を行っている。またNFTやブロックチェーンのメディウムにフォーカスした展覧会『Proof of X』の企画などに参加している。NFTに関連する論考として「アートから見たNFTの可能性」(『The New Creator Economy NFTが生み出す新しいアートの形』、BNN、2022年所収)や、「NFTと「書き取りシステム」としてのブロックチェーン」(『Proof of X ーBlockchain As A New Medium For Art』、NEORT、2023年所収)などがある。