エキソニモの赤岩やえのスクリーンショットではディスプレイを含む手前と奥の空間を問題にしたが、山形一生の作品《Untitled(bird)》、《Untitled(stingray)》ではディスプレイのなかの空間が問題なっている。ディスプレイの表面を形成するガラスとそのなかに広がるピクセルが形成する3DCGの空間とが、ディスプレイを型としてキューブのようなモノとして切り抜かれている感じがある。そこでは、ガラスがサーフェイスとなり、3DCG空間がバルクとなっている。さらに、山形は《ミュータント・スライム》では、透明なアクリル板を用いて、3DCG空間を、文字通り、モノとして切り抜いているように見える。

なぜ、山形の作品は3DCG空間をモノとして切り抜いているように見えるのだろうか。山形は3DCGについて次のように述べている。

ゲームやネットなどのヴァーチャルな世界観と生物飼育はあくまで別物です。ただ、幼い頃から行なってきたことなので、自身の美意識や判断に大きく影響を及ぼしていると言えます。例えば、3DCGは表面のテクスチャのみを描画するのが基本で、中身は完全な空洞です。昆虫の脱皮殻も外見は普通だけれど、中を見ると空洞という点では同じです。そこから思考を発展し、基本的に僕らは対象の表面しか知覚しておらず、それに大きく信頼の比重を置いていると考える。そしてまた、果たしてそうだろうかと、ふたたび疑いのまなざしを向けてみる。基本はアイロニカルに思考を追い詰めていきますが、最終的にはユーモラスな答えを立ち上げるべき、と最近は考えています

https://i-d.vice.com/jp/article/mb3vdq/issei-yamagata-interview-for-joy-issue

ここで注目したいのは、「表面のテクスチャ」とその中身が「空洞」であるという、山形の3DCGに対する認識である。山形は作品で3DCGを使いながら、自身の認識を反転させているいるのではないだろうか。山形の作品では、3DCGのなかが空洞ではなく、テクスチャと密接な関係を持つモノとなっていると考えられる。それは、空洞という何もない状態を何かあるものとして扱うことであり、そこでは、テクスチャがサーフェイスとなり、空洞がバルクとなって3DCGのオブジェクトだけではなく、その空間も一つのモノとしてそこにあるように見えるのである、テクスチャと空洞とを手掛かりに、山形の作品における3DCG空間とサーフェイスとバルクとの関係を探りたい。

3DCGを切り取る「型」としてディスプレイ

《Untitled(bird)》 2017

《Untitled(bird)》のディスプレイはほとんどの時間何も表示されていないと思われるほど真っ黒な平面となっている。だから、一見しただけでは、ディスプレイは単なる黒い板であり、奥行きを画面に見ることは難しい。しかし、そこに向こう側から鳥が飛んできて、何かに激突したような描写が表示されると、ディスプレイのあり方が変わる。ディスプレイが表示していた黒い平面は、鳥が飛ぶことができる黒い空間であり、その一番手前には鳥が激突する何かが設置されている。3DCGをディスプレイに表示しているのみの状態では、そこにはサーフェイスもバルクもない。そこにあるのは3DCGがつくる擬似的な奥行きとそれを表示するピクセルがつくるテクスチャの表面でしかない。しかし、ディスプレイがつくる空洞をガラス窓とその奥の物理世界に重ね合わせた状況をつくり、3DCGのテクスチャで覆われた鳥があたかもディスプレイのガラスに激突したように表示された瞬間に、ディスプレイのガラスを一つのサーフェイスとするバルクが現れる。このとき、ディスプレイは3DCGの奥行きが充填される空洞として存在している。3DCGの空間の奥行きがディスプレイがつくる空洞を満たし、ディスプレイのガラスとその奥のガラス窓が示す外部世界とのあいだに連続した厚みを持つバルクをつくりだしている。3DCGのテクスチャとしての鳥は、バルクのなかを飛びながら、そこから出ようとするが、その空間=モノからは逃れることができずに、ディスプレイのガラスに衝突する。実際には、バルクの境界としての3DCG空間で設定された空間のきわに激突している。3DCG空間のきわとディスプレイのガラスとを重ね合わせることで、3DCG空間がディスプレイのガラス面を一つのサーフェイスとなり、ディスプレイの空洞が3DCGのテクスチャを充填されたバルクに変化して、鳥を閉じ込める一つのモノができあがる。

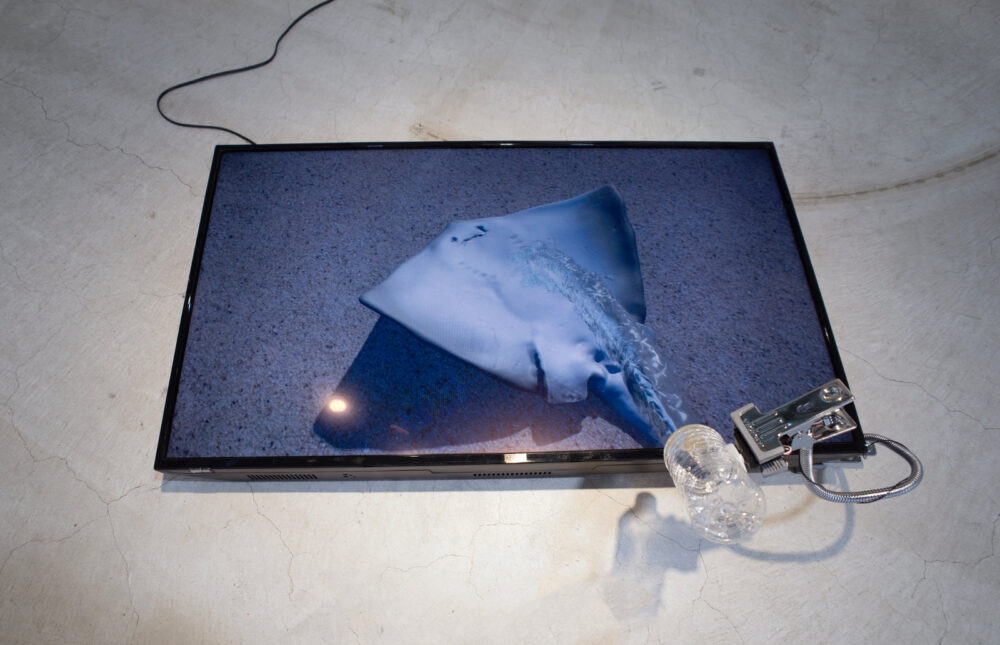

《Untitled(stingray)》 2017

《Untitled(stingray)》では、3DCGのエイが仰向けになって、その両端を一定のリズムでパタパタさせている。エイは砂の上で呼吸している。上下にうごく体の両端が、3DCG空間に厚みを与えている。ディスプレイそのものの厚さに3DCGの厚さが重なる。さらに、ディスプレイの外側に設置されたペットボトルが一定のリズムで、ディスプレイに水を注ぐように傾けられる。実際に、ペットボトルから水が出るわけではないが、ディスプレイのなかにペットボトルから注がれたかのような水が3DCGで描かれる。すべては表面のテクスチャで構成されている3DCGが奥行きをつくる。その奥行きはディスプレイの空洞を覆うようなピクセルの光によってつくられている。ピクセルの光がつくるテクスチャとディスプレイの空洞とが、ペットボトルから注がれるかのような水によって、ディスプレイの外側と結びつく。このとき、ディスプレイの空洞が型となって、3DCGの空間を切り取り、モノの厚みに呼応した透明なキューブのような空間をつくっている。このとき、ガラスのサーフェイスをひとつの面とするバルクがディスプレイのなかに生まれている。

山形は《Untitled(bird)》と《Untitled(stingray)》で、ディスプレイのガラスや周囲のモノの厚みをサーフェイスとして、3DCG空間を囲い込んで、バルクとして切り出す。ガラスを一つの面とするサーフェイスに周囲から切り出された3DCG空間は、一つのバルクとしてガラスと接続される。サーフェイスとバルクとは一続きのモノであるから、バルクからサーフェイスまでは鳥も水も簡単に移動できる。しかし、3DCG空間はサーフェイスによって一つのキューブとして切り出されたバルクとなっているために、その内部から抜け出すことはできないし、外部との接続もできない。3DCG空間は一つの個別のモノとしてディスプレイの空洞のなかにある。ここでは、ディスプレイのガラスが一つのサーフェイスとなり、カラスやエイが存在する空間を示すピクセルのテクスチャがバルクとなっている。だから、鳥もガラスに衝突せざるを得ないし、水もサーフェイスの内側からバルクへ注がれるを得ないのである。

ディスプレイのガラスは「ガラス」として使用されることで内部の空洞と密接に関連するサーフェイスとなり、ディスプレイの空洞がピクセルのテクスチャと結びつき、バルクとなる。そして、ガラスをサーフェイスとして、3DCGを構成するテクスチャとのそのなかのモデル=空洞がバルクとして充填されたモノが切り出される。それは、ディスプレイ全体と個別のテクスチャとのあいだに関係をつくり、個別のオブジェクトが持つ空洞をディスプレイが示す3DCG空間に広げていくことを意味する。ディスプレイ全体と個別のテクスチャとのあいだに関係をつくるために、モノの厚みが3DCGの厚みとなり、バルクを構成するような構造をつくりだされる。そして、ディスプレイが3DCG全体をモノとして切り出す型となる。

モノとして切り出された3DCGはテクスチャとモデルから成立するものではなく、ガラスから連続する一つのバルクとなると同時に、ディスプレイ内を満たす一つの空間となっている。モノ自体が空間となって、操作されるようになる。ディスプレイというモノが3DCGの世界を切り取り、私たちの前に提示している。ディスプレイは通常「窓」として考えられているが、3DCGを表示するディスプレイは窓のようにこちらから見透すものではなく、3DCG世界の一つの空間を切り出す刃物に近く、「クッキー型」のように空間を切り取る型として捉える必要がある。型としてのディスプレイがいかようにも設定できる3DCGを切り出してくる。ディスプレイの空洞が一つの型として3DCGの空間を切り取り、外部との断絶をつくるサーフェイスに周囲を囲まれた内部空間をもつ透明なキューブのようなモノをつくり、そこにテクスチャが充填される。ここでは、テクスチャはモデルの表面を覆うものではなく、ディスプレイの空洞を満たすバルクになっている。そして、ディスプレイを「型」として捉えることで、私たちは物理的なガラスとピクセルの明滅という現象という異なるカテゴリーにあるものごとを、一つのモノを構成するサーフェイスとバルクとして連続して扱えるようになるのである。

透明なアクリル板を「型」にして3DCGを切り取る

《ミュータント・スライム》 2017

山形の透明なアクリル板の裏面にプリントされたミュータント・スライムは表面から見られることを想定されている。ここではアクリルの板に裏と表の2つのサーフェイスとそのあいだにバルクがあることが前提となっている。私たちが画像を見るとき、ディスプレイを見るとき、画像やテキストは常にディスプレイのガラス越しに見える。ならば、山形はアクリル板の裏側にプリントして、アクリル越しにミュータント・スライムを見るのが、私たちのディスプレイの視覚的体験に近いものになると言っていた。3Dデータを与えられたミュータント・スライムには前と後ろがあり、前を向いたミュータント・スライムがアクリル板の裏のサーフェイスにプリントされている。そして、それはアクリル板の厚みに押し込められたチューブのように見えるように計算されている。

裏側にプリントされたミュータント・スライムを表から見ると、そのテクスチャは透明なアクリルを透して、バルクに入り込んだように見える。なぜなら、ミュータント・スライムには3Dデータが与えられ、チューブ状になっていて、光源も設定されているからである。山形は、あたかもミュータント・スライムがアクリルのバルクのなかに入り込んだように見えるように、データを処理している。しかし、実際には、ミュータント・スライムは裏面のサーフェイスにプリントされているだけで、バルクに入り込めているわけではない。この意味で、ミュータント・スライムは透明なアクリル板に付加されたテクスチャに過ぎない。

アクリル板にプリントされたミュータント・スライムは、サーフェイスを通り抜けて、バルクへ入り込んでいるわけではない。にもかかわらず、透明なアクリル板を表面から見ると、ミュータント・スライムがバルクに浸透して、その内部空間に閉じ込められているように見える。裏面のサーフェイスからテクスチャがバルクに入り込んでいるように見えること自体が、この作品では重要である。テクスチャが付与されたモデルが空洞であるならば、その空洞にテクスチャが浸透してくことも不可能ではない。アクリル板の裏面のサーフェイスにプリントされたミュータント・スライム自体はテクスチャでしかないけれど、アクリル板が透明であるがゆえに、それはバルクに浸透していったように見える。《Untitled(bird)》、《Untitled(stingray)》でディスプレイが一つの型として空洞を示したように、《ミュータント・スライム》の透明なアクリル板はモノとしてサーフェイスとバルクを示しながらも、バルクが空洞化し、そこにプリントされたテクスチャが浸透してきているのである。山形は透明なアクリル板を使ってテクスチャがバルクに浸透する状態を示すことで、3DCGをモノ化している。透明アクリルのサーフェイスにプリントされたミュータント・スライムはバルクに浸透し、そこで硬化して、アクリル板とともに一つのモノとなっているのである。

透明アクリル板というモノのサーフェイスとバルクとを用いて、山形は3DCGのオブジェクトであるミュータント・スライムをディスプレイの外部空間へと持ち出す。その際に、ミュータント・スライムは立体=3Dになっているわけではない。あくまでも3Dのデータは与えられていはいるけれど、ミュータント・スライムは透明アクリルの裏面にプリントされていて、極めて平面的な存在なのである。しかし、アクリル板の表面からプリントを透かし見ることで、ミュータント・スライムがバルクに浸透しているかのように見え、その際に、アクリル板の厚み=バルクが、そのままミュータント・スライムに付与される。こうして、ミュータント・スライムはアクリル板の両面のサーフェイスに挟み込まれて、そのあいだに充填されたかのように板の厚みの分だけ少しだけふっくらとした状態に見えるのである。

《Untitled(bird)》、《Untitled(stingray)》で、山形はディスプレイというモノを空洞を持つ型として3DCGを切り抜いた。そして、《ミュータント・スライム》では、3DCGをテクスチャとしてサーフェイスにプリントするだけではなく、透明アクリルのバルクに浸透させるかたちで、3DCGのミュータント・スライムを硬化させ、生け捕りにしたと言える。3DCG空間全体を型どるのではなく、ミュータント・スライムという個別のオブジェクトを透明アクリルを使って閉じ込めることに成功している。山形は透明アクリル板を使って、ディスプレイの空洞で切り取られた3DCG空間を、ディスプレイの外部空間に持ち出す。そして、外部空間としてのアクリル板のバルクではディスプレイが切り取った3DCG空間は消失し、ミュータント・スライムという個別のオブジェクトだけがアクリル板のバルクのなかで硬化して、かたちを留めている。同時に、硬化した3DCGのオブジェクトとしてのミュータント・スライムが、消失してしまった周囲の3DCG空間の気配を見る者に伝える。透明なアクリル板自体が、ミュータント・スライムと3DCG空間を内包したオブジェクトになっているとも言える。つまり、ミュータント・スライムが存在している3DCG空間が、透明なアクリル板によって切り取られ、サーフェイスとバルクを持つモノとして外部と断絶した一つモノになっているのである。

バルクを囲むサーフェイスが向こう側の世界を切り取り、型に充填する

山形はディスプレイと透明なアクリルを型として使って、3DCG空間を切り取り、オブジェクトだけなく、その空間自体をモノ化していく。3DCGがもつ空洞を充填するかのように、型としてのディスプレイとアクリル板がオブジェクト表面のテクスチャを切り抜いていく。ここには3DCG空間そのものもまた空洞であり、それを示しているディスプレイも空洞ではないかということが示されている。しかし、一つのモノとしてのディスプレイが示すのは空洞ではなく、サーフェイスに囲まれたバルクである。ここでのバルクは一見、サーフェイスに囲まれた何もない空間であるが、それは形を生み出す母型=マトリクスとしてそこにあるのである。そして、サーフェイスに囲まれたバルクという型は、3DCG空間を切り出し、型の空洞に充填していき、一つのモノを形成する。このことは、3DCGの登場によってディスプレイやアクリル板といった平面的で、向こうを見通すための「窓」として捉えられていた存在が、厚みを持ち向こう側の世界を切り取るモノとして成形する「型」に変化していることを示している。そして、ディスプレイという型に充填された3DCG空間は一つのモノのように、あるいは、モノとして扱われるようになる。さらに、アクリル板にプリントされたミュータント・スライムは、3DCG空間に限らず、空間そのものをサーフェイスに囲まれたバルクのように扱える可能性を示唆するのである。

次回は、Googleのマテリアルデザインの「サーフェイス」概念を読み解きながら、型に切り取られバルクとなった空間について考えてみたい。

参考URL

1. 山形一生インタビュー:ビヨンド・コントロールの愉楽、https://i-d.vice.com/jp/article/mb3vdq/issei-yamagata-interview-for-joy-issue(2018年6月9日 アクセス)

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。