1990年代半ば、インターネットは新たなメディアとして社会に浸透し始め、その可能性に大きな期待と想像力が注がれていた。そのような状況のなか日本に生まれたsensoriumという実験的プロジェクトは、紙媒体やテレビといった旧来メディアの延長線上で捉えられがちだったインターネットに対し、ウェブでしかできない何かを探究することでインターネットの独自性=「Webらしさ (Webness)」を示そうとした

sensoriumが焦点を当てたのは、インターネットが単なる情報配信手段ではなく、人類の「感性のインフラ」になるという可能性であった。その根底には、人類が「地球規模の神経系」を手に入れつつあるという視点がある。すなわち、世界中に設置された無数のセンサーや人々からリアルタイムにデータが集積され、地球全体の動きや世界で起きている出来事を捉え共有できるという発想である。sensoriumは当時のネットが生み出しつつあったそのような新しい感覚の兆しを丁寧に読み取り、インターネットの可能性に対する驚きと畏敬を分かち合うかのように、ネット固有の世界経験を次々とデザインしていった。

12月5日から21日にかけて馬喰町NEORT++で開催される「もつれのパターン / Patterns of Entanglement」では、すでに消失してしまったウェブサイトから、当時の実験を再び蘇らせ展示する。世界に存在する人々の営みに静かに耳を傾けることができた初期のインターネットから、どのように現在の環境は変わってしまったのか? ネットワーク環境がいかに感覚の生態系を再編成しているかを理論化したマシュー・フラーの「メディア・エコロジー」の理論を手がかりに、《Breathing Earth》、《Night and Day》 、《While you were…》 という3つの作品を介して本来インターネットが持っていた可能性を再考する。

そして、この記事では異なる専門性や関心領域を持ちながら、「まだ名づけられていないインターネットの可能性」を形にしようとしていたsensoriumのメンバー、西村佳哲氏、東泉一郎氏、島田卓也氏、江渡浩一郎氏にインタビューを行い、当時のインターネットがもたらした感覚、その過程で交わされた議論や技術的特性など、当時に紡がれた思考や出来事をテキストの形でアーカイブすることを試みる。初期インターネットにおける日本の重要な実践を展覧会で再提示するだけでなく、4人のメンバーの視点を通して見たリアルな当時の「実践の記録」として、メディア史の一部として、また未来の想像力を支えるための基盤として、sensoriumの実践を後に参照できる形で残しておくことを意図している。

それでは、まずはその始まりにまで遡りたい。

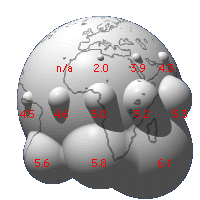

「もつれのパターン / Patterns of Entanglement」に展示された、《Breathing Earth》。今回の展示のために、アーカイブから当時のGIFアニメーションを発掘した。

インターネット1996ワールドエキスポジション

西村佳哲 きっかけは、当時働いていた会社から参加した研究会で文化人類学者の竹村真一さんと出会ったことです。そこで「お金でなく感性をつかう都市は?」といった話を熱心に交わしたことは、sensoriumの前駆過程の一つになっていたと思います。その後、私が会社を辞めるときに竹村さんに相談したら、事務所の一角に机を貸してくれて、いくつかの仕事を手伝うようになりました。会社を辞めたのに、いきなり居場所ができたという感じでした。その2年後に「インターネット1996ワールドエキスポジション」のテーマ館の仕事が始まったんです。アメリカのインターネットラジオのプロデューサー、カール・マラムッドという人が「万博をインターネット上でやろう」と言い出して、世界同時開催でやることになった。その日本テーマ館を、村井純さんの声がけで作ることになりました。「sensorium」という名前は、アートプロデューサーの木幡和枝さんがつけてくれたものです。感覚中枢、つまり「感覚を統合する場所」という意味ですね。ただ、そのときはまだ具体的なアイデアがなかったと思います。オープンの日程だけが決まっている状況で、とにかく何か形にしなければいけなかった。竹村さんを中心に、渡辺保史さんや上田壮一さんを交えて話し合い、最初に始めたのが、「感じる」をテーマにしたインタビューシリーズでした。でも、やっていくうちに「既存のメディアの延長でしかないな」という違和感が出てきたんです。もっとインターネットでしかできないことをやらなければ意味がないんじゃないか、と。

留守電のメッセージ

東泉一郎 sensoriumが立ち上がる1年くらい前のことですが、はっきり覚えているのは、西村さんからの突然の連絡です。事務所の留守番電話に突然メッセージが入っていたんです。ちょうどその時、仲間たちと箱根で俳句を詠む合宿中でした。真面目に句会をやって賞品交換をして、温泉に入って飲んで、という不思議な集まりでした。その旅先で、なんとなく留守電が気になって再生したんです。すると知らない声で、「初めまして、西村と申します。インターネット関係のプロジェクトを始めるのですが、興味ありませんか?」という趣旨のメッセージが入っていた。当時はまだ「インターネット」という言葉が流行語として先走っていて、僕自身は少し距離を置いていた頃です。触り始めてすらいませんでした。

でも、西村さんのメッセージの内容が面白かった。「まだ名前も形容詞もついていない、初めてのものを作りたい」という話だったんです。現象のほうが先にあって、どう呼べばいいのかもまだわからないような、そういう「初めてのもの」を一緒に作ってくれるデザイナーを探している、という連絡でした。僕としては「なぜ面識もない僕に?」という疑問があったんですが、理由を聞いたらどうやら僕の当時の仕事を見て声をかけてくれたということでした。実はその直前に、小学校の生活科の教科書を丸ごとデザインしていたんです。4年がかりで文部省検定を通すために、ほとんど戦いのような日々を経て完成したデザインです。誰も手がけたことのない領域を形にする仕事をいくつかやっていた時期で、その流れを見て声をかけてもらったようでした。

西村さんから連絡をもらって実際に会ったときには、すでにsensoriumの核になるメンバーは動き始めていました。当時、西村さん、ジャーナリストの渡辺保史さん、そして総合プロデューサーの竹村真一さんが中心にいて、AXISの宮崎光弘さんがアートディレクションを担当していた時期です。やがて「感性のインフラ」と言われる実験ユニット、後に「senseware」と呼ばれる部分が立ち上がり、そちらのディレクションを僕が担当する形になりました。というのも、西村さんと竹村さんの中には、「インターネットならではの表現をやりたい」という構想が最初からあったんです。でも当時の制作環境では、まだそれを実現するためのテクニカルな試作体制が整っていなかった。僕自身も、まだデザイナーとしてインタラクティブな表現をどう扱うかを模索している時期でした。紙メディアの焼き直しじゃ意味がない、インターネットだからこそできることを追求するなかで、次第に「センシングする」「リアルタイム性を扱う」という方向に向かっていきます。ただ、テクニカルな部分の土台がまだなかった。そこで島田卓也さんの存在が決定打になりました。

特異な集団制作の場

東泉 島田さんがsensoriumに入ってきたのは、1996年の夏から秋あたりでした。それまでは、構想だけはどんどん出てくるのに、テクニカルなプロトタイピングがまったく追いつかない状況で、「こういうことをやりたい」「こんな仕組みができないか」という話ばかりが積み上がっていく。僕自身もデザイナーとしてあれこれ考えはしたものの、実際にそれを動かすだけの技術は持っていませんでした。そこに島田さんが現れたわけです。最初にいくつか相談した時、こちらが「こういう感じのことがもしできたらいいんだけど……」と半ば無責任に投げたアイデアが、次の打ち合わせにはもう試作として立ち上がっている。しかも、こちらが想像した水準よりずっと先のところまで踏み込んでいて、「この人は思っているよりもずっと先を見て動いているぞ」と驚かされました。島田さんが加わったことで、sensoriumの企画はようやく「机上の空論」から「動く実験」へとフェーズが変わったんです。

江渡浩一郎さんがsensoriumに参加したことももう一つの転機です。当時まだ学生で、「とんでもなく面白い人物がいる」と名前だけ先に聞いていました。実際に会ってみると、まさにその通りで、アートとエンジニアリングのどちらにも寄り過ぎない独特の感覚を持っていて、sensoriumという混成チームと非常に相性が良かった。彼がもともと考えていた《WebHopper》の原案が、sensoriumの企画群の中にすんなり溶け込んでいったのも当然だと思います。

実はsensoriumにはリーダーらしいリーダーはいなくて、方向性を示すのは西村さんや竹村さんではあるものの、命令系統のようなものは存在していません。毎週の企画会議で、誰かがぽつりと「こういうこともできるかもね」と言うと、それがみんなの中で膨らんでいく。すると、自然に「じゃあやってみようよ」という流れになり、気づけば何人かが手を挙げてチームができている。そんな「この指とまれ」形式の制作方針がありました。だから、作品ごとにこの人の作品ですと帰属させるのも難しい。みんながそれぞれの興味や能力を持ち寄り、ある時はアイデアを出し、またある時は技術で支え、別の時はデザインでまとめる。そうやって混ざり合ってできあがっていく。僕がデザインと企画の大枠を作り、西村さんと竹村さんが思想と方向性を示し、島田さんが技術をつくる。そこに江渡さん、そして多くのサポートメンバーが加わり、sensoriumの「実験装置」としての側面がようやく動き始めたという感じでした。

地下で目撃した地球の呼吸——《Breathing Earth》

東泉 sensoriumコアメンバーの竹村真一さんは文化人類学者ですが、彼からは「人類史的な世界を超えた地球史」のようなものを感じていました。地球の誕生、大気の成り立ち、生命がどのように出現したか、そしてその過程で地殻やプレートがどんな変化を続けているか。そういう長いスケールの物語が彼の思考の根幹にあったのではないかと思います。初期から共有されていたのは、「地球は今この瞬間も生きていて、変動している。その息づかいをインターネットで感じられるようにしたい」という考え方です。その延長で、地震のデータがリアルタイムで取れるという事がわかって、《Breathing Earth》の制作が動き出しました。

《Breathing Earth》の制作が具体的に動きだした頃、僕らは古瀬慶博さんという地球物理の専門家の助けを借りて、つくばの地震観測センターを訪ねることになりました。古瀬さんは本当に重要な存在で、技術的にも思想的にも僕たちを裏側から支えてくれていた人です。地球物理学を本業としつつ「宇宙を計測する技術」を持っている。つまり地球の揺れも宇宙の風も、同じスケールで考えることができる、非常にsensorium的な視点を持つ人物でした。つくば研究学園都市は当初「日本で最も地盤が安定している地域」とされていて、地下に巨大な実験施設や加速器が建設される理由もそこにあります。地震観測センターもまた地下深くにあって、案内されて階段を降りていった先には、ものすごい光景が広がっていました。

地下の広大な空間いっぱいに、何百台ものペンレコーダーがずらりと並んでいて、日本全国から送られてくる地震計のアナログ信号が、絶え間なく紙のロールに描かれ続けているんです。紙がひたすらカタカタと送り出され、その上で針が揺れ、揺れ、また揺れる。あのとき見た紙の地震波の並列は、今の目で見れば完全にインスタレーションでした。まるで地球そのものの身体が、その場で鼓動しているように思えた。ただ、その場にあったペンレコーダーがインターネットに接続されていたわけではありません。当時はまだ地震計がデジタル化されはじめたばかりで、観測網がネットワーク化していくちょうど過渡期でした。つまりsensoriumが地震データに触れた瞬間は、アナログの揺れと、デジタルのネットワーク上の揺れが重なりはじめた瞬間でもあったんです。

この「地球の息づかいをそのままネットに流し込めるのではないか」という感覚が、僕らの背中を強く押しました。地震国の日本では、地震は恐ろしいイベントというイメージが強いけれど、古瀬さんの説明を聞いていくと、その背後にはもっと大きなリズムがある。地球という巨大な球体が、実際には常に震えていて、その脈動が世界中の何千もの地震計に分散し、そこからまたセンターに集まって一つの姿になる。これをそのまま感じられるようにしたい。そういう欲求が自然と芽生えました。

島田卓也 僕が sensoriumの作品に最初に深く関わったのは《Breathing Earth》からです。といっても、コンセプトの段階にはまったく関わっていません。あのときは、すでに「こういうことをやりたい」という方向がはっきり固まっていて、僕はそこに「技術担当」として入った形になります。東泉さんから声をかけてもらって、「こういうデータがあるから、ビジュアルに落とす方法を一緒に考えてほしい」というような依頼でした。地震監視ネットワークのデータが当時すでにアメリカのサイトに公開されていて、「ここにあるよ」と教えてもらい、そこから僕は、データの取り出し方、読み方、どの数値が何を意味しているのか、どれをどうビジュアル化できるのか、といったことを調べながら実装を進めていきました。

ビジュアルの方向性は東泉さんが本当に細かく検討していて、最初の試作もいくつか一緒に作った記憶があります。最終的に白い地球にポコッと盛り上がる球体という表現に落ち着いたので、そこからは僕の担当になりました。具体的には、各地震のマグニチュードと盛り上がりの半径の対応付け、出現してから消えていくまでの動きをどう調整するかという部分ですね。これが意外に難しくて、マグニチュードと半径を単純にリニアにしてしまうと、小さな地震が全然見えなくなる。逆に大きな地震が極端に巨大化して、バランスが壊れてしまう。実際に発生している地震の分布で言うと、小さなものは膨大にあって、大きいものは滅多に起きない。そこをどう表現上自然に見せるかは、かなり調整が必要な部分でした。地震の強さをどうビジュアルに変換するかという、「手加減」が作品の肝だったんです。

《Breathing Earth》を作った時代って、今みたいに「ブラウザ上で全部できる」という環境では全然ありませんでした。ブラウザで動くビジュアルと言えば、もう GIFアニメ一択。だからGIFアニメをどう自動生成するかがまず最初の課題でした。そこで用いたのが、POV-Rayというアプリケーションです。GUIでモデリングするツールは当時もありましたが、POV-Rayはコマンドでレンダリングすることができたんです。これは自動化には圧倒的に向いています。データを取ってきて、そのパラメータでシーンを書き換えて、そのままコマをバッチでレンダリングし続けられた。そういう環境が必要だったんです。また、GIFアニメもコマンドラインで画像処理できる別のツールを使って生成しています。ある意味、UNIX文化に近い考え方ですね。ひとつのツールはひとつの機能に徹していて、それらをパイプでつないで、巨大な仕組みを組み上げていく。僕はいまでもその感じが好きなんですけど、当時はそれがむしろ自然でした。

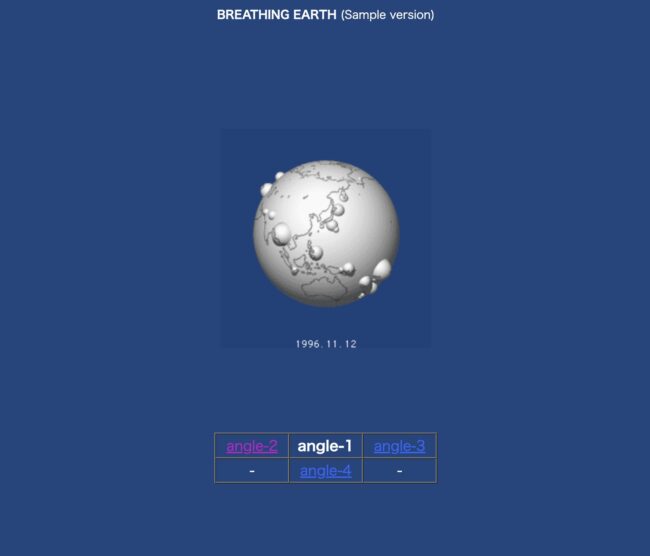

Breathing Earth

世界中で日々観測される地震データを取得し、その震源位置と震度を、白い地球儀の表面にぽこりと盛り上がる球体として表現する。地球がまるで生きているかのように呼吸し、脈打つ様子を、軽やかなアニメーションとして体験させる作品。技術的には、世界各地に設置された地震計ネットワーク(核実験探知目的の観測網)からインターネット経由で公開される国際データセンター(IDC)の最新地震情報を利用し、それを日次で自動収集・更新して最新2週間分のGIFアニメーション映像として生成していた。自然(地殻活動)・技術(センサーとネット)・情報(データ可視化)という異なるレイヤーに広がるエコシステム同士を繋ぐことで、観客は物理的地球と情報環境が融合した「拡張された生態系」を体験し、自身もその一部(地球の神経系の一端)であることを感じることができる。

ただ技術的に難しいことがあったかというと、実はそうでもない。ある意味「やろうと思えば何でもできた」時代だったんです。もちろん処理能力は低いし、インターネットの回線も細い。でも、データのアクセスに関して言えば今ほど厳密にアクセス制限されていないし、ポンと取れてしまう。プロトコルの種類も少なくて、フォーマットも画一的。とにかくシンプルだったので、組み合わせればそのまま動いてしまう。そういうやりやすさがありました。当時のほうがむしろ「オープン」だった感じすらあります。当時はインターネットそのものが開いている場所だったんです。利用者も少なくて、悪いことを考える人もほとんどいなかった。誰もが「これを使って何ができるんだろう?」と迷いながら触っていた。一方で、配信の制約は非常にシビアでした。転送が遅いから、GIFアニメはどれだけ小さく軽くするかが勝負で、二週間分のアニメを用意して、それを定期的に更新するというスタイルになったのも完全にその事情によるものです。制約の多い環境でしたが、だからこそ工夫が必要で、その工夫自体が楽しかった時代でもありました。制約と自由が、当時のインターネットには同時に存在していたんですよね。できることは少ないけど、やろうと思えば何でもできる。今振り返ると、そういう面白い矛盾があった時代でした。

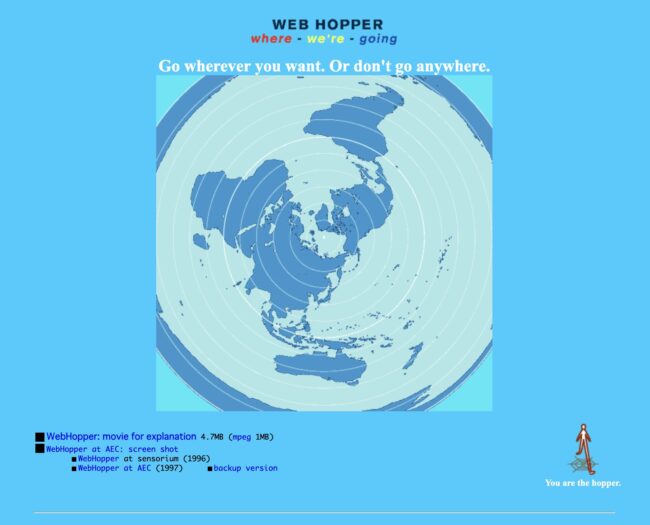

ネットワークの経路を可視化する——《WebHopper》

江渡 ネットワークの経路の可視化というのは本当に難しいんです。理由は単純で、ネットワーク図には「概念図」と「物理的な実態」があって、それがまったく異なるからです。ネットワークの経路はあくまで概念図で、物理的にはビルの一室にラックが並んでいるだけで、ケーブルでつながっている。それだけ。でも図で見ると、まるで都市の心臓部みたいに巨大に見える。この概念図と実際の距離のギャップが魅力的に思えました。ネットワークとは何か、インターネットとはどう動いているのか、それをどう見せられるのか、そういう関心が大きな入口でした。私のなかで決定的だったのが、杉浦康平が情報視覚化の実験を行った「時間距離の地図」という作品です。物理距離はまったく異なるのに、時間で地図を描き直すと地図が歪む。それを見た時、「これをインターネットでやりたい」と思ったんです。インターネットで距離がゼロになったとよく言われますが、当時、ネットが通じていない国は本当に無限大の距離に等しかった。距離は近いのにネット的には遠い、距離は遠いのにネット的には一瞬で到達できる。こういうネットワーク世界の歪みを地図として表現できたら面白いと思い、sensoriumでやるなら絶対にネットワーク可視化だと思っていました。

《WebHopper》を作ったのは、いまから振り返ると本当に奇跡的なタイミングでした。あの頃にだけ存在していた技術的な隙間を使うことで可能になった作品です。まず大きかったのが、tcpdumpというツールが使えたことです。これはネットワークを流れるパケットを全部ダンプできるというものです。当時のイーサネットの仕組み自体が、今とは全然違うものでした。今はスイッチングハブといって、ハブのレベルで宛先ごとにパケットが振り分けられますが、当時はダムハブといって、10BaseTを使っていても、すべてのマシンにパケットを送っていた。さらに昔は10Base5といって、一本の長いケーブルに物理的に穴を開けて線を刺すような形になっていた。たとえるなら「大きな川が一本流れていて、そこに自分宛の荷物が流れてきたら受け取る」ようなイメージです。どうなるかというと、そのケーブルにつながっている人全員に、すべてのデータが流れる。各マシンは自分宛てのものだけ受け取り、それ以外は捨てるんですが、流れていること自体はもう丸見えなんですね。tcpdumpはその全部をそのまま拾うことができた。

《WebHopper》が成立したもう一つの理由は、日本の基幹ノードを、そのままタップさせてもらえたという状況でした。これは当時でもかなり特殊で、いまから思えば奇跡としか言いようがありません。あの頃、村井純先生率いるWIDEプロジェクトがハワイ経由の日米回線を保有していて、各大学はWIDEプロジェクトに所属することでその国際回線を利用できたんです。その中心にある巨大なルーターにアクセスできた。そこにはWIDEに所属する大学の多くがぶら下がっていました。つまりそれらの大学から出入りする通信が、そのルーターを通っていた。さらに、その時代にはまだNAT(Network Address Translation)という技術がなかった。ネットにつながっているすべてのマシンが固有のグローバルIPアドレスを持っている。ということは、どのIPがどのサイトにアクセスしているのかが、そのまま読み取れる状態だったんです。このIPがどのホスト名と対応しているのかをDNSで逆引きすればホスト名が出てきたし、さらにWHOISを叩けば、その管理者の名前や住所まで調べることができた。《WebHopper》では、こういう時代の緩さに支えられて、流れてくるパケットのIPを受け取り、それをDNSで逆引きしてホストを特定し、WHOISで物理的な住所を調べ、それを地球上の座標に変換して描画していました。特定できない情報が来たら、裏で数秒遅れで問い合わせて補完する、ということもやっていました。こうした仕組みは、いまでは三重にも四重にも不可能です。だから私はよく《WebHopper》はロストテクノロジーの上に成り立っていると言うんです。これは誇張ではなくて、あの時代のネットワーク構造そのものが今とは違っていた。《WebHopper》は、それが可能だったまさにその一瞬をすくい取った作品だったと思います。

WebHopper

インターネット上のアクセスの飛び交いを地図上に描画する試み。Polar Map(極座標の世界地図)上に日本から海外サイトへアクセス中の経路をリアルタイムにライン表示するもので、ページを開くと北極中心の世界地図が現れ次々と地図上に線が伸びていく。これはまさにその瞬間に日本のネットユーザーが世界のどのサーバへ接続しているかを可視化したもので、サイバースペース上を飛び交う見えない情報の流れが一種の軌跡として眼前に現れる様は、ネットワークの実体感を見るものに強く印象づけるものであった。

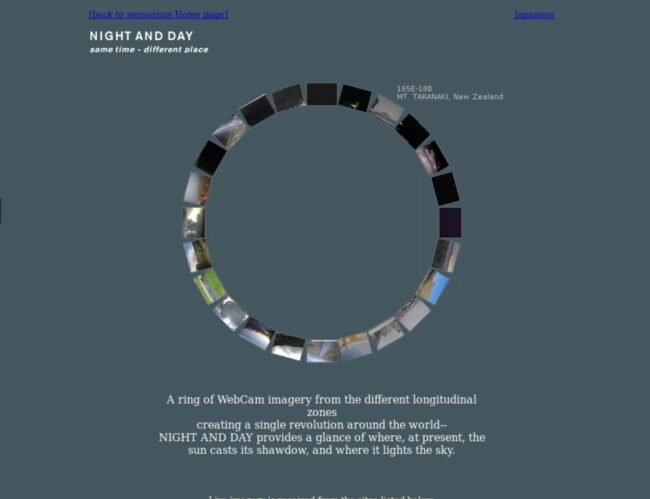

ウェブカメラの可能性——《Night and Day》

西村 96年当時、インターネットに接続されたカメラは数えられるほどしかなかったんです。有名なのはケンブリッジ大学の「コーヒーポットカメラ」ですね。研究室のローカルネットの監視用だったものが、誤って世界公開されてしまい、「残り少ないよ!」などと、世界中からメールが来るようになった。完全な事故だったんですが、そのときに「同じ映像を世界中の人が同時に見ている」っていう経験が生まれた。あの面白さが「Night and Day」の原点でした。それから2年でカメラは2000台以上に増えて、「これなら地球をぐるっと一周できるんじゃないか」と思ったんです。世界中のライブカメラをつなげて、地球の昼と夜の境界が刻々と移動していく様子をそのまま見せる。それが《Night and Day》でした。

江渡 《Night and Day》に取り掛かったのは、おそらく98年に入ってからです。96年の年末でインターネット・ワールドエキスポが終了し、sensoriumもテーマ館という役割から離れて、sensorium.orgに移行しました。そのあたらしい体制の中で、「次はこういうものがあってもいいんじゃないか」という流れで生まれたのが《Night and Day》でした。組織的な制作体制がなかった分、自然と生まれたようなところがありました。

実は、NHKからsensoriumの取材が2回ほどあったんです。1997年のアルスエレクトロニカの受賞後に放送された番組の後、98年の頭にも「インターネットを介してコラボレーションするプロジェクト」というテーマで取材が入りました。その時、「作業風景を撮りたい」と言われたんです。でもその時点で、《Night and Day》のコードは一行も書いてなかった。取材の人が来たのに「実はまだ一行も書いてなくて」と言ったら、空気が凍って(笑)。「1時間だけください」と言って、その1時間で複数のウェブカメラから画像を取得して、それをJavaアプレットで24個並べて表示する、最初のバージョンを作りました。とりあえずそこまで作って、「こうやって作ってます」と、取材が進んでいったんです。

サーバー側でCron(定期実行)を使って定期的にプログラムを動かして、そこでいろんなウェブカメラの画像を取得し、それをJavaアプレット側で視覚化する。このサーバー+クライアントの組み合わせという設計は、《WebHopper》から続いている流れです。とはいえ、そのころJavaを用いて作品を作った人はほぼいなかったのではないかと思います。当時、ウェブアートの概念がほぼ存在しない、技術を追うタイプの作家もほぼいない、Javaアプレットも黎明期という三つが重なっていて、やろうにも参考例がなかった。だから逆に最初にやる側に回ったのかもしれません。

ただ、サーバー側のスクリプトとJavaアプレットの組み合わせは、環境が少し変わるとすぐ動かなくなってしまいました。オンライン作品って、人の手を借り続けないと生き延びられないんですよね。カメラは死ぬし、APIは変わるし、サーバーは止まる。作品が自律して存在するわけじゃないので、常に誰かが息を吹き込んであげないといけない。僕自身、当時sensoriumはE.A.T.(Experiments in Art and Technology)に似ていると思っていました。E.A.T.は、エンジニアのビリー・クルーヴァーが中心となって立ち上げた、芸術家と技術者が協働するプロジェクトです。ただE.A.T.には、その規模にもかかわらず、きちんとした記録が少ない。写真も断片的で、映像もほとんど残っていない。sensoriumも似ていて、参加した人たちの記憶はあるけれど、活動を裏づける手触りのある記録が少ない。その実践が、後世に残りにくい形で終わってしまった。そういう意味でも、E.A.T.との類似性を感じていました。E.A.T.の「記録の残らなさ」を学んでおくべきだった、と今になって思います。ただそれができなかったのは、やっぱり「実験」だったから。作品というより、「未来のインフラ」を試作している感覚の方が強かった。記録が残っていればよかったけど、残らなかったからこそ今こうやって話ができている面もある。それはそれで意味があると思います。

Night and Day

世界中に設置されたウェブカメラの画像を連続的に取得し、地球を一周するように配置することで、昼と夜の境界がゆっくりと移動していく様子がそのまま画面上に現れる。公開されている監視カメラや自然観察カメラで撮影されたライブ画像を用いて、惑星スケールの時間の流れを静かなまなざしで提示する作品。その背景には、1990年代半ばに僅か数台しか存在しなかったライブカメラが、数年のうちに爆発的に増加したという技術的転換がある。ケンブリッジ大学のコーヒーポットカメラが世界的な偶然として共有されたように、遠隔地の「今」が突然つながるという出来事は、初期インターネットに特有の感覚だった。本作は、現在使用できるカメラを再度収集し直し、江渡浩一郎氏による当時の実装を修正。Javaアプレットが再生できる仮想環境上で実行できるようにしたもの。

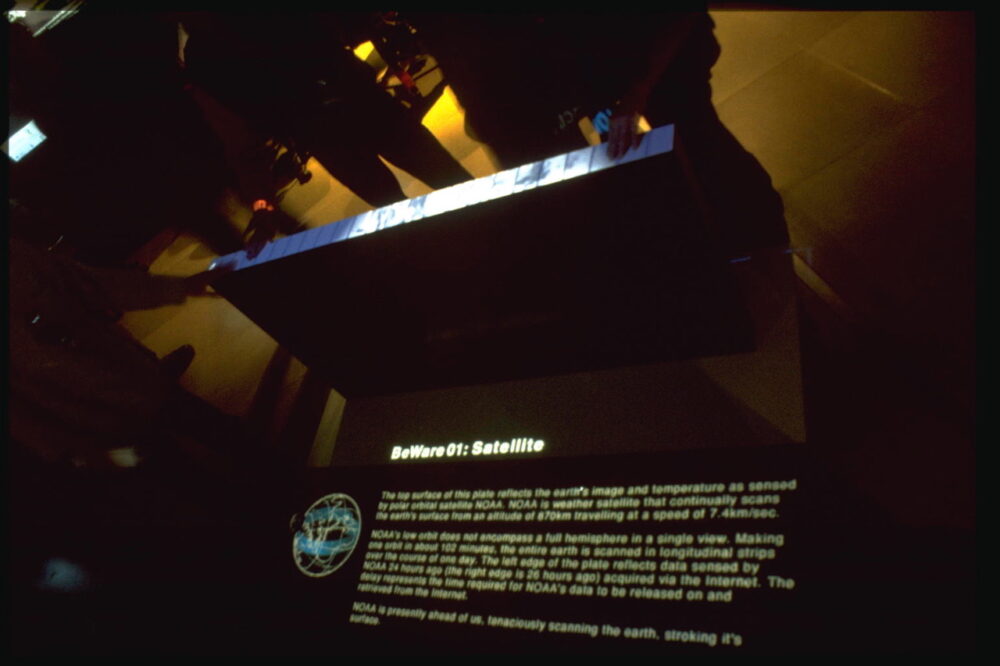

情報の手触り——《BeWare》

江渡 96年いっぱいでインターネット・エキスポは閉幕し、それに伴って、日本テーマ館としてのsensoriumも一区切りつきました。エキスポが終わるとそのドメインが使えなくなるというので、「じゃあ、独自ドメインを取ろう」ということになって、sensorium.orgが生まれました。ただ、ドメインが変わったからといって、制作の空気が劇的に変わったわけではありません。公式な枠組みは消えてしまったのですが、「このまま終わってしまうのはもったいない」というのが全員一致した感覚でした。そこで一度ミーティングをして、「せっかくだから、この活動を外に向けてちゃんと提出してみよう」と話し合い、賞に応募しようという流れになりました。そこから、アルスエレクトロニカでゴールデン・ニカを取るというまさかの展開になって、一気に流れが加速します。97年には実際にリンツに行って展示することになり、sensoriumが再びぐっと動き出した時期でした。

東泉 sensoriumがアルスエレクトロニカでゴールデン・ニカを受賞したとき、僕らはまだネットの中で完結するプロジェクトだと思われる立場にいました。作品はブラウザ上にあり、どこからでもアクセスできる。そういう時代でしたし、netartという言葉もそういう文脈で語られることが多かった。ところが、受賞の結果としてsensoriumには、アルスエレクトロニカ・センターの常設展示の一角を一年間まるごと使えるという機会が与えられたんです。これが非常に大きかった。でも、ウェブはURLさえあれば家でも見られるわけで、それをわざわざミュージアムに来て体験する意味はない。僕たちはそこをずっと気にしていました。sensoriumは画面の中の世界をつくるためのプロジェクトではなく、世界そのものをどう感じるかを問い直すための実験だったからです。だから、「インターネットではなく、この場所に来ないと絶対に体験できないものを作ろう」という方向に自然と向かいました。それが《BeWare》です。

BeWare Photo by Kikuchi

《BeWare》はいまの地球の温度を触って感じる作品です。名前は「Be」と「Ware」の組み合わせで、「成るウェア」という意味を込めて付けられました。地球上のさまざまな地点の温度データをリアルタイムで取得し、一枚のプレートの上にマッピングし、触ると「北極は冷たい」「砂漠は熱い」というように、温度差をそのまま指先で感じられるようにしたんです。ただ、この作品は技術的にはとんでもなく難しかった。正直、97年の技術環境でよく実装できたと思います。でもそれはsensoriumが最初から目指していた感性のインフラというコンセプトにとても近かった。ネットワークを通じて、世界に別のかたちで触れることができる。その考え方が、より身体に近い形で現れたのが《BeWare》でした。sensoriumがフィジカルの領域に踏み出した最初の大きな作品であり、いま振り返っても象徴的な節目だったと思います。

江渡 《BeWare》は本当に大変でした。「触ると地球の温度がわかる」というコンセプトなんですが、これを物理的に成立させるのがとにかく難しい。小さなプレートを触ると、北極の場所はひやっと冷たく、砂漠のあたりは熱を帯びている。いま聞けばシンプルですけど、これを一枚の板の上で再現するには、とんでもない技術的工夫が必要だったんです。当時、原宿にあった国際メディア研究財団に小野充一さんというハードウェアの天才がいて、その人が作りました。ペルチェ素子という、冷却も加熱もできる電子部品を大量に使って、場所によって温度を上げたり下げたりするんです。ただ、冷やせば冷やすほど裏側にはものすごい熱がたまるし、温めれば温めたで別の部分が冷えない。裏側の熱処理がとんでもなく難しくて、床下に水冷のパイプを通したり、熱を逃すための仕組みを追加したり、調整が本当に大変だったそうです。《BeWare》のすごいところは、単にインターネットのデータを触れる形にしたというだけじゃなくて、温度という物理的なパラメータを地球規模の現象に対応させた点です。これは世界的に見てもかなり早い試みだったと思います。同じ頃、MITの石井裕先生がタンジブルインターフェースという概念を打ち出し始めた時期で、触覚を使って情報を扱うデザインの研究が盛り上がり始めていました。その潮流とほぼ同じタイミングで、sensoriumは温度を使って「地球を触る」作品を作った。《BeWare》は西村さんが発案して、小野さんがハードを作った作品です。私自身は現地であるリンツで現場対応という形で制作に関わっていましたが、実装はすべて小野さんによるものでした。

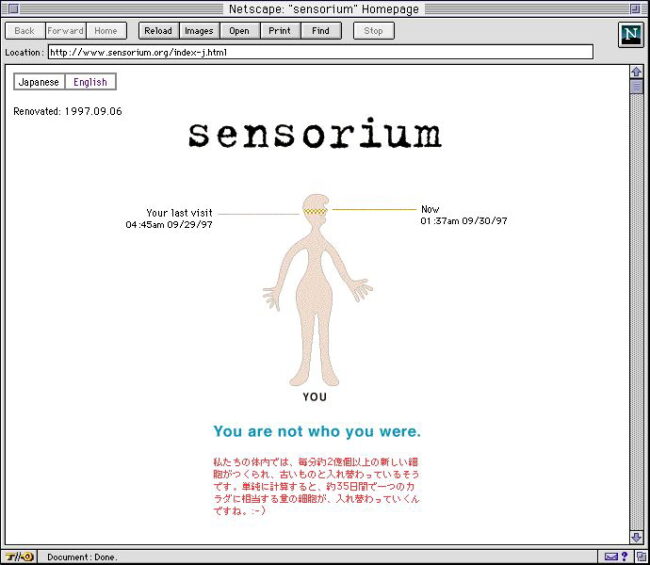

多様な時間の感覚——《You Are Not Who You Were》と《While you were…》

東泉 sensoriumの作品を振り返ると、どれも「新しい完成品を作る」というより、むしろ存在しているのにまだ名前のない現象をどう形にするか、という意識が常にありました。まだそれを表す形容詞も名詞も存在しない。現象だけが先にあって、それにどういう語を与えればいいかもわからない。そういう「未解明の何か」をつかまえようとしていたんです。だからsensoriumの初期には、「インターネットを使ったコンテンツ」というより、「インターネットそのものをどう体験化するか」 があって、それが《You Are Not Who You Were》や《While you were…》につながっていきました。

sensorium初期のトップページは、AXISの宮崎さんが担当していて、オフィスの片隅の植木鉢を定点撮影し、毎日ちょっとずつ芽が伸びていくのを更新する、というものでした。まだウェブカメラではなく画像差し替えでしたが、「離れた場所の今を見る」ということ自体が新しかった。その後、僕がデザインを引き継ぐタイミングで、もっとsensoriumらしい時間の実感を扱えないかと考えて作ったのが《You Are Not Who You Were》です。人間の細胞がどれだけ入れ替わっているかを、その人のアクセス間隔によって可視化する。ブラウザを閉じている間にも自分の身体は変化し続けている。あなたは前回アクセスしたときのあなたではないという事実を、数字やアニメーションとして示す作品でした。

この発想の背景には、僕自身が昔から興味を持っていた生物と時間の関係があります。たとえば動物の寿命や時間感覚は、新陳代謝の速度によって刻まれている。ネズミの数年は人間の80年と同じ密度で感じられている。ネズミは短い寿命だけれど、ネズミ自身は短いとは思っていない。自分の鼓動と新陳代謝のスピードで世界を感じているから、私たちから見れば一瞬でも、本人にとっては濃密な人生になっている。逆に私たちのほうがネズミの目にはものすごくスローに見えるはずだ、という考え方です。その感覚がとても強く残っていて、「時間は客観的に存在するものではなく、生きている存在ごとに固有の密度を持つ」という見方を、インターネットを通じて表現したいと感じるようになりました。《You Are Not Who You Were》では、前回アクセスしてからの身体の変化を数値として示しましたが、それは単純なギミックではなく、「自分は昨日の自分とは違う」「時間は身体に宿っている」という感覚を可視化するための装置でした。

西村 《You Are Not Who You Were》はその言葉通り、「あなたは、もう前に訪れたときのあなたではない」ということを示しています。前回アクセスしてからどれくらい時間が経って、そのあいだに体の細胞が何%入れ替わったかをクッキーを使って計算して表示している。非常にシンプルですが、とてもきれいな仕掛けでした。発案は東泉さんです。東泉さんは、外の世界だけでなく「自分の中の世界」へのまなざしをいつも持っていて、そこから出てきたアイデアでした。当時、社会全体が「二次情報」で埋め尽くされているように感じていました。テレビや新聞で流れるニュースや、誰かが話した出来事、そういうものばかりが増えて、自分の目で世界を見ていない。読み応えのあるアウトドア雑誌が多くて、実際にアウトドアに行かないような。だからこそ、インターネットで「壁に窓を開ける」ようなことができないか、と考えたんです。一次情報ではないけれど、二次情報にも落とさない。その間にある「1.5次情報」くらい。sensoriumで考えたのは、なるべく生のまま世界を感じられる仕組みでした。

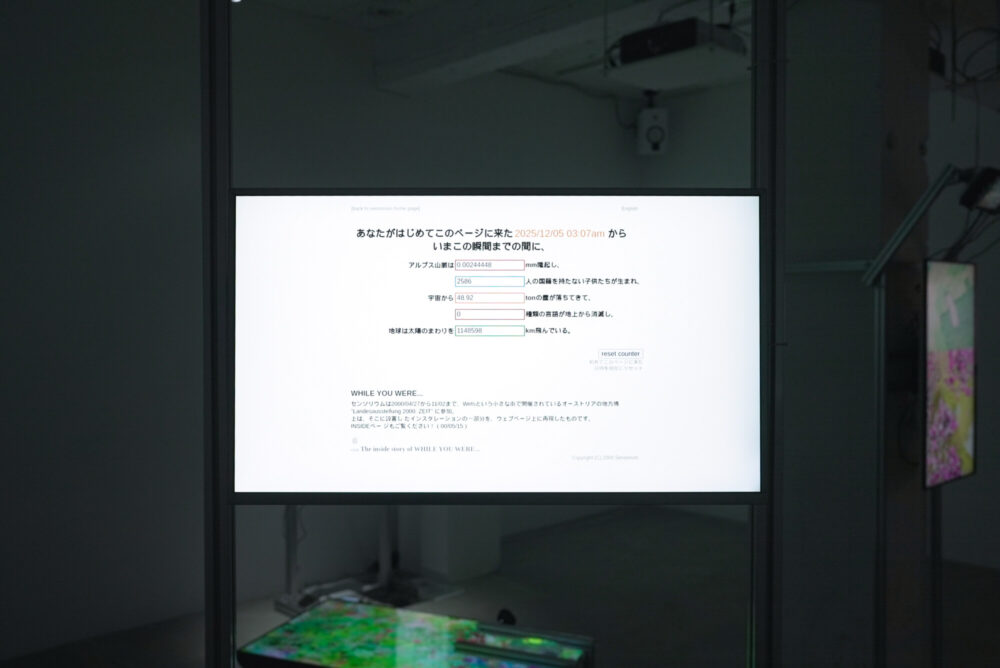

今回展示されているのは、《While you were…》の体験をブラウザ上で体験するスタディとして作られたもの。

東泉 《While you were…》はユーザーが展示空間に滞在しているあいだ世界で起きた出来事をリアルタイムに拾い、それを退場時のレシートとして返すという作品です。「あなたがここにいる間に、世界ではこういうことが起きていました」と提示する。単に展示を見ている間に世界で何が起きたかをプリントして渡す作品ではなく、「人が持っている時間感覚そのものを揺らがせる装置」でした。あなたが気づかない速度で世界は動いているし、あなた自身も別の時間を生きている。つまり、sensoriumが扱ってきたインターネットのリアルタイム性を、はじめて人の時間へと結びつけた試みだったんです。sensoriumは常にインターネットそのものを扱っていたわけではなく、インターネットをリアルな世界にもう一つの感覚器官として接続する方法を探っていた。地震、天気、太陽風、身体、時間、どれもインターネットの外にある現象ですが、それをネットワークと接続することで人の感じ方そのものを変えようとしていたわけです。だから、《While you were…》がインターネットから外に出たというより、sensoriumが最初から目指していたライン上に、自然と入っていったといえます。

西村 それまでのsensoriumは、ずっと「世界」と「インターネット」をセットで扱っていました。世界に直接つながろうとする感覚と、インターネットに対するお礼のような気持ち、その二つの軸で作品を作っていました。でも《While you were…》だけは、世界そのものにぐっと寄ったんです。展覧会会場にいるあいだ、世界で何が起きていたのか、その同時進行性だけをまっすぐ扱ってみたかったんです。作品のコアの発想は、アルスエレクトロニカの館長ゲルフリート・ストッカーと話していたときに出てきました。世界は常に同時進行している。その基本的な事実を、一枚の「レシート」で見せようという発想です。制作は、島田さん、当時GKTechの代表だった岩政隆一さん、東泉さんと私。それから後半はトム・ヴィンセントがインストールを手伝ってくれて、そんなチームで作りました。

While you were…

世界のどこかでは出生や死、地殻変動、交通、天候といった事象が絶えず進行している。《While you were…》は、そのような地球規模の時間を個人の時間と結びつけ、「世界は同時進行している」という認識を可視化する作品。sensoriumがオーストリアで開催されたZEIT(時間)展のために制作した来場者参加型のインスタレーションで、会場入口で配布されるQRコード付きの腕時計型ラベルが来場者の入場時刻を記録し、退出時に手渡されるレシートで自分自身がここにいる間に世界で起きたこと」を知ることができた。レシートには、展示を鑑賞している滞在時間に世界で実際に起きた出来事、出生数、地球の公転距離、絶滅した言語の数などの統計が印字される仕組み。

sensoriumの終わりと、その後

西村 蓮實重彦さんの「技術は二度誕生する」という言葉があります。映画について語られたものですが、技術はまず、純粋な「技術」として誕生する。リュミエール兄弟の列車の映像から20〜30年後にグリフィスのような監督が現れ、カットバックやズーム、心理描写のためのショット構成など、いまの映画の文法が一気に確立された。それが「表現」としての誕生です。つまり、技術は最初に「技術」として生まれ、時間を経て「表現」として再誕する。当時、その話を聞いて「私たちは今どの段階にいるんだろう?」と思ったんです。インターネットという技術がようやく生まれたばかりで、これから表現としての誕生が起きるのではないか、と。既存のメディアの置き換えでない、インターネットだからこそできることが必ずある。sensoriumの実験も、そのたくさんの試みの一部だったと思います。

sensoriumは私にとって「始まり」でした。その時期は、会社を辞めてフリーになり、大学で教え始め、『AXIS』で「働き方研究」の連載を始めてと、自分のキャリアの立ち上がりと完全に重なっていました。38歳で出版した『自分の仕事をつくる』という本も、その流れの延長線上にあります。それから「Sound Bum」や、「Sound Explorer」など、世界を直接聴くようなプロジェクトにもつながっていきました。パソコンの前を離れて世界に出ようという欲求がどんどん強くなっていたんですね。その後、自分たちのサイト「Living World」を立ち上げて、自然のリズムをテーマにした作品も作りました。

竹村さんはその後、文化人類学の研究に戻り、東泉さんはグラフィックデザイナーとして、江渡さんや島田さんもみんなそれぞれの専門に戻っていった。でも、私にはまだ戻る場所がなかった。だから自分なりにsensoriumの続きを生きるしかなかったんです。sensoriumで始めた感覚は、そのまま現在の活動の核にもなっています。「世界を直接感じる」「生命の時間をテクノロジーを通して感じとる」というテーマはずっと続いている。今は「インタビューのワークショップ」という「聞く」ことを再構築する講座をやっているのですが、それが一番楽しい。聞き方が変わると、相手が話し始める。相手の中にあるものが立ち上がってくる。それって、sensoriumがやっていたこと「すでにあるけど見えていなかったものを視界に入れる」ことと実はまったく同じなんだと思います。

島田 sensoriumに関わったことで、自分の中ではっきり変わった部分がありました。もともと僕は技術系のデザイン事務所で、プロダクトのUIを作ったり、シミュレーションをしたり、研究開発の支援をしたり、技術寄りの制作をしていたんです。でもsensoriumに入って一緒に動く中で、技術と表現がつながっていくことがすごく面白くなっていきました。データって、意味を分かった上で扱わないと表現にならない。sensoriumでは、地震データの読み方のような科学的な理解と、それを表現に変換するためのデザイン的な感性が、自然に混ざり合っていた。それが自分にはすごく心地よかったし、「技術でしかできない表現」という領域に惹かれるようになりました。その延長線上に、今の未来館の仕事があります。未来館の《インターネット物理モデル》は、僕がGKTechにいた頃に東泉一郎さんと一緒につくったものなんですが、これを未来館に納品したとき、「中にこういう仕掛けを理解して、さらに次の展示をつくれる人がいないとダメだな」と強く思ったんです。外注で展示を作るだけでは、伝えたいことの核が内部に残らない。そこで僕自身が未来館に入って、中で展示をつくる側に回ることになりました。《アナグラのうた》や《百億人でサバイバル》のような展示もそうですし、《Geo-Cosmos》の映像リニューアルも担当しました。今の《Geo-Cosmos》の雲の表現は、《Breathing Earth》の延長にある感覚なんです。地球の動きをデータから感じられるようにするという試みが、そのまま別の場所で形を変えて続いている。技術を使って表現をつくる、データを生き物のように扱う、そういう姿勢が未来館とさらにその先の仕事へつながっていった。振り返ってみると、本当にsensoriumが「起点」だったんだなと思います。

江渡 20代半ばの大学院を出たばかりの自分にとって、sensoriumというフリーランス同士が集まって仕事をする場に出会ったことは、すごく救いでもあったんです。西村さんは「働き方研究家」と言っているけれど、本当に最初から「普通じゃない働き方」を実践していた。といっても、当時の私にとっては、それが「普通じゃない働き方」だったということを理解できていなかったんですけど。今でこそインターネットで結ばれたフリーランス同士のプロジェクトは当たり前だけど、当時はまだ珍しかった。昔もフリーランス同士の仕事は一般的だったと思いますが、仕事の現場をリアルな場所として共にしていたはずです。そのような最新のインターネット上の現場に僕が放り込まれて、「仕事ってこうやって進むんだ」ということを体感できたのは大きかったと思います。だから僕はいまだに組織人には向かない(笑)。その感覚は、sensoriumと出会った時点で半分決まっていたと思います。でも、2001年にインターネット物理モデルを作った後、僕は産業技術総合研究所(産総研)という巨大な研究組織に入ることになります。今振り返ってみて、自分自身が研究に向いていたかというとうまく答えられませんが、当時はその生き方しかなかった。そして、研究所はそのような方向性を探す仕事の仕方を支援してくれた。会社は利益を追求する組織だけど、研究所は違うので、その隙間で自由に研究できた。僕にとっては本当にありがたい環境でした。産総研ではsensoriumでの「協働の難しさと豊かさ」を、研究として掘り下げてみたいと思っていました。それが、今の言葉でいうと「共創」になる。sensoriumって、成功と失敗がものすごく隣り合わせなんです。人が集まる、混ざり合う、創作が生まれる。でも、誰が責任を取るのか、名義はどうするのか、協働はどう保つのかという問題も同時に存在する。だから僕の協働・集合知・創造性の分散という研究テーマは、sensoriumを振り返りながら整理されていったような気がします。あの体験があったから「うまくいくコラボレーションとは何か」を掘り下げたいと思ったし、逆に「うまくいかない原因」はどこにあるのかも考えられた。実際、sensoriumのいろんな経験が研究テーマとしてそのまま出てきた、という感覚があります。

自分にとって、sensoriumは人生を形づくった基盤そのものだった、と思います。あの期間に出会った人たち、あのときに考えたこと、作ったもの。全部が後の僕の仕事につながっている。たとえば《モジュローブ》のように、その後の研究プロジェクトで作品を作るときにも、sensoriumのやり方が自然と出てくる。sensorium以降は私は個人制作にこだわるようになったのですが、あの経験が背景にあったからこそです。sensoriumは単なる作品群ではなく、世界の見え方を変える巨大な思考実験だった。それが終わったあとも、僕の中ではずっと続いています。

東泉 sensoriumの終わり方を説明するのは、正直あまり簡単ではありません。というのも、はっきり「終わります」と宣言したわけではなく、気がついたら活動が途切れ、気がついたらみんな別々の道を歩いていた。そんな自然消滅のような形だったからです。sensoriumというプロジェクトは、最初から固定された組織ではありませんでした。会社でも、ユニットでも、明確な役職がある集団でもない。毎週のように集まって企画会議を開き、その場で「こんなことやれないかな」「じゃあやろう」と勢いで決まっていく。アイデアを出した人が必ず発案者であるとも限らず、できる人が手を挙げて作り手になり、必要な技術や知識を持つ人が自然と集まる。いわばつくりたいものを中心にして人が集まる構造でした。だからこそ、自由で豊かだったし、あの独特のスピード感と熱量が生まれたのだと思います。ただ、その自由さは同時に、プロジェクトの寿命を曖昧にしていく側面も持っていました。

アルスエレクトロニカでのゴールデン・ニカ受賞は大きな出来事でしたが、その後には、メンバーはそれぞれの次の仕事へ進みつつありました。西村さんは執筆や別の企画に。島田さんは未来館をはじめとした大きなプロジェクトに。江渡さんも自分の方向に。そして僕もデザインとインターフェース開発の仕事が一気に広がっていきました。だから、sensoriumだけに集中することが難しくなっていった。そもそもsensoriumは、会社のように運営することを前提にしていませんでした。何かを作るために集まって、終わったら解散し、また何かあれば集まる。そういう場だったのだと思います。

sensoriumはフェアであるべきだと思っていたし、成果は全員のもので、特定の誰かの功績と呼ぶべきではないと思っていました。でも、そのフェアさが逆に自分のキャリアを曖昧にしてしまい、世に出るべき名前が出ないまま時間が過ぎていった部分もあるんです。あまりに新しい領域をやっていたからこそ、受容者がない時代の苦しさも味わいました。それでもsensoriumは自分の人生にとって本当に大切な経験だったと思います。世界の見え方が変わり、デザインの捉え方が変わり、自分が何を作りたいのかが深く揺さぶられた時間でした。終わり方は曖昧だったけれど、あれは時代の空気の中で自然に閉じたというだけで、誰かが壊したわけでも、失敗したわけでもありません。あの時代にしかできなかったものがあって、あの時代だけの熱があって、その熱のまま自然に終わりを迎えた。それがsensoriumの本当の姿なんだと思います。

sensoriumをやっていて、僕の中で大きく変わったのは「アートかデザインか」という二項対立が完全にどうでもよくなったことです。sensoriumの試みは、まだ名前のない新しい現象を扱っていた。それは作品でもあり、同時に未来のプロトタイプでもある。実験であり、インフラの素描であり、未来の道具の仮説でもある。だから、「これはアートですか? デザインですか?」と問われると、どちらでもあり、どちらでもない。未来のための試作品としか言いようがなかった。この体験は、その後の僕の仕事、ロボティクス、インターフェース開発、科学コミュニケーションのすべてに影響しています。視野が広がり、新しい領域に踏み込むきっかけにもなった。あの時期にしか出会えなかった人がいて、あの時期にしか考えられなかったことがあって、あの時期にしか作れなかった作品があった。それは、間違いなく自分の基盤になっています。sensoriumは作品群ではなく、世界の見え方を変えるための、集団による大きな思考実験だったのだと思います。

sensoriumは、インターネット1996ワールドエキスポジションの日本ゾーン・テーマパビリオンとして1996年1月1日にウェブ上で公開されたプロジェクト。会期終了後もsensorium.orgに発表場所を移し活動を継続したが、現在は活動を終了。「全地球を覆う神経網としてのインターネットの可能性を拡張し、生きた世界を感じるしくみをつくること」をコンセプトに活動を行った。メンバーは竹村真一、西村佳哲、東泉一郎、島田卓也、江渡浩一郎らを中心に、文化人類学者、デザイナー、プログラマー、音楽家など多彩な職種から構成され、プロジェクトごとに小規模なチームで制作を行った。1997年、アルスエレクトロニカ.net部門Golden Nicaを受賞。

もつれのパターン / Patterns of Entanglement

開催期間:2025/12/5-21 月、火、祝日は終日休館

アクセス:東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka 3F

https://two.neort.io/ja/exhibitions/patterns_of_entanglement