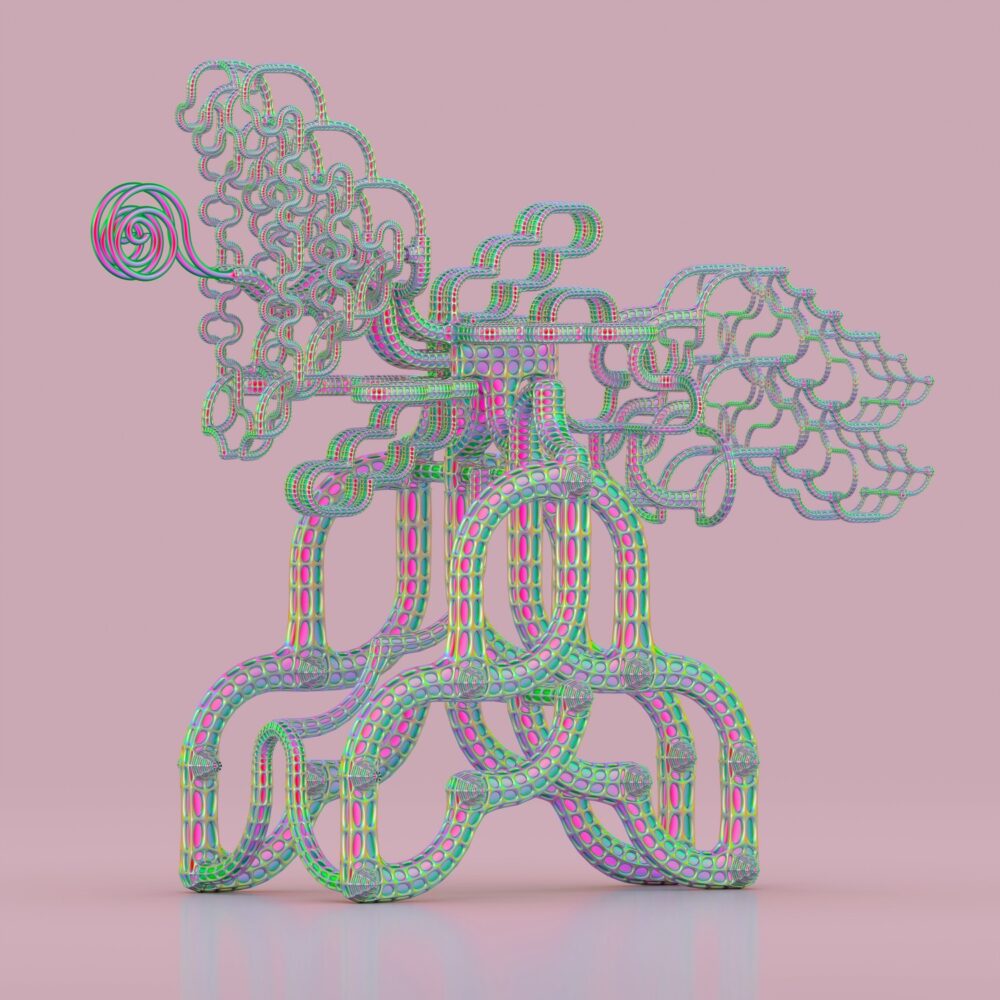

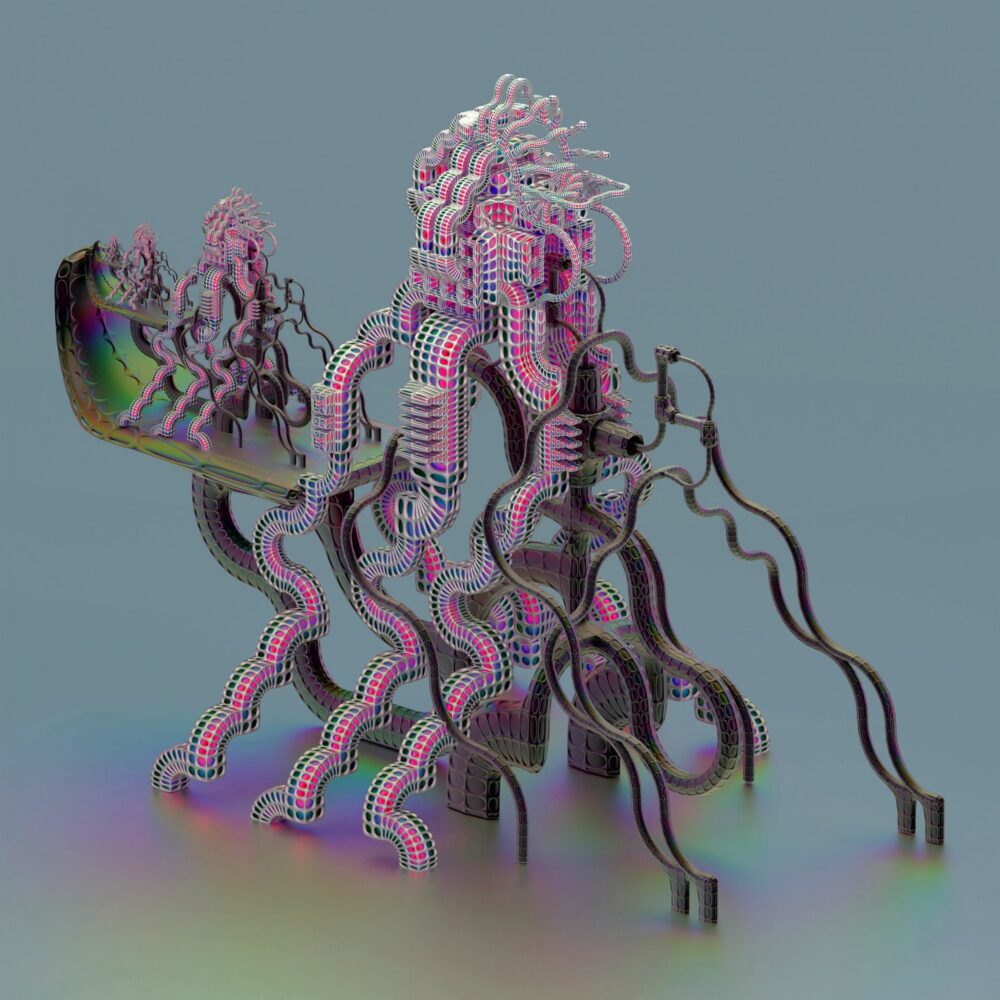

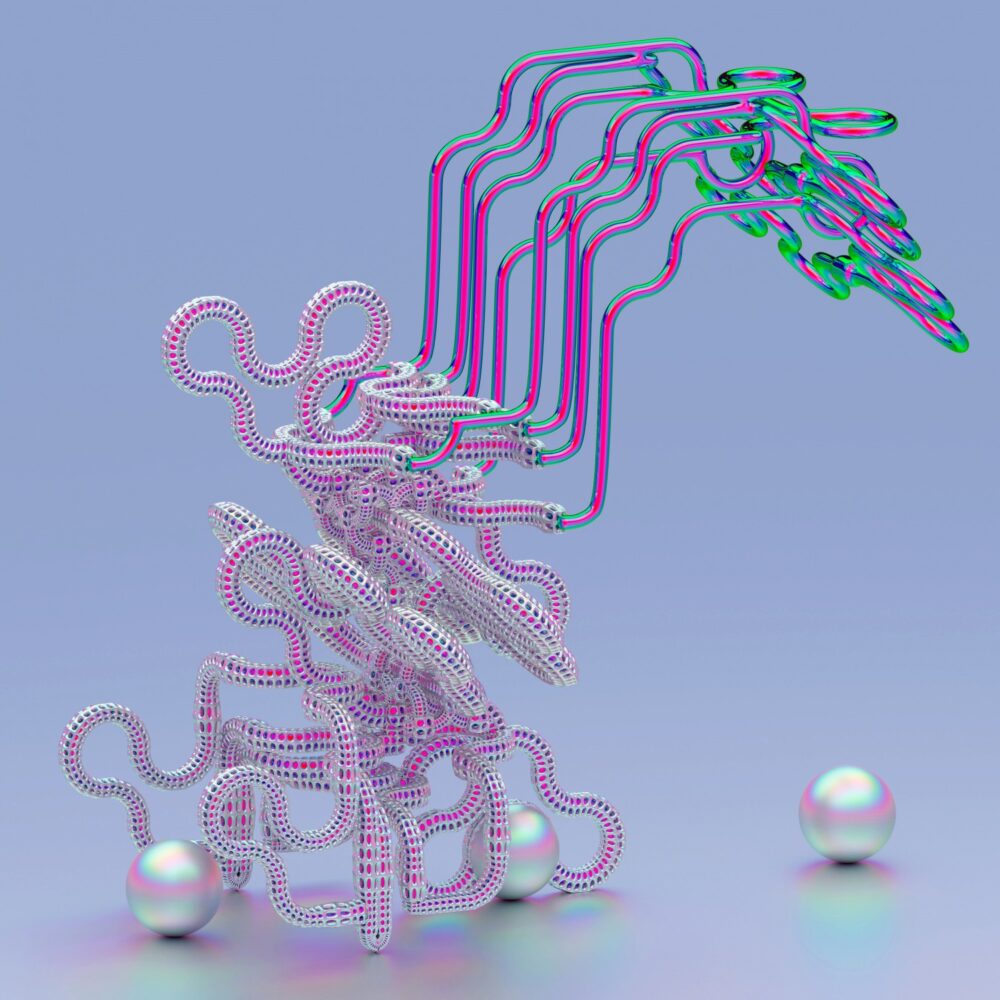

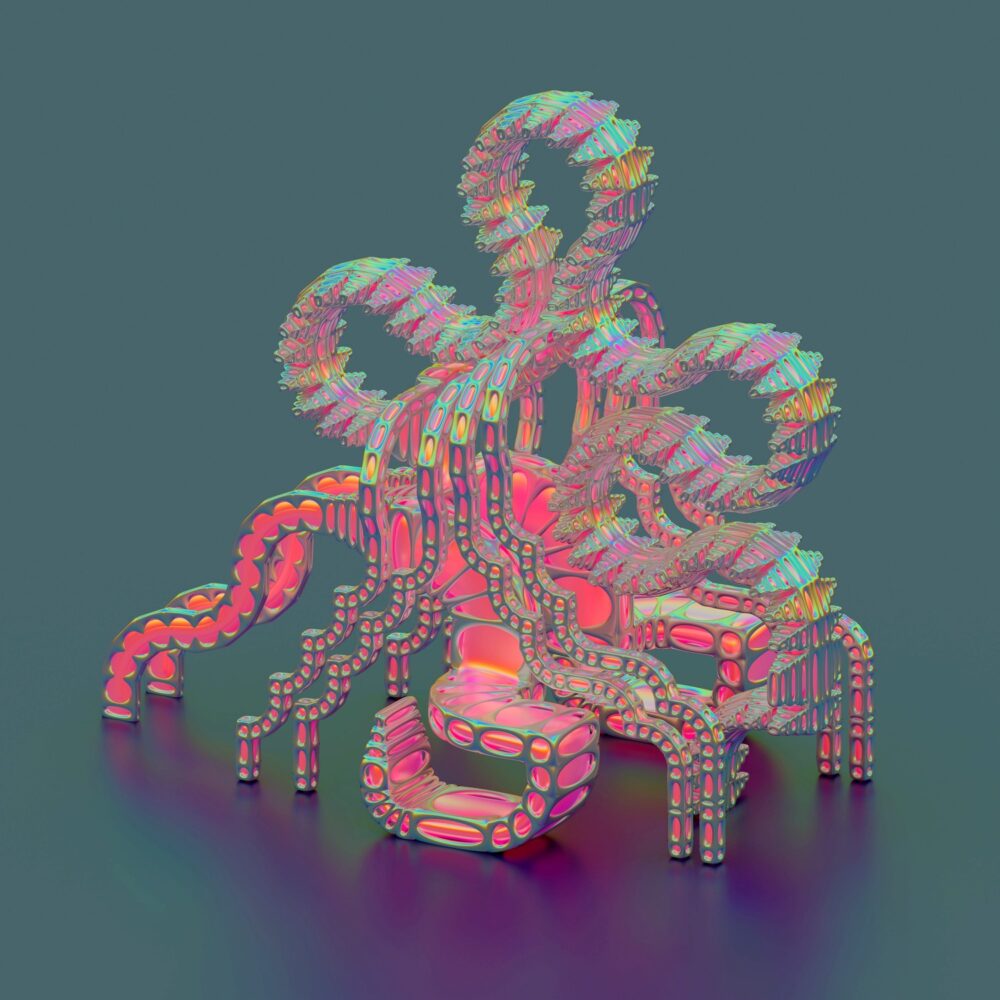

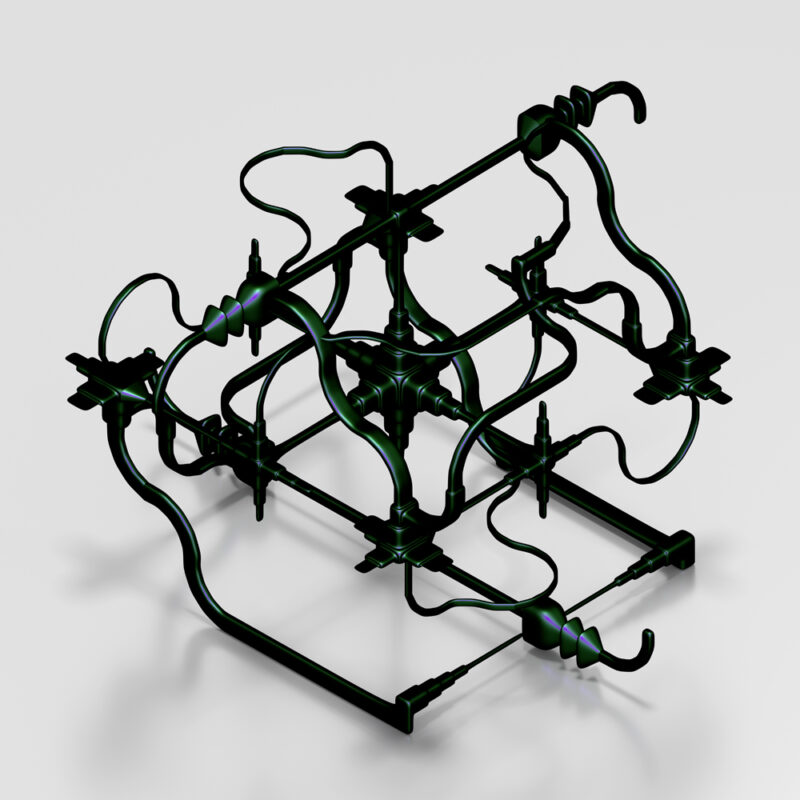

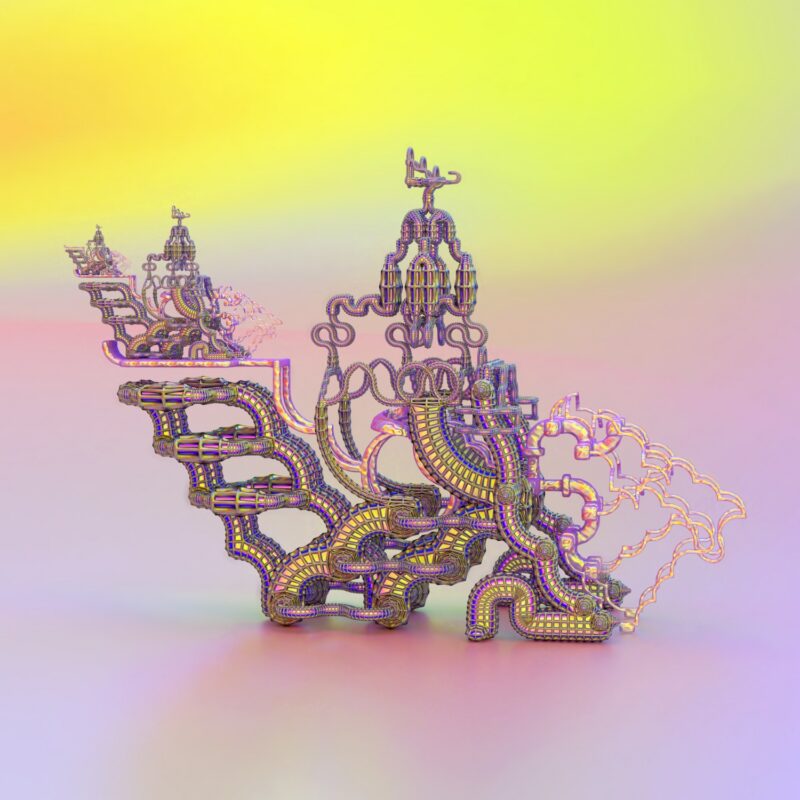

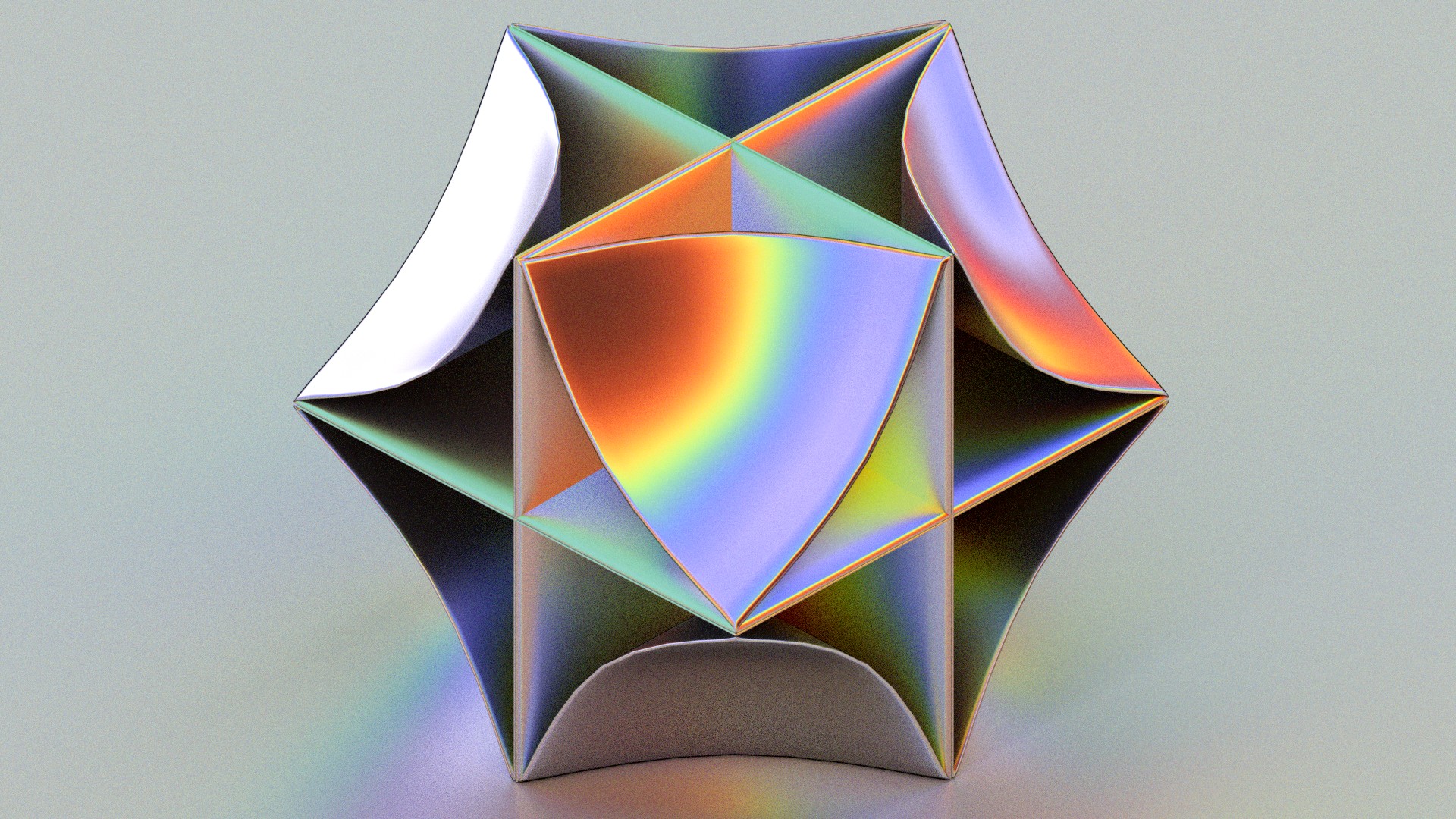

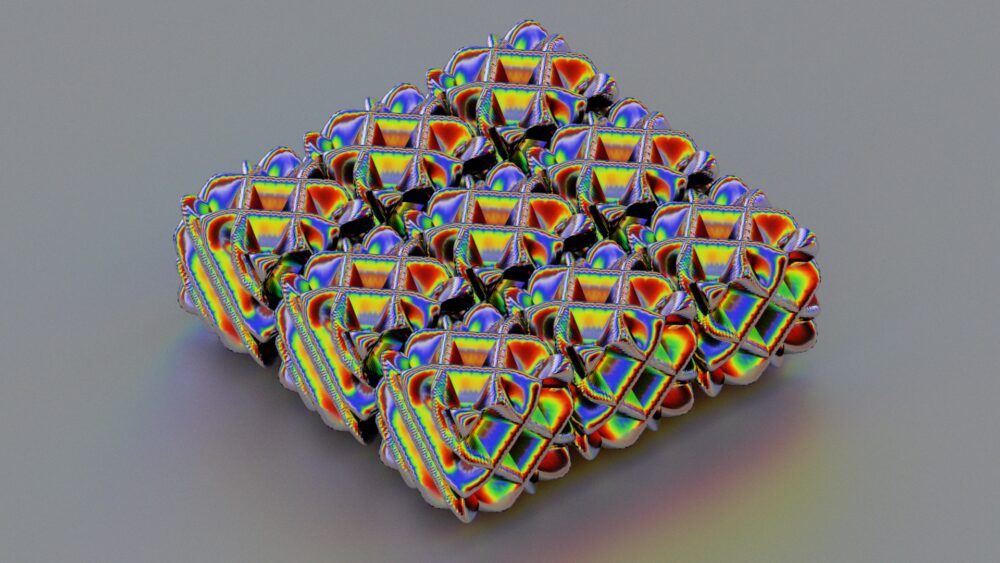

Birch CooperとBrenna MurphyからなるMSHRは、ニューヨークを拠点に活動を行うアートコレクティブである。自作のシンセサイザーを用いた音響作品やパフォーマンス、コンピューターグラフィクスに基づく彫刻や映像作品、VRを取り入れたインスタレーションなど、多岐にわたる分野を横断しながら、そのアーティスト名が意味するように、ビジュアルとサウンド、アナログとデジタル、リアルとヴァーチャルといった、異なるコンポーネント同士を複合的に“Mesh”(結合)させ、ハイパーディメンジョナルな空間芸術を作り出していく。一見過剰なまでに放出される色彩とサウンドは崩壊に陥ることなく、自然界のエコロジーにも似た有機的なフィードバックシステムのもとで、複雑で鮮やかなフタクタル構造を形成していく。またBrennaはVisible Cloaksの一連の作品のビジュアル、Maxwell August Croyのプロジェクト、Kagamiのアートワーク、本サイトのMASSAGE10号の表紙デザイン、最近ではティモシー・モートン著『Hyperobjects』のイタリア語翻訳版の装丁を担当するなど、グラフィックデザインの仕事でもその名が知られている。昨年には来日を果たし、現在ラフォーレ原宿で開催されている展覧会『PHENOMENON:RGB』に新作の映像を提供している彼らに、その音楽性やルーツについて伺った。

あなたたちが出会うきっかけとなったアートコレクティブについて教えてください。現在のMSHRとしての活動のベースに、そのコレクティブの存在があると伺いました。

Brenna(Br) 2007年から2011年までの4年間に渡って、オレゴン州ポートランドでOregon Painting Society(以下OPS)というアートコレクティブを活動させていました。メンバーは私とBirchを含めた計5人で、大きな一軒家を借りて共同で生活をしつつ、インスタレーションやライブパフォーマンスなど色々な表現手段を模索しながら、精力的に活動を続けていました。

Birch(Bi) OPSにはリーダー的な存在や、ヒエラルキーがなかったので、誰もが同等の立場でした。また、いわゆるオーナーシップも設けなかったので、メンバーのアイデアや、機材や彫刻、衣装などは誰が使用しても、またどのようにエディットしてもよかったんです。明確なルールを作らずに、流動的なコラボレーションを繰り返すことで、OPSは断続的な変化を続けながら、成長を遂げることができました。

Br 結成した当初は、一体何からすればよいのか分からなくて、皆で一枚の紙に絵を書いたところから始まったんです。そこから毎週ミーティングを開いて意見を持ち寄り、それぞれの異なるバックグラウンドを活かしながらアイデアを具現化させていきましたね。

Bi 例えば自分の場合、インタラクティブな音楽機材の制作というバックグラウンドがあったので、コレクティブの中ではサウンド担当として、インスタレーションとパフォーマンスを兼ねた機材を開発し、少しづつ発展させていきました。

Br 様々な人をまきこみながら複合的に生じていく一連のコラボレーションは、どう転ぶのか先の予測がつきませんでしたが、とても有意義な出来事でした。OPSが終わり、MSHRがスタートしてからも、あの時の経験が、今でも自分たちの創作活動の核にありますね。

Photo: Daniel Kent

コレクティブのメンバーを紹介していただけますか?

Bi 最初は10人以上メンバーがいたんですが、最終的に私とBirch、Matt Carlson、Barbara Kinzle、Jason Traegerの5人になりました。

Br Matt Carlsonはコンピューター・ミュージックを扱う音楽家で、Golden Retrieverというグループとソロの両方で活動していますよ。

Shelter Pressからソロアルバムをリリースしていますよね。そういえば確かポートランドの大きな教会で、彼が有名なラーガの演奏者とコラボレーションしたのを見た覚えがあります。

Br その演奏者はMichael Stirlingですね。あれは素晴らしいコンサートでした。

Bi 私たちは彼のボイストレーニングの授業を何年か受けていたんです。マイケルは元々Terry Rileyの師弟で、Pandit Pran Nathとも知り合いでした。毎週日曜日の朝、彼は自宅の庭にたくさんの人達を招いてDIYの授業を開いていたんです。最初に彼がラーガの旋律を歌って、そのあとにみんなが彼の歌声を習って、見よう見まねで自由に発声していました。

Br La Monte YoungやTerry Rileyといった北インド音楽から影響を受けた音楽家たちは、プレイヤーとしても作曲家としても僕らにとって大きな存在だったので、その直系の人物が偶然ポートランドに住んでいて、彼から教えを受けられるというのは光栄なことでした。地元の実験音楽シーンに関わっている人の多くが授業を受けに来ていましたね。彼はスペシャルな存在です。

そのような人がローカルのアーティスト達と交流があったというのはとても興味深いです。ほかのメンバーについても教えてもらえますか?

Br Jason Traegerはペインターやフォトグラファー、今はスタンドアップコメディアンとして活躍しているアーティストで、私たちより一回りほど年上で、みんなから頼られる存在でした。

Bi 彼は人生経験が豊富で、すごく面白い経歴を持っているんです。17歳で高校を中退した時に、ハードコアバンドの7 Secondsのローディーとしてバンドと一緒にアメリカ中をツアーで周ることになり、それからサンフランシスコで、Dead KennedysのJello Biafraが主宰するAlternative Tentaclesで働き始めました。その後、彼自身も音楽を始めて、オリンピアに引っ越した時、Calvin Johnsonとルームメイトになった所以もあって、Kレコーズからレコードを出しました。そこから喋りの才能を活かして、スタンダップコメディアンとして活動を始めるようになって、キャリアを積んだ後にポートランドに移ってきて、Pacific Northwest College of Art(PNCA)というアートスクールに入学したんです。そこで僕たちや、OPSのもう一人のメンバーのBarbaraと出会うことになりました。

Br 40歳を過ぎてからペインターとしても活動を始めましたが、シュルレアリスティックな作風で素晴らしいんです。若い時からずっと何かに駆られて創作活動を続けている、才能ある人間ですね。それにコレクティブでは、年長者として色んなアイデアをまとめる役割を果たしてくれて、彼がいなければ、たぶん私たちの活動はうまく続かなかったと思います。

Photo: Walter Wlodarczyk

活動していた頃、ポートランドであなたたちのほかにアートコレクティブはありましたか?

Bi Woolly Mammoth Comes to Dinnerという女性三人組のダンスコレクティブがいましたね。僕らと何度かコラボしたこともありました。あとはFuture Death Tollという、オレンジ色の衣装をつけて、サウンドパフォーマンスを行うグループだったり。

Br コレクティブの数はそんなに多くなかったと思います。ただもっと広い範囲で、インディペンデントなアートシーン全体が当時ポートランド中で盛り上がっていて、自分たちの活動に協力してくれました。「コレクティブ」そのものにたくさんの人がエキサイトしてくれたし、色々な人が見にきてくれたので、ほぼ毎月なにかしらのイベントを開催していました。

Bi OPSが始まったとき、音楽のシーンも非常にクールでした。特にノイズミュージックが盛んで、それほど大きいコミュニティでもなかったので、知名度を問わず皆が一緒くたになってプレイしていましたね。

Smegmaのメンバーで、現在はThe Tensesとして活動しているリックとジャッキー夫妻とも交流が深かったですよね。昨年には彼らとのコラボレーション作品をリリースもしました。エクスペリメンタルシーンの長として地元では崇められていましたが、何がきっかけで出会ったか覚えていますか?

Br 小さなシーンだったので、誰か興味のある人がいれば、すぐ繋がることができました。共通の友人から紹介してもらい、自分たちが主催するハウスショーに彼らを呼んだのがきっかけです。たしかその日は、フィンランドのJan Anderzenや日本のASUNA、Mark McGuire、Monopoly Child Star SearchersのSpencer Clarkらを共演者に招いて、とても良いショーになりました。懐かしいですね。そこから二人と交流がスタートし、毎週彼らの家に機材を持ち寄って、何年間も一緒にジャム・セッションを続けていたんです。

ではMSHRに話を移らせてください。オリジナルの彫刻/音響的な装置群を用いて光と音のフィードバックを作り出していく、というのがあなたたちの音楽的特徴の大きな一つの要素かと思いますが、シンセサイザーの役割や、具体的なシステムのメカニズムについて教えていただけますか。

Bi 従来のアナログなエレクトロニック機材を、サウンドとビジュアル相互の次元でインタラクトさせる装置へ独自に発達させたものが現在の形になっています。コレクティブの初めの頃は、ひとつのオシレーターしか搭載されていないような、シンプルなシンセサイザーでしたが、MSHRを結成後に、新しい方向性や美学を見出して、モジュラーシンセサイザーのユーロラックのような、より複雑な回路と組み合わせに対応した機能とデザインへ拡張していきました。ただし通常のモジュラーとは異なって、デジタル信号が用いられていますし、本体には光を入力するセンサーと、その光源量を調整するパラメーターが搭載されていて、音の原型となるオシレーターは、光の入力レベルに応じてモジュールされるんです。そして光を発するバルブにも、音を入力するセンサーが搭載されているので、音の入力レベルに応じてモジュールされ、そのモジュールされた光がまた別の音のセンサーに出力されて…といったような無限のフィードバック現象が生じます。FMシンセサイザーの、モジュールとキャリアの関係性の原理を考えてもらったらよいかもしれません。

Br 私たちは音そのものを、川や海、風といったような自然現象で生じる「流れ」のように捉えています。フィードバックという作用を用いて、音がどのように発生し、複数のエレメント間で影響を与えながら変化して、還っていくのかという、一連の有機的な生成運動を描いていくんです。

「流れ」という考えにも繋がると思いますが、あなたたちは音や光によって立ち現れる空間性というものに非常に意識的ですよね。

Bi そうですね、とても大事です。私たちの音楽は、まず具体的な場所の空間に依るところがありますから。音のフィードバック自体は勝手に生じますが、空間との共振関係によって、良し悪しのコンテクストは大きく異なるんです。パフォーマンス中、自分たちは音を奏でるというよりは、PAのように全体の流れを調整しながら、鳴らされた音と空間同士を上手く共振させていきます。

Br ただ演奏自体は固定化されていて、その都度やり方をフレキシブルに変更することはできないので、物理的な空間の大きさや、光の具合によって実際にはかなり左右されます。けれど、自分たちの関与できない脆性が予めシステムに組み込まれていることで、毎回予測不可能なチャンス・オペレーションが作り出されるので、サイトスペシフィックにならざるをえないという点は、結果的に私たちのパフォーマンスの一つの面白さになっていると思っています。

Bi たまに思わぬアクシデントに出くわすこともありますね。以前ヘルシンキのSorbusというDIYギャラリーでショウがあった時、イベントの趣向がオープンエアーということで、路上に面したエントランスの一面の窓が外されていたんです。サマータイムの関係で日が暮れず、日差しが入ってくる状況だったので、さすがに普段の光を用いたパフォーマンスはできず、急遽コンピューターで代替したセットを組みました。野外での演奏は私たちには向いていないんです(笑)。

音楽のコンセプトについてですが、「ハイパーリアルな領域を顕在化させていく」ことがもともとの目的だと述べていましたね。パフォーマンスでは圧倒的なまでにカオティックな視覚性が強調されると同時に、体験する側に、ある種の内省や瞑想を促すかのようなスタティックな力も働いているように思います。表現という視点からみて、空間はどのような意味を持つのでしょうか。

Bi 私たちの作品に限らず、音楽という音の複合体にはもともと空間性が備わっていて、実際には目視できませんが、建築や彫刻と同じように、脳内では立体的なオブジェクトとして認識されています。目に見えない空間のメカニズム、つまり構造や法則が一体どんなものなのか、私たちは自分たちの装置やパフォーマンスを媒介して学び、近づこうと試みています。言葉で伝えるのはなかなか難しいですけれどね。

Br もともと身体器官では直接的に感知できないフォームやライン、あるいは場所の痕跡を辿ることに興味があって、自分たちの表現を通せば、そういう意識を超越した、ファンダメンタルな次元に不思議とアクセスできるんです。デジタルというツールを使って、それらを具体的なレベルに還元したものが、MSHRの映像やスカルプチャーには現れていると思います。

Bi 私たちはビジュアルアーティストであり、サウンドアーティストでもあるので、視覚的手法、聴覚的手法、どちらにも比重が傾かず相互作用するよう、とても注意を払うようにしています。

実験音楽家のDavid Tudorにも大きな影響を受けているらしいですね。

Bi はい!彼はフィードバック現象を用いたエレクトロニック・ミュージックを探求した人物で、作曲法や作品、それにシンセサイザーのデザインでも多大なインスピレーションを受けました。有機的に作動するシステム構造という点でも、私たちとTudorは相通ずるものがあると思います。

Br コレクティブの最初の頃、Birchが自分たちに『Rainforest』というタイトルのレコーディング音源を聴かせてくれたんです。誰かが「確かに、これはTudorの『Rainforest』みたいだね」と言ったら、Birchから「何それ?」って言葉が返ってきて。まだその時、Tudorの存在を知らなかったんですね。すごい偶然の一致だったので、みんなで驚きました。

最近はVRを用いたインスタレーション作品に新しく取り組んでいます。他の分野での表現と比べて、何か違いはありますか。

Br まずVR作品では、これまで作ってきたインスタレーションにはない試みが色々なされています。今までのインスタレーションはパフォーマンスと同じく、アナログの装置から生まれるフィードバックといった、フィジカルな側面が中心でしたが、VRにはそういった要素はなく、全てデジタルで構成されています。コンセプトとしては、私たちはVRを映画やゲームといった実用的な用具としてではなく、現実とヴァーチャルの空間を多層化させる、ひとつのスカルプチャーとして捉えています。ヴァーチャル内のイメージと、床にプリントされた装飾は全く同じではないですがリンクしていて、ヘッドセットを着けたり外したり、あるいはそれを着けて歩き回ることで、身体レベルで揺らぎが起こり、現実とヴァーチャル間の境界がクロスしていきます。

Bi またTudorに話は戻りますが、去年ニューヨークで行われたイベントで、Tudorのスコアともいえる、サウンドプログラムがグラフ化されたフローチャートを、あるアーティストがヴィジュアライズし、設計図自体を作品に発展させたものを見る機会がありました。そのアイデアにとても影響を受け、私たちも自分たちのフィードバック回路のダイアグラムを、実際のヴィジュアルの要素として取り入れてVRに取り入れてみたんです。VRの床の装飾は、システムを起動させるダイアグラムであり、同時に空間を作用させる実際のトリガーとしても機能しているので、いわば二重の意味をなしているんです。

Bi また通常のVRだと、ヘッドセットをつけた人間だけがヴァーチャル空間を体験できて、他の人達はそれが終わるのをただ眺めて待つしかないですよね。体験は一人だけの特権だから、ヴァーチャルと現実の人間間で、いわば覗き見行為のような、奇妙な分断ができてしまう。ですが私たちのVRでは、体験する側の動きに応じて部屋全体に設置された光とスピーカーのサウンドが変化するシステムなので、VRの体験者は現実空間に作用する、いわばパフォーマーとして機能しています。そしてそれを、他の人達がオーディエンスとして体験することができるんです。一つの関係性が生まれるんですね。自分たちにとって、これは新しい表現の試みの一つになりました。

現在日本で行われている展示『PHENOMENON:RGB』に、お二人も映像作品を提供しています。RGBという色彩の表象法が今回の展示のテーマですが、あなたたちにとって色彩は、作品表現とどのような関わりを持つのでしょうか。

Bi 私たちの映像作品にとって、色彩は彫刻性と同じくらい重要な要素です。とりわけRGBが作り出す、玉虫色の光沢感に強く魅了されてきました。色彩自体もですが、色彩のサーフェイスが醸成する空間のテキスチャーも含めて、これまでのほぼ全ての作品の色彩表現にRGBを使用してきました。そういう意味でも、今回の展示のテーマは自分たちにとって親和性が高いんです。

数年前に活動の拠点をポートランドからニューヨークに移しましたが、何がきっかけだったのでしょう。また制作のうえで、大きな変化はありましたか。

Bi ポートランド時代の友人が、ニューヨークで新しくAmerican Mediumというコンテンポラリー・アートのギャラリーを始めたんです(2018年12月にクローズ)。彼らからアパートメントに空きができるからこっちにこないかと誘われて、それでポートランドを離れることになりました。

Br 違いといえば時間の流れですね。ポートランドではスローテンポな生活というか、ゆったりとした速度で動いていましたが、ニューヨークは街も人が常に目まぐるしく移り変わるので、かなりインテンスです。展示やショウの数も増えたので、今までより忙しいサイクルで動かないといけなくなりました。

Bi 今までのように、落ち着いて制作に取り込むことはできなくなりましたが、スピーディーな流れに合わせることで、これまでとは違った作品が生まれることもあります。どちらにもメリット、デメリットがあると思います。

Photo: Sergio Urbina

昨年は、アジアやフィンランド、イギリスやポルトガルといった国を訪れながら活動を行なっていましたよね。海外のレジデンシー生活やツアーに、インスピレーションを受けることはありますか。

Br 現地の人々と交流して、彼らのアートや音楽、ローカルなシーンを学ぶことができるのが旅の醍醐味です。昨年は色々な国を巡ることができて幸運でした。訪れた国全てが素晴らしかったですが、なかでもフィンランドとポルトガル、それに日本で出会えた人達やコミュニティーにインスパイアを受けました。海外での滞在は、創作の原動力としても、インスピレーションとしても、自分たちにとってメインのソースだと思います。

今後の予定を教えてください。

Bi 海外でのプロジェクトが続くので、去年に引き続いて、今年も旅が続くことになりそうです。今はオースティンにあるThe Museum of Human Achievementのレジデンシーにいて、メキシコで開催されるフェスティバルに参加するため、これからオアハカに向かいます。それが終わったら、今度はVRのインスタレーションの展示のためにモントリオールを訪れて、その後はロッテルダムのDePlayerというデザイングループと、本やアルバムにまつわる共同プロジェクトがあるので、ヨーロッパに向かいます。今年中には、またアジアに戻ってきたいと色々計画しているところですよ!

http://mshr.info

http://bmruernpnhay.com

http://birchcooper.net

PHENOMENON: RGB 展示情報

会期:2019年2月23日(土)~3月11日(月)時間:11am~21pm会場:ラフォーレミュージアム原宿 入場料:無料 主催:ラフォーレ原宿

協賛:FRAMED*、八紘美術

機材協力:株式会社 映像システム

企画制作:ラフォーレ原宿、CALM&PUNK GALLERY(GAS AS INTERFACE)

会場デザイン、グラフィックデザイン:YAR

会場には、ファッション、アートの分野で活躍する アーティスト・Jonathan Zawada、グラフィックアーティスト・YOSHIROTTEN、視覚ディレクター・河野未彩による新作大型インスタレーションが立ち現れる。また、その周りを取り囲むように、国内外6名のアーティスト ― 藤倉麻子、Kim Laughton、Natalia Stuyk、MSHR、Sabrina Ratté、Yoshi Sodeokaの映像作品が会場全体を鮮やかな光で包む。