これまでの「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」で、私はディスプレイやキャンバスなど厚みを持つモノを取り上げて、サーフェイスの奥/先に、あるいはサーフェイスとともにある「バルク」という存在について考えてきた。それは、意識から捨象されていたモノの厚みを「バルク」として改めて取り戻して考えることであり、サーフェイス単体ではなく、その奥/先に「バルク」を置くことで、サーフェイス自体の変化を考えることでもあったと言える。対して、私が今回考えてみたい目の《景体》に興味を持ったのは、海が持つバルクを意識的に取り除いてサーフェイスのみの存在にすることで奇妙な感覚をつくりだしているように感じたからである。《景体》のサーフェイスを透かし見るとそこには何もないのではないか、その何もなさを考えていくことは、これまでの連載での考察のように無意識的に捨象されていたバルクを取り戻す作業とは異なる作業をすることになるだろう、と私は考えていた。しかし、実際に考察を進めていくと、《景体》で透かし見られるサーフェイスの先にはバルクが存在していた。そして、そのバルクは前回の考察で取り上げた摩擦攪拌接合のように、ヒトの認識に圧力をかけて《景体》が示す景色と物体との重ね合わせをかき混ぜることで出来上がっていたのである。これからの考察で、《景体》を見る者は物体そのものと接合したあたらしい認識とともにある、ということを示していきたい。

《景体》がつくる「不思議な違和感」をリバースエンジニアリングする

筆者による撮影

筆者による撮影

「六本木クロッシング2019展:つないでみる」で展示された目の《景体》を見て、私が最初に感じたのは「海がある」ということではなく、「黒いモノがある」ということであった。海はその動きを止め、奥の窓、両脇の白い壁、手前の床に明確に区切られた空間の中にモノのようにある。《景体》は、どこかの海を切り取ってきて、展示室に移植したかのように存在している。展示カタログにキュレーターの椿玲子は、《景体》は「不思議な違和感」をつくりだすとして、次のように書く。

目の新作《景体》は、「景色」として見渡せる海の存在感を保ちつつ、間近にあるひとつの「物体」としても把握することができる「景体」として、両者を繋いだ存在である。53階からの都市風景と「景体」としての海が重なる様子は、不思議な違和感をもたらすであろう。1

私の「黒いモノがある」という印象は、ここで書かれている「物体」の部分に重なってくるだろう。《景体》と壁との境目を見てみると、その端はスパッと切れている。海がスパッと切られているというのは奇妙なことであり、私はこの切れ目を見たとき、《景体》が幾つもの波のうねりを一つの黒いサーフェイスで現している特殊な物体なのではないかと考えるようになった。《景体》はスパッと四方を切られた物体でありながら、海という明確な端を持たない存在でもあり、森ビルの53階に海の景色をつくりだしている。だから、そこには奇妙さが漂っている。

海は端がスパッと切られたモノではないが、水という物体が集まったモノであるから、連載で扱ってきたサーフェイスとバルクとに分けることができる。通常の海は大気とのインターフェイスを形成する水のサーフェイスとその奥に大気に触れることなく海底までつながる水のバルクから構成されている。バルクを構成する水の大部分は「他者と触れ合わず自分自身とのみ触れ合っている」がゆえに、その存在は想像しづらい。目はこのことを利用して、海のバルクを捨象して、そのサーフェイスのみを切り取ることで「海」の持ち運びを可能にしたのだろう。同時に、精密につくられた《景体》の黒いうねりのサーフェイスは、その精密さゆえにその奥に存在していたバルクの情報を見る者に与えていたのだろう。だから、六本木の53階にバルクを持った巨大な海が目の前にあるように感じた人が多くいたと考えられる。

海を水の集まりとしてバルクとサーフェイスとに分けて考えてみたが、次は《景体》をバルクとサーフェイスとに分けて考えてみたい。

荒神 作品は物体として目の前にあるのですが、見えているのは遠くの景色のようなものにしたいなと。

南川 モチーフとして海を選んだのは、遠くと近くで見え方が変わる最たるものだと思ったから。たとえばドライブしていて遠くに海が見えて、「うわー、きれいだな」と思って、近くへ行きたくなることがあるじゃないですか。だけど実際に近づいてみると、当然そこは浜という場所になっていて、岩肌にぶつかる波やしぶきの迫力がすごかったり、意外とえげつなかったりする。それでも僕は海を近くで見たようにしか思ってなかったんだけど、荒神の考えからすれば僕が見たのは波やしぶき、海水という物体であって車から見ていた海の景色そのものには一切近づいていなかったといえます。2

目の荒神明香と南川憲二のやりとりから《景体》を考えると、この作品は遠近の視点の変化で異なる「海を見る」という体験を、目の前の一つの物体で見せてしまうものだと考えることができる。目の前に黒い波のうねりを示す目の前の物体が、物体のまま景色としても見えてしまうようにヒトの認識に圧力をかけていく。通常は、景色に近づき、もしくは、景色の中の特定の物体に意識を向けると、その物体がサーフェイスの奥にバルクをもつ厚みのある存在だと認識されて、景色としてその物体を見ることはできない。しかし、このとき、物体の厚みを認識はしていても、バルクそのものを見ているわけではない。物体はサーフェイスに囲まれていて、バルクは外界との関係を持たないからである。なので、景色を見る解像度を上げて、物体一つ一つを見たとしても、そこにバルクを見ることはない。この連載で行っている物体をバルクとサーフェイスとに分けて考えることも、《景体》が物体と景色とを視点の遠さ、近さではなく、それらを同時に見せようとしているのと同様の試みになるのだろう。その試みは、ヒトの認識に圧力をかけて、一つの物体が二つの状態を同時に示すような状況をつくりだして、物体の認識をアップデートしていくことにつながっていく、と私は考えている。

物体の集積を視界のフレームで切り取ったものが「景色」だと考えると、景色を形成するのは、物体の見えている部分、つまり、サーフェイスでしかない。景色は多くの物体のサーフェイスの集積がいつの間にかもう一つのサーフェイスを形成したものだと考えられる。景色を一つのサーフェイスとして認識するとき、個々の物体のバルクは捨象されているし、もともとバルクは捨象されているものであり、意識を強制的に向けなければ現れない。このように景色を考えると、《景体》は海がつくる連なる波の景色のサーフェイスを別の素材のサーフェイスに置き換えた物体だと考えられる。だから、《景体》はモノでありながら、サーフェイスしか持たないような特殊な物体に見える。このことは黒い波のうねりの物体のエッジの薄さに現れている。このサーフェイスの置き換えがうまくいくのは、南川が指摘するように海が「遠くと近くで見え方が変わる最たるもの」だからである。海は近くで見れば波の集合体で形成されているといえるが、波の連なりそのものを一つのサーフェイスと捉えることが可能である。つまり、海はバルクを捨象した景色のサーフェイスをヒトの認識に与える以前に、波の連なり自体が一つのサーフェイスになっているからこそ、波の連なりを一つの物体として捉え、そのサーフェイスのみを別の素材に置き換えることができるのである。

しかし、《景体》全体を見ていると、そこにある「海」は黒いサーフェイスのうねりの奥にバルクの存在を感じさせる。《景体》は実際の海よりも、その奥にバルクの存在を強調しているように見える。《景体》がどのようにつくられているのかはわからない。だから、この黒い波のうねりの連続のサーフェイスはその奥に実際にバルクを持つのかもしれないし、そうではないのかもしれない。実際に構造はわからないけれど、《景体》はヒトの認識における物体と景色との関係をかき混ぜるような圧力とともに体験者の目の前に存在している。荒神が言うように目は《景体》と言う「物体として目の前にあるのですが、見えているのは遠くの景色のようなもの」をつくることに成功し、見る者に「不思議な違和感」を与える。なぜなら、《景体》は「景色」を示すサーフェイスのみの特殊な物体でありながら、その奥にバルクを感じさせる通常の物体としても、その存在を主張しているように見えるからである。アーティストユニットの目は《景体》という物体で、私の目から生まれる認識をハックして、作品のことを詳しく知ったとしても、そのように見えてしまうような体験をつくりだしているのだろう。よって、このテキストで行ってみたいのは、目がどのように《景体》を実際につくったかを明らかにすることでなく、《景体》という物体を見た際に私の認識に与えられた不思議さを、目のメンバーの発言を参考にしつつ、本連載で考察してきたバルクとサーフェイスという観点からリバースエンジニアリングしていくということである。

景色と物体とがかき混ぜられたあらたな化合物

南川:『景体』というタイトルは、自分たちに見えない、景色と物体の中間という意味を込めています。3

物体の集積が景色だとしても、景色と物体とを同時に意識に上げることはできない。しかし、《景体》はタイトルの通りに、視点を変えることなく時間差で目の前の黒い波のうねりの物体が景色に切り替わるような状態をつくっている。普段は見ることができない「景色と物体の中間」にあって、景色と物体という二つの状態を否応なく切り替えていくような物体が、見る者の目の前に広がっている。ここで《景体》を作成するために行われた荒神に対する南川の尋問を参考にしてみたい。

南川:荒神が見たいものを引き出すために、僕はいつもしつこく尋問するんです。荒神の言う「景色に近づけない」ということを聞いていて明らかになってきたのは、たとえば、「空に舞うムクドリの群れがどのように景色を認識しているか」みたいなこと。1羽の個体という概念を超えて、何百何千羽もの全体が「一体の生命」のような目線で世界を見るような、そんな景観の捉え方です。それを考えている時に「景色に近づいたり、遠ざかったりする自分の肉体が邪魔なんじゃないか。いっその事、目をちぎって空中に投げてそこから見れたらいい」みたいなことを言ってて。そういった「個体を超えてものを見る」という発想から、鑑賞者の目についてあらためて考えることになりました。4

荒神は「個体を超えてものを見る」例として、最初は「空に舞うムクドリの群れ」を挙げている。ムクドリの群れは遠くから見れば「一体の生命」のように見えるだろうが、そこに放り出された目が最初に見るのは視界を塞ぐように密集したムクドリでしかないだろう。その後、密集したムクドリ全体と一体化した後に、ヒトの目は一体何を見るのであろうか。群れの内部にありつつ、群れそのものになったとき、ヒトの目が見るのは個体の隙間から見える群れの輪郭がつくるサーフェイスなのだろう。群れの内部というバルクからサーフェイスを透かして、外の世界を見る。そして、この群れの輪郭が形成するサーフェイスを群れの外側から見たとき、このサーフェイスが「一体の生命」を形成し、海のような一つの景色として見える。海において、海水が波をつくり、連続する波のうねりが景色としてヒトに認識された瞬間に、波のうねりと海水という個別と景色という全体と不可分な存在となるように、一羽一羽の個体と全体の群れの輪郭も同時に認識できない別個でありながら、連続する存在となっている。ムクドリの群れという景色が地上に広がる景色を見ている奇妙な出来事と、ムクドリの個体が地上の個々の物体を見ているという普通の出来事が同時に成立するということが、ムクドリの群れが景色を見るというときに起こっていることであろう。

しかし、ヒトはムクドリのように個別の物体でありつつ、群れや景色という全体に連続する存在となることは難しい。それは、個別の物体であるという意識が強いからであろう。そこで、荒神はヒトが「個体を超えてものを見る」ために、身体から目を取り出す方法を考えている。実際にはそんなことはできないので想像するしかないが、目だけで物事を見るときに起こる大きな変化は「身体が見えない」ということだろう。目は世界の中に自分の身体を見ることがない見ることがないため、「個体」であることを意識できず、周りの景色の一部であると認識するだろう。この感覚は、夜空を見上げて、星を見つつ、意識を宇宙の果てに持って行ったときに、自分という個体が限りなく小さくなり、消滅してしまいそうな点となってしまうものに近いのではないだろうか。景色と個別の物体という認識のスケールの連続性を保持しつつ、その違いを感じるようになることが「個体を超えてものを見る」ということだと考えられる。

この連載で行ってきた物質をバルクとサーフェイスとに分ける見方は、原子レベルの微視的レベルで一つの物体を見ると、そこには「バルク」と「サーフェイス」と別の言葉が与えられるような異なる性質の領域が広がっていることを意味している。一つのモノの中に異なる名前を与えられる別の領域があり、それが途切れることなく連続しているという点が重要である。微視的レベルではすべてが粒子であり、粒子の塊がある部分では「バルク」と呼ばれ、そこと連続しているが外界と接することで異なる性質を持つことになった部分が「サーフェイス」と呼ばれ、さらにはこれらをまとめた全体が「物体」や「物質」と呼ばれている。粒子の集積として物体を捉える視点から《景体》を見る体験を考えると、私たちの身体も含めて、すべてが粒子の集積でしかなく、私たちと《景体》とを分ける境界もなく、物体と景色とを分ける境界にもなくなっている。粒子の集積という個体を解体してしまう観点から、私たちの認識とともに景色と物体との関係を一度解きほぐし、そこから改めて《景体》の体験を形成していくことで、体験の不思議さを読み解けるのではないだろうか。

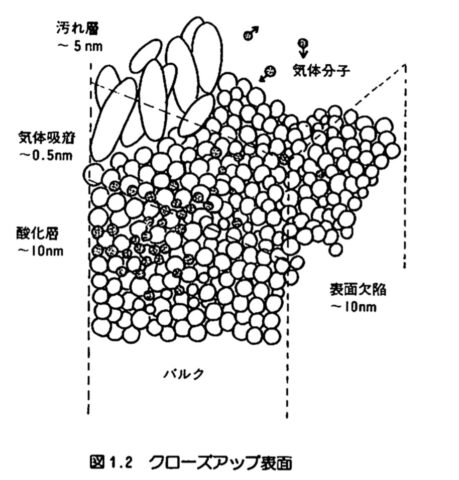

『表面と界面の不思議』、12頁

『表面と界面の不思議』に掲載されている「図1.2 クローズアップ表面」のように微視的スケールで物体を見ると、その物体は私たちが見ているのは異なる様相を見せる。5 それは原子や分子などの粒子の集積であって、サーフェイスは外の環境からの粒子が入り込んでいる領域だといえる。中と外との粒子が入り混じっている領域で、そこで汚れが吸着し、粒子の変化=酸化が起こる。粒子の変化が終わったその先・奥に広がる粒子の集まりが、バルクとなる。つまり、サーフェイスというのは物体の最表面で外部の粒子を受け入れ、内部の粒子と馴染んでいる領域であり、その奥に内部粒子のみで構成されたバルクがあることになる。物体を構成する基本となる粒子はバルクとサーフェイスとで変わらないけれど、外の粒子が入り込んでいるかどうかで、その性質に変化が起こる。

なぜ、外部の粒子が物体に入り込めるかというと、物体というのは「空っぽ」だからである。理論物理学者のレオナルド・サスキンドは次のように物体について書いている。

普通のレンガを考えてみてほしい。その質量はおよそ1キログラムである。「レンガのように硬い」と私たちは言う。しかしレンガは、硬そうに見えてもほとんど完全に空っぽの物体である。十分な圧力をかければ、それらをはるかに小さなサイズに押しつぶすことができる。もし圧力が十分に高ければ、ピンの頭やウイルスのサイズにまでレンガを圧縮することができるだろう。それでもまだほとんど空っぽの物体のままだ。6

レンガをスケールを変えて見ると、そこで私たちが見るのは直観とは異なるが「ほとんど空っぽの物体」なのである。私たちの身体スケールで見ると、レンガは硬く隙間ない表面を持つ物体であったとしても、微視的スケールで見ると隙間だらけの空っぽの物体である。だからこそ、外の環境からの粒子を受け入れるということが起こる。レンガのサーフェイスもまた一つの風景であると言えるだろう。ヒトの身体レベルでは、レンガは一つのモノでしかないが、微視的レベルで遠くから眺めれば、一つの物体ではなく、多くの粒子のうごめいている海の景色のように見えるのではないだろうか。

理論物理学者のカルロ・ロヴェッリは『時間は存在しない』で、身体スケールでは流れているように感じる時間が。量子という微視的スケールでは存在しないことを理論物理学の最新の研究に基づいて考察している。そこでロヴェッリは本考察と関連する「表面」について、以下のように書いている

高い山のうえから見ると、谷は白い雲海に覆われている。そしてその表面は、一点の曇りもなく光り輝いている。そこで谷に向かって歩き始めると、空気は湿り気を帯び、空は青さを失ってぼんやり曇り始める。ふと気がつくと、わたしたちはすでに薄もやのなかにいる。あの雲の輝く表面はどこに行ったのか。消えたのだ。変化は徐々に進み、霧と澄んだ空気とを分かつ「表面」はどこにもない。あれは幻だったのか。いや、遠くから見た光景だったのだ。よく考えてみると、どの表面でも同じことがいえる。ここにある硬い大理石のテーブルも、わたしたちが原子レベルに縮めば、霧のように見えるはずだ。この世界のすべてのものが、近くで見るとぼやける。山は厳密にはどこで終わり、平野はどこから始めるのか。砂漠はどこで終わり、サバンナはどこから始まるのか。わたしたちはこの世界を大まかに切り分け、自分にとって意味がある概念の観点から捉えているが、それらの概念は、あるスケールで「生じている」のだ。7

ロヴェッリに従えば、バルクとサーフェイス、物体と景色という言い方自体も、ヒトが特定のスケールで物体を見たときにだけ現れる状態に対してつけた呼び名ということなる。景色は全体として一つのサーフェイスであるが、同時に物体を集積したものだと考えたけれど、微視的スケールで生じるバルクとサーフェイスとの関係から改めて考えると、景色は物体の集積の手前に見る人の認識が入り込んで、「汚れ層」「酸化層」のようなあらたな層とともにヒトの認識の最前面に形成されるサーフェイスのことだと言えるだろう。そして、普段、景色を見るときには、景色のサーフェイスしかヒトは認識できない。なぜなら、ヒトの認識がモノの集合体に入り込める薄いサーフェイスが「景色」と呼ばれるのであって、その奥にあるモノの集合体のバルクに、ヒトがたどり着くことはありえないからである。ムクドリの群れと同様に、景色というサーフェイスと物体の集合体であるバルクも個体と全体とが不可分で連続的な存在なのだが、そこにはどうしてもヒトというスケールが生じさせる切り分けが生じてしまうのである。

普段の景色を見るという体験では、ヒトは身体の移動や意識を向ける対象を切り替えることで、景色というサーフェイスを形成する個別の物体にたどり着ける。しかし、そこではバルクとサーフェイスとは切り分けられており、一つの連続的存在ではなくってしまっている。だから、そこでヒトが見るのは景色のバルクでなく、かつてバルクだった個別の物体であり、そこで見ているのは物体のサーフェイスでしかないのである。対して、《景体》では海がヒトの認識に与える遠近での印象の違いをうまくつかって、ヒトの認識は景色のサーフェイスの意識を持ったまま、その先に連続するバルクに到達することできるようになっている。ヒトの認識は景色のサーフェイスにいつの間にかに巻き込まれ、霧のようなバルクに取り込まれてしまうのである。8

Bulkhead_&_Nosecone_Of_Orion_Spacecraft_Joined_By_Friction_Stir_Welding 9

なぜ《景体》では、ヒトの認識において、物体の集積のバルクと景色のサーフェイスとが切り分けられることなく、連続した存在となっているのだろうか。ここで、前回のテキストで取り上げた摩擦攪拌接合のようにある適切な条件下では、景色と物体とを攪拌して接合でできると考えてみたい。10 摩擦攪拌接合は適切な圧力と摩擦熱で物体を軟化させて、接合する物体のサーフェイスを破壊し、バルクを剥き出しにしていき、そこに原子レベルでの物体が絡み合った化合物をつくることで接合を行っていくあたらしい接合方法である。上の画像を例にすると、上下に重ね合わされた二つの物体の境界線に当てられた突起(プローブ)が回転しながら、二つの物体のサーフェイスを軟化させて破壊し、その奥にあるバルクもろともかき混ぜることで接合が行われることになる。ここで重要なのは、物体のサーフェイスが攪拌されるときに「酸化層」などの外部の粒子を物体内部に取り込んでいくことであり、さらには、それらが別の粒子と絡み合って、あらたな物体をつくっていくということである。

《景体》の黒い波のうねりの物体は限りなくサーフェイスのみの存在のように薄い存在感を示すことで、ヒトの認識に圧力をかけていく。この圧力もとで、ヒトの認識が黒い波のうねりの物体の上に景色のサーフェイスを重ね合わせ、この二つを攪拌していく。ヒトの認識は景色のサーフェイスをかき混ぜながら奥に進んでいき、黒い波のうねりのサーフェイスをも突き破り、そのバルクへと到達して、そこに景色と物体とが絡み合ったあらたな化合物をつくっていく。黒い波のうねりの物体のバルクは単なるモノの厚みではなく、物体を物体たらしめているものであり、《景体》が示す景色と物体との接合部分では、サーフェイスしか持たない景色に物体の要素を練り込むための材料となっている。つまり、《景体》は、ヒトの認識を取り込んだ景色のサーフェイスと黒い波のうねりの物体のバルクが絡み合っているがゆえに、景色は物体の存在感を持ちながら、景色であり続けるようになっている。

《景体》を《景体》たらしめている黒い波のうねりの物体は、連載の6回目でucnvのグリッチを用いた作品を分析する際に出てきたバルクとサーフェイスとが一つの連続体となっていることを示す「波のようなマテリアル」を物体化したものと考えられるであろう。11 ucnvはグリッチという手法を用いて、離散的でありながら、連続的な表象として「波のようなマテリアル」をつくりだし、一つの表象がデジタルとアナログという二つの状態を示す状況をつくりだしたとすれば、目は「波」をリテラルにマテリアルとして使うことで、ヒトの認識に圧力をかけて、物体を物体たらしめている粒子のバルクと景色のサーフェイスとをかき混ぜて、物体と景色という二つの離散的な状態を連続的に結びつけていく「波のようなマテリアル」をつくっていると考えられる。目がつくりだした「波のようなマテリアル」である奇妙な黒い波のうねりの物体は、摩擦攪拌接合のように圧力をかけられたヒトの認識が物体のサーフェイスを攪拌しながら突き破り、その先にあるバルクとも混じり合って形成されたあらたな化合物なのである。この化合物のもとでは、物体とヒトの認識とは切り分けることできず、徹底的にかき混ぜられて接合された連続的なものになっている。その結果、《景体》を見るという体験は、ヒトの視点では通常は切り分けられているはずの物体と景色とが一つの連続性を示す中で起こるために、その認識に奇妙さが伴うのである。

この連載ではGoogleのマテリアルデザインが示すようにデータと映像とモノとの関係からあたらしいマテリアルが生まれたとして、そのマテリアルにおけるバルクとサーフェイスとの関係を「超臨界流体」や「摩擦攪拌接合」といった物性に関わる事例を参照しながら考察してきた。それは、ハードウェアとソフトウェアやデータと映像とを分けて考えるのではなく、それらを一つの物体におけるというバルクとサーフェイスとの関係で考えることであった。それは結局、ハードウェアとソフトウェア、データと映像を一つのモノとして考えるだけではなく、そこに巻き込まれるヒトの認識も含めて、それらが粒子として結びついた一つの物体のバルクとサーフェイスを考えることだったのかもしれない。だとすれば、「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」というタイトルは、これまでモノの外側からの視点で考えてきたけれど、バルクと結びついた認識というモノの内側からサーフェイスを透かして見える世界についても考えることができるのかもしれない。

- 椿玲子「六本木クロッシング2019展:つないでみる」、『六本木クロッシング2019展 つないでみる』、美術出版社、2019年、26頁

- NO102 目[mé] 『アーティストの細分化が、 これからのアートシーンを活性化させる』【前編】、https://6mirai.tokyo-midtown.com/interview/102_01/、2019年(2020/03/01アクセス)

- 同上URL

- 同上URL

- 丸井智敬・井上雅雄・村田逞詮・桜田司『表面と界面の不思議』、工業調査会 、1995年、12頁

- レオナルド・サスキンド『ブラックホール戦争──スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い(Kindle版)』、日経BP、2009年、位置No. 6862/8448

- カルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない(Kindle版)』、NHK出版、2019年、位置No.1421/2954

- 美術批評家、キュレーターの花房太一は「ディメンションの制作──目 [mé]について」で、波を「微細な視点で見れば、波はただのH2O分子の塊でしかない」と微視的な視点を捉えつつ、《景体》と時間とを絡めた興味深い考察を行なっている。http://hanapusa.com/text/me2019.html、2020年(2020/03/01アクセス)

- The bulkhead and nosecone of the Orion spacecraft are joined using friction stir welding、https://en.wikipedia.org/wiki/Friction_stir_welding#/media/File:Bulkhead_&_Nosecone_Of_Orion_Spacecraft_Joined_By_Friction_Stir_Welding.jpg、2010年(2020/03/01アクセス)

- 水野勝仁「連載第8回サーフェイスから透かし見る👓👀🤳 「デスクトップ上の正しい角度」で描かれたカーソルがつくるあらたな加工物」,https://themassage.jp/archives/13078、2019年(2020/03/01アクセス)

- 水野勝仁「連載第6回サーフェイスから透かし見る👓👀🤳 「バルクとサーフェイスとを含む「波のようなマテリアル」」,https://themassage.jp/archives/11706、2019年(2020/03/01アクセス)

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。