前回はucnvの「グリッチ」を用いた作品とビデオアーティストの河合政之の『リフレクション—ヴィデオ・アートの実践的美学』とを合わせて考えながら、バルクとサーフェイスとが「波のようなマテリアル」を構成していることを示した。スマートフォン以後、私たちはデータが正確につくる映像を見るだけではなく、タッチパネルを介してデータに触れるようになり、データのフィードバックに介入するようになった。その結果として、〈データと視〉と〈データと触〉という二つのループの重なり合い、互いの領域にはみ出しつつ形成する「波のようなマテリアル」というアナログを模した連続体が形成されるようになったのである。

〈データと視〉と〈データと触〉のフィードバックループ

この〈データと視〉と〈データと触〉という二つのループの重なり合いがつくる「波のようなマテリアル」を考えるために、ucnvの《Volatile》の「光るグラフィックス展2」ヴァージョンとグループ展「フィジークトス」に出品された《U1:Supercritical》を考えてみたい。ucnvは《Volatile》の「光るグラフィックス展2」ヴァージョンと《U1:Supercritical》との関係を次のように考えている。

正常と非正常を併置する手法を昨年から継続して試みているのだけど、光るグラフィック展2の作品がその手法の一つの終着点だとすれば、フィジークトスに出す作品はその手法のオルタナティブな解となると思う。終末世界とパラレルワールドのような関係。1

ucnvがツイートするようにこれら二つの作品を考察することで、「波のようなマテリアル」という映像のサーフェイスから連なるデータのバルクの形態の多様性が見えてくるはずである。そして、バルクとサーフェイスとが形成する形態の異なるあり方は、モノと映像とデータの関係のあたらしいあり方も見せてくれると考えられる。

「波もどき」を形成したバルクが持つ「モノ」らしさ

タッチパネルを全面に用いたスマートフォン以後のヒトとコンピュータとのあいだのインターフェイスでは、デジタルデータが正確にイメージを形成する〈データと視〉とヒトがデータに触れているような感覚を形成する〈データと触〉といつ二つのループが重なり合っている。そして、ヒトの曖昧な触覚と結びついた〈データと触〉がデジタルデータの処理に基づく正確な〈データと視〉のループにねじれをつくりだし、ディスプレイの真っ平らな平面の向こうに「波のようなマテリアル」を生成している。「波のようなマテリアル」は、ヒトにモノではないけれど、モノのようなデータに触れているような感覚を与える。しかし、「波のようなマテリアル」を構成するデータのバルク自体は、通常、インターフェイスを形成するディスプレイ、トラックパッドといったコンピュータ側のサーフェイスと網膜や皮膚といったヒト側のサーフェイスとのあいだで、〈データと視〉と〈データと触〉というかたちでやり取りされているため、触れることも見ることもできない状態に置かれている。コンピュータのサーフェイスとヒトのサーフェイスとが一つのインターフェイスを形成して、そのあいだは限りなく接するように近づくのだが、互いのサーフェイスを超えて、その奥には入り込めない状態になっているのである。

けれど、ucnvの《Volatile》で、正常の映像との対比させられたグリッチが映像が見せる「離散はキャンセルされてピクセルとフレームは引きずられるように溶け出して、およそデジタル=離散らしくない様相2」は、映像のサーフェイスと連続するデータのバルクがそこにあり、映像とデータとがアナログ的に連続する存在を見ているという感覚を見る者に与える。なぜなら、グリッチはサーフェイスを「波」のように唸らせ、データの存在に厚みを持たせてバルクを強調するがゆえに、ヒトがコンピュータのサーフェイスを乗り越えて、その奥のバルクに触れているような感覚になり、サーフェイスにあらたな見え方を与えられるからである。それは、インターフェイスを構成するヒトとコンピュータとの二つのサーフェイスに衝撃を与え、二つの存在を繋いでいくように相互貫入させることである。そして、このサーフェイスの相互貫入によって、ディスプレイの奥に映像とアナログ的に連続するバルクとしてのデータがつくる「波のようなマテリアル」が顕現するのである。

しかし、「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》は、正常の映像とグリッチの映像とを「記録映像」というフォーマットで一つのサーフェイスにまとめることで、グリッチした映像が示す「波のようなマテリアル」を、一度破棄しているように見える。なぜなら、正常の映像とそのディスプレイ、非正常の映像とそのディスプレイ、さらにそれら二つのディスプレイが掛けられた壁とが一つの映像に置き換えられているからである。「記録映像」というフォーマットがつくる映像のサーフェイスが、その奥にあるデータの塊であるバルクを見る者から遮断している。ucnvは正常の映像とグリッチの映像とを併置することで、サーフェイスの奥にあるバルクの存在を顕示してきたのだが、今回の「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》では、同じ手法を使いながら、逆に映像をバルクに触れるための経路を遮断するためのサーフェイスとして示しているように見える。ディスプレイに表示されているのは一つの映像でしかなく、その奥にあるバルクは座標データと色データの塊として自らとだけ触れ合っているだけのようである。

ucnvは「記録映像」というフォーマットを使って、私たちをサーフェイスしか見ることができず、バルクに触れることができない状態に置いたのだろうか。いや、一度現れた「波のようなマテリアル」は簡単には消え去らない。「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》は、見ることも触れることもできないデータが「波のようなマテリアル」を介して、「モノ」らしさ持つようになっていることを示しているのである。

「光るグラフィック展2」でのぼくの作品は、作品がマウントされた壁だ。んで、バーチャルではその壁の存在はリジェクトされている。壁とは…? 3

「展示風景より。谷口暁彦《まちぼうけ》(2019)」のucnv《Volatile》部分の拡大 https://bijutsutecho.com/magazine/review/19609

ucnvが「壁」に言及するように、「光るグラフィックス展2」に展示された「記録映像」フォーマットの《Volatile》は、一つのデータのバルクがそれぞれ正常の映像、グリッチの映像、壁という三つの擬似的なサーフェイスををつくっているけれど、バルクがダイレクトに連続しているのはそれらをまとめた一つの「記録映像」というサーフェイスである。「記録映像」となる前の《Volatile》は、正常の映像、グリッチの映像、壁がそれぞれ個別にバルクとサーフェイスとのダイレクトの繋がりを持っていた。正常の映像とグリッチの映像は、データと映像というかたちで、壁は物質的に文字通りバルクとサーフェイスというかたちである。しかし、「記録映像」フォーマットの《Volatile》は、これらの正常の映像、グリッチの映像、壁が持っていた個別性を融解して、一つの「映像」のサーフェイスと対応する一つのデータのバルクにしてしまう。だから、「光るグラフィック展2」の展示空間を仮想化した谷口暁彦の《まちぼうけ》で示された《Volatile》のように二つの映像のあいだの「壁」を消し去ることはできないはずなのである。さらに、《まちぼうけ》では、「壁」だけでなく、「ディスプレイ」も消去されて、「正常の映像」と「グリッチの映像」が、ヴァーチャルの壁と一体化したように展示されている。このような作品の変換ができるのは、谷口が正常の映像、グリッチの映像、壁をそれぞれディスプレイのフレームに囲まれた三つのバルクとサーフェイスとの組み合わせとして個別に捉えていたからである。しかし、ucnvは「ぼくの作品は、作品がマウントされた壁だ」とツイートするように、壁を個別の存在ではなく、作品そのものだと考えている。このucnvのツイートは「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》においては、全体と部分という関係は成り立たないことを示している。つまり、それは文字通りのモノの「バルク」と「サーフェイス」のように一つの存在のなかで連続的にデータから映像、映像からデータへと変わってしまうものであり、映像は外界との接触面としてのサーフェイスであり、それはデータというバルクの性質が変化したものなのである。

しかし、例えば「壁」の部分を選択して、そこだけ色を変えられるのだから、「壁」という部分はあると言えると指摘する人はいるだろう。確かにこのアプローチで「壁」という部分があるということは有効であり、サーフェイスの変化がバルクの変化に対応してもいるけれど、そこではバルクとサーフェイスとのアナログ的な連続性が破棄されていて、私たちはサーフェイスと触れ合っているにすぎない状態になっている。対して、「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》はサーフェイスレベルで操作可能な「記録映像」のように見えながら、グリッチ映像特有の性質を持ち、見る者にサーフェイスにおける操作レベルのデータとの触れ合いを突破させて、その奥に閉じ込められているデータのバルクに直に触れさせるのである。

このグリッチ映像が見る者に与えるバルクに直接触れているような感覚は、私が「光るグラフィックス展2」に展示された《Volatile》を見ているときに、「映像の特定の箇所だけをグリッチさせることは可能なのか」という疑問に変わり、私にひどい異物感を与えた。なぜなら、カメラの前に存在する多様な個別性を一つの映像とデータとの対応に変換してしまう「記録映像」フォーマットに収まっていても、バルクとサーフェイスとのアナログ的な連続性を強調して存在の個別性を強調するグリッチ映像はその個別性を維持しているはずだと、私は思い込んでいたからである。そして、グリッチ映像を扱い続けてきたucnvならきっと映像の特定の箇所だけをグリッチさせることは可能であり、今回の作品のように「記録映像」というフォーマットであったとしても、グリッチの映像と対応するデータだけがバルクのなかで他と異なる塊になっていると考えたのである。ここまで考えたときに、「記録映像」にフォーマットされたグリッチ映像は「およそデジタル=離散らしくない様相」をデジタルビデオカメラで記録した一つの映像であって、グリッチの映像と連続するバルクが記録されているわけではなく、「記録映像」フォーマットでは正常の映像、グリッチの映像、壁とがそれぞれ固有のバルクから切り離されることではじめて、すべてが統合された一つのバルクと一つのサーフェイスの連続体になっていることに気づいたのである。このとき、サーフェイスはバルクを遮断する役割を持つ部分ではなくなり、バルクと連続する全体となると同時に、バルクとサーフェイスとの連続体である「波のようなマテリアル」が顕になり、記録としてのデジタル映像全体が波立ち、作品が映像とデータとに分けることができない一つの「モノ」のような存在になっていると感じられたのである。グリッチ映像という個別のものから作品に感じていた異物感が作品全体へとシフトして、一つの異物として存在するようになったのである。

映像とデータとに分けることができない一つの「モノ」のような存在として「波もどき」が現れる

ここで顕になる「波のようなマテリアル」を形而上学者の加地大介が思考実験で生み出した「波もどき」として再度、考えてみたい。加地は『もの───現代的実体主義の存在論』で、通常はあまり「もの」とは考えられていない現代物理学の素粒子などの微粒子を「もの」として擁護するために「波もどき」という存在をつくりだしている。

このような事情は、次のような「波もどき」の思考実験によって再確認できるかもしれない。ここでの「波」としては、水が媒質の働きをする通常の海の波のようなものを想定したうえで、波のいくつかの山のうち特定の一つの動きに着目することとする。すると、通常の波は、媒質としての海水の移動を伴うことなく、海水の盛り上がり部分がただ移動していくだけなのであるが、波もどきの場合は、どういうわけか、平坦な海水表面上を、通常の波の盛り上がり部分と同じ形をした海水の塊が、その形を維持しながら実際に移動していくと考えよう。

この場合、この波もどきはあきらかに「もの」である。そしてそれが有する運動エネルギーがもたらす効果は、通常の波の特定の盛り上がり部分の運動エネルギーがもたらす効果と本質的に変わるところはないだろう。だとすれば、そのような盛り上がり部分には、状態というよりは、波もどきと同様の「もの」としての資格を認定してやるべきであろう。結局、媒質の機能はエネルギーの伝達にあるのであって、エネルギーが伝達されている限り、媒質そのものが移動していようがいまいが、本質的には変わりないとも言える。そして、G・ペルッツィらが主張しているように、素粒子を初めとする微粒子とは、結局のところエネルギー(と運動量)のパケットであると考えるならば、媒質の有無に関係なく、微粒子は、状態というよりは一種の「もの」であるということのみならず、それらが没個別的であるということも納得できるであろう。4

「波もどき」の思考実験のように「記録映像」としてフォーマットされたサーフェイスの上をグリッチされた映像という塊が一定の範囲だけで実際に移動していると考えてみる。そうするとグリッチの映像を示すサーフェイスの奥にだけ、特定のデータのバルクとしての厚みを持つことになる。そのように考えると、正常の映像や壁の箇所の映像も同じようにデータのバルクとともにあることになる。グリッチの映像は荒れた波のようにバルクが大きく盛り上がった「波もどき」であり、それ以外の正常の映像、そして、壁の映像もまた凪いだ「波もどき」としてそこにある。ディスプレイはデータのバルクから連続する映像のサーフェイスを表示していて「波のようなマテリアル」を形成しており、それは「波もどき」と同様に「モノ」としての資格を認定されるべき存在となっている。しかし、「波もどき」は、微粒子を「モノ」として捉えるための思考実験であるから、ここで個別の「波もどき」を映像とデータとの組み合わせの「パケット」に戻すと、正常の映像、グリッチの映像、壁の映像は一種の「モノ」らしさを認定されて、映像とデータとに分けることができない一つの「モノ」のような存在として「波もどき」が現れる。そして、正常の映像、グリッチの映像、壁の映像といった三つの「波もどき」は互いに隔絶した個別のモノではなく、バルクとサーフェイスの連続体がつくる一つの「波のようなマテリアル」の三つの別の見え方なのである。これら三つの映像は「正常」「非正常」「壁」といった存在の個別性と連続したバルクを消失した状態で、一つのバルクに集約されて別のあり方で「モノ」らしさを付与されている。個別性を失ってもなおモノのように個別のバルクを見る者に想定させて存在し続けるデータは、量子などの微粒子と同様に「モノ」らしさを持っていることを示していると考えられる。

「超臨界流体」となりサーフェイスを包含するバルク

次に、グループ展「フィジークトス」に展示された。《U1:Supercritical》を見てみたい。この作品の説明を兼ねて、小鷹研理のレビューを引用したい。

ucnvの作品では、ストライプ柄の衣装を着た2人の女性がダンスに興じている映像が、左右2体のディスプレイで同時に再生されている。一見してわかることだが、右側のモニターの演者の衣装にのみ激しいハレーションが発生している。両者の画面を注意深く見比べてみると、左の基準となるオリジナルの映像に対して、右の映像には、おそらくは映像再生機器を光学的に介在させたのと同型的な画像劣化の処理が一律に施されており、その作用が縞模様の衣装領域にのみ選択的にハレーションを引き起こしたであろうことが推察される。

さて、こうした対比によりこの作品は、カメラを回す計測者の意図とは独立に鎮座する電子機器そのものの物理的配列を主題化することに成功している、とひとまずはそのように言えるかもしれない。他方で、そうした意味的な理解を越えてなお見るものを否応なく揺さぶるのは、ハレーションの喧騒に対する強烈な異物感と、それに付帯するある種の既視感のほうである。

実際、この異物感はまず隣のオリジナルの映像の中の衣装に飛び火し、さらにはディスプレイをも飛び越え、床に投げ出された(演者が着衣していたものと同じ)ストライプの生地にまで投射される。つまり、ここで掘り起こされているのは、電子機器などを通さなくともあの冷徹な配列に対して潜在的に異物感を抱いていた、我々の視覚系という名の計測器、その器の手触りである。5

ucnv《U1:Supercritical》

ここで小鷹が「我々の視覚系という名の計測器、その器の手触り」という視覚と触覚とを混ぜ合わせた表現をしていることに注目したい。しかも、この言葉はディスプレイを一つのサーフェイスとして起こる〈データと視〉と〈データと触〉のフィードバックループを飛び越して現れる「床に投げ出された(演者が着衣していたものと同じ)ストライプの生地」という実際のマテリアルにも適用されている。ucnvは〈データと視〉と〈データと触〉のフィードバックで生じる「波のようなマテリアル」に「縞模様の布」というモノを掛け合わせるように、縞模様を表示するディスプレイに縞模様の布を掛けている。バルクとサーフェイスとがつくるディスプレイ内の縞模様という「波のようなマテリアル」を、ヒトの視覚系を経由して、ディスプレイ外に引っ張り出しているとも言えるし、その逆を行っているとも考えられる。

小鷹のレビューで考えたいのが、「異物感」がディスプレイのフレームを超えて、非正常の映像から正常の映像へと飛び火し、さらには、映像という存在を飛び越えて、モノとしての布にも投射されるという点である。ucnvは《Volatile》で、正常の映像とグリッチ映像とを併置したけれど、それらのあいだで比較が行われていたとしても、相互にフレームを飛び越えるということはなかった。それは映像のサーフェイスから連続するバルクがディスプレイのフレーム内に留まっている状態にあったからであろう。バルクとサーフェイスとがつくる「波のようなマテリアル」はフレームに寄せては返すを繰り返しながら、フレームを飛び越えることができない状態にあるというのは常識的に考えれば、納得するところである。しかし、《U1:Supercritical》では、そのフレームが飛び越えられてしまっている。

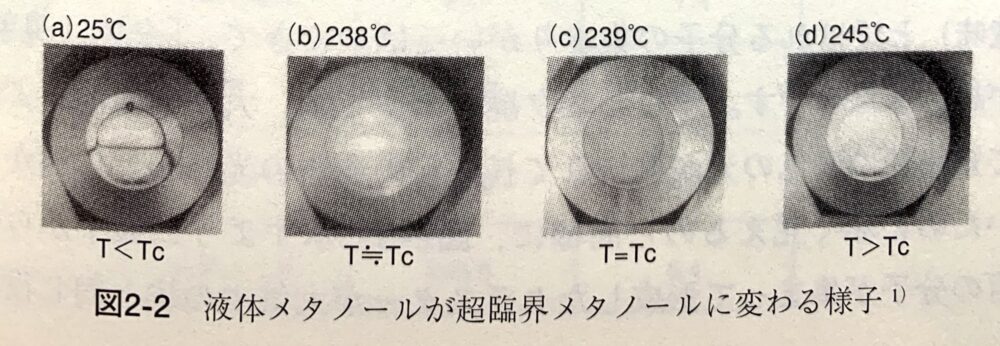

このことを考えるヒントは《U1:Supercritical》というタイトルにある。《U1:Supercritical》というタイトルについて、ucnvは「超臨界状態、たとえば気体でも液体でもあるような状態を示している6」とツイートしている。もう少し詳しく「超臨界状態」について見てみたい。超臨界状態における気体でも液体でもあるようなものは「超臨界流体」と呼ばれる。

超臨界流体は「濃い気体状の溶媒」です。わかったような、わからないような表現ですね。溶媒と言えば液体が通り相場です。広く解釈しても、溶けている固体まででしょう。気体状の溶媒と言われてもしっくりきません。それは「溶媒は物質を溶かすもの」という定義に合わないからです。ここで重要なのが「濃い気体」という点です。凝縮して液体にならないように、加熱しながら気体を圧縮すると、液体に近い大きな密度を持つ「濃い気体」ができます。この「濃い気体」は、私たちの今までの常識とはかなり違った気体です。例えば、液体のように物質を溶解することができます。一方で、本性は気体なので、流動性や浸透性は抜群ですし、表面張力もありません。まるで通常の気体と同じように狭い隙間にも平気で入っていきますし、温度の差があればすぐに対流します。これが固体、液体、気体と並んで、物質の第4の姿と言われている超臨界流体です。7

《U1:Supercritical》では映像とモノ、映像とデータといった異なる状態として存在したものが同時に存在できる「超臨界流体」という「物質の第4の姿」として存在するようになっている。だから、映像の縞模様とモノとしての布の縞模様とが同時に存在していて、フレームを超えて混じり合っているのである。そこではバルクとサーフェイスという連続性もまた別の状態を示すようになる。

超臨界流体のはなし、p.15

さらに温度を上げて、臨界温度239℃の時の写真が(c)です。液体と蒸気の密度が同じになって両方の区別がつかず、完全に混じり合った状態になります。その結果、気液の界面が完全になくなっているのがわかります。この点が臨界点であり、この時の温度を臨界温度、圧力を臨界圧力といいます。8

ucnv《U1:Supercritical》

「超臨界流体」では気体と液体のあいだにある気液界面が消失して、気体と液体とが完全に混じり合っている。ucnvの《U1:Supercritical》では、どのようなインターフェイスが消失しているのであろうか。それは「ディスプレイ」であろう。壁に掛けられたり、スタンドに設置されたディスプレイは「ディスプレイ」として、そのフレームで映像を示し、世界を区切っている。しかし、床に置かれたディスプレイにはストライプの布がかけられていて、フレームによって世界を区切りながらも布によってその一部は隠されている。ディスプレイは「ディスプレイ」であることはやめないが、掛けられた縞模様の布がフレームを無効化するように垂れ下がりながら、ディスプレイの縞模様と布の縞模様が示す視覚データがヒトの網膜というサーフェイスを刺激を与える。このとき、ディスプレイのフレームは布によって無効化され、二つのモノの重なりが強調されている。この縞模様の重なりの強調という圧力において、ディスプレイのサーフェイスと布のサーフェイスとの重なりがつくる一つのインターフェイスは臨界点を突破して、ヒトの網膜というサーフェイスを巻き込む形で消失していき、ディスプレイの縞模様と布の縞模様は別々のままで完全に混じり、ヒトのサーフェイスと相互貫入して、あらたな「異物」をつくりあげるのである。

二つのモノのあいだのインターフェイスがなくなるということは、それぞれのモノのサーフェイスがなくなるということである。それに伴い、臨界点を超えたバルクがサーフェイスを包含して空間を均一に満たすようになる。そこでは「反応物同士や反応物と触媒の間の出合いのチャンスが飛躍的に増えるので、反応速度や収率が急激に増加するといった現象が起こり9」、あたらしいモノがつくられている。このあたらしいモノ=超臨界流体となって混じり合って、サーフェイスを包含した剥き出しのバルクが見る者の視覚に与えられ、「異物」を構成するようになる。そこでは、映像とモノという別々のサーフェイスで遮断されていたバルクがサーフェイスを包含して、異なるバルクが感覚データとして均一に混じり合い「波」というかたちもなくし「空間を満たすマテリアル」となって存在している。そこでは、〈データと視〉と〈データと触〉とが混じり合い互いのサーフェイスを消失し、見ることと触れることが接するインターフェイスも消失して、データを見ることが触れることになり、データに触れることが見ることになるように混じり合っている。サーフェイスを包含して剥き出しとなったバルクが感覚データとして空間を満たすのである。ディスプレイの縞模様と布の縞模様は重なり合い、混じり合い、「超臨界流体」の状態でヒトに伝えられる。そこではバルクがサーフェイスを包含して剥き出しの状態になっているから、映像とモノとのインターフェイスが消失してしまっている。その結果として、視覚データと触覚データとが均一に混じり合っている元来のモノと酷似した「モノ」が存在することになる。しかし、そこにあるのはこれまでのモノではなく、モノと映像とデータとが混じり合ったあたらしい「モノ」となっている。このあたらしい「モノ」は、いわば常識的にはモノとは思えない「超臨界流体」であり、素粒子に「モノ」らしさを認定する「波もどき」を経由した「モノ」であるから、それを体験するヒトに「異物」を与えるのである。

データがモノらしさを持ったから、映像のサーフェイスとデータのバルクとが「波のようなマテリアル」を構成するようになったのであり、そのパラレルワールドとして、映像とデータとが均一に混じり合う「超臨界流体」という状態でバルクがサーフェイスを包含した「空間を満たすマテリアル」が生成されている。このように、ucnvの《Volatile》の「光るグラフィックス展2」ヴァージョンと《U1:Supercritical》は、モノと映像とデータと混ぜ合わせたあたらしい「モノ」が生まれていることを示している。それは、私たちが映像とデータとの連続体を慣れ親しんだ元来のモノのように扱い始めたことを示すのである。

- https://twitter.com/ucnv/status/1100044092086472704 (2019年7月6日アクセス)

- ucnv「二個の者が same space ヲ occupy スル」をめぐって」、https://note.mu/ucnv/n/n58420fc45ee3、2018年(2019年7月6日アクセス)

- https://twitter.com/ucnv/status/1106223522785837057(2019年7月6日アクセス)

- 加地大介『もの───現代的実体主義の存在論』、春秋社,2018年,300-301頁

- 小鷹研理「私たちの計測器、その手触り。小鷹研理評「フィジーク トス」展」、https://bijutsutecho.com/magazine/review/19576、2019年(2019年7月6日アクセス)

- https://twitter.com/ucnv/status/1115983882669576192 (2019年7月6日アクセス)

- 佐古猛,岡島いづみ『超臨界流体のはなし』、日刊工業新聞者,2006年,7頁

- 同上書、16頁

- 同上書、86頁

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。