2008年にマリサ・オルソンが言った「ポストインターネット」という言葉はもともとオンラインとオフラインとを等価値に扱うというあたらしい感覚を示すものであったけれど、今では単に「インターネット以後」という時代区分を示すのみになっている。それはインターネットを身近にしたスマートフォンの普及とともに、ネットとリアルとを等価値に扱うという意識自体がもはや当たり前になってしまったからだろう。「ポストインターネット」が持つ意味は陳腐なものになったけれど、去年まではこの言葉自体はアート界のバズワードとして機能していたし、日本ではそのピークを迎えていたと思われる。そして、2016年には「ポストインターネット」という言葉も聞かなくなるだろう。そのような状況のなかで、この連載は「ポストインターネット」という言葉に「ヒトの認識のアップデート」をかけて開始されたのであった。

今回は、ポストインターネットにおいて、なぜ「ディスプレイ」が作品のメディウムとして重要となるのかを、渡邊恵太の『融けるデザイン』を手掛かりに考えていきたい。その前に、ポストインターネットの作品で起こっているモノと画像データとの融合について示したい。

ディスプレイで融合するモノと画像データ

ポストインターネットと呼ばれる作品の特徴を考えるために、まずはブライアン・ドロイクアー(Brian Droitcour)によるポストインターネット・アートについて批判的なエッセイの一節を引用したい。ドロイクアーの指摘は批判的ではあるがゆえに、ポストインターネット・アートの特徴を具体的によく捉えたものになっている。

ポストインターネット・アートはオンラインでよく見えるオブジェクトをつくることである。オブジェクトはギャラリーの真っ白な空間(記録画像を載せるブラウザの真っ白い領域と重なる)のなかで明るい光のもとで撮影され、眼に飛び込んでくるような高いコントラストと色合いになるようなフィルターがかけられる。

(中略) ポストインターネット・アートは、洗濯洗剤がコマーシャルでよく見えるようにブラウザでよく見える。洗濯洗剤がコインランドリーでは魅力的ではないように、ポストインターネット・アートもギャラリーでは輝いていない。作品のまわりを周りながら観るのは退屈である。それは実のところ彫刻ではない。空間を活性化しない。ポストインターネット・アートの作品はしばしばその正面がカメラのレンズに向けて整えられている1。

確かに、ポストインターネットのアーティストたちはPhotoshopなどで制作した画像データや、インターネットに溢れる画像データを物質的作品としてギャラリーに設置し、その作品を再度画像データにしてインターネットにアップロードし、画像データとして加工された作品がブラウザで見られることまでをひとつの作品サイクルとしていることが多い。この作品サイクルに対して、ドロイクアーが指摘するようにオンラインで拡散していく画像に比べると、ギャラリーなどの物理空間に置かれる作品に肩透かしをくらうと考える人が多いかもしれない。しかし、ポストインターネットのアーティストは単に物質的作品を見栄え良く画像化して、注目を浴びるためにだけにインターネットにあげているのであろうか。

「ポスト・インターネットにおけるイメージ・オブジェクト」で、アーティ・ヴィアカント(Artie Vierkant)は「ポストインターネット」について以下のように書く。

本稿の文脈では、ポスト・インターネットという用語はとくに、現代という時点=契機[モーメント]の産物と定義される。作者性が同時に複数の場所に存在する[ユビキタス]ものとなり、注目が貨幣へと発展を遂げ、ネットワーク化された文化の中で物理的な空間が崩壊し、デジタル素材を無限に再生産し変化させることが可能になった、そんなモーメントが生み出したのがポスト・インターネットなのである2。

ヴィアカントもネット上で注目を浴びることの重要性を書いているので、ドロイクアーの指摘も一理あるということだろう。しかし、その後に続く「ネットワーク化された文化の中で物理的な空間が崩壊し」という記述を読むと、ポストインターネットの作家が物理空間を軽視しているというよりは、物理空間そのものの価値がこれまでに比べて下がっているために、ネットを利用しているとも考えることができる。そこで、エッセイが示した理論を作品化した《Image Objects》(2011- ) から、インターネットにおける物理空間の崩壊について考えてみたい。

《Image Objects》(2011- )は、Photoshopで制作されたカラフルなグラデーションのレリーフをギャラリーに展示し、その記録画像を再びPhotoshopで加工して、インターネットにあげることをひとつのサイクルにした作品である。私は《Image Objects》をインターネットでしか見たことがなかった。Photoshopで加工された画像がギャラリー空間全体をピクセルに変換し、物理空間の奥行を喪失させていることに強い興味を覚えた。そして先日、ついに物質的作品をギャラリーで見る機会を得た。物質的作品を見れば見るほどどうしてもネット上の加工された画像と比較してしまい、作品と空間そのものが「色情報」として一元的に扱われていないことに、どこか物足りなさを感じた。かといって、作品体験全体が退屈ということではなかった。眼の前に物質的作品を見ているときに、加工された作品画像がするすると意識に入り込んでくるのはとても新鮮な体験であった。この体験から言えることは、物質的作品を見ているとネット上の画像データが意識され、画像データを見ていると物質的作品とそれを取り巻く物理空間が意識されるために、《Image Objects》において物質的作品と画像データを単体で見ることが難しいということである。

Artie Vierkant, Image Objects

Artie Vierkant, Image Objects

《Image Objects》はこれまで絶対的な基準であった物理空間をインターネットによって相対化していく。ヴィアカントは「物理的な空間が崩壊」と書くけれど、実際には物理空間は崩壊していない。もし物理空間が崩壊していたら、私たちはいまどこにいるのかということになる。けれど、インターネットによって物理空間が相対化され、その絶対性が崩壊したとは言えるであろう。物理空間の絶対性が崩壊したなかで、インターネットの画像データと物理世界のモノとを融合していく認識をつくりあげることが、《Image Objects》に代表されるポストインターネットと呼ばれる作品のひとつの目的となっている。作品はモノと画像データとのあいだを行き来しながら、モノと画像データというこれまで相反するとされていた要素を見る者の意識のなかで融合していく。だから、ドロイクアーの批判はギャラリーに置かれた作品を単体として見た体験としては的を射ているかもしれないが、物理世界での体験とインターネットとを分けている時点で、作品にモノと画像データとが同時に存在するということを捉え損ねていると言える。ポストインターネットの作品はモノと画像データとを融合させ、ふたつが属する物理世界とデジタルな領域の特異さをそれぞれ浮き彫りにしていくのである。

Artie Vierkant, Image Objects

Artie Vierkant, Image Objects

ここでもうひとつ考慮にいれなければならないのは、インターネットがいまのところピクセルで埋め尽くされたディスプレイで具現化されているということである。言いすぎかもしれないけれど、現時点では、ディスプレイがなければ、ヒトはインターネットをほとんど体験できない。ヴィアカントの《Image Objects》も、インターネットに接続されたディスプレイがなければ体験できない作品である。この事実は当たり前すぎで意識にのぼらないことが多い。しかし、インターネットとディスプレイとは切っても切れない関係にあることを忘れてはならない。だから、ディスプレイが変われば、インターネット体験そのものも変化するのである。谷口暁彦は次のようにインターネットとディスプレイについて語っている。

ポスト・インターネットというシチュエーションが生まれてくる背景として、インターネットが特別なものではなくなったということと、iPhoneのような端末の小型化がありますね。ダイアルアップというイニシエーションを経て、潜水艦の窓みたいに重厚なCRTを通じて覗く異世界だったのが、常時接続され、ポケットに入るようになり、日常生活の一部になった。身につけられるということは、メールやメンションが届くたびに身体がネット経由のバイブレータで刺激されるという身体性にもつながります。また、画面が薄い板状で、触って操作できるということは、向こう側を覗く窓(Windows)から、いまここにある物質っぽさを強く感じさせますね3。

インターネットが当たり前になるためには、ディスプレイがポケットには入る必要があったのであり、小さくなったディスプレイはモノっぽくなりつつある。ディスプレイはもともとコンピュータの演算処理に基づくデータを最も自由に扱える装置であったけれど、スマートフォン以後にはセンサーを備えて、石やプラスチックなどの物質と同じように物理法則の影響も受けるようにもなり、その性質を大きく変化させつつある。谷口は《思い過ごすものたち》(2013- )《滲み出る板》(2015)といった作品で、ディスプレイを通したデジタルと物理世界との境界のあり方を示そうとする。ポストインターネットの作品は、確かにインターネットとともにある作品のあり方を模索している。同時に、それはスマートフォン以後のディスプレイとともに変化していく作品のあり方も探っている。ポストインターネット的な作品はモノを画像データ化し、それらをディスプレイというフレームを用いたさまざまな手法で融合させることで、ヒトの認識に揺さぶりをかけてきているのである。

ディスプレイの外にひろがるアニミズム

ここでインターネット以後のモノとデータとの関係を示した渡邊恵太の『融けるデザイン』を参照したい。なぜなら、渡邊の試みは、ポストインターネットの作品が示すディスプレイでのモノと画像データとの融合の先にあるアニミズム的状況を提示するからである。

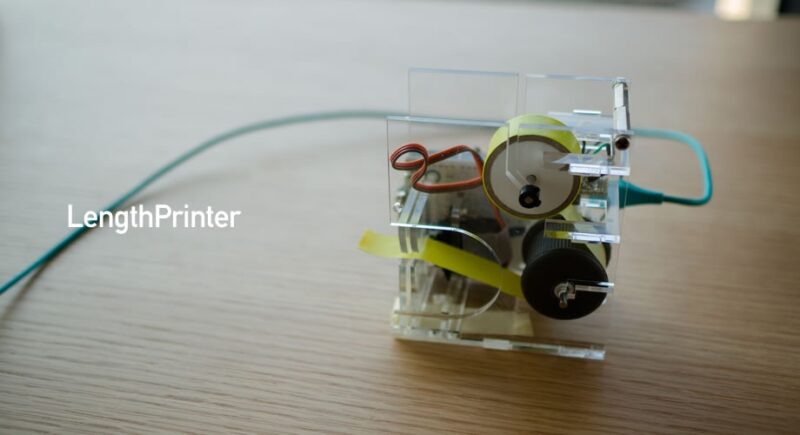

渡邊はインターネットを前提としたデザインにおいて、インターネットに上げられた物理世界の実体や現象に関する膨大なデータをモノとして具現化することが必要だと考えている。この考えに基づいて渡邊が設計したのが、量らなくて済むスプーン「smoon」(2011)、長さを実体化する1次元プリンタ「LengthPrinter」(2012)、情報と道具を一体化する「Integlass」(2014)である。これら3つの道具はそれぞれの方法でインターネット上にある「5cc」や「10cm」といったデータをモノとして具現化してくれるものである。例えば、「LengthPrinter」では家具の実寸データが直接テープカッターに送られ、ヒトがテープを引き出すと自動的にその長さでテープがカットされることで、ネット上のデータが「テープの長さ」として具現化されていく。渡邊はこれらの道具を制作するきっかけになったインターネットの問題点を次のように指摘している。

インターネットのインターフェイスを考えるとはどういうことだろう。ブラウザでは何が問題なのであろうか。ブラウザで検索して情報が得られて便利で、それ以上に何があるというのだろうか。けれどもブラウザには大きな欠点がある。それは、画面の中の「情報」でとどまっている、ということだ4。

渡邊は「画面の中の『情報』でとどまっている」という状況を打破するために、データをディスプレイから解放して、モノに直接入力してしまう。ここで行われているのは、コンピュータによる「作業の自動化」ではなく、ヒトとコンピュータとが協働してインターネット上のデータをモノ化していく「データの具現化」である。3つの道具で起こっている「データの具現化」は、データをインターネットやデジタルから引き離し、体積や長さをもつモノに変換して、データとモノとが融合する状態をつくる。道具によって具現化されたモノ自体は、10cm のテープ、10g の砂糖、100cc の水といったようにこれまでのモノと変わりないように見えるが、それはインターネット上のデータと直結したモノになっている。これらの道具はモノをこれまでのようなモノ単体ではなく、インターネットのデータと融合したモノとして認識しなければならないと、モノに対する認識を変更するようにヒトに迫ってくるのである。

Keita Watanabe, smoon

Keita Watanabe, smoon

渡邉が示した「データの具現化」によってつくられるデータとモノとが融け合う状態は、デザインとアートという領域に関係なく、これまでディスプレイにとどまらざるを得なかったデータをモノとして物理世界に解き放つというあらたな状況を引き起こす。そして、この状況はヒトの行為を最小化していくであろう。「smoon」や「LengthPrinter」は、掬う量や引っ張りだすテープの長さを気にすることなく、ただ砂糖を掬えば、テープを引き出せば、必要とする量を得ることができる。そうなるとヒトは何も考えずに「掬う」「引き出す」といった行為をするだけでよくなる。ヒトはこれまでも自らの身体的行為は最小化しつつ、コンピュータに処理を任せることで、最大限の効果を得ようとしてきた。文字の入力はキーボードを叩くだけであり、映像や画像の加工においても、ヒトが行うことはPhotoshopなどのソフトウェアのコマンドを入力するだけである。キーボードを叩く、マウスをクリックするというだけで、あとはコンピュータが処理を行い、結果をディスプレイに示してくれる。しかし、今まで行為の最小化と効果の最大化はディスプレイのなかにとどまっていたために、物理世界とは異なる領域の現象だと考えられてきた。ヒトとコンピュータとの協働による行為の最小化と効果の最大化がモノにまで拡張されると、そこにアニミズム的状況がうまれるであろう。モノにそれ自体を駆動する霊=データが宿るようになるからである。そして、アニミズム的状況では、ネットワークでつながれたデータと融合したモノ自体が、ヒトと呼応するように変化するのである。このような状況になると、これまでデータの宿主として絶対的存在であったディスプレイは、その地位を剥奪される。「smoon」や「LengthPrinter」のように道具もまたデータを担うようになり、ディスプレイが示す画像のように自らの形状を変化させる。そして、いずれは砂糖やテープといったモノもデータに基づいてその形状を変化させることがありうるのである。そうすると、データと融合し変化するモノに呼応して、ヒトが行為を変えていくと言ったほうがいいのかもしれない。いずれにしても、データの具現化から生じつつあるアニミズム的状況が、モノに対するヒトの認識に変化を迫ってくるのである。

Keita Watanabe, LengthPrinter

Keita Watanabe, LengthPrinter

ディスプレイというメディウム

ポストインターネットのアーティストたちは、モノとデータとがつくりだすアニミズム的状況に対応するように、インターネットのデータをモノに具現化してギャラリーに展示している。だから、ギャラリーに展示されている作品をモノ単体として見ると、作品の本質を見誤ってしまう。かといって、その作品をデータと完全に融合したモノとして見ても、作品の本質は掴めない。なぜなら、ポストインターネットのアーティストたちはモノを再び画像データにしてインターネットに戻し、モノがデータとしてディスプレイに表示される状態をつくりだすからである。データとモノとの融合を目指す渡邊の道具は、ディスプレイなしでデータとモノとが融合する状態をつくりだすのに対して、ポストインターネットのアーティストはデータとモノとが融合するのを妨げるかのように、そのあいだにディスプレイを挟み込み、作品を画面のなかに置き続ける。このことはポストインターネットの作品が、渡邊の道具のようにデータとモノとが完全に融け合う状態を目指していないことを示しているのだろうか。そのヒントは、渡邊の3つの道具のなかで唯一ディスプレイが使われている「Integlass」にある。

Keita Watanabe, Integlass

Keita Watanabe, Integlass

「Integlass」は専用カップとスマートフォンを組み合わせて使うことで、水やめんつゆなどの体積をカップに注ぐ液体の水位としてわかりやすく示す道具である。加速度センサーを備えたスマートフォンが専用カップの傾きに合わせてディスプレイ上のグラフィックを変化させるため、データが示す量を得るためには示された水位まで液体を注ぐだけでよい。「Integlass」は「smoon」や「LengthPrinter」のようにモノとデータとを直接融合させるのではなく、モノとデータとのあいだにスマートフォンという前面がほぼディスプレイとなったデバイスを挟みこんでいることが特徴になっている。「Integlass」でディスプレイが表示する映像はデータをモノ化するガイドとして機能している。スマートフォンに組み込まれた加速度センサーをはじめとする各種センサーによって、デバイス自体が物理世界の状況を計測し、演算処理を行い、画像データを変化させて、ディスプレイ上のイメージを変化させていく。

ポストインターネットの作品がモノと画像データとを融合させる試みだとすると、「Integlass」で使われているスマートフォンのディスプレイが映すイメージは、まさに画像データがモノのように振る舞う存在になっていると言える。これまでも映画やビデオというメディウムとともに用いられたディスプレイは物理世界を映してきた。特にビデオが可能にしたリアルタイムの映像伝送は、カメラの前にある物理世界をそのまま写し取ってきたといえる。しかし、「Integlass」のディスプレイが示すイメージはカメラのレンズが捉えたものではなく、デバイスそのものの動きが計測され、演算処理された画像データが表示されたものである。手で持つことができるような軽くて薄いディスプレイが、逐一処理される画像データに基づいて表示されるイメージと一体化している。データとモノとが融合するだけではなく、イメージがセンサーと演算処理を備えた軽くて薄いディスプレイというモノと融合しているのである。この結果、ディスプレイ上のイメージは物理世界に存在するモノと同様に重力などの影響を直に反映するようになった。「Integlass」はこのことを利用して、イメージを介してデータとモノとを融合させる。ディスプレイでデータと直結したイメージを扱うようには、物理世界でモノを自由に扱うことはできない。しかし、データをモノに融合させ具現化する必要はある。ならば、イメージを自由に扱えるディスプレイというモノをうまく使えばいいのである。

渡邊の「Integlass」が明快に示したように、デジタルやインターネットという物理世界と切り離されているとされた領域が、センサーを備えたスマートフォンのディスプレイとともに物理世界に置かれるようになった。同時に、ディスプレイは「データの具現化」が引き起こすアニミズム的状況のなかで、データの支持体として絶対的な存在ではなくなり、テープやめんつゆと同列のモノになりつつある。このような大きな変化にあるディスプレイを、ポストインターネットのアーティストたちは作品のメディウムとして選択する。それは、ディスプレイがいち早くデータと融合して物理世界に反応したモノとして、これからのアニミズム的状況を先取りしているためである。だから、ポストインターネットの作品は、データとモノとの融合を妨げるためにディスプレイを使っているのではなく、その融合を効果的に見せるために現時点でモノとデータとが最も融け合っている装置としてディスプレイを使っているのである。

しかし、渡邉の「smoon」や「LengthPrinter」のように「画面」の外にデータを持ちださなければ、データとモノとは完全には一致しない。けれど、ポストインターネットのアーティストはディスプレイを使い続ける。それは、渡邉の道具がデータとモノとが完全な融合したアニミズム的状況そのものをつくりだす理念的な試みだとすると、ポストインターネットの作品は既にデータとモノとが入り混じった装置であるディスプレイを媒介にして、やがて来るアニミズム的状況で最後までヒトに認識されるデータとモノとの境界を探り出そうとしているからである。それゆえに、ポストインターネットをディスプレイという観点から考察することで、インターネットとともに広がりつつあるアニミズム的状況におけるヒトの認識に関して、以下の対象についての考察が得られると考えている。

- 光の明滅のモノ化

- モノと情報との境界

- モノの相互貫入

- 影と重力

- モデルとテクスチャー

次回は、渡邊朋也の《画面のプロパティ》を手掛かりに、美術批評家のgnckの「画像の問題系 演算性の美学」で示される「理念的なピクセル」と光の明滅の関係から、具体的にモノとディスプレイとの重なりを考えていきたい。

参考文献・URL

1. Brian Droitcour, The Perils of Post-Internet Art, 2014(2016.3.27 アクセス)

2. アーティ・ヴィアカント「ポスト・インターネットにおけるイメージ・オブジェクト」,美術手帖 2015年6月号,美術出版社,p.103

3. 谷口暁彦×HouxoQue「ディスプレイの内/外は接続可能か? 」,美術手帖 2015年6月号,美術出版社,p.90

4. 渡邊恵太『融けるデザイン』,BNN,2015,p.136

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。