ディスプレイは通常、動かないモノとして扱われる。ディスプレイは動かないけれど、そこで表示される映像は動き続ける。ディスプレイを見つめるヒトもまたあまり動かずに映像を見続ける。映像を見るのに疲れたり、飽きたりしたヒトは動いてどこかに行く。ディスプレイだけが動くことなく、ただそこにあり続ける。だから、ディスプレイを用いた作品でも「ディスプレイが動く」ということは、ほとんどない。つまり、「ディスプレイが動かない」ということが前提で、ヒトはディスプレイを支持体とした映像を体験している。スマートフォンやタブレットは別として、ある程度の大型ディスプレイの作品においては、この連載でも「ディスプレイが動かない」ということが暗黙の了解として、モノとディスプレイとの関係を考察してきたところがある。では、「ディスプレイが動く」ことが前提とされたら、ヒトとディスプレイとの関係やモノとディスプレイとの重なり方はどのように変わるのだろうか。

ディスプレイは、映像という表現形式における物理的支持体である。ゆえに、映像の内容を文字通りディスプレイ(表示)するための装置であり、モノではあるが、“ないもの”として機能することが宿命づけられている。そこで、画面そのものを動かすことによって、画面内の映像に向けられる視線を、ディスプレイという“モノ”に向けさせる。“モノ”としてのディスプレイ/動くディスプレイという地点を出発点とし、コンテクストの操作によって生じる機能の文節のされ方から見出せる、ディスプレイの特性を読み解きながら表現の可能性を考察する試みである。それは単にモノとして見た時の形状や質感のような属性のみを扱うのではない。カメラ側の身体として“ブレ”といった動きと、画面そのものの動きの関係性。ディスプレイのモノとしてのフレームや厚みが参照されることによって生起する、映像とモノの新たな“画面”状態。そういった映像との結びつきから導かれているものでもある。1

ステイトメントで作家自身が書くように、小林椋の《盛るとのるソー》のディスプレイは動き続ける。これまでこの連載で扱ってきた作品はほとんどが固定されていた。ディスプレイが動いていたのは、谷口暁彦の「思い過ごすものたち」の《A.》と「滲み出る板」では《D》で、両作品ともにiPadが天井から吊られて、ユラユラと動くものであった。けれど、それは大型の液晶ディスプレイなどの「ディスプレイ」ではなく薄い板としての「iPad」の一部としてのディスプレイであった。それゆえに、谷口の作品ではディスプレイでありながら、焦点になるのは「薄い板」ということであった。小林の《盛るとのるソー》はフレームをもち、厚みをもち、モノとして重いディスプレイを回転させたり、振動させたり、傾けたりする。だから、見る者の意識が、通常は動かないディスプレイというモノ自体に向かうものになっている。しかし、ディスプレイが動くというだけで、見る者の意識がディスプレイに向かうかというと、そう簡単にはいかない。ディスプレイは動いているけれど、映像もまた動いているからである。見る者の意識はディスプレイと映像とに分かれていく。小林はモノとして動かせるディスプレイとそこに表示される映像に豆やスポンジといった別のモノを組み合わせて、一度分岐した見る者の意識を再統合していくようなあらたな「画面」という状態をつくりだしていく。

ヒトの帰属先を巡る争い

カメラが木の板の表面を上から撮影している。キネティックな機構で動く木の棒の先につけられたカメラで撮影された映像は、少し離れた壁に掛けられたディスプレイに映し出されている。ディスプレイはゆっくりと回転している。スマートフォンやタブレットでディスプレイを回転させるというのは当たり前になったけれど、大型の液晶ディスプレイが回転することはほとんどないだろう。ディスプレイは回転するが、スマートフォンとは異なり、映像がディスプレイの傾きに合わせて向きを変化させることはない。そのため、ディスプレイの回転と映像が示す木目の流れがズレることになり、ディスプレイの傾きと映像の木目の流れのいずれにも意識が引っ張られ、混乱に陥る。通常のディスプレイは固定されているため、ディスプレイに表示されている映像がどの方向に移動していようとも、見る者の意識はその流れに委ねられる。ここにはモノとしてのディスプレイと画面内の映像とのあいだに齟齬は起きない。しかし、小林の作品ではディスプレイが動いているために、モノとしてのディスプレイの傾きが見る者の意識に強く介入してくる。そのため、ゆっくりと回転するディスプレイを見ていると、つられて首を同じ角度に傾けてしまいそうになる。ディスプレイの回転に合わせて、首をかしげてしまったとき、ヒトはモノとしてのディスプレイと連動していると言えるだろう。

けれど、通常、見る者とのあいだで連動が起こるのはディスプレイに表示されている映像である。インターフェイス研究者の渡邊恵太は「カーソル」に対する考察から、画面内の映像という非物理的存在とヒトとの連動を「自己帰属感」という言葉で捉えるようになった。自己帰属感とは「この身体はまさに自分のものである」という感覚のことである。渡邊はディスプレイ上のカーソルが映像における「手の延長」とよく言われることに対して、その原理は映像とヒトとの連動にあると指摘する。映像とヒトとが連動しているがゆえに自己帰属感が生じて、身体が非物理的な映像まで拡張していくのである2。しかし、小林の作品にはマウスとカーソルのようなヒトの行為を映像に伝える装置がないため、映像とヒトとのあいだに連動性を生み出すきっかけがない。《盛るとのるソー》では、ディスプレイを「見る」ことしかできない。けれど、そのディスプレイは動いている。それは「モノではあるが、“ないもの”として機能することが宿命づけられている」ディスプレイを「あるもの」として機能させるためである。その結果、ディスプレイがモノとして見る者のなかで視覚対象化され、映像と同列に扱われるようになる。ディスプレイと映像とが同列になると、ヒトとディスプレイとはともに物理的存在であるため、そのつながりはヒトと非物理的な映像のつながりよりも強いものになるはずである。しかし、何も映っていないディスプレイが回転しても、ヒトはディスプレイの傾きに合わせて首をかしげることはないだろう。つまり、ディスプレイが映像の枠として機能しているときに限り、ヒトは映像を水平に保とうとしてディスプレイと連動して首をかしげるのである。壁に掛けられたディスプレイが回転する小林の作品において、ヒトは映像に連動しているわけでも、モノとしてのディスプレイに連動しているわけでもなく、「映像のフレーム」としてのディスプレイに連動しているといえる。

小林は比較的自由に扱える映像ではなく、物理世界の制約が強く課せられているディスプレイを回転させて、モノとしてのディスプレイと映像とを同列化していく。同列化したディスプレイとそこに映る映像が、ヒトを「見る」という状態から「連動」という状態へと強制的に移行させるあたらしい「画面」を発生させる。そこではマウスとカーソルといったインターフェイスが例示する「ヒトとモノと映像とがひとつの流れ」となるような連動がうまれるわけではない。この画面はヒトの身体をモノとしてのディスプレイと映像とに同時に連動させようとする。ディスプレイが回転することで、モノと映像とのあいだでどちらがヒトを帰属させるのかという争いが生まれるのである。それゆえに、ヒトはモノと映像とにそれぞれ引っ張られ、帰属意識が分岐するような気持ち悪さを感じる。ディスプレイを見つめるヒトは自己の帰属先がモノとしてのディスプレイなのか、映像なのかが決まらない状態に置かれるようになる。ヒトは帰属の基点ではなくなり、ディスプレイが帰属の基点となっているのである。

ガラス面にまかれた豆の帰属先

ディスプレイを水平に設置して、そのうえに豆を30粒くらいまく。このとき、ディスプレイの電源がオフで映像が表示されていなければ、単に黒い板の上に豆がまかれていることになる。けれど、この作品のディスプレイは電源がついており、手持ちカメラで撮影したかのような映像がディスプレイに表示されている。このとき、ディスプレイが動かなければ、野原の映像と動かない豆との対比が鮮明になることになる。けれど、この作品のディスプレイは小刻みに振動しており、ディスプレイ上の豆もまたディスプレイの振動に合わせてコロコロと小刻みに動いている。ディスプレイのフレームが表示面のガラスよりも少し高くなっているので、豆はディスプレイの外に飛び出すことはない。ディスプレイの振動は豆と物理的に連動するだけではなく、映像とも連動しているような感じを与える。ディスプレイ内の映像が揺れているのが手ブレなのか、ディスプレイの振動なのかがわかりづらい状態になっているからである。

モノとしてのディスプレイの表示面にはガラスがあり、その上に豆が置かれているため、ディスプレイと豆の揺れは物理的に連動している。ガラスの下ではピクセルが明滅して、映像を表示している。そして、ガラスを含んだディスプレイそのものが揺れている。だから、ガラスの上の豆が揺れていれば、ガラスの下の映像も揺れていることになる。けれど、映像の揺れは撮影時の手ブレでもあるためディスプレイの振動から独立しているともいえる。さらに、視界にディスプレイのフレームが入らないようにして豆を見ていると、豆は解像度が非常に高い「映像」として、野原の映像に重ねられたひとつのレイヤーのように見えてきて、豆がディスプレイというモノではなく、映像の要素のひとつと感じられるようになる。

ガラス面下の映像とも関係を持ちつつ、ガラス面を含んだディスプレイ全体と密接に連動している複数の豆は、iPhoneのホーム画面で壁紙の上に並べられたアプリのアイコンのようにあたらしい画面の状態をつくっているのではないだろうか。なぜなら、豆の小気味いい動きは、ディスプレイの振動と物理的に連動するもので、映像とは異なる原理で統一された平面を形成しているように見えるからである。渡邊はカーソルが存在しないiPhoneにおいて、ユーザに自己帰属感を与えるのは「画面全体」であると指摘して、以下のように書く。

たとえばiPhoneのホーム画面は指に追従し、アプリケーションリストが左右に移動する。ウェブブラウザでは画面全体が指に追従しスクロールする。カーソルはないが、カーソルと同じレベルでiPhoneの画面は非常になめらかに連動している。この連動が画面の中と指を接続し、自己帰属感が生起して身体の一部となり、ハイデガー的に言えば、道具的存在になるのだ。3

マウスとカーソルを用いた連動とは似て非なるiPhoneのヒトと画面全体との連動は、あたらしい画面をつくりだしたといえるだろう。指は映像に直接触れるわけではなく、ガラス面に触れる。しかし、ガラス面のみに触れているわけではなく、その先の情報を操作し、映像に変化を与えている。このとき映像はガラス面の表面にまで拡張しているといえる。そこにはモノとしてのディスプレイと映像とがセットになって、「ヒトと連動する画面」というあらたな場が生じているといえる。iPhoneを使うヒトはカーソルが代表していた画面のなかの映像とではなく、ディスプレイを基点に拡がるモノと映像とが重なり合った「画面」とインタラクションすることになったのである。

iPhoneの画面の考察を小林の作品に適応すると、豆は「画面」をディスプレイと映像とともに構成していると考えられる。アイコンをスワイプすると、画面全体に配置されているアイコンがすべて指の動きとともに横に移動する。このとき、iPhoneのアイコンは個別にホーム画面に置かれたものではなく、その下にアイコンの挙動を制御する透明な平面としての画面が映像のなかにあることが判明する。《盛るとのるソー》の豆を用いた作品は、iPhoneの画面のようにヒトとの連動によって自己帰属感を生起させることを求めているわけではない。その代わりに、モノとしてのディスプレイとそこに表示される映像とが我こそ豆の帰属先になるべく争い続けているのである。その結果として、ディスプレイ上の複数の豆はアイコンと同じように映像の一部として振る舞わされると同時に、全体の挙動はディスプレイの物理的な振動に制御されることになる。小林は豆の帰属先を曖昧な状態にすることで、ディスプレイを基点としてモノと映像とが入り交じるあらたな画面をつくっているのである。

画面を構成する「赤い鼻」

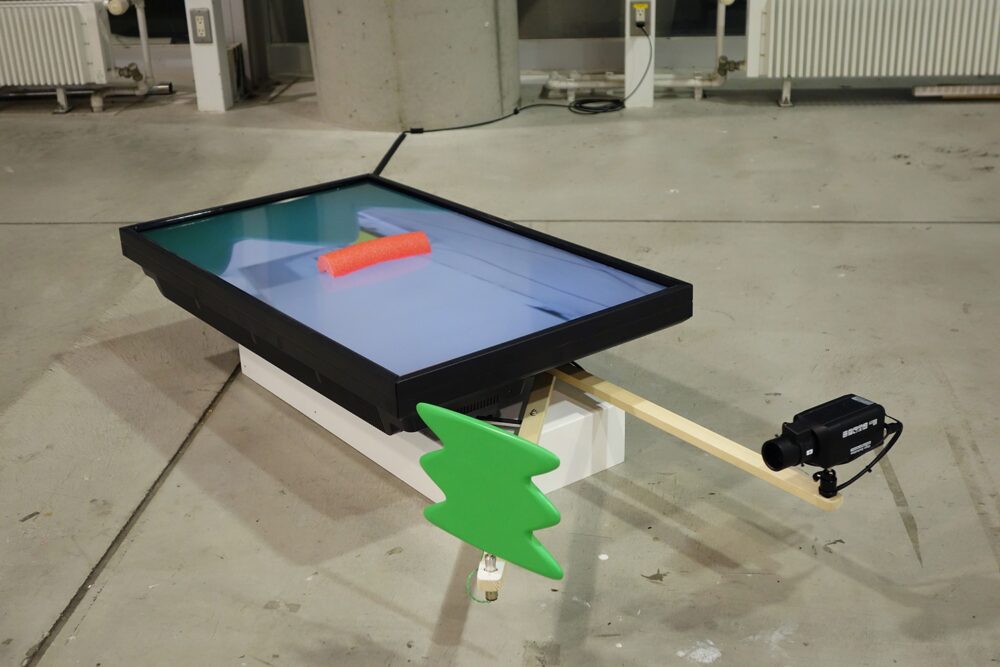

水平に置かれ、1/4回転を繰り返すディスプレイのガラス面の中央にかまぼこ状の赤いスポンジが置かれている。ディスプレイは回転しているだけなので、ガラス面に置かれた赤いスポンジが豆のように動くことはない。その意味では、赤いスポンジはディスプレイの上に載っているだけともいえる。しかし、動かないからといって、赤いスポンジが画面を構成しないわけではない。ピントがあっていない映像は世界をぼかし、ひとつの平面にしている。物理世界をぼかして半透明の平面となった映像がガラス面を無効化して、赤いスポンジの設置面として機能する。iOS7でジョナサン・アイブは半透明の平面を通知センターのデザインに取り入れた。半透明の通知センターはその向こうに世界が存在し続けることを示しながらも、透明なガラスとは異なり、そこにひとつの平面があることを主張する4。赤いスポンジはディスプレイのガラス面に置かれると同時に、映像の「ボケ」がつくる半透明な平面に置かれるかたちで映像に直接介入し、画面を構成している。

ディスプレイに映るぼけた映像は台座から伸びている木の棒の先についたカメラが撮影したリアルタイムの物理世界である。カメラもディスプレイとともに回転している。そして、台座から伸びるもうひとつの棒の先には木のような緑色のオブジェクトがあり、それ自体が回転している。もちろん、このオブジェクトもディスプレイと連動して動いている。ディスプレイ、カメラ、オブジェクトの連動によってつくられる映像が物理世界をボカして半透明な平面に変換する。そして、半透明な平面に赤いスポンジが置かれることで、ディスプレイ内に映像の不鮮明さとモノの鮮明さとが同居する画面がつくられる。また、赤いスポンジはそれ自体が動きはしないけれど、ディスプレイ、カメラ、オブジェクトの連動に巻き込まれている。それが如実に現れるのは、カメラが緑のオブジェクトを捉えたときである。半透明の平面のなかに、突如、緑のオブジェクトが赤いスポンジのような鮮明さで現れる。回転する緑のオブジェクトは半透明の平面を突き破り、画面上にある赤いスポンジに襲いかかる。しかし、緑のオブジェクトの攻撃は、赤いスポンジには届かない。緑のオブジェクトと赤いスポンジとのあいだには透明なガラスがある。「緑のオブジェクト」という映像と「赤いスポンジ」というモノとのあいだに大きな溝がある。けれど、緑のオブジェクトと赤いスポンジとは同じような鮮明さで同時に存在し、ひとつの画面を構成するのである。

カメラはモノとしての緑のオブジェクトを捉えて、映像に変換する。この際に、通常は緑のオブジェクトの映像は単にディスプレイに表示されるだけである。ディスプレイはそこにないものとして、カメラが捉えた映像を表示しつづける。その映像がボケていようが、鮮明だろうが、そこには大した差はない。しかし、《盛るとのるソー》ではディスプレイに赤いスポンジが載せられていることから、モノと映像とが同じ次元に置かれる画面が発生しているといえる。ディスプレイに載せられた赤いスポンジの意味を明確にするために、渡邊の「WorldConnector:カメラへの身体性付与による映像世界へ入り込むインタフェース」を参照したい。

ビデオゲームにおいて一人称視点として画面内にアバターの身体の一部を映すことによって、アバターになりきったかのような臨場感を高める工夫がされていることがある。本研究は、記録装置のカメラと再生装置の画面に物理的な棒を取り付ける方法を用いることによって、利用者が画面の中に入った、画面内へ介入しているような感覚を実現するWorldConnectorを提案する。5

渡邊は「かんたんに、画面に、入る」ためにカメラに「赤い鼻」のようなものをつけて撮影して、ディスプレイには赤い鼻につながる棒をつける。そうすることで、ヒトが画面のなかに入ったような感覚をつくる。「WorldConnector」はディスプレイを基点にした自己帰属感研究の発展系ではあるけれど、ヒトが画面に入ってしまうというところが、映像と身体とがディスプレイを中心軸にしてそれぞれ別の世界に置かれて発生する自己帰属感とは異なるものになっている。ディスプレイを基点にしてモノと映像とがひとつの次元に置かれるようになる。ヒトと映像とが連動しているだけなく、連動を可能にする場が物理世界と映像世界と別個のものではなく、ヒトと映像とを含んだひとつの画面となるのである。《盛るとのるソー》では、画面のなかには「赤い鼻」はないけれど、ディスプレイに「赤い鼻」が置かれることで、映像と物理世界とが相互に介入可能なひとつの画面が生じているといえる。映像のなかに「赤い鼻」をつけることで、ヒトが画面のなかに介入しているようになるのだとすれば、映像の外、つまり、ディスプレイというモノの側に「赤い鼻」をつけることは、映像となった緑のオブジェクトを物理世界に介入させることもありうるからである。渡邊の研究に影響を与えている生態心理学者のJ・J・ギブソンは世界を認識する際の「鼻」の役割を次のように指摘している。

人が世界を見るときには同時に自分の鼻を見る。というよりは、むしろ世界と自分の鼻が両方とも同時に特定されているが世界と鼻についての認識は両方の間で推移しうる。6

ディスプレイに置かれた赤いスポンジは視界における「鼻」のような存在として機能する。普段、映像にその存在を現さないモノとしてのディスプレイがガラス面に置かれた赤いスポンジによって拡張され、映像とモノとしてのディスプレイとが共在するひとつの画面が生まれる。そうすることで、モノとしてのディスプレイから伸びた緑のオブジェクトが赤いスポンジに触れようとすることが可能になる。物理世界では緑のオブジェクトと赤いスポンジとはともにディスプレイを基点としながらも、互いが触れ合えることはない。けれど、ディスプレイの上に置かれた「赤い鼻」を基点として拡がるモノと映像とが互いに介入可能な画面のなかでは、映像とモノとが同じ次元で認識される状況が生まれているため、緑のオブジェクトと赤いスポンジと互いに触れ合えるようになっているのである。

ディスプレイの厚みと映像の厚み

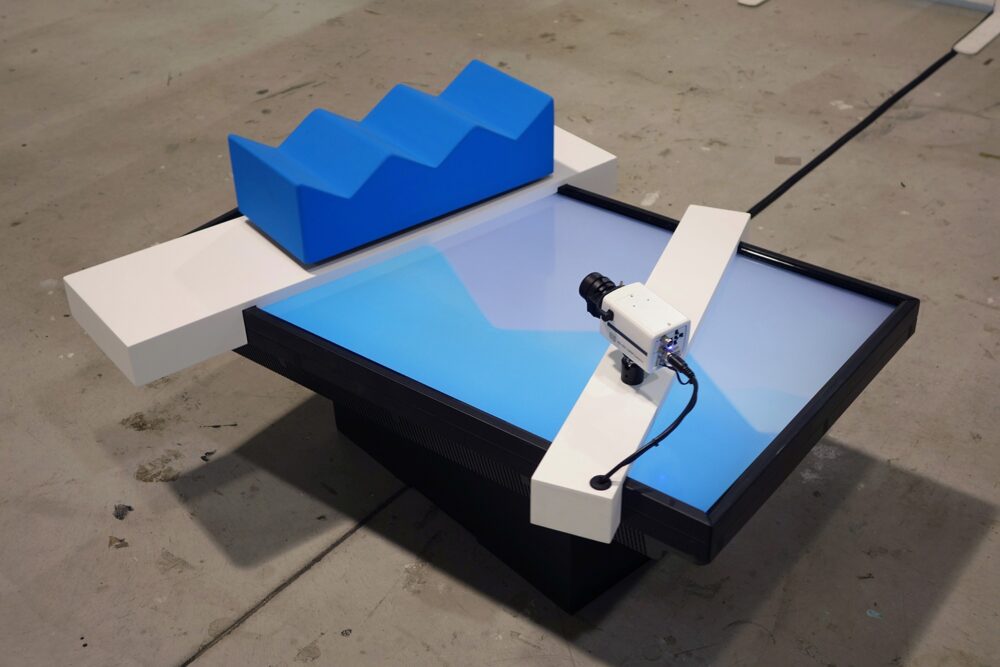

水平に置かれて、回転するディスプレイの上に白い台座が設置され、その上にカメラと丸みをもったギザギザの青いオブジェクトが置かれている。白い台座に固定されたカメラはスライド運動する青いオブジェクトを撮影し、その映像はディスプレイに映し出される。ディスプレイが回転しているがゆえに、固定されたカメラが捉える青いオブジェクトの映像もまたディスプレイとともに回転し続ける世界を表示している。しかし、ディスプレイの上に白い帯状の台座が設置されているために、映像に見えない部分ができている。豆や赤いスポンジもディスプレイの一部に見えない部分をつくっていたけれど、それらはディスプレイや映像に連動するオブジェクトであるため、映像と一体化して画面を構成するひとつの要素となっていた。しかし、白い台座はその上に置かれたカメラ、青いオブジェクトのために設置されているため、映像に溶け込むことがなく、画面を構成するというよりは、モノと映像とのあいだに分断をもたらしているように見える。けれど、この台座のおかげで他の作品とは異なり、青いオブジェクト、カメラといった作品を構成する要素がすべてディスプレイの上に載ることが可能になっている。ディスプレイの上でスライドし続ける青いオブジェクトがカメラで撮影されて、リアルタイムで台座下のディスプレイに表示される。

「厚み」という観点から、青いオブジェクトの作品を考えていきたい。ディスプレイは通常、「厚み」のないものとして扱われる。しかし、小林はステイトメントで、「映像とモノの新たな“画面”状態」を生起させるひとつの要素として「ディスプレイのモノとしてのフレームや厚み」をあげている。このことを示すように豆の作品では、ディスプレイのフレームの厚みが豆を外に飛び出させないためのガードとして機能している。では、青いオブジェクトの作品における白い台座の端の部分はどんな機能をもつのであろうか。白い台座の端はディスプレイのフレームの下辺に合わせた厚みになっている。けれど、ディスプレイに台座を置くだけであれば、端の下辺をディスプレイの厚みと合わせる必要はないはずである。だとすれば、台座の端の下辺に合わせたのは、ディスプレイの厚みそのものを明確に示すためと考えられる。台座の端はディスプレイのモノとしての厚さと映像表示平面の薄さとの対比を鮮明にするのである。その対比のなかで、台座の上でスライドする厚みのある青いオブジェクトはカメラで撮影されて、厚みのない映像としてディスプレイに表示される。台座の端が示すディスプレイの厚み、青いオブジェクトの厚み、映像のオブジェクトの厚みのなさを示しながら、ディスプレイと映像は回転しつづける。

回転するディスプレイの上でスライドし続ける青いオブジェクトとカメラは撮影して、台座下の平面に送り続ける。厚みのあるオブジェクトは映像化され、台座下の薄い平面に送られる。ディスプレイを横切る白い台座が平面の重なりをつくり映像の平面性を強調するけれど、同じ台座の端がディスプレイの厚みを強調して「ディスプレイの厚み=映像の厚み」となる可能性を与えてもいる。ディスプレイの回転が映像の青いオブジェクトとディスプレイの厚みを示す白い台座の端との関係を変化させ続けて、本来であれば厚みをもたない映像に厚さを与えようとしては、自らが平面性に引き戻すことを繰り返していく。映像は厚みを持ちそうで持たないどっちつかずの居心地の悪い状態に置かれることになる。しかし、それは「ディスプレイの厚み」を軸としてモノと映像とを統合して扱えるようなあたらしい画面のなかにヒトが置かれたことを意味するのである。白い台座の台座として回転し続けるディスプレイの上に置かれた青いオブジェクトは白い台座が示すディスプレイの厚みとともに「モノのような映像」としての側面を見せては、回転のなかで即座に映像の平面性のなかに押し込められることを繰り返す。ディスプレイの上に載せられた青いオブジェクトがモノであることには変わらないが、カメラが撮影した青いオブジェクトはディスプレイのなかで平面的な映像と「モノのような映像」とを行き来するなかで、見る者に平面的でありながらも、立体的であるという感覚を切り替えながら与えるのである。この切り替えの感覚が「居心地が悪い」のである。現時点では「モノはモノであり、映像は映像である」という状態しか存在しないなかで、小林の作品はディスプレイの厚みを基点にして「モノのような映像」が提示可能なあらたな画面を構築している。まだ誰も見ていないような映像の状態だから、ディスプレイ内の映像は「居心地悪そう」に見えて、時に「気持ち悪い」感じを見る者に与えるのである。

映像にインタラクトするディスプレイ

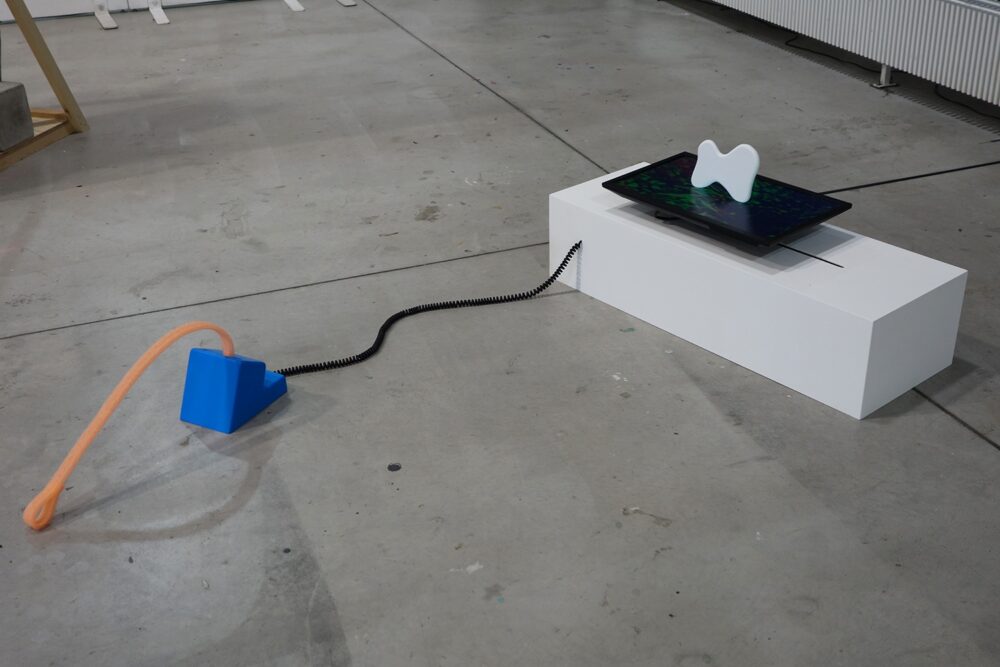

水平に置かれたディスプレイが前後にスライドしている。ディスプレイのガラスの上には犬のようなシルエットの丸みを帯びた白くて薄いオブジェクトが置かれている。さらに、スライドするディスプレイと同様に、芝生と野原の映像がスライドしつつ、入れ替わっている。芝生の映像はディスプレイのスライドの速度とほぼ一致しているけれど、野原の映像はディスプレイよりもだいぶ速くスライドしている。この作品は豆や赤いスポンジの作品と同様に、犬のような白いオブジェクトとスライドするディスプレイと映像とで画面を構成している。ディスプレイと同期しているような芝生の映像では、白い犬は気持ちよく散歩しているように感じられるけれど、ディスプレイのスライドよりも速い速度で動く野原の映像では、白い犬は何かに追い立てられているようにも見える。モノとしてのディスプレイと映像との連動性によって、白いオブジェクトを基点とした画面に対する感覚が大きく異なっている。

渡邊はインターフェイスの印象を語る際に「モッサリ」や「サクサク」といった印象表現が使われることと自己帰属感との関係に注目する。自己帰属感の連動が少しでも遅れると「モッサリ」であり、モノと映像との連動がぴったりのときは「サクサク」と呼ばれる。白いオブジェクトの作品の場合は、芝生のときは「サクサク」という感じであり、野原のときは「モッサリ」と映像との連動が遅れているわけではなく、どこか映像の上をオブジェクトがすべっているような感じであり、どちらかと言えば「ヌルヌル」しすぎているという感じである。

「ヌルヌル動く」という表現は、サクサクより上の評価として使われることが多い。この表現はおそらく、動きの連動が高いことが前提のうえで、自分で操作しているのとは若干違う「すべり」を感じている様子と筆者は考えている。つまり、自己帰属感はあるのだけれど、自分が動かす以上に、より素晴らしく補正されたかのように動いてくれる感触表現ではないだろうか。7

小林の作品では「素晴らしい」補正ではなく、「勝手な」補正となっているが、ディスプレイと映像のスライドの速度のちがいから、映像とのインタラクションがなく、見ているだけにもかかわらず、白いオブジェクトに「すべり」を感じる。白いオブジェクトが「ヌルヌル」と勝手に動かされている感じというか、高速度のランニングマシンに載せられているような感じとでもいえばいいだろうか。そこに触覚的な感覚が生じるのは、ディスプレイと映像とオブジェクトの連動からあたらしい画面の状態が生まれているからである。ヒトが見るだけの状態に置かれているからこそ、モノとしてのディスプレイが動くことで、映像に対しての働きかけとして機能する。ヒトではなく、ディスプレイが映像にインタラクトしているのである。それはある意味、モノとしてのディスプレイが映像のなかに入り込んだ画面をつくっているともいえる。

また、白いオブジェクトの作品では、ディスプレイが置かれた白い台からは黒いコードが伸びている。コードの先には青いオブジェクトがあり、そこからピンクのスポンジでつくられた犬のリードみたいなものがピクピクと振動している。ピクピクするリードまで画面は拡張させられるのだろうか。

小林のこの作品が示すのは、モノとしてのディスプレイは四角い枠のままであっても、モノと映像との重ね方を工夫することによって、それらの連動とともに拡張される画面は融通無碍に変化していくということだと考えられる。そこでは、ディスプレイは「映像のフレーム」という従来の機能から逸脱していく。ディスプレイがひとつの基点となり、モノと映像とを統合して扱える画面という状態が拡がっていくのである。それゆえに「ピクピクするリード」を構成する青いオブジェクトやピンクのスポンジといったモノもまた、ディスプレイを基点として生じるモノと映像との連動から生じた画面に組み込まれる。モノと映像との重なりのなかで画面が拡張していき、これまでディスプレイ内の映像と特権的に連動してきたヒトはその地位を剥奪され、画面を構成するモノと映像と同列に置かれるようになる。それゆえに、モノと映像との連動がヒトの身体とその感覚を勝手に補正するという事態が起こる。ディスプレイを基点に拡がるモノと映像とが統合された画面のなかで、ヒトはどこに自己を帰属させていいのか分からないまま、勝手に感覚を補正される奇妙な感覚に出会うのである。

フィジカルでありながら非視覚的な画面

垂直に壁に掛けられたディスプレイの回転運動は見る者の首をかしげさせたけれど、《盛るとのるソー》で垂直に近い状態で壁に掛けられたもうひとつのディスプレイの作品をみてみたい。この作品のディスプレイは壁とのあいだに隙間をもちながら、少し手前に傾くかたちで設置されている。そして、公園のような風景の下の方に赤いスポンジが横切っている映像が流れている。「ジュゥワウ」という動作音とともに映像の赤いスポンジの両端に力が加えられたかのようにくの字に曲がると、ディスプレイも同時に壁の方に引っ張られてほぼ垂直になる。そして、「ジュー」という動作音とともに加えられた力が解かれたようにスポンジが水平にもどると、ディスプレイも力が抜けたようにもとの傾いた状態にもどる。ここでは白いオブジェクトのときとは逆に、映像がディスプレイに働きかけているように見える。動作音とともに映像内の赤いスポンジに力が入り、その力でディスプレイが引っ張られ、動作音とともにスポンジの力が抜けて、ディスプレイが弛緩するような感じである。このディスプレイは他の作品とは異なり、見る者に重さを感じさせる。

ディスプレイを設置しているパネルの後に回り込むと、そこにはディスプレイを動かす装置があり、さらにパネルに対して垂直に設置された赤いスポンジが見える。それはディスプレイに映っているものと同じように見える。そして、このスポンジもまたディスプレイの動きと呼応して、くの字に曲がる。このスポンジがディスプレイを動かしていると言いたいところであるが、スポンジの横にはシリンダーがあり、それが動作音を立てて動き、ディスプレイの傾きを制御しているのが確認できる。スポンジはディスプレイ、シリンダーと呼応して動いているだけである。映像のなかのスポンジとパネル裏のスポンジとシリンダーはすべて重さを感じさせるディスプレイの傾きと関係していそうである。しかし、物理的にはシリンダーとディスプレイのみが関係している。あとは、見る者の想像上でつながるだけである。しかし、赤いスポンジが「筋肉」としてディスプレイを支えていて、その傾きをコントロールしているような感覚を捨て去ることは難しい。

この作品では、見える部分ではディスプレイと赤いスポンジの映像との重なりしか認められないが、裏に赤いスポンジが設置されている。これらすべてを同時に見ることはできないけれど、これらがシリンダーの動作音をきっかけとして、見る者の想像のなかで混じり合い、やけに重力を感じさせる画面が構成される。モノとしてのディスプレイは物理的に重いのだが、シリンダーは軽々と傾きを制御している。しかし、映像でプルプルと触れながら曲げられている赤いスポンジとパネル裏でゆっくりと伸縮を行なっている赤いスポンジが、ディスプレイを実際よりも重く感じさせて、ディスプレイを傾けるという行為のフィジカルさを強調する。小林はモノと映像とを連動させて見る者の想像力を刺激しつつ、画面を「重さ」というフィジカルでありながら非視覚的な領域に拡張するのである。

《盛るとのるソー》の作品群は、ディスプレイを動かすことでモノと映像とを明確に分ける境界線が消え、そこにあたらしい画面が生じることを示す。この画面のなかではモノと映像とが重なり合い、混じり合っていく。ディスプレイはひとつの基点として機能しながら「モノと映像とを統合していく画面」というあらたな状態へと移行していくのである。そこではヒトは帰属の基点ではなく、ディスプレイがヒトを含めたあらゆるものの帰属の基点となっている。ヒトはディスプレイとの連動のなかで行為や感覚を決定されるようになっているのである。

参考URL

1. 小林椋《盛るとのるソー》『多摩美術大学大学院情報デザイン領域 研究制作展2017 SUBSTANTIAL VISIONS』、ページなし

2. 渡邊恵太『融けるデザイン』、BNN新社、2015, pp.89-111

3. 同上書、p.113

4. Marco della Cava, Jony Ive: The man behind Apple’s magic curtain, USA TODAY, Published 10:15 a.m. ET Sept. 19, 2013, http://www.usatoday.com/story/tech/2013/09/19/apple-jony-ive-craig-federighi/2834575/ (2017/04/01アクセス)

5. 渡邊恵太「WorldConnector:カメラへの身体性付与による映像世界へ入り込むインタフェース」2014、http://www.persistent.org/worldconnector.html(2017/04/01アクセス)

6. J.J.ギブソン『生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る』古崎敬・古崎愛子・辻敬一郎・村瀬旻訳、サイエンス社、1986年、p.126

7. 渡邊『融けるデザイン』、p.121

水野勝仁

甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授。メディアアートやネット上の表現を考察しながら「インターネット・リアリティ」を探求。また「ヒトとコンピュータの共進化」という観点からインターフェイス研究を行う。